引起劳动分工的原则

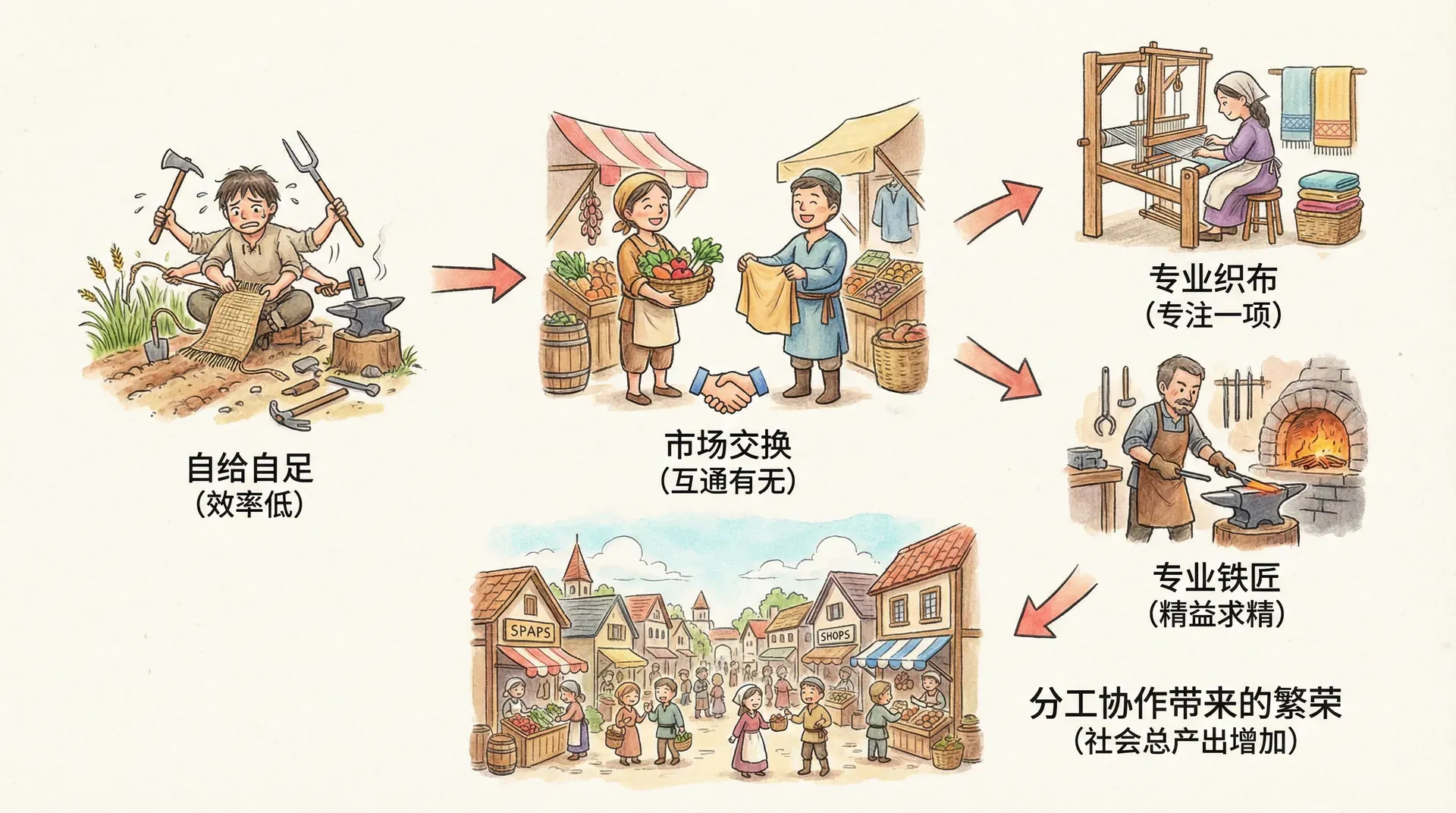

劳动分工的产生并非偶然,而是由几个基本原则所驱动。首先,人们在天赋、兴趣、体力和技能等方面存在天然的差异。正因为各自擅长的领域不同,个人专注于自身优势领域能够显著提高生产效率。其次,专门从事某一项工作的长期实践,会带来熟能生巧的效应,让生产过程更加高效、精细。再次,不同工序之间的衔接与协作,需要有计划地分配任务,从而形成完整的生产链条。劳动分工的根本原则,是基于效率最大化和资源配置最优化的考量。通过分工,社会成员能够用较小的投入获得更大的产出,促进整个社会的繁荣与进步。

此外,劳动分工还受到市场规模和交换条件的影响。只有在能够进行广泛交换的社会中,分工体系才能不断扩展和深化。市场越大,可供选择的专业岗位和产品种类越多,劳动分工的程度也就越高。这些原则共同作用,推动了分工体系从简单到复杂、从个体自给到社会协作的历史演进。

分工的内在驱动力

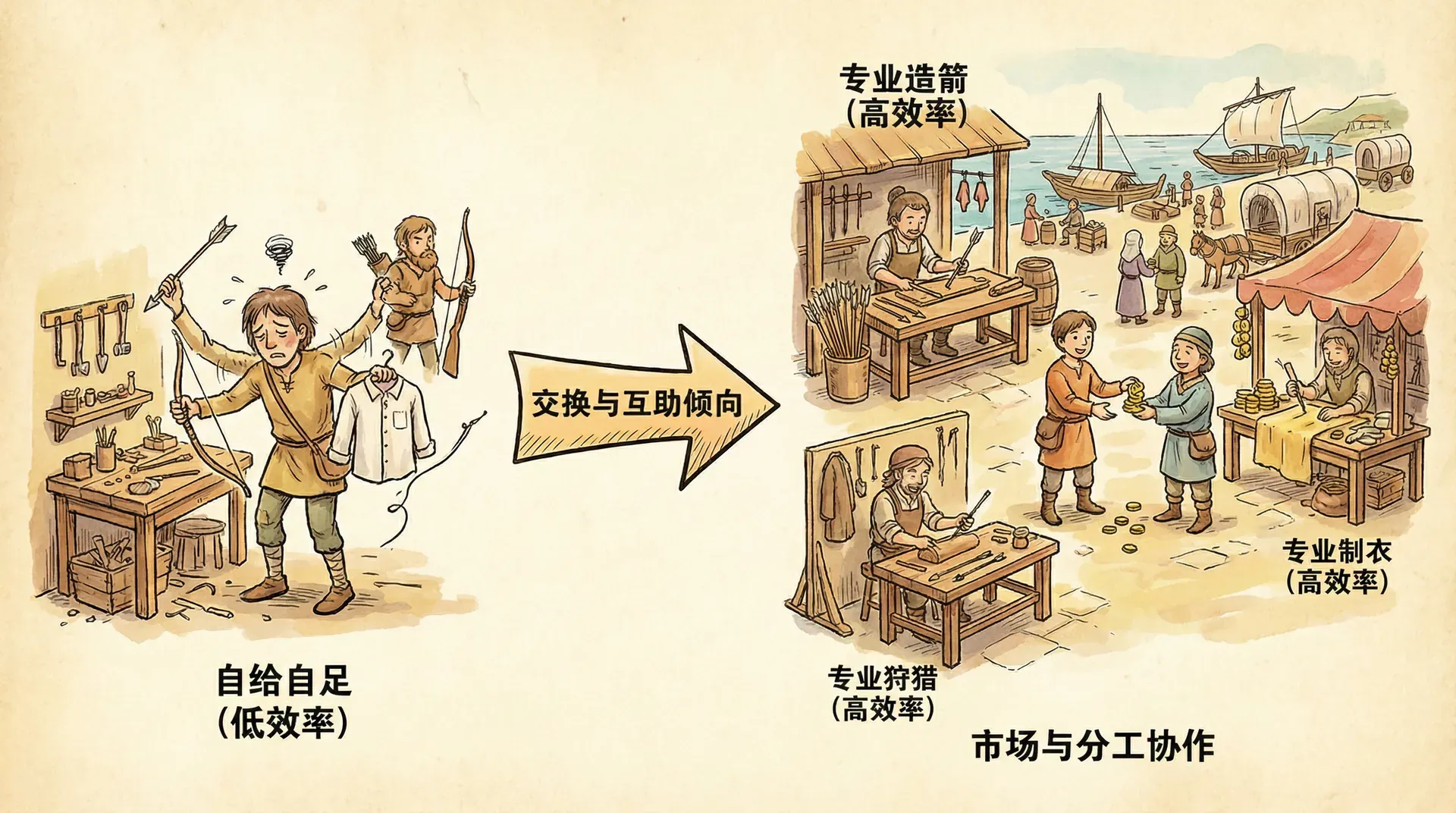

现代经济体系中精细复杂的劳动分工并非某位经济学家或政策制定者的精心设计,也不是政府规划的结果。这种看似有序的分工体系实际上源于人类的一种基本天性——交换的倾向。正是这种自发的、普遍存在的交换冲动,在漫长的历史演进中逐步塑造了今天我们所见到的高度专业化的经济结构。

人类进行交换的倾向是一种独特的行为特征,这种特征将人类与其他所有动物物种区别开来。这种天性是现代分工体系形成的根本动力。

我们可以观察到,即使是最聪明的动物也不会主动进行公平的交换行为。两只狗在争夺食物时可能会表现出某种协调,但这种协调是基于本能反应,而非有意识的合作安排。没有人见过一只狗主动用自己的骨头去换取另一只狗的玩具,也没有动物会通过手势或叫声向同伴表达“这是我的,那是你的,我愿意用这个换那个”这样的交换意愿。

相比之下,人类从很小的时候就表现出强烈的交换意识。在幼儿园里,我们常常看到孩子们自发地用自己的玩具去换取其他小朋友的零食或文具。这种交换行为不需要成人的教导,似乎是人类天生具备的能力。

自利与合作的辩证关系

在现代社会,每个人都必须依赖无数他人的协作才能维持正常生活。从衣食住行到休闲娱乐,我们享受的每一项服务和商品,其背后都蕴含着无数人的努力。然而,社会经济运行的基础并不是单纯的善意或者无条件的奉献,而是建立在自利动机基础上的合作——即个人为实现自身利益而进行的交换。正因为每个人都在追求自身利益最大化,为了获得自己所需,不得不为他人创造价值,由此形成了高效的分工与协作体系。

这一原理在日常商业活动中表现得淋漓尽致。例如,在美团点外卖的过程中,消费者支付费用换取美食便利,餐厅凭借销售获利,外卖骑手通过配送获得报酬,平台则以撮合服务收取佣金。整个外卖生态系统的高效运转,并不依赖于某一方的无私奉献,而是基于每个环节参与者的自利追求,最终实现了多方共赢。

自利驱动案例对比

这样的机制不仅体现在餐饮领域。在直播带货的新电商业态中,观众希望可以买到价廉物美的商品、享受娱乐体验;主播希望通过销量分成与粉丝增长提升收入;商家希望库存能快速清理、销量提升,平台的目标则是流量变现和提升用户粘性。正是在自利目标驱动下,这类多方参与交换达成了新的高效协作体系。

在共享经济领域也是如此。比如滴滴出行与外卖类似,司机希望顺畅地增加收入,乘客需要方便的出行方案,而平台则通过撮合服务赚取佣金。无人会无条件为他人服务,正因为合作各方都能收获切实的利益,这一分工体系才得以长期稳定且规模化运行。

在市场经济中,个体的自利动机与社会整体福利之间存在着内在的一致性。当每个市场参与者都在追求自身利益最大化时,他们必须为其他人创造价值才能实现自己的目标。

即使在看似单向的捐赠、慈善中,这种交换关系也同样存在。现代慈善体系中,捐赠者不只是提供经济帮助,他们还获得了精神满足、社会声誉或税收优惠;而受助者的存在,使捐赠者能够让自己的价值观和社会责任得到实现。下表进一步揭示了表面单向“帮助”背后潜藏的交换本质:

交换倾向促成专业化分工

人类的交换倾向天然地推动了专业化分工的不断深化。在市场经济形成的早期阶段,人们逐渐认识到,若专注于自己擅长的领域,再与他人交换,可以极大提高整体福利。

以改革开放初期的温州为例。最早,一些农民只是根据自身技能满足家庭生活需求,比如制鞋、缝纫、木工等。而当他们发现可以通过交换获取他人专长产物时,便自然而然地开始了专业分工。比如,某位农户擅长制鞋,鞋子质量高,通过交换能换到更多生活必需品,于是制鞋就变为他的“主业”,这也催生了“温州鞋业”这样的区域品牌。

以下表格更直观体现了专业化分工中的角色演变:

自给自足阶段(改革开放前)

每个家庭生产自己需要的大部分物品,生产效率低下,产品质量参差不齐,选择受限,交换行为极为有限。

初步分工阶段(1980-1990年代)

部分农户开始专注于自身特长,如有人专做陶瓷、有人专职制鞋,产品品质和效率得到改进,出现简单的交易市场。

专业化发展阶段(1990-2010年代)

产业链明确分层,大型企业主导生产,集群产生“品牌效应”,出现专业市场、供应链、区域性龙头企业。

这种专业化趋势在数字经济时代表现得尤为突出。例如,“淘宝村”模式中,居民不再只是偶尔销售特产,而是形成了涵盖产品设计、摄影、运营、售后、物流等环节的完整分工体系。专业职位的细分形成了高效的网络协作,充分释放了农村地区的产业活力,为农村经济注入新动力。

此外,许多地区以“产业带”“直播基地”等模式获得了快速发展,背后的本质正是交换欲望带来的专业化分工和协作提升。每一环节的专业能力提升,不仅让个体受益,也提升了整个社会的生产效率与竞争力。

天赋差异的真相与分工的作用

关于人类天赋差异,我们往往存在一个重要的误区:高估了不同职业间天生能力的巨大差别,低估了后天环境、教育和专业训练对能力分化的决定作用。例如,一个在清华大学从事人工智能研究的科学家,与一位在工地进行建筑施工的工人,表面上看似能力天壤之别。但这种差距,主要源自后天分工与教育发展,而非天生的智力悬殊。

当他们尚处于童年时期时,无论是基础认知、学习潜力还是创新思维,差距其实并不大。决定性分化更多发生在接受了不同教育、步入各自职业轨道之后。

让我们用一张简单的表格来对比“天赋差异”与“分工作用”:

科学家通过经年累月的理论学习和研究,培养了抽象思维与复杂问题解决的专长;工人则在反复实践与动手中,积累了空间建构与操作能力上的深厚经验。专业训练和环境的长期影响,才是两者能力分化的根本原因。

现代教育心理学研究为这一观点提供了有力支撑。比如,北京师范大学的实验证明,在学前阶段,无论儿童来自何种家庭或社会背景,其基础认知测评成绩相差并不显著。显著的差距,主要出现在接受不同类型和质量教育后。这说明:后天环境和专业化训练,远比“天赋”对能力成长更具塑造作用。

现实中,有许多职业跨界转换的实例。近年来,很多传统制造业工人一旦获得互联网和新技术领域的培训,有的不出半年便能胜任初级程序开发、设计等岗位。这种“弯道超车”,正是专业分工、复合型训练优于所谓“固定天赋”的生动体现。

人类交换能力的独特优势

与动物界相比,人类在交换与协作上的能力展现出无与伦比的独特性。虽然在个体能力上,猎豹的奔跑、老鹰的视力、大象的力量,都远超单个人类,但这些特长无法整合、互惠。每种动物只能依赖自身本能,无法通过协作汲取其他物种的优势。

表中“★”表示相对能力等级。人类个体能力虽难与自然界最强对手匹敌,但协作后整体远超个体极限。

相比之下,人类通过自由交换与分工,将不同专业领域和才能聚合成“超越个体极限”的集体智慧。例如,中国的载人航天工程,离不开材料、推进、电子、生命科学等数万专业人员协作。单靠任何个人都无法独立完成,但通过精细分工和高度协调,人类实现了登天之壮举。

在商业与创新领域,这种协作优势同样强大。例如腾讯公司,内部涉及产品、技术、运营、设计、法务等团队,每位成员在各自专业深耕,同时又通过团队合作与资源交换,实现了独立个体难以企及的成就。而企业与外部高校、合作伙伴、上下游企业的协同,更将这种“知识与能力结合”推向极致。

再看全球视角,当今中国制造业已与全球市场深度融合。工厂与海外品牌密切协作,本地创新与全球分工相结合,不仅让中国企业获益,也极大提升了全球消费者的选择与福利。

下表总结了“协作分工”对人类社会的长远价值:

正是人类在交换与分工上的独特能力,使社会知识、技术和财富不断扩展。每一代人都能在前人积累的土壤上继续成长、突破,通过分工合作与知识交流,推动社会繁荣和共同福祉的进步。

现代全球化和数字经济时代,这种交换与合作已经深入每个人的生活和职业。谁能更好地理解和运用分工协作,谁就能把握更多发展与竞争的机遇。

深入理解交换天性,以及分工推动能力成长的机制,有助于我们把握现代经济与个人成长的核心逻辑。在充满变化与挑战的环境里,懂得利用分工协作优势的个人和组织,往往终将脱颖而出,拥有持久的竞争优势和成长空间。