动物的繁殖策略与种群调节

大熊猫作为中国的国宝级珍稀动物,其独特的繁殖行为和缓慢的种群增长速度一直备受科学家与大众的关注。我们常听到这样的问题:为什么大熊猫每次只产下1-2只幼崽?为何母熊猫需要付出巨大的精力与时间来抚育它们?这些看似简单的现象,其背后反映了生态学和生物学中关于“有限资源下如何制定最优繁殖策略”的深刻命题。

实际上,所有动物在繁殖过程中,都不可避免地要面临一个资源分配的根本性权衡。这一权衡可以被表述为:应当将更多的能量投入到繁殖较多的后代上,从而提高数量优势?还是将资源集中于少数后代,以提升其存活率和竞争能力?这个看似两难的选择,不仅直接影响到个体的生存概率,更影响了一个物种整个的进化路径和繁衍后代的长期繁荣。

从进化的角度来看,不同的物种依据自身的生态位、食物获取能力、生存环境的稳定性,发展出了不同的繁殖适应策略。比如,大熊猫产仔量小、育幼周期长,并非“低效”,而是对其食物来源(以竹子为主、营养价值不高)和高山森林栖息地的最佳适应。通过减少单胎后代数量,母熊猫能将有限的乳汁和关爱最大限度地用于每一个幼崽身上,提高其在恶劣环境中的生存可能性。

繁殖策略的核心决策

在动物世界中,每个物种面临的繁殖挑战都不同,但都需要围绕有限资源做出两大类关键决策:一是“生育决策”,二是“照料决策”。

- 生育决策:个体是否选择生育、何时生育、每次产仔/产卵数量与频率,这往往依赖环境状况(如食物充足度、天敌压力)和个体的身体状况(如年龄、健康)。

- 照料决策:现有的能量与时间应如何分配给当下的后代,包括直接喂养、护卫、清理或教导幼崽。

这两类决策的权衡共同决定了物种繁殖成功与否。生物在演化史上,不断调整以实现“数量”与“质量”的最佳平衡点。

其实这两类决策并不是互不相干:如果拼命追求短期高产,不仅导致后代照料不足,还可能导致整体幼崽成活率大幅下降;反之,假如过于集中精力只培养少数后代,虽然个体生存概率提升,但也可能影响物种长期扩展。多数动物都会“动态”选择,比如鸟类遇到丰年多产卵,灾年则减少,灵活调节。

让我们比较一下不同物种在实际环境中的生育与照料决策方式:

由上表可以看出,动物生活环境越严酷、后代个体越复杂,高度投入照料越常见;而易于孵化的卵生物种,如青蛙,则倾向于“以量取胜”。

典型案例扩展

朱鹮(东方宝石)曾一度濒临灭绝。1981年时,野生朱鹮仅剩7只。科学家发现其每年产2-4枚卵,但仅有1-2只幼雏会被精心孵化并抚养到独立。这种策略,是对“食物有限、育雏成本高”的理性适应。倘若卵数太多反而造成能量稀释、幼鸟存活率大幅降低。事实上,后续人类的干预(人工投喂、保护环境)推动了朱鹮种群的逐步恢复。

朱鹮案例充分示范了:单纯增加产卵数量,并不能带来长期繁衍优势,核心在于与环境、资源条件相匹配的最优投入输出。

种群调节的理论探讨

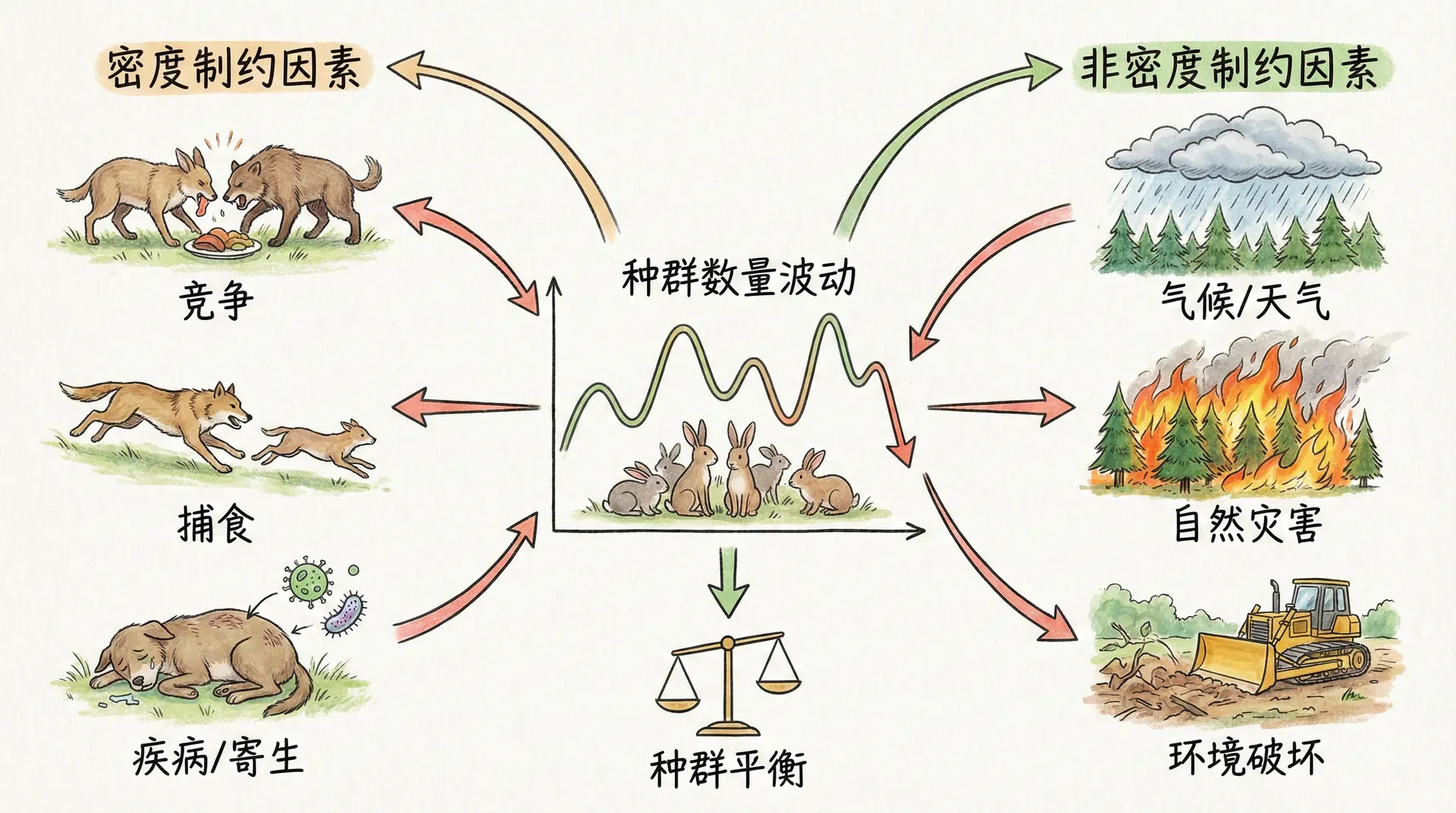

为什么大多数野生动物并不会无限繁殖?理论上越多后代,种群增长越快,但实际情况截然不同,背后有深刻的生态学与进化学原理。

目前学界普遍认可两大主要理论:

-

群体利益理论 社会性较强的物种,有时会限制个体繁殖以换取群体长期生存。例如狼群、蜜蜂等结构中,仅有首领/女王个体繁殖,其余成员协助;又如企鹅、鹤类会参与集体育雏,减少捕食者注意力。

-

个体利益理论 个体更多出于“自利”,在动态衡量自身资源与未来潜在收益后,调整繁殖时机与产仔数。此决策过程并非利他,是通过最大化直系后代的存活率实现自我“进化收益最大化”。

领地与繁殖机会

东北虎是典型的领域性动物。雄虎通过争夺山林领地,只有领地拥有者才有繁殖权,其余雄性则处于等待或流浪状态。从“群体利益理论”看,这有助于控制密度,防止猎物枯竭、生态失衡;从“个体利益理论”看,却是雄虎为了在激烈生存竞争中积累足够资源、保障交配成功率所做的理性权衡。两种理论往往并存,相互补充。

以灰狼为例,只有一对首领繁殖,其余成员负责协作照料、守护幼崽。这样既保证狼崽受到最佳照顾,又保证群体资源效率最大化。而像狐猴这种灵长类,则会根据环境压力和社会结构灵活调整繁殖投入。

自然界中没有绝对自利或绝对利群,多数动物都会动态整合两种策略,在复杂环境中寻求最优成长路径。

最优繁殖策略的科学原理

生物学家用“最优繁殖理论”(Optimal Reproductive Strategy)揭示这样一个核心问题:增加后代数量,并不一定线性提升存活率和长期成功。 投入越多个体,往往意味着每个个体分配到的资源越少、风险越高,部分物种甚至表现为“过度产仔,整体反而全军覆没”。

中华白海豚(珠江口及沿海一带的国家保护动物),雌性通常每胎只产一个幼崽,妊娠12个月,哺乳期可达2-3年。独生育幼似乎“效率低”,但进化角度上,这是对高捕食压力、幼崽成长期长、突发环境风险大的合理回应。数据表明,若增加产仔数,每只幼豚分得的母乳和关注均大幅下降,幼崽整体存活率反而急剧下滑,长期看会损害种群繁荣。在鲸类、象、猩猩等高等哺乳动物中,也广泛采用“高投入低产量”的质优型繁殖。

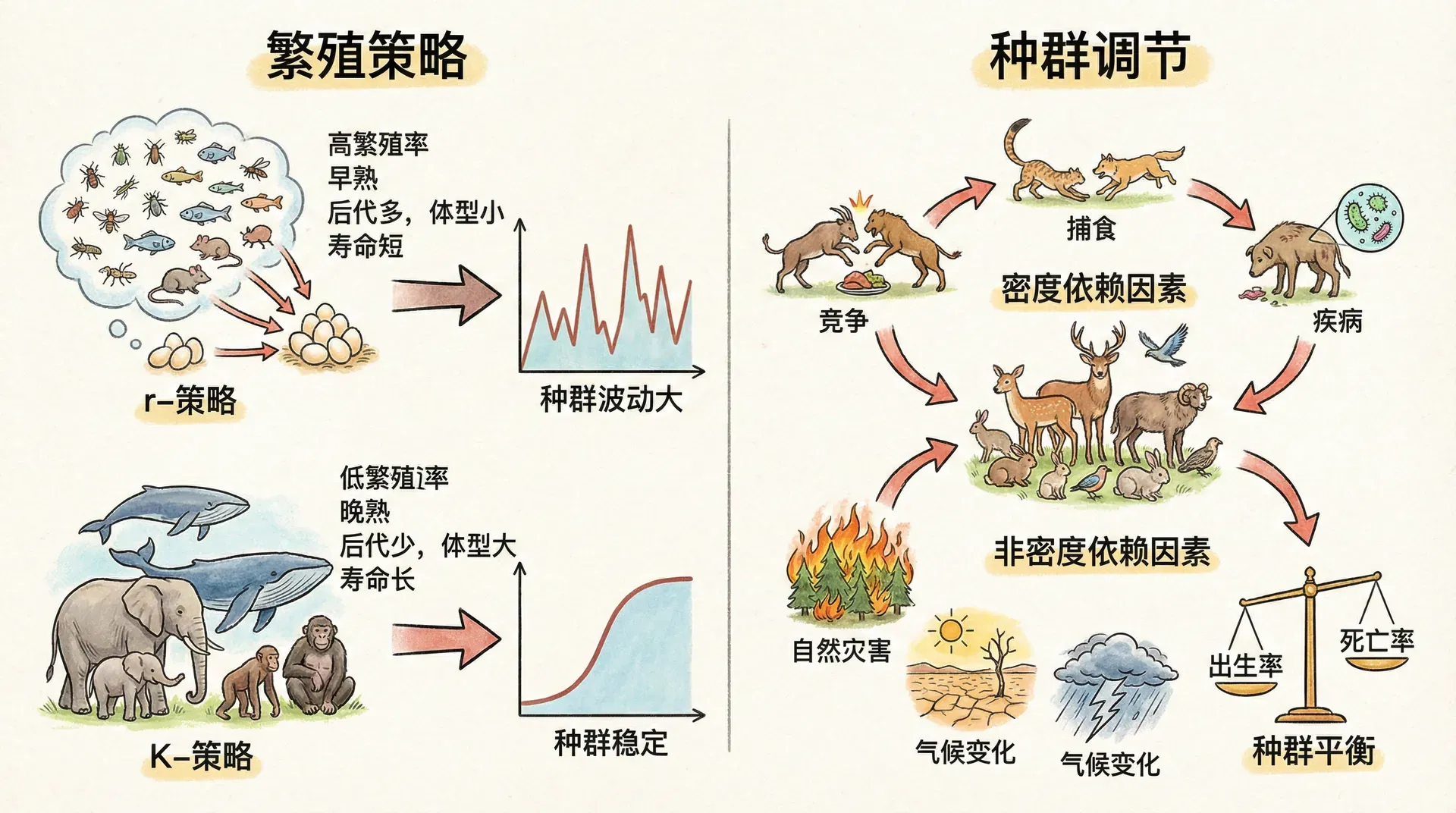

多数K-选择物种(如熊猫、白海豚、人类)投身“只养少数但尽全力保成活”,而r-选择物种(如昆虫、鱼类),则走“拼产量、靠概率”的路线。环境变化、天敌数量、食物可获得性等,会让动物在这两极之间不断调整,促进多样化繁殖格局。

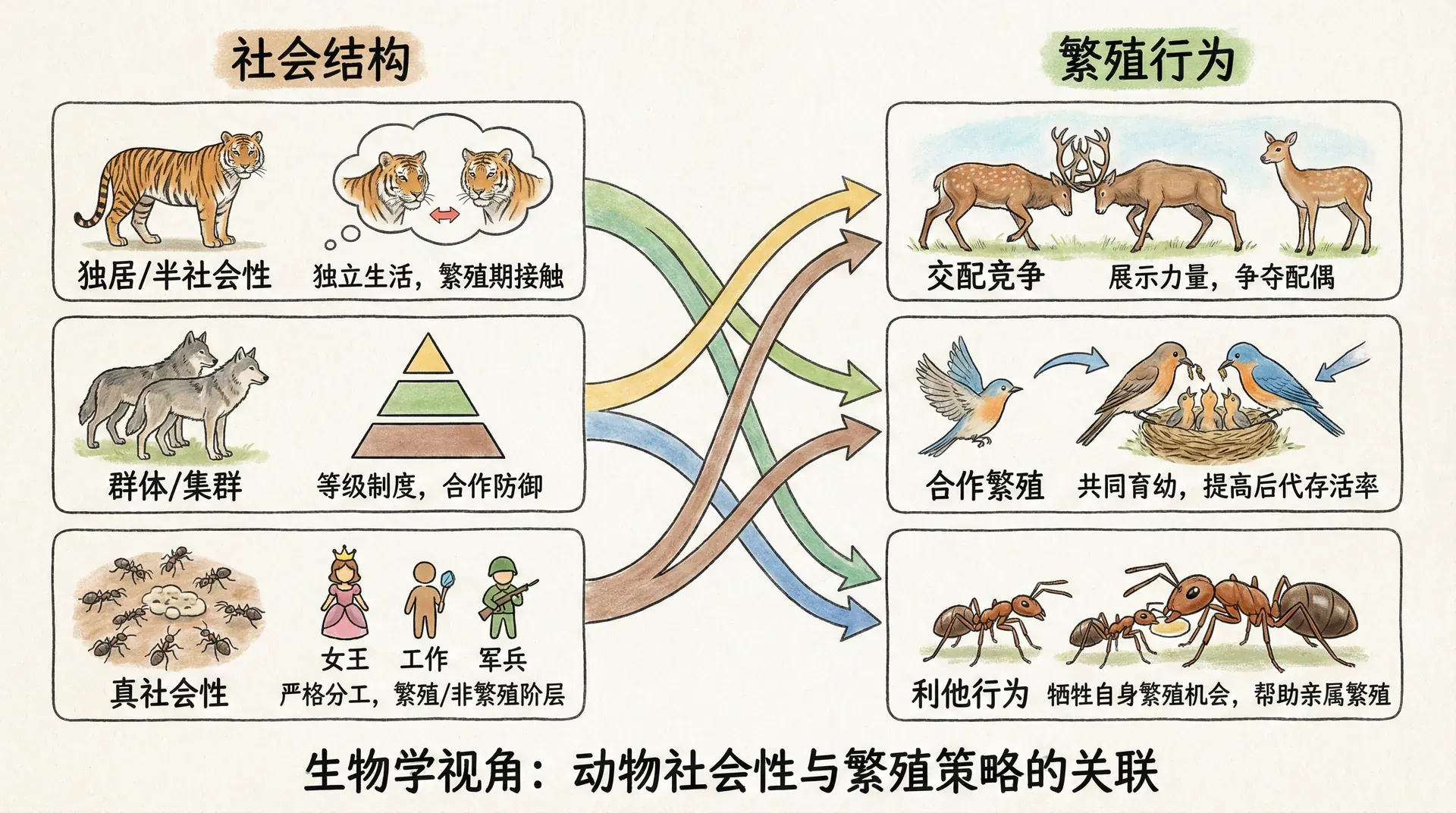

社会结构与繁殖行为

动物的繁殖行为常常深深植根于其社会结构之中,有时甚至主导着后代产生和族群演化的路径。所谓社会结构,涵盖了领域边界、等级秩序、合作关系等多个层面,对个体获得繁殖权利、后代成活概率都起着决定作用。

社会等级与繁殖权

以灵长类为例,许多物种内部存在严格等级制度。以川金丝猴为代表的“一夫多妻”制社会中,典型的小群体由一只成年雄性、数只雌性及它们的后代组成。只有处于主导地位的雄猴可以与雌性交配,年轻雄性则必须等待挑战机会或流浪组建新群体。表面看似降低种群整体繁殖能力,实则是在有限资源下优先保证“最强基因”传递,提升子代适应力。

亚洲象生活在以母系为核心的家族群体中,其中雌性成员之间有明确的年龄与地位排序。幼象的成长和安全依赖整个家族的资源。雄性象在青春期后离群独居,只有进入繁殖季期间,最为强壮和健康的雄性才能获得配偶权。

群体协作与繁殖协同

在一些高度社会化的动物中,还存在“合作性繁殖”现象。以狐獴为例:群体中只有一对首领负责繁殖,其余成员作为看护者协助守护与喂养幼崽。这一机制有效提高幼仔成活率,并降低群体内部的激烈竞争。非洲野犬也是类似,繁殖雌性通常受到其他成员的共同照顾。

此外,像朱鹮和天鹅这类“一夫一妻制”动物,配对后不仅共同参与孵化、育雏,还会共同维护领地,彼此间形成长期稳定的伴侣关系。该策略有助于提高幼崽的幸运成活率。

不同动物的社会结构与繁殖权分配:

通过这些不同的社会结构,动物能够更灵活地应对环境挑战,实现个体利益与群体繁荣的平衡。

环境变化对繁殖策略的影响

动物的繁殖策略从不是静止不变,而是随着外界环境的波动灵活调整。食物资源多寡、栖息地面积与质量、天敌压力,乃至人类活动——这些因素都极大地影响动物的繁殖“决策”。

长江江豚与环境响应

以长江江豚为例,这一中国特有的珍稀淡水鲸类,对生态环境极为敏感。若水体污染减少、鱼类资源丰富时,江豚的雌性会缩短繁殖间隔,加快后代更新速度;反之,当面临生态压力、食物匮乏或强烈人类干扰时,它们会推迟生育,把更多能量投入到已出生幼崽抚育中。

环境改变对朱鹮繁殖的影响尤为典型:

- 1981年,野生朱鹮仅存7只,被迫进入“紧急保种”模式,每一只成鸟都尽可能多产卵、多育雏,哪怕资源紧张,成活率降低。

- 科学保护后,如人工孵化、栖息地修复、补充食物、减少干扰等措施实施,朱鹮慢慢恢复了自由调节繁殖节奏的能力:优选繁殖时机,保证雏鸟质量,最终种群数量实现跳跃式增长。

环境变化对代表性动物繁殖策略的典型影响对比:

朱鹮种群恢复的过程说明,理解动物繁殖策略背后的生态逻辑,是实现有效保护的核心。只有尊重其自然繁殖秩序并优化环境条件,才能获得可持续的保护成效。

总结

深入研究动物繁殖策略让我们认识到,科学的保护不仅仅是提升种群数量,更关键的是尊重并理解动物自然繁殖行为背后的生态意义。每个物种都进化出了独特的繁殖机制,以适应它们所处的环境与社会结构,比如大熊猫的“少而精”、朱鹮的“谨慎生育”、东北虎的“领域独占”和江豚的“节奏调节”,这些都是长期适应环境压力的结果。这些策略既保障了种群与个体的延续,也维系着广阔生态系统的平衡。

现代野生动物保护工作正是建立在对自然史、行为学和繁殖生态的科学认知之上。不仅要开展圈养繁殖,更要重视生境修复、减少人类干扰与恢复社会结构,让动物能在适宜的环境中,按照本性自主繁衍,才能达到持续有效的保护。

各种“独特”繁殖行为,实为动物智慧地在数量与质量之间寻找平衡,是对环境高度的适应。了解并尊重这些自然法则,能帮助我们制定更合理的保护策略,守护生物多样性,实现人与自然的和谐共生。