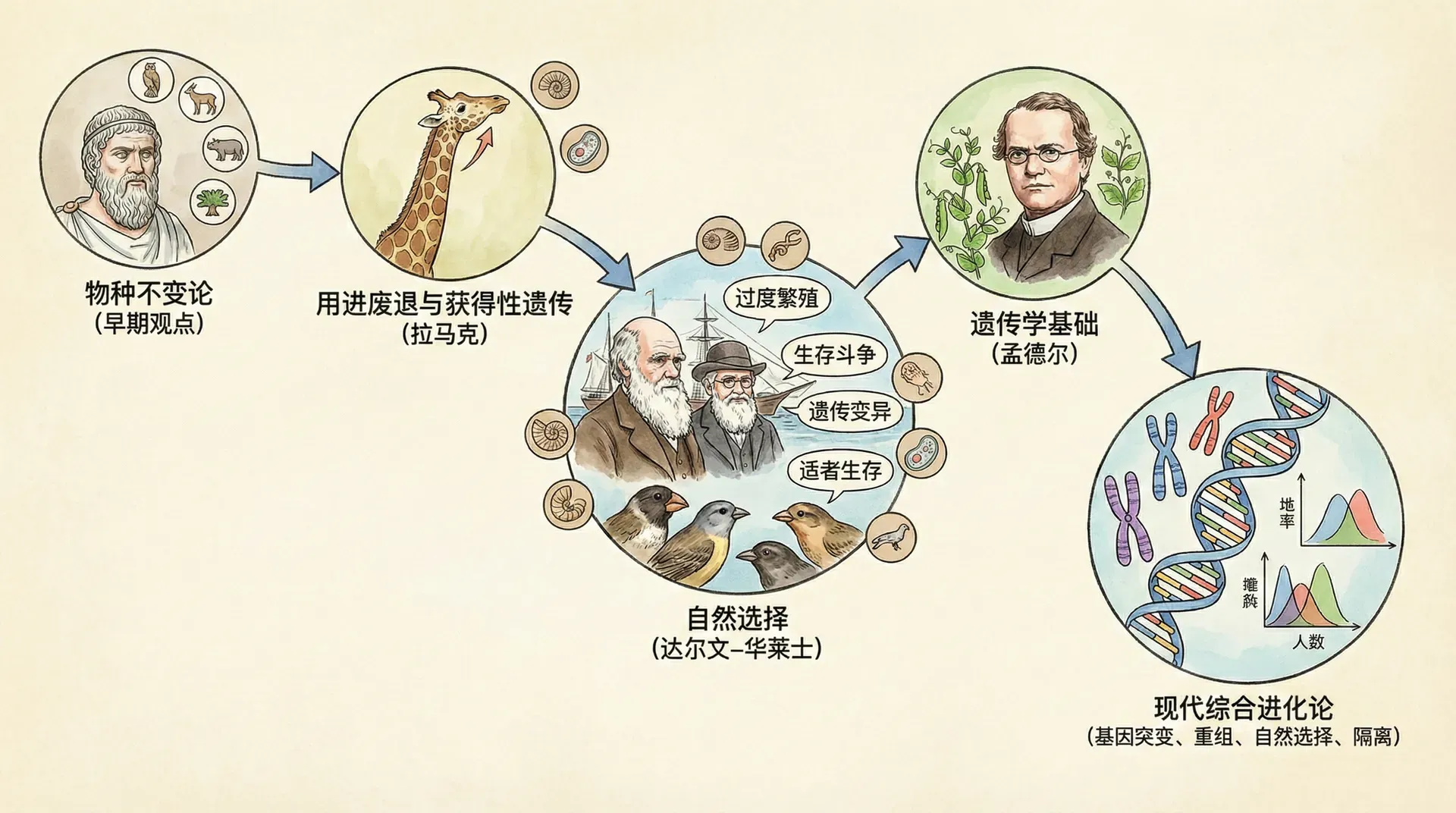

进化论的发展历程

当我们谈论进化论时,最引人关注的莫过于人类自身的起源问题。现代科学已经为我们揭示了大量证据,表明人类并非突然出现在地球上,而是经历了漫长的演变过程。

在我们的身体里,保留着许多来自远古祖先的“遗迹”。这些被称为痕迹器官的结构,虽然在今天已经失去了原有的功能,却清楚地告诉我们进化的故事。比如我们的耳朵,如果仔细观察外耳的边缘,会发现有一些微小的突起,这些是远古时期竖立尖耳的残留。甚至有些人还保留着能让耳朵轻微晃动的肌肉,虽然对现代人来说这没什么实际用处,但它们确实存在着。另外,我们脊柱末端的尾骨,这四块小骨头正是我们的祖先曾经拥有尾巴的证明。

痕迹器官是理解进化论的重要证据,它们就像生物体内的“历史档案”,记录着物种在漫长岁月中的变化轨迹。

这些证据指向一个结论:人类和类人猿在数百万年前拥有共同的祖先。而整个灵长类动物的共同祖先,则可以追溯到更为遥远的年代。需要特别说明的是,这并不意味着人类是从现存的猴子或猩猩演化而来的。今天生活在地球上的每一个物种,包括我们人类,都是各自独立演化的结果,只是在遥远的过去,我们曾经拥有相同的起点。

重新理解“适者生存”

“适者生存”是进化论中最广为流传、却又最易被误解的一个概念。许多人以为“适者”就是“最强的”“最聪明的”,实际上,这一说法背后包含着丰富且常常被忽略的生物学深意。

如何定义“适者”

事实上,“适者生存”这个表达容易陷入循环:究竟是生存下来的才算适者,还是适者才更容易生存?要正确理解这一点,关键在于认识到“适者”这个词并不是静止的、绝对的,而是要结合具体环境来讨论适应性。

我们可以通过几个不同物种的比较,来更清楚地了解“适者”的内涵。例如下面这个表格,简要对比了三种常见动物在不同环境下的适应性:

比如,人类虽然拥有复杂的技术和社会组织,但如果地球大部分陆地被海洋覆盖,人类反而极难生存,牡蛎这类水生动物则会大量繁衍。这说明,适应性必须结合特定的生态条件来谈论。

离开了具体的环境,讨论“适者”其实毫无意义。每个物种都是在特定生态位下,经过长期自然选择而演化出来的“高手”。

中国特有物种的适应性案例

中国有很多独特物种,它们在自己专属的生态位中展现了独特的适应性。

-

大熊猫:大熊猫貌似“不适应”——食性极窄,只依赖竹子、生育率极低,体力有限。但正是因为专注于竹林生态位、大幅提升消化纤维素的能力、拥有“伪拇指”便于抓竹,这些都让它们在竹林生境中生存了数百万年,不被其它物种所替代。

-

藏羚羊:藏羚羊常年生活在青藏高原4000米以上的区域,这里气候恶劣、空气稀薄。通过进化,它们拥有了特殊的血红蛋白,能高效运输氧气,并且有极为保暖的绒毛。正是这些特征,使得藏羚羊在高原荒原中成为“真正的适者”。

-

爬山虎:在中国南方的岩石和高墙上,经常可以见到爬山虎,它们通过演化出的吸附器,牢牢地附着在垂直表面,在岩石缝隙或人工墙体上扎根生存。这是一种非常独特的环境适应。

适应性的评判核心,是看物种与其所处环境的“契合度”。每一个物种都不是“万能冠军”,但在自己的生态位却经过了自然选择的千锤百炼。

物种适应性的可视化对比

让我们用数据了解不同物种在不同环境中的“生存率”对比,下方反映出环境与适应性的紧密关系。

由此可以看出,藏羚羊在高原适应性能出众,但在平原就远不如普通羚羊。这不是哪种物种“更强”,而是各自环境下最合适。

合作也是生存策略

除了适应环境的能力,“合作”作为一种生存策略同样重要。在自然界,合作不仅可以提高个体的安全性,更能增强整个群体的存活概率。

合作与群体生存案例对比

特别是在中国长江流域,扬子鳄虽然多为独居,但在繁殖期和冬眠期会结群,协同防御、共同利用洞穴,从而有效提升幼体的存活率。这些社会性或季节性合作行为,无疑为物种生存增加了保障。

进化的推动力不仅仅来自“个体间的竞争”,同种或群体间的合作也在物种的长期繁衍中起到了重要作用。那些善于协作、能形成稳定群体的生物,更容易适应复杂多变的环境。

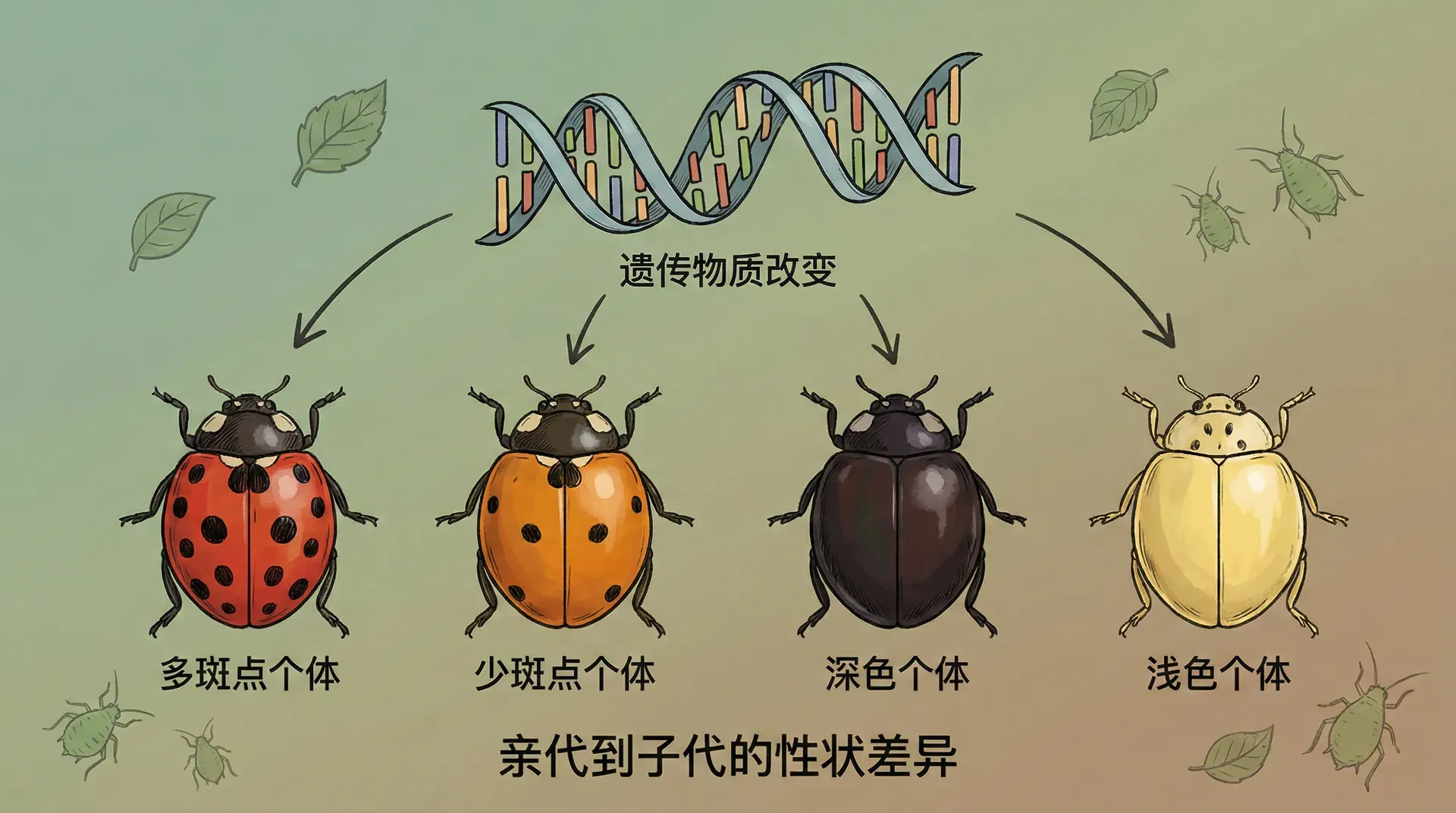

变异

进化论虽然解释了物种如何通过自然选择而改变,但有一个关键问题长期困扰着科学家:变异从何而来?为什么不同的个体会展现出不同的特征?更重要的是,为什么这些变异能够持续存在,而不是在一代代的繁殖中被“平均”掉?

变异的持续性之谜

早期的进化论支持者普遍认为,物种的变异是微小且连续的,类似于颜色从深到浅那样逐渐过渡。他们设想,如果红色花和白色花的个体杂交,后代就应该表现为中间的粉色,且经过多代融合,所有不同的性状都将“稀释”成平均状态。然而,现实中的生命并非如此简单。许多生物种群中,无论进化了多少代,都始终保留着一些鲜明又稳定的变异特征。

这背后的原因在于,许多变异其实是“断裂型”而非“渐变型”的——它们往往是跳跃式的、突然出现的,而不是在众多后代之间被均匀稀释。

突变与遗传

实际上,在人类的农牧实践早已经有了对变异持续性的直观观察。农民和牧民常常会在大批“正常”家畜或作物中,发现某个幼崽或植株展现出与众不同的性状。例如,有的家猪突然出现皱皮,或者某种玉米长出了不同颜色的籽粒。最初这些特别的个体经常被认为是不祥或不幸,但经验丰富的农家后来发现:某些变异如果对生产有帮助,比如籽粒更大、抗旱能力增强,这些特性可以通过有意识的选择繁殖而“留住”,并且代代相传。

下方总结几个常见的育种变异实例:

育种实践中的发现与改进

中国有着悠久的农业文明和丰富的选育经验。例如,野生水稻的种子成熟后会自然脱落,以便散播后代,这是对野生环境的适应。但种子太易脱落,反而不利于人类收割。幸好偶尔会出现“粒柄更牢固”的变异株,农民通过挑选这些能保留籽粒的水稻反复种植,最终培育出了适于收割的现代栽培稻。

动物驯化也是类似道理。家蚕的产丝量原本有限,但人们代代筛选能多吐丝的“变异蚕”,经过反复选育,现代家蚕不仅产丝量大增,丝质也更加细腻优良。

甚至在果树、蔬菜、家禽等多个领域,有益变异都被加以利用。例如西红柿出现无籽果实、鸡出现特殊羽毛颜色或更强抗病力,这些特性一经发现和筛选,往往会成为新品种培育的重要起点。

虽然我们的祖先并不理解基因和遗传学的真正原理,他们却凭借经验和不断实践,发现并利用了变异——本质上就是“人工选择”。这些对变异的掌控,是人类农业与畜牧发展的关键动力之一。

现代育种中的变异应用

20世纪以来,对变异的理解和应用达到了新的高度。袁隆平院士培育杂交水稻的过程,就是一个充分利用遗传变异的经典案例。

在寻找理想的水稻雄性不育株时,袁隆平和他的团队在海南岛的野生稻中发现了具有特殊性状的植株。这种变异株无法产生正常的花粉,但恰恰为杂交育种提供了关键材料。通过将这种不育株与其他优良品种杂交,科学家们培育出了产量显著提高的杂交稻品种。

下面的图表展示了杂交水稻育种过程中产量的提升轨迹:

这个过程揭示了变异的关键特性:变异是真实存在的,它们可以被选择和固定,而且可以代代相传。但变异究竟是如何产生的?这就要从突变说起了。

突变

突变现象的发现

19世纪末期,科学家们开始系统地研究生物的变异现象。荷兰植物学家德弗里斯在研究月见草时有了重要发现。他注意到,在一大片正常的月见草中,偶尔会出现一些明显不同的植株——它们的叶片形状、花朵大小或者植株高度与其他植株截然不同。

更重要的是,当这些“异常”植株自交繁殖后,它们的后代仍然保持着这些新特征,而不是回到原来的样子。德弗里斯将这种突然出现并能稳定遗传的变异称为“突变”(mutation)。这个发现揭示了变异产生的一个重要机制:生物的遗传物质偶尔会发生突然的改变,这种改变可以产生新的性状。

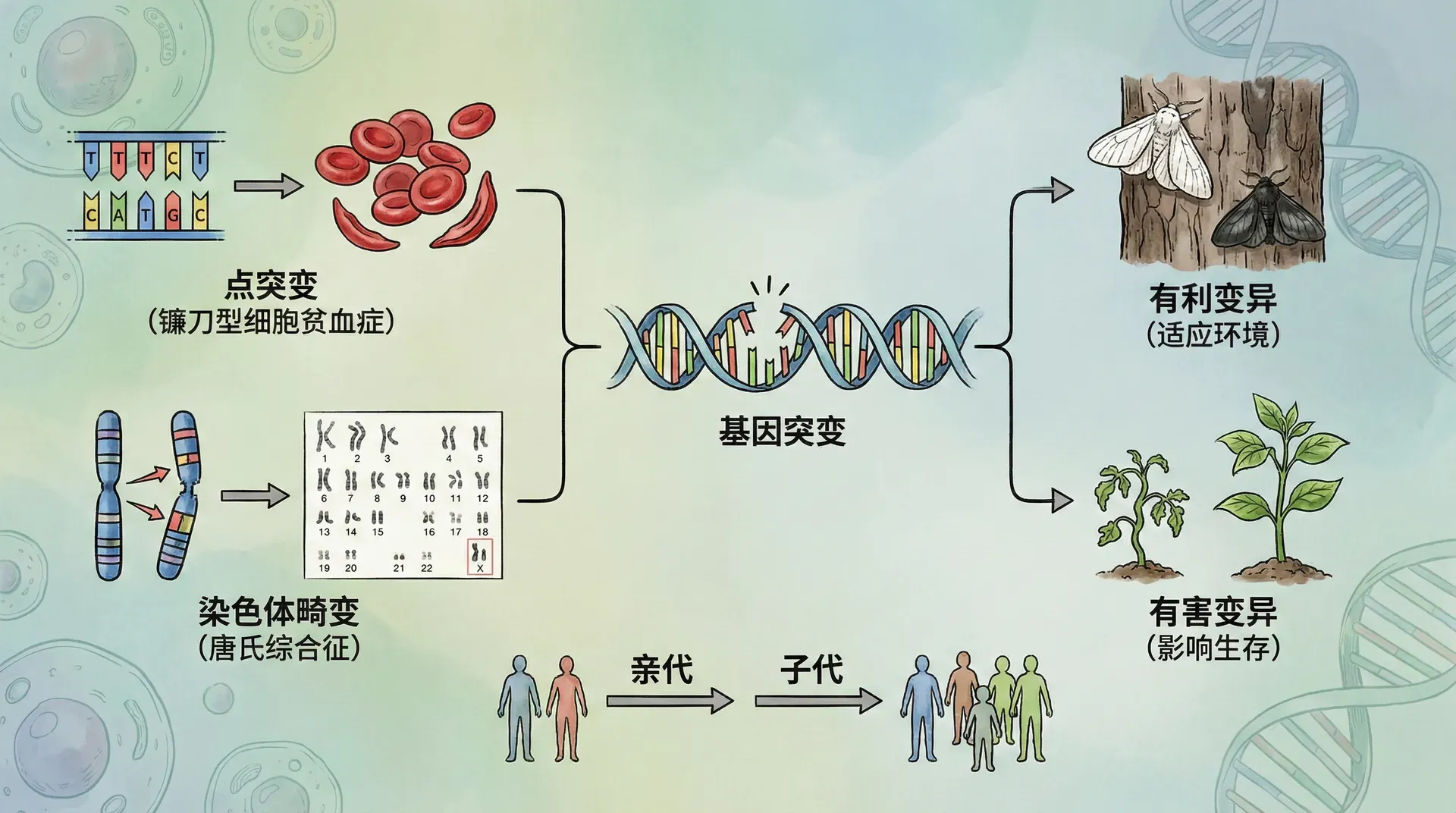

突变的类型与影响

在现代生物学的理解中,突变是指生物遗传物质DNA序列发生的改变。这些改变可能发生在单个基因上,也可能涉及染色体结构的较大变化。根据对生物体的影响,突变可以分为三大类:

-

有益突变能够提高生物体的适应能力。比如某些昆虫通过基因突变获得了对杀虫剂的抗性,使它们在喷洒农药的环境中存活下来。虽然这对农业生产不是好消息,但从进化的角度看,这正是突变为生物提供新适应能力的例证。

-

有害突变会降低生物体的生存和繁殖能力。许多遗传疾病就是由有害突变引起的。这类突变在自然选择中往往会被淘汰,因为携带有害突变的个体更难生存和繁殖。

-

中性突变对生物体的生存和繁殖几乎没有影响。实际上,大多数突变都属于这一类。这些突变既不会给生物带来明显的好处,也不会造成显著的伤害,它们在种群中随机地保留或消失。

需要注意的是,突变本身是随机的,并不是“为了”适应环境而发生。只是在突变发生后,自然选择会“筛选”出那些恰好有利于生存的变异。

中国的突变育种成就

理解了突变的原理后,人类开始主动诱导突变来培育新品种。中国在这方面进行了大量创新性的工作。

太空育种是中国独具特色的育种技术。通过将植物种子送入太空,利用宇宙射线、微重力等特殊环境诱导基因突变,再通过地面筛选和培育,获得具有优良性状的新品种。自1987年中国首次进行太空育种试验以来,已经培育出数百个作物新品种。比如“航椒1号”辣椒产量提高20%以上,“航麦1号”小麦的抗病性显著增强。

辐射育种也是常用的突变诱导技术。通过使用X射线、伽马射线等电离辐射处理种子或植株,可以大幅提高突变率。中国利用这项技术培育出了许多优良品种,如“鲁棉1号”棉花、“浙辐802”水稻等。

太空育种与常规育种在突变频率上的对比:

突变累积与物种演变

单个突变通常只造成微小的改变,但是当众多突变在漫长的时间中不断累积,就可能导致显著的性状变化,甚至形成新的物种。

我们可以把这个过程想象成河流对岩石的侵蚀。一滴水对岩石的作用微不足道,但是数百万年持续不断的流水,能够在坚硬的岩石上冲刷出深深的峡谷。突变的作用也是如此:虽然每一次突变的效果可能很小,但在自然选择的筛选下,有利突变被保留并传递给后代,经过成千上万代的积累,生物体就会发生显著的改变。

这个过程解释了为什么地球上的生物会呈现出如此丰富的多样性。每个物种都是在其特定环境中,经过无数次随机突变和自然选择的“合作”,最终演化成今天的样子。

突变提供了进化的原材料,自然选择决定了哪些突变能够保留下来。两者的结合,驱动着生命在漫长的时间长河中不断演化,创造出地球上千姿百态的生物世界。

自然界中的突变实例

在自然环境中,我们也能观察到突变的直接结果。白化动物就是一个典型例子。偶尔会出现的白色大熊猫、白色孔雀、白色的蛇类,它们都是由于控制色素生成的基因发生突变导致的。在大多数情况下,这种突变是不利的——失去保护色的动物更容易被捕食者发现,或者难以接近猎物。但在某些特殊环境中,比如常年冰雪覆盖的地区,白色反而成为了一种优势,这就是为什么北极熊和雪豹演化出了白色或浅色的皮毛。

植物中也常见多倍体突变。正常情况下,每个细胞核中有固定数量的染色体组,但偶尔会出现染色体数量加倍的情况。这种突变常常导致植株更加粗壮,果实更大。许多我们今天种植的农作物品种,比如某些小麦和草莓品种,就是多倍体植物。

通过理解突变与进化的关系,我们不仅能够更好地认识生命的起源和发展,也能够更有效地利用这些知识改良农作物和家畜,为人类社会创造更大的价值。进化论不仅是一个关于过去的理论,更是指导我们理解和改造世界的强大工具。