达尔文时代的生物学革命

十九世纪是生物学发展史上最激动人心、最富有变革意义的时期之一。在这个百年间,生物学不仅实现了从业余绅士们的兴趣活动向专业学科的深刻转变,更推动了科学研究范式的进步和思想观念的重大革新。人类对于生命起源、物种多样性以及自然规律的认识,经历了一场堪称革命性的飞跃。最为重要的是,这场变革孕育并见证了进化论的崛起,这一理论至今依然深刻影响着各个学科和我们理解自身的位置。

在这一波澜壮阔的时代背景下,化石猎人在世界各地孜孜不倦地发掘远古生命的遗骸,他们在荒野、山谷、矿坑中寻找埋藏数百万年的线索;地质学家则走遍丘陵与峡谷,通过岩层的排列与化石的分布,试图还原地球亿万年的变迁史;与此同时,博物学家们踏上环球探险船只,走向陌生大陆与海洋,记录下他们所见所闻的动植物奥秘。这些看似不同的探索——对地球历史、生命演化和物种起源的追问——最终在十九世纪中叶有了惊人的汇聚点。站在这个交汇点上的,正是一位以非凡敏锐和科学精神改变了全人类自我认知的人物——查尔斯·达尔文。他将众多学科和实地观察的发现融会贯通,提出具有划时代意义的进化理论,开启了现代生物学的新纪元。

十九世纪的科学职业化进程

从业余爱好到专业学科

在十九世纪初期,研究自然科学的人大多是富有的绅士,他们把收集标本、观察动植物当作闲暇时的消遣。但随着时间推移,这种情况开始改变。大学里陆续设立了专门的科学教授职位,博物馆开始系统地收集和研究标本,科学研究逐渐成为一种可以谋生的职业。

1866年,美国的奥斯尼尔·马什成为耶鲁大学的古脊椎动物学教授,这是当时非常罕见的专业学术职位之一。他将毕生精力投入到美国西部的恐龙化石搜寻中,试图通过这些远古生物的遗骸理解物种的起源和演变。在大西洋彼岸的英国,皇家学会的会员数量在整个十九世纪持续增长,成为科学家交流思想、发表成果的重要平台。

科学机构的蓬勃发展

这一时期,各种科学机构如雨后春笋般涌现。美国的史密森学会在1846年成立后,迅速成长为世界级的科研机构。动物学家斯宾塞·贝尔德担任史密森学会负责人期间,系统地收集和保存了大量动物标本,这些藏品至今仍是全球科学研究的宝贵资源。贝尔德还编撰了《北美鸟类目录》,为鸟类学研究奠定了基础。

中国在二十世纪也经历了类似的科学职业化进程。1949年中国科学院成立后,逐步建立起完整的科研体系,从最初的几十人发展到今天拥有数万名科研人员的庞大机构,承担着国家重大科研任务。

宗教与科学的拉锯

尽管科学在制度上日益完善,但思想上的阻力依然强大。1820年,牛津大学的博物学家威廉·巴克兰在就职演讲中公开宣称,地质学的目标应该是证实《圣经》的记载。他在1823年发表的著作中,通过扭曲证据"证明"了圣经中记载的大洪水确实发生过,并"推算"出这场洪水发生在约6000年前。这种把科学研究为宗教教义服务的做法,在当时并不罕见。

当达尔文的进化论在1859年问世后,许多宗教保守派试图将其逐出学校课程,认为它与《创世记》的记载相矛盾。这场科学与宗教的冲突,直到今天在某些地方仍未完全平息。

科学的职业化不仅意味着研究人员可以靠科研谋生,更重要的是科学共同体建立起了独立的评价标准和研究规范,使科学研究逐渐摆脱宗教教义的束缚。

生命本质的哲学论战

机械论的兴起

十九世纪的生物学界爆发了一场关于生命本质的激烈争论。争论的焦点是:生命现象能否完全用物理和化学定律来解释?支持“机械论”的科学家认为,生物体就像精密的机器,所有生命活动都遵循物理定律,不需要额外的“生命力”或“灵魂”来解释。

法国生理学家克劳德·贝尔纳在他的《实验医学研究导论》中明确表达了这一观点。他认为,所谓的“生命力”是一个多余的概念,科学完全不需要它。德国学者卡尔·维岑豪森通过研究血液循环,证明身体活动可以纯粹在机械基础上得到解释。

达尔文对心智的看法

达尔文本人也参与了这场论战。1872年,他发表了《人与动物的情感表达》一书,在其中提出人类的情感直接源自更原始物种的类似行为。比如,人在愤怒时咬牙切齿,这可能源自远古祖先用牙齿作为武器的本能;人在害怕时毛发竖立,这与动物受惊时炸毛的反应一脉相承。

德国理论家恩斯特·海克尔走得更远。这位唯物主义哲学家认为,宇宙中不存在神灵,一切都可以用物理定律解释。生命最初通过盲目的化学元素随机组合而产生。他还声称,人类的心智与低等动物的心智之间没有本质区别,只有程度差异。在海克尔看来,心理学不过是生理学的一个分支。

争论延续至今

这场关于生命本质的争论并未随着十九世纪结束而终结。二十世纪的许多哲学家,如英国的伊丽莎白·安斯康姆和澳大利亚的阿姆斯特朗,继续主张笛卡尔的“灵魂”概念已被彻底驳倒。然而,另一些深受哲学家维特根斯坦影响的思想家,却提出了反对机械论的有力论证。

机械论与生命论的争论触及了人类自我认知的核心问题:我们是否只是由原子和分子构成的生物机器?这个问题至今仍在科学、哲学和宗教领域引发讨论。

用一个简单的类比来理解这场争论:支持机械论的人认为,人体就像一台精密的手表,理解了齿轮、发条的运转规律,就理解了手表的全部;而反对者则认为,生命像一首交响乐,即使分析了每个音符的物理属性,也无法完全把握音乐的美感和意义。

达尔文的环球之旅与思想萌芽

一个平凡的开始

1809年,查尔斯·达尔文出生在英格兰西部的什鲁斯伯里。他的父亲是一位医生,家中有八个孩子,达尔文的童年并无特别之处。他接受的是传统教育,先在爱丁堡大学学医,但很快发现自己对医学毫无兴趣,于是转往剑桥大学准备成为一名牧师。

然而,在剑桥期间,自然历史学深深吸引了达尔文。他把大量时间花在收集昆虫标本和阅读地质学著作上。幸运的是,他在剑桥遇到了亚当·塞奇威克这位杰出的地质学教师,从他那里学到了野外考察的方法。

改变一生的航行

1831年,达尔文生命中最重要的转折点到来了。英国政府委派贝格尔号军舰进行环球科学考察,主要任务是绘制南美洲海岸线地图、测量距离、探索未知地区。虽然没有薪水,22岁的达尔文还是被任命为船上的“科学官员”。这次航行原计划两年,最终却持续了整整五年。

贝格尔号沿着南美洲海岸线航行,穿越南美洲南端的险恶海域,横渡太平洋。在航程中,达尔文勤奋地收集各种动植物标本,观察不同地区的地质特征,详细记录所见所闻。他读过地质学家查尔斯·莱尔的著作,深受莱尔渐变论思想的影响——地球的面貌不是由突然的灾变塑造的,而是在漫长岁月中缓慢改变的。

加拉帕戈斯群岛的启示

1835年,贝格尔号抵达太平洋中的加拉帕戈斯群岛。这个由火山岛屿组成的群岛,距离南美大陆约1000公里,成为达尔文思想转变的关键地点。

在群岛上,达尔文注意到一个奇特的现象:不同岛屿上的雀鸟虽然看起来很相似,但喙的形状各不相同。有的喙又厚又钝,适合敲碎坚硬的种子;有的喙细长尖锐,适合捕捉昆虫;还有的喙呈钩状,适合啄食仙人掌的果实。

这些雀鸟的祖先很可能来自南美大陆,被风暴吹到这些岛屿上。在不同岛屿的不同环境中,雀鸟的喙逐渐演化出不同形状,以适应当地的食物来源。这个观察让达尔文开始思考:物种是否真的固定不变?它们会不会随着环境改变而改变?

类似的现象在中国也能找到。四川的大熊猫以竹子为食,它的“伪拇指”实际上是腕骨延伸形成的,专门用于抓握竹子;而生活在青藏高原的雪豹,则进化出了粗大的尾巴和厚实的毛皮,以适应高寒环境。这些都是生物适应环境的例证。

思想的酝酿

航行结束后,达尔文回到英国,开始整理考察资料。1839年,他娶了表妹汉娜·韦奇伍德。韦奇伍德家族经营的陶瓷产业非常成功,妻子的丰厚财产使达尔文能够全身心投入研究,不必为生计操心。尽管他常年被疾病困扰,但仍坚持写作和思考。

在这段时间里,达尔文读到了托马斯·马尔萨斯关于人口的论著。马尔萨斯指出,生物总是产生远多于能够存活的后代,这导致激烈的生存竞争。这个观点给了达尔文关键启发:在生存竞争中,拥有有利特征的个体更容易存活并繁殖,而不利特征的个体则被淘汰。经过数代累积,物种就会发生改变。

1839年,达尔文出版了《贝格尔号航行动物学》,详细描述了他在旅途中收集的各种动植物。1842年,他又发表了《珊瑚礁的结构与分布》,在其中提出了珊瑚礁和环礁的形成理论。他认为,环礁是由于岛屿逐渐沉降,而珊瑚虫不断向上生长形成的。

达尔文的环球航行不仅开阔了他的视野,更重要的是提供了大量第一手观察资料。正是这些亲身经历的积累,让他的理论建立在坚实的事实基础上,而不是纯粹的思辨。

但达尔文最重要的工作——那个将震撼世界的理论——仍在酝酿之中。他并不急于发表,而是继续收集证据,完善论证,等待时机成熟。

物种起源与自然选择理论

理论的核心

1859年,十九世纪最重要的科学事件发生了——《物种起源》出版。这本书的完整标题是《论借助自然选择(即在生存斗争中保存优良品种)的物种起源》。达尔文在书中系统阐述了自然选择理论,其核心可以概括为几个要点:

-

大多数物种产生的后代数量远超过能够存活的数量。一对麻雀每年可能孵化十几只雏鸟,但如果它们的所有后代都存活并繁殖,不出几十年,麻雀的数量就会多到无法想象。事实上,麻雀的数量基本稳定,这说明大部分后代无法存活到成年。

-

生存资源(食物、水、栖息地等)是有限的,这导致个体之间必然产生竞争。在一片森林里,阳光、土壤养分和水分都有限,树木之间要竞争这些资源;在草原上,食草动物要竞争青草,食肉动物要竞争猎物。

-

同一物种的个体之间存在差异。有的兔子跑得快,有的跑得慢;有的植物耐旱,有的不耐旱。这些差异是随机产生的。

-

那些具有有利特征的个体更容易在竞争中生存下来,并将这些特征遗传给后代。跑得快的兔子更容易逃脱狐狸的追捕,它们生存下来并繁殖的机会更大;耐旱的植物在干旱年份更容易存活。

经过许多代的累积,有利特征在种群中的比例越来越高,不利特征逐渐被淘汰。长此以往,物种的特征就会发生显著改变,甚至可能分化成不同的新物种。

用数字看自然选择

让我们用一个简化的模型来理解自然选择的过程。假设在一个草原上生活着两种颜色的田鼠:浅色和深色。浅色田鼠在浅色土壤上更难被鹰发现,生存率较高;深色田鼠则比较显眼,容易被捕食。

这个图表展示了在30代时间里,两个种群数量的变化趋势。拥有有利特征(浅色)的种群数量快速增长,而处于劣势(深色)的种群逐渐萎缩。这就是自然选择在起作用。

人类干预下的选择

为了让读者更好地理解自然选择,达尔文大量引用了人工选择的例子。数千年来,中国农民通过选择性育种,将野生稻培育成了产量高、口感好的水稻品种;将野生的芥菜培育出了大白菜、油菜、芥蓝等不同蔬菜。这些都是人为选择的结果。

自然选择与人工选择的原理相同,只不过做出“选择”的不是人,而是环境。适应环境的个体被“选中”继续生存,不适应的被“淘汰”。

人类的由来

《物种起源》出版三年后,达尔文发表了更具争议性的《人类的由来》。在这本书中,他明确提出人类也是从类似猿类的祖先进化而来的。这个观点在当时引发了轩然大波。

达尔文还指出,人类的“心智生活”并非独一无二。记忆、想象力、好奇心等心理特征,在不同程度上也存在于低等动物身上。现代对黑猩猩和语言学习的实验证明,达尔文的这个看法极有远见。黑猩猩能够学习手语,能够使用工具,甚至能够理解简单的符号概念。

自然选择理论的革命性在于,它用一个简单的机制——变异、遗传和选择——解释了生物世界的复杂性和多样性,而且完全不需要借助超自然的力量。

进化论引发的社会风暴

性选择理论

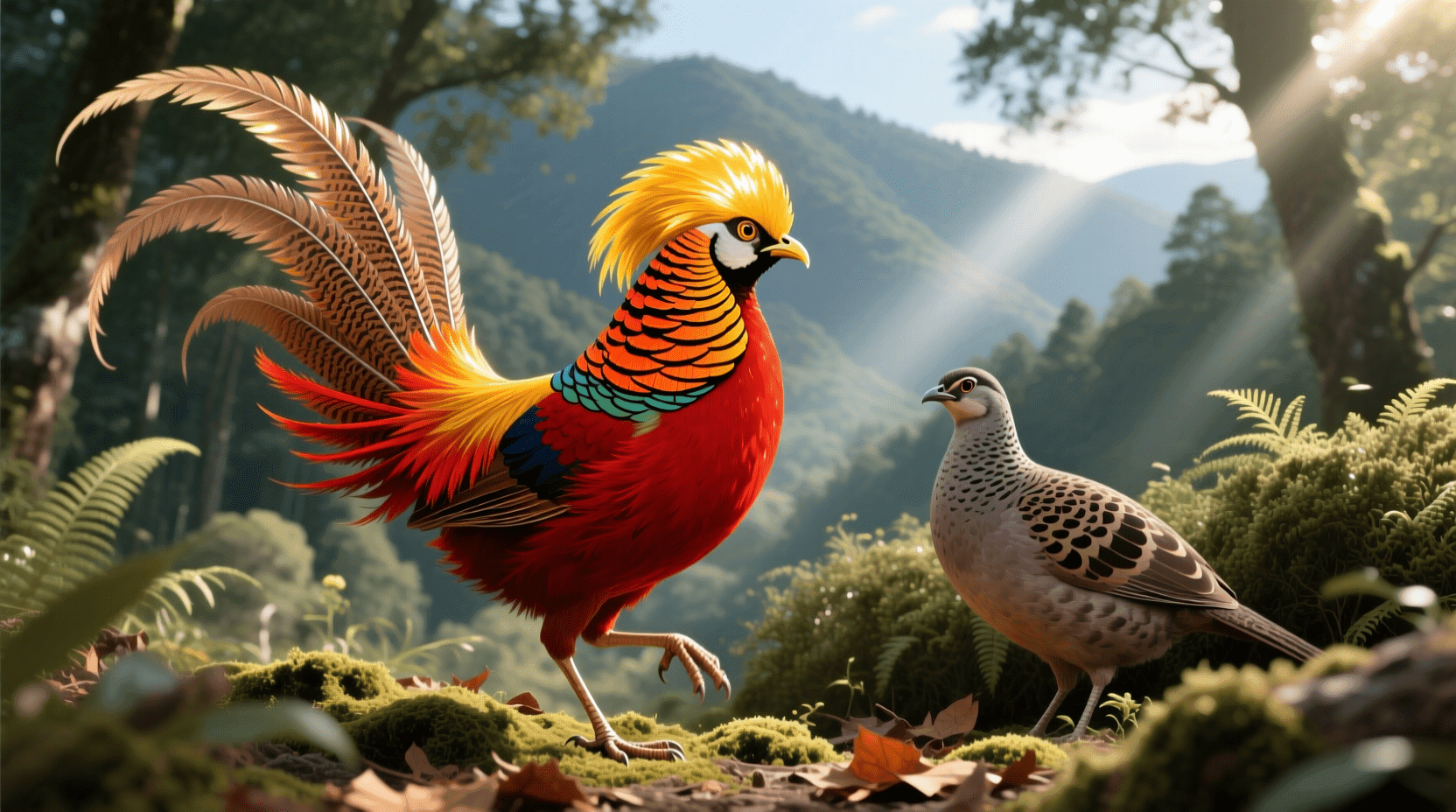

在《物种起源》出版几年后,达尔文推出了《动物与植物在家养下的变异》,进一步阐述了第一本书第一部分的内容。随后,他又发表了《人类的由来及性选择》,在其中提出了一个重要的补充理论:性选择。

达尔文认识到,有些生物特征无法用普通的自然选择来解释。比如雄孔雀绚丽的尾羽,既沉重又显眼,反而增加了被捕食者发现的风险。这些特征为什么还会被保留下来呢?

答案在于性选择。雄性个体之间不仅要与其他物种竞争生存资源,还要互相竞争交配机会。拥有更鲜艳羽毛、更响亮鸣叫、更强壮身躯的雄性,更容易赢得雌性的青睐,从而有更多机会繁衍后代。虽然这些特征可能降低生存几率,但只要能大幅提高繁殖成功率,就会被保留下来。

在中国,红腹锦鸡的雄鸟拥有金黄色的头冠和鲜红的腹部羽毛,在求偶时还会展开颈部的橙色羽毛进行炫耀;而雌鸟则是朴素的褐色,便于在孵蛋时隐蔽。这种雌雄差异正是性选择作用的结果。

如达尔文所说:“这种选择形式不是依赖于与其他生物或外部环境的生存斗争,而是依赖于同一性别(通常是雄性)个体之间争夺异性的斗争。结果不是失败者的死亡,而是很少或没有后代。因此,性选择不如自然选择那么严酷。”

拉马克式的残留

在晚年,达尔文还撰写了两卷本的《动物和植物在家养下的变异》,其中包含了他对生物调查的详细描述。这部著作最重要的方面是增加了一些对进化理论的新见解,甚至暗示了一种原始的遗传观念。

有趣的是,达尔文在书中提到,父母可以在环境因素(如某个肢体的不常使用、气候、食物供应等)的影响下,将特征直接传递给后代。这实际上是拉马克“用进废退”思想的翻版,今天已经被遗传学证明是错误的。不过,这也说明即使是伟大的科学家,其思想中也可能包含错误的成分。

宗教界的反弹

达尔文理论引发的争议远远超出了科学范畴。如何调和达尔文主义与《创世记》的记载?这成为许多人心中的困扰。更让正统信徒不安的是,达尔文的理论直接暗示宇宙并非由神明掌控,而是盲目随机的产物。没有确定的保障,没有固定的天国真理,甚至连道德准则也不是永恒不变的。

德国神学家大卫·施特劳斯和法国思想家欧内斯特·勒南都对《圣经》的历史准确性提出质疑,指出其中的种种矛盾。但对正统信仰者来说,达尔文主义是最大的威胁。

社会达尔文主义的滥用

达尔文理论的社会影响更加深远。一种名为“社会达尔文主义”的思潮出现了,它将达尔文原理应用于社会和道德领域。社会达尔文主义者宣称,那些“真实”的道德准则是帮助人类或社会生存的准则,而不是因为某个神灵从天上宣告它们为真。

更危险的是,有些社会达尔文主义者声称,白人种族通过西方文明的“成功”证明了其优越性。虽然赫伯特·斯宾塞等主要倡导者从未支持这种极端的种族主义应用,但他确实在达尔文影响下将进化概念普遍化,认为宇宙中的一切都是进化的产物。

达尔文的生物进化理论是建立在科学观察和逻辑推理基础上的,但社会达尔文主义将其曲解并应用于社会领域,为殖民主义和种族主义提供伪科学依据,造成了极其恶劣的影响。科学理论与其社会滥用必须严格区分。

支持者与反对者的较量

赫胥黎

在进化论引发的论战中,托马斯·亨利·赫胥黎扮演了关键角色。这位被称为“达尔文斗犬”的人物,为进化论辩护的热情甚至超过了达尔文本人。

赫胥黎1825年出生,童年时期就展现出惊人的求知欲,疯狂地阅读各种书籍。他在伦敦大学获得学士学位后,又完成了医学学位。1845年,他加入英国海军担任军医,被分配到胜利号军舰上。不到一年,他因与舰上其他人发生冲突,转调到响尾蛇号。这次调动反而成为幸运,因为响尾蛇号将前往澳大利亚,那里丰富的生物资源为他提供了绝佳的研究机会。

在澳大利亚之行中,赫胥黎收集了大量生物学数据。1854年,他出版了《海洋水螅》,由著名的伦敦皇家学会资助出版。

思想的转变

起初,赫胥黎并不接受进化论,他也不认为拉马克主义是可行的替代方案,更无法接受圣经的观点。这种哲学僵局在1852年被打破,当时他结识了哲学家赫伯特·斯宾塞。斯宾塞是进化论的坚定支持者,在与他的多次讨论后,赫胥黎逐渐转向达尔文主义。最终,他成为了进化论如此狂热的倡导者,以至于本质上成了达尔文的宣传员。当《物种起源》在1859年出版时,赫胥黎的名字与达尔文的名字永远联系在了一起。

牛津大辩论

1860年,关于达尔文主义的争论达到了高潮。在英国科学促进会的一次会议上,赫胥黎与牛津主教威尔伯福斯进行了一场激烈的辩论。威尔伯福斯是一位数学教授出身的主教,他首先发难,讽刺地问赫胥黎,他是通过祖父还是祖母那边与猿类有关联。

虽然赫胥黎没有公开宣称自己是无神论者,但他的回答却令全场震惊。他说,他宁愿有一只猿猴作为祖先,也不愿有主教这样的人作为祖先,因为猿猴至少不会“滥用智慧来嘲笑严肃的问题”。这句话赢得了在场观众长时间的热烈掌声,暗示着圣经原教旨主义的影响力正在减弱。

赫胥黎还说过:“没有证据表明神学家们所说的那种神明存在。”他宣称基督教是“异教和犹太教中一些最好和最坏元素的混合物,由西方人的内在性格塑造而成”。正是赫胥黎创造了“不可知论”这个词,用它来表达他对周围盲目教条的厌恶。

华莱士

阿尔弗雷德·罗素·华莱士无疑应该被视为进化论的共同创立者。他生于1823年,在1913年去世前度过了漫长而充实的一生。除了进化论,他还投入大量精力研究全球动物物种的分布。

十四岁时,华莱士和他的哥哥威廉开始学习测量技术,这在当时是一个常见的职业。然而,他的测量工作很快将他引向了天文学和植物学。到十九世纪中叶,他已经成为托马斯·马尔萨斯的信徒,受到马尔萨斯《人口论》的深刻影响,这进一步加深了他对生物学问题的痴迷。

1848年4月,华莱士对生物学知识的渴望几乎达到了无法满足的地步。他和弟弟赫伯特离开英国,前往南美洲探索当地的动植物。不幸的是,在返回英国的途中,他的船着火了。虽然他幸存下来,但几乎失去了所有收集的标本和自己的日记。

不屈不挠的华莱士凭借记忆,撰写了《亚马逊河游记》和《亚马逊河的棕榈树》。四十六岁时,他结婚并开始在伦敦进行进一步的生物学探索,最终形成了他关于进化的观点。1870年,他出版了《对自然选择理论的贡献》。

独立的发现

1858年发生了一件震惊科学界的事件。林奈学会的秘书宣读了阿尔弗雷德·华莱士和达尔文之间交换的几封信件,以及达尔文一篇未发表的论文。在所有这些文稿中,作者都详细描述了进化论,并投入了相当篇幅讨论自然选择的概念。这些信件和其他证据清楚地表明,华莱士是独立于达尔文提出了进化论的主要思想。

华莱士最著名的著作,可能是1876年完成的《动物地理分布》。在这本书中,他将地球划分为六个陆地区域,每个区域都有其独特的生命形式。"古北区"包括亚洲大部分地区和几乎整个欧洲,栖息着驯鹿、猪、鹰、鸽子、狗、老鼠、牛、猫、其他种类的鹿、牛和熊等动物。“新北区”包括北美洲,居住着狐狸、熊和麋鹿等大型动物。“埃塞俄比亚区”是大猩猩、狮子、老虎、长颈鹿和犀牛的天然栖息地。"东方区"包括中国和东南亚,其自然居民有大象、飞狐和猩猩。在澳大利亚和新西兰,他推断居住着大量的有袋动物。最后,在"新热带"区,主要由南美洲组成,居住着树懒、貘、猴子、蝙蝠和其他动物。

华莱士还专门写了一本书讨论达尔文,书名就叫《达尔文主义》。

反对者的声音

并非所有科学家都支持达尔文。美国生物学家路易斯·阿加西斯猛烈抨击进化论,称其荒谬且不可能。相反,他提议恢复古老的神学观念,即上帝分别创造了所有物种(讽刺的是,他自己的研究发现实际上支持了进化论)。

在中国,关于进化论的接受过程也经历了曲折。清末时期,严复翻译了赫胥黎的《天演论》,将进化思想引入中国。但在翻译中,严复加入了“物竞天择,适者生存”的表述,这种表述后来被错误地应用于社会领域。二十世纪初,进化论在中国知识界引发了关于传统与现代、东方与西方的广泛讨论。

科学理论的确立从来不是一帆风顺的。达尔文进化论之所以最终被广泛接受,不仅因为它有坚实的证据支持,更因为有赫胥黎、华莱士等杰出科学家的不懈努力,在公开辩论中据理力争,用理性战胜偏见。

进化思想的遗产

回顾十九世纪,这是生物学发展史上最激动人心的时期之一。科学的社会组织持续扩张,皇家学会和史密森学会在这一世纪迅速成长。可以说,科学在贝尔纳、维岑豪森和海克尔的工作中,首次真正开始最终放弃生机论,开始接受机械论。

古生物学随着理查德·欧文对远古化石爬行动物的研究而继续崛起,他还制定了同源和类比的学说。随之而来的是另一个古老观念的破坏,即灾变论原则。当查尔斯·莱尔有力地论证化石记录显示物种在数千年间逐渐变化时,灾变论被推翻了。

核心概念的确立

达尔文和华莱士的工作确立了进化论的核心地位。自然选择和性选择的机制,虽然在细节上不断被修正和完善,但基本原理至今仍是生物学的基石。同源与类比的概念,成为理解物种关系的关键工具。胚胎学的发现,特别是所有脊椎动物胚胎在早期发育阶段的相似性,为进化论提供了有力支持。

现代生物学的基础

十九世纪生物学家的工作,为二十世纪的遗传学革命铺平了道路。虽然达尔文不知道基因和DNA的存在,但他提出的变异和遗传是进化的基础这一观点,后来被孟德尔的遗传定律和现代分子生物学完全证实。

今天,进化论与遗传学、分子生物学、古生物学、生态学等学科相结合,形成了"现代综合进化论"。我们不仅理解了自然选择的机制,还知道了变异产生的分子基础、基因如何传递、物种如何分化。

中国生物学的发展

二十世纪以来,中国生物学取得了长足进步。从袁隆平培育出的杂交水稻解决了数亿人的温饱问题,到屠呦呦发现青蒿素拯救了无数疟疾患者的生命,再到最近的基因编辑技术研究,中国科学家在生物学各个领域都做出了世界级的贡献。

2020年,中国科学家成功绘制了猕猴大脑的完整神经连接图谱;2021年,中国团队在《自然》杂志发表了关于水稻起源和驯化的研究成果。这些成就都建立在达尔文等先驱奠定的基础之上。

科学家贡献一览

让我们用一个表格总结这个时代主要科学家的贡献:

未完成的旅程

尽管十九世纪的生物学家取得了辉煌成就,但许多问题在当时仍未解决。遗传的机制是什么?细胞如何分裂?基因在哪里?这些问题要等到二十世纪才能得到答案。

但正是达尔文和他同时代人的工作,为后续研究指明了方向。他们不仅留下了具体的科学发现,更重要的是留下了一种思维方式:通过细致观察、大胆假设、严格验证来认识自然界。这种科学精神,才是他们最宝贵的遗产。

达尔文时代的生物学革命,不仅改变了我们对生命的理解,更从根本上改变了人类看待自身在自然界中位置的方式。我们不再是被单独创造的特殊存在,而是生命之树上的一个枝条,与地球上所有生物共享着共同的祖先。

今天,当我们在博物馆里看到恐龙化石,在动物园里观察大猩猩,或者在显微镜下观察细胞分裂时,我们都在以某种方式延续着达尔文时代开启的探索之旅。这场革命还在继续,每一代科学家都在为理解生命的奥秘添砖加瓦。