生物学的重要进展

在十八世纪末到十九世纪初,人类社会正处于科技和思想大变革的时期,生物学也迎来了前所未有的飞跃。这一阶段被视为现代生物学的起点。启蒙运动带来了怀疑与探究的精神,使学者们更加关心自然界的本质。与此同时,随着地理大发现和科学仪器的不断改良,人们对于世界的认知边界被极大拓展。在这一潮流中,科学家们开始注意到:地球表面不仅存在着丰富的现生生物,其岩石和土壤深处还埋藏着大量形态各异、年代久远的生物遗骸。这些遗迹所蕴含的信息彻底动摇了旧有的关于生命起源与地球历史的观念。

学者们发现,这些“化石”显示出某些现生生物的特征,但又有许多完全不同于世上任何已知物种的形态。这一现象引发了对生物多样性和生物演化的大量新思考。正是在这一时期,生物学从单纯的描述性学科逐步转向具有历史视角和进化视角的实证科学,人们开始用全新的眼光审视地球上的生命及其漫长的演变历程。

古生物学的诞生

化石研究的早期发展

在十七世纪之前,人们对于化石的认知存在诸多误解。一些人认为化石只是一样“怪石头”,另一些则将其视为天灾或者某种宗教意义的迹象。到十八世纪,学者如布丰(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon)和托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)逐渐认识到这些遗物其实是消亡的远古生物留下的证据,但他们对化石的年代和意义仍缺乏系统化认识。

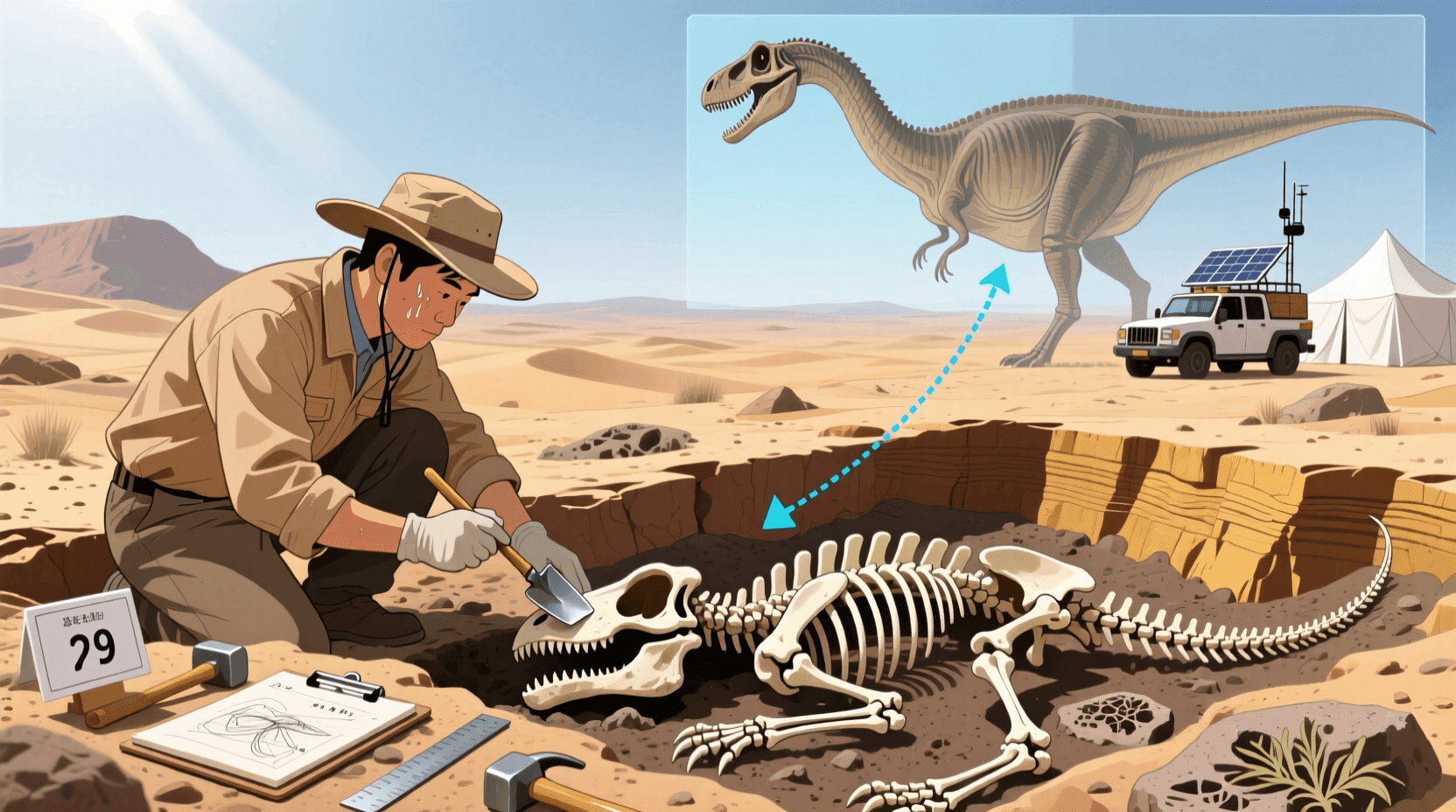

随着地质学和生物学的进一步发展,研究者们意识到,地壳中蕴藏着丰富的动植物化石——这些化石不仅是生命历史的直接记录,也为理解生物演化提供了宝贵线索。十九世纪,欧洲各地相继发现了许多奇特的化石,引发了学者们对于生命历史的热烈讨论。新兴的地质学家与生物学家密切合作,试图梳理地层顺序、辨识生命更迭,古生物学由此正式诞生。

在中国,化石发现与研究具有悠久传统。早在上古时期,中国各地农夫和药材商在山间采集到被称为“龙骨”的化石,用于入药或当作吉祥物。直到近现代,科学家们认识到这些龙骨其实是古代动物的遗骸,进而系统化开展古生物学研究。尤其进入二十世纪,随着考古学和现代科学理念的引入,像云南禄丰、四川自贡、辽宁朝阳等地区陆续发现了世界级的古生物化石群,为揭示地球生命的奥秘作出了中国贡献。澄江生物群、热河生物群等发现,不仅引起国际关注,也极大丰富了全球古生物学的理论体系。

化石不仅仅是远古生物遗骸的“样本”,更被誉为凝固在岩石中的“生命编年史”或“石头书”。每一块化石的研究,都帮助科学家揭开了地球深邃历史的一角:它们不仅告诉我们生命形态如何变化,更让我们认知到灭绝、适应、进化等生命基本规律。通过化石,我们可以跨越时空,了解亿万年以前的风云变幻和物种兴衰。

恐龙化石的发现

法国伟大的自然学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)在古生物学的奠基过程中功不可没。他是第一批将解剖学与化石研究结合的人物,被誉为“比较解剖学之父”和“灾变论之父”。居维叶在研究史前爬行动物的过程中,采用严密的解剖学对比方法,建立了物种灭绝和生命演化的科学基础。

在法国大革命席卷欧洲之际,一块看似鳄鱼头骨的化石于荷兰被发现后,被送交巴黎,求解其真面目。居维叶经过一系列细致比较,否定了它是鳄鱼的猜想,指出它属于一种完全灭绝的巨大爬行动物,与现代巨蜥类关系更近。这不但证明了“物种灭绝”的存在,也揭开了灭绝动物世界的神秘面纱。

1780年,荷兰采石场的又一发现——大型化石头骨经鉴定后被命名为“沧龙”(Mosasaurus)。居维叶用科学的方法测定沧龙长达15米,是当时最大型的已知爬行动物。这一发现轰动欧洲科学界,因为它首次系统性地展现了某些古生物并非现存生物的祖先,而是已经消失的独特分支。直到1795年,居维叶的研究才将沧龙确认为一种彻底灭绝的古海栖巨兽,这推动了科学界对物种灭绝和地球生物多样性的重新认识。

中国关于恐龙化石的发现也极富传奇色彩。1938年,著名古生物学家杨钟健在云南禄丰县发现了完整的“禄丰龙”骨骼化石。通过艰苦细致的整理和研究,他在1941年发表了世界第一篇中国恐龙的正式科学描述,这不仅为中国古生物学奠定了基础,还使中国迅速崛起为世界恐龙化石研究的重要阵地。四川自贡、辽宁朝阳等地的马门溪龙、热河生物群等发现,更以体型巨大、保存完好、种类繁多而震惊世界。例如马门溪龙脖颈修长、体长可达35米,是现今所知世界上最大、脖子最长的恐龙之一。这些发现不仅极大丰富了全球对恐龙多样性及其生态系统的理解,也为科学家揭示恐龙的起源、演化及灭绝之谜提供了关键证据。

1799年,西伯利亚冰层下又有惊人的大发现。在那儿,地质考察队掘出了一只保存极为完整的猛犸象。这一发现佐证了冰河时期大型动物曾普遍分布北亚的论断。类似的化石在全球多地被发现,为冰期气候与生物迁移的研究提供了直接证据。与此同时,居维叶还揭示了此前被误认为“神物”——比如某些被当作大洪水遗迹的巨大骨骼——实际上则归属于已灭绝的巨型蝾螈或其它史前生物。这些结论为“物种会消亡”这一理念的确立创造了条件。

到了十九世纪中叶,德国博物学家赫尔曼·冯·迈尔(Hermann von Meyer)在巴伐利亚采石场发现了世界上第一块带羽毛的化石。紧接着,科学家在德国索伦霍芬发现了被命名为“始祖鸟”(Archaeopteryx)的近乎完整化石标本。始祖鸟作为爬行动物和鸟类之间的过渡物种,证明了演化连续性的实际存在。始祖鸟化石的出现,为达尔文的进化论观点提供了坚实证据,也被誉为“达尔文最完美的化石”。

居维叶与比较解剖学

类型理论的提出

居维叶不仅在古生物学领域建树卓著,还开创了“比较解剖学”这一重要研究分支。他提出的“类型理论”(Theory of Types),将动物界划分为四个基本类型:脊椎动物、软体动物、节肢动物与辐射对称动物。他强调,这四大类群在解剖构造和生理结构上存在根本性差异,具有不可通约性。因此,仅靠个别器官的相似,不能简单地将所有动物纳入一个进化序列中。

类型理论不仅为后来的动物学、系统发生学和进化生物学种下了种子,也影响了胚胎学和解剖学的发展方向。居维叶通过比较胚胎发育过程,观察和分析不同动物在发育早期阶段的异同,有力推动了现代进化学说的理论基础。虽然居维叶个人在生前偏向于“物种不变论”,但他的研究成果却为进化论的证实和完善提供了大量实证依据,使生物学成为真正意义上的历史科学。

此外,居维叶对灭绝现象的重视具有划时代意义。在他的推动下,科学界开始认真面对“地球上的生物并非一成不变”这一事实,进而展开了对物种起源、分化和消亡的多元探索。

灾变论与均变论的争论

在对于地球历史的解释上,居维叶坚决倡导“灾变论”(Catastrophism)。他认为,地球在漫长历史中多次经历了巨大的自然灾害(如洪水、火山爆发、冰期等),每一次灾难都导致了大量原有物种的灭绝,而后地球又迎来新一轮的生物繁荣。灾变论强调,物种的灭绝常常是突如其来的、迅猛的环境剧变造成,而新物种则在灾变之后出现,以填补空出来的生存空间。

灾变论与均变论的争论成为十九世纪自然科学界的热点。灾变论主张物种和生态系统的剧变由短期灾难引发;而均变论(Uniformitarianism)则强调地球的演变是渐进的、积累性的,反映长期缓慢变化的结果。这场争论不仅涉及生物演化,也扩展到地质地貌的形成机制等广泛领域。

均变论最早由苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton)提出,由查尔斯·莱尔(Charles Lyell)在其名著《地质学原理》中发扬光大。均变论否定大规模突发灾难对地球历史的主导作用,强调一切地质变化都来源于持续微小作用的长期积累。达尔文便受到了莱尔均变论思想的影响,将其应用到生物进化理论之中,认为物种的改变不需要灾难性事件,而是在难以想象的时间尺度里悄然发生的。

对这两种观点的争论在十九世纪持续了几十年。灾变论凭借大量化石层的突然更替现象建立起理论根据,而均变论则凭借坚实的地质学观测证据和逻辑推理得到推广。事实上,现代地球科学认为,地球历史上既有大规模短时灾难性事件,也有更为缓慢持续的演变过程,两者共同塑造了今天的生态格局。

有趣的是,二十世纪后期,天体撞击、大规模火山喷发等新证据的发现,再次引发了科学家对灾变论的重新评价。例如,美国华盛顿大学的彼得·沃德(Peter Ward)教授通过对菊石等古代软体动物化石的研究,起初认为这些动物属渐进灭绝,但后期数据和证据表明它们可能在一次全球性灾害中突然灭绝。这表明,在地球生命历史上,灾难事件确实可以在某些关键节点扮演决定性角色,与均变和缓慢改变共同构成了演化的动力来源。

地层学与化石分类

化石的时间价值

英国土木工程师威廉·史密斯(William Smith)在地质学领域做出了里程碑式的贡献,被誉为“英国地层学之父”,但他的名字却远没有达尔文那样广为人知。1769年出生于牛津郡的一个贫苦家庭,史密斯童年经历坎坷,未能接受系统的正规教育。成年后,他成为了一名土地测量员,这份职业让他有机会观察不同地区地层的变化,并由此对地壳结构产生了浓厚兴趣,开启了他毕生的地层研究之路。

在长期的野外考察与工程实践中,史密斯细致地记录了各地的岩层和其中包含的化石。他最重要的发现之一,是不同的沉积地层中,总是可以发现特定类型的化石,而这些化石在更广阔的地理区域内也能作为辨认地层年龄的标志物。与当时的主流观点不同,史密斯不仅用化石鉴定古生物,还首次提出:通过化石组合可以辨别地层的先后顺序,并据此重建地质历史。这一观点成为“地层对比”与“化石年代学”的理论基础。

化石不仅是古生物的“遗迹”,更像一枚枚自然时钟,为我们揭示地层的年代顺序,是解开地球历史谜团的关键线索。

史密斯的最杰出成果之一是1815年绘制的《英格兰、威尔士和部分苏格兰的地质图》,这是全球第一幅大型地质图谱,对工业革命中煤矿、水利和铁路等工程具有不可估量的现实意义。后来科学家把与岩层同步出现、分布广泛而存续时间短的化石称为“标准化石”或“领航化石”,它们成为全球地层划分和对比的通用工具,例如菊石、三叶虫、古鱼类等广泛应用于不同时代地层的识别。

在中国,地质学家们也在地层学和化石研究领域取得了丰硕成果。20世纪初,中国科学家在云南澄江发现的寒武纪“澄江动物群”,不仅记录了寒武纪大爆发的重要生物类型,还帮助学者将这些地层追溯到距今约5.2亿年前。辽宁朝阳热河生物群的发现,则揭示了1.2亿年前白垩纪早期的生态系统,许多含羽毛恐龙和早期鸟类化石极大丰富了对生物进化历程的理解。此外,贵州关岭的三叠纪海相脊椎动物群等大型化石群,也为完善全球地层与生物年代对比提供了极为宝贵的资料。这些发现对全球生物演化图谱的还原与验证具有深远意义。

化石和地层学的发展,不仅帮助科学界重建了地球生命演化的时间轴,也为石油、煤炭等资源的勘探和开发奠定了理论基础。如今的现代地质学,已经将生物、地层、化学和物理等方法融合起来,通过放射性同位素定年、分子化石分析等手段,进一步提升了地层划分和地质历史重建的准确性。

海洋生物学的兴起

深海探索与新世界的发现

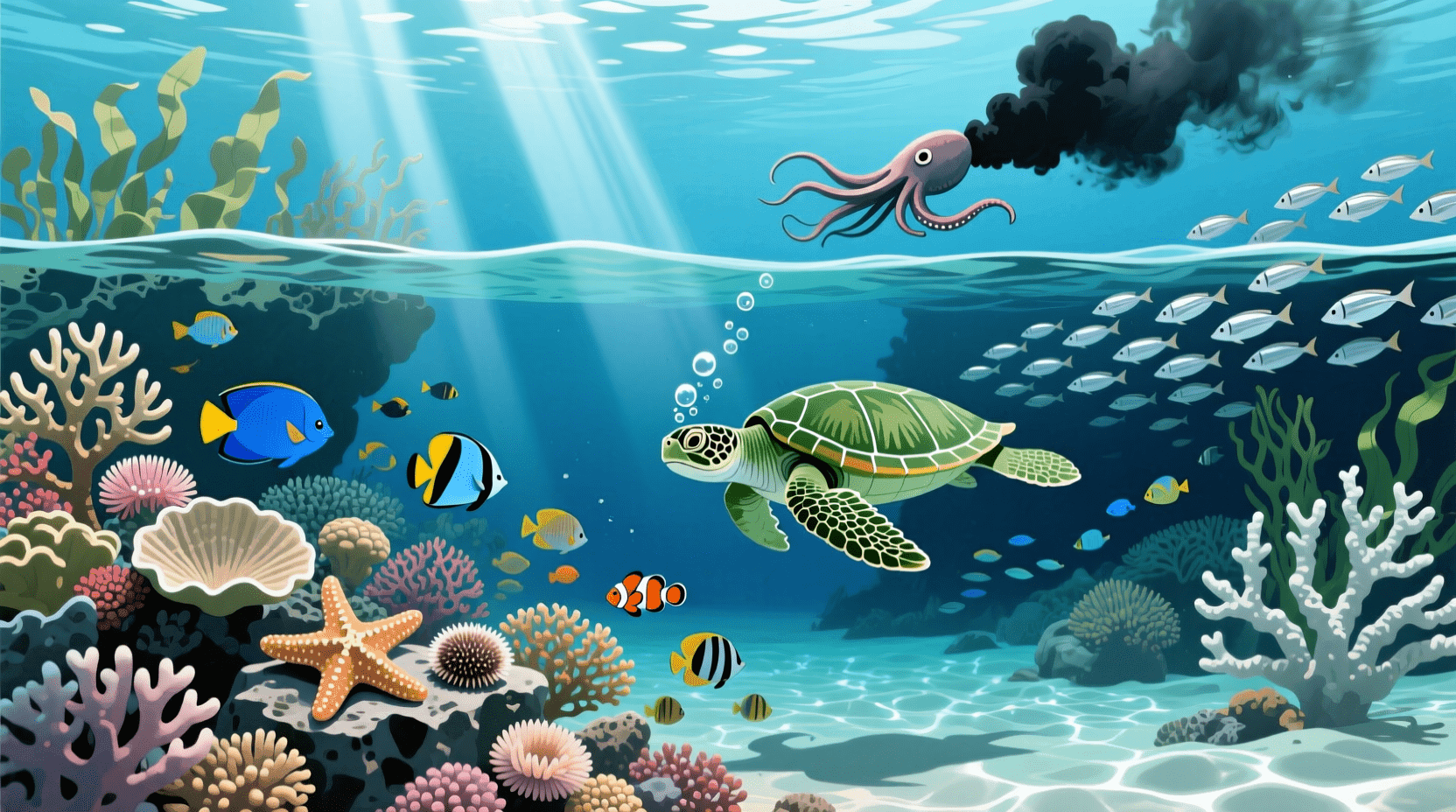

十九世纪初,科学家开始反思:我们是不是已经认知了地球上所有的生命?尤其是神秘的海洋深处,是否隐藏着全新的生物世界?这一疑问开启了近代海洋生物学的序章。1815年,英国生物学家爱德华·福布斯(Edward Forbes)通过对地中海等地的多次海洋考察,首次系统揭示了深海中丰富的生物多样性。福布斯提出了“深海无生命带”假说,认为极深海域生命稀少或不存在,尽管后来这一观点被推翻,但他的探索为后来的研究铺平了道路。

到了十九世纪中叶,英国和欧洲大陆的科学家进一步致力于深海生物探查。苏格兰动物学家查尔斯·威维尔爵士(Sir Charles Wyville Thomson)带领团队使用新式采样装置,从更深的海底采集生物样本。1872年至1876年,史无前例的“挑战者号(HMS Challenger)”环球考察拉开帷幕。由威维尔·汤姆森等人主持,这次考察航程达12.5万公里,跨越大西洋、太平洋和印度洋,成为世界海洋学乃至近代生物学史上的里程碑。科学家们共采集到4717种新物种、测量上千个海洋深度断面,并首次构建出全球的海底轮廓和海洋成分数据。这次“挑战者号远征”不仅证明了生命可以在极深的海底存活,还推动了全球海洋生态学、地球科学和进化生物学的快速发展。

海洋生物学的兴起拓展了人类对生命边界的想象。在此后的一百多年里,科学家发现了深海热液喷口、冷泉等极端环境中依然存在形式各异的极端微生物、巨型管虫和盲眼虾类,彻底颠覆了“阳光为生命唯一源泉”的传统观点。这些发现显示,地球上的生命在极端环境下也能顽强生存,为地外生命探索提供了全新思路。

中国在海洋生物研究方面同样取得了令人瞩目的成就。近年来,“蛟龙号”载人深潜器多次挺进马里亚纳海沟七千到一万米的深海,拍摄和采集到大量未知生物,如透明的海参、奇特的深海甲壳类和巨型多毛类动物。"奋斗者号"更是在2020年成功到达10909米深度,刷新了中国载人深潜纪录,并在深渊极端环境下发现了新物种及生命活动痕迹。这些成果不但证明了深海生命的多样性,也为生命科学、环境保护和生物资源开发提供了珍贵基础资料。

总体来看,地层学和化石学让我们能够追溯过去的生命历史和地球变化,海洋生物学的兴起则拓展了我们对未知世界和生命极限的探索。二者共同揭示出地球生命的丰富性和适应性,丰富了人类对于“我们从哪里来”的根本追问。

植物与昆虫的关系

授粉机制的发现

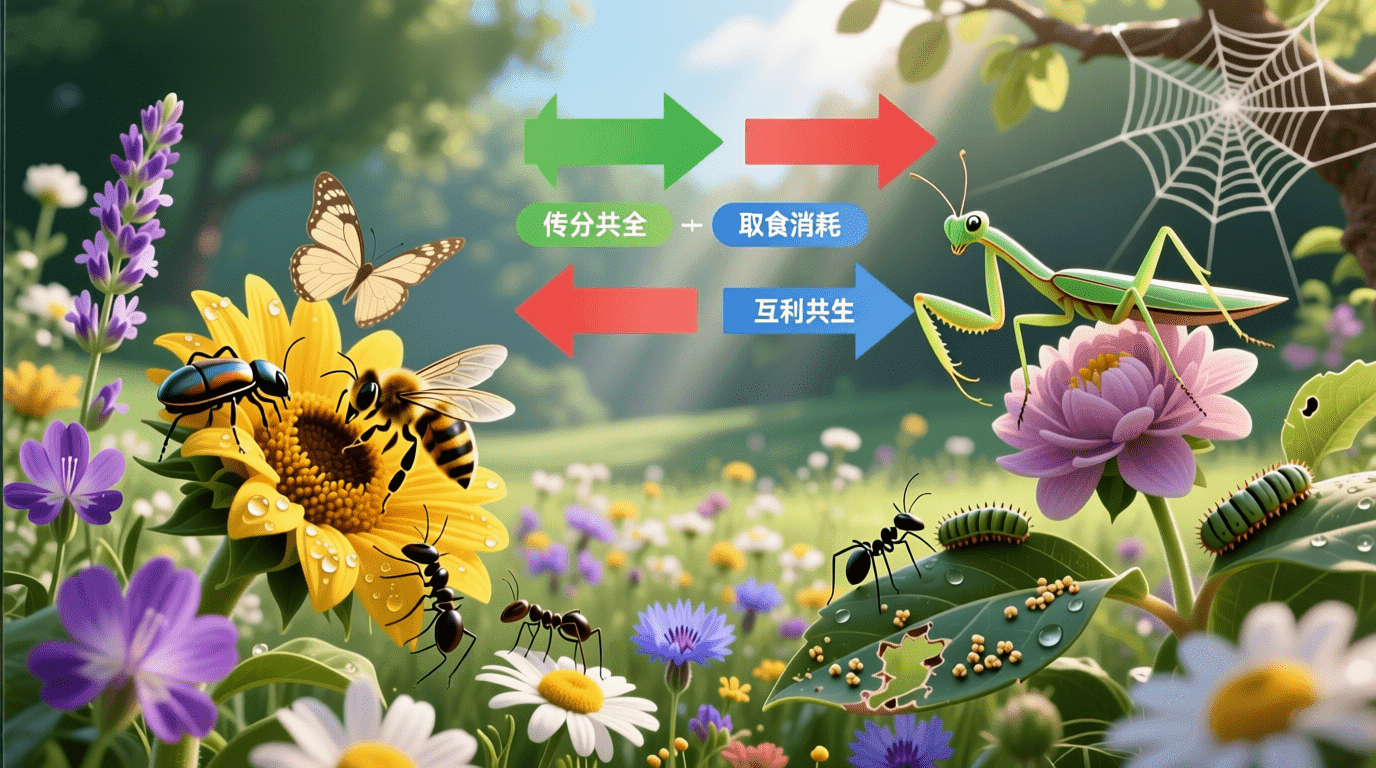

植物与昆虫之间的关系,被称为“协同进化”(co-evolution)的经典案例之一。早在18世纪末,德国生物学家克里斯蒂安·施普伦格尔(Christian Sprengel)便继承并发展了克尔罗伊特的工作,从整体上推进了人们对花卉结构和授粉作用的理解。施普伦格尔1750年出生于勃兰登堡的一个虔诚家庭,其父长期担任教区牧师。在成长过程中,他对自然世界充满兴趣,尽管最初的学习主要集中于语言、神学和哲学领域,最终却成为柏林一所学校的校长。

施普伦格尔个性鲜明,但性格复杂,工作中常与同事产生隔阂,据说教学效果也不尽如人意。最终,他于1794年提前退休,享受全额养老金,之后独自生活,至1816年于柏林去世。或许正是他天性敏感而内向,使他能够长时间沉浸于科学研究之中。他的大部分研究完成在家中,内容涵盖了大量植物开花现象的观察记录和众多植物的解剖学描述。他敏锐地观察到花的独特结构与授粉方式间的关系,并提出了突破时代的见解:昆虫和风力传播花粉不仅仅是偶然行为,而是大多数被子植物实现有性繁殖的关键。

施普伦格尔在其著作《自然界在花的结构和授精中的奥秘》中深刻地写道:

1789年夏天,我检查了几种鸢尾花,发现这些花只能通过昆虫授粉。然后我寻找其他表现出相同特征的花。我的研究使我确信,许多分泌花蜜的花,也许全部这类花,都是通过昆虫授粉的。

这些发现为植物生态学和生物多样性研究提供了坚实基础。尽管施普伦格尔当时的理论并未被学界立刻接受,甚至一度被嘲笑,但事实证明,昆虫在植物授粉机制中的作用远比人们想象的更为重要。他细致地揭示出花粉授粉不仅是植物繁殖的策略,更是影响生态系统稳定性和多样性的关键环节。后来的科学家进一步发现,许多花的结构演化与特定传粉者(如蜜蜂、蝴蝶、甲虫等)高度匹配,这种细致的适应性演化极大丰富了植物和昆虫的多样性。

在中国,关于植物授粉机制的本土研究同样丰富多彩。例如茶花主要依赖蜜蜂和野蜂授粉,而杨树、桑树等则采用风力传播花粉。油菜花田中的蜜蜂活动对粮食安全、作物优化具有不可替代的作用。近年来,国内外的大量实验证据也显示,有昆虫参与的油菜田产量可比缺乏昆虫授粉的高出20-40%,甚至更多。在农田生态系统中,人工引入蜜蜂、熊蜂等授粉昆虫也成为增产的重要手段。

在高原、热带雨林、干旱草原等中国特有的生态环境中,出现了大量与地域昆虫合作授粉的植物类型。例如在云南西双版纳,许多热带兰科植物与蚂蚁、蜂类、蝴蝶等协作,促进了局部生物多样性的维持。此外,中国近年还加大了对野生传粉昆虫多样性的调查保护工作,以应对全球范围内传粉昆虫种群下降的不利趋势。

昆虫在植物繁殖中扮演着至关重要的角色。通过在花朵间飞行,它们帮助植物完成授粉,使植物能够结出果实和种子。这种互利共生的关系在自然界中非常普遍。大量经济作物和野生植物的生存、果实和种子产生,皆离不开传粉者的帮助——没有了蜜蜂和蝴蝶,人类的粮食体系乃至生态圈将受到极大威胁。

科学界还发现,不同授粉方式下,花的结构和色彩有着截然不同的进化趋势。例如昆虫授粉的花常拥有鲜艳颜色、香气和丰富的花蜜,以吸引传粉昆虫;而风媒花则多呈现简单的结构、无香味和大量轻质花粉。随着分子生物学及遗传学手段的发展,学者们开始深入揭示控制花粉识别、管道生长、花器官分化等的关键基因,为作物改良和生态保护提供新的理论依据。

昆虫分类学的进展

昆虫是地球上种类最多、分布最广、生存历史最悠久的动物类群之一。自1734年雷内·德·雷奥米尔做出重要发现以来,昆虫学领域曾一度进展缓慢。然而,到了18世纪末,1775年动物学家约翰·法布里修斯(Johann Christian Fabricius)发表了《系统昆虫学》,带来了昆虫分类领域的新突破。法布里修斯1745年出生于丹麦,为医生之子。他先后在哥本哈根大学与乌普萨拉大学深造,期间结识了自然分类学巨擘林奈,两人建立了深厚友谊。

法布里修斯将林奈二名法应用于昆虫学,并在分类实践中体会到,仅凭翅膀结构作为主要分类依据还不足以阐明昆虫间复杂多样的亲缘关系。于是,他开创性地将昆虫口器结构作为主要特征进行系统分类,提出同一目昆虫的嘴型结构具有显著同源性,而这比翅膀形态更适于刻画核心的种间差异。这一理念,不仅推动了后续昆虫学向功能形态学和演化方向发展,也为动物学说明“器官适应性”和多样性演化提供了丰富范例。

中国是世界公认的昆虫大国,昆虫种类超过10万种,且仍不断有新物种被发现。早在公元前数千年,中国就有蚕桑栽培、蜂蜜采集等昆虫利用活动,是全球昆虫学最早的发源地之一,如《齐民要术》《天工开物》等古籍均有记载。近代以来,中国学者在昆虫系统分类、生态适应、害虫防控等领域做出了诸多原创性贡献。例如,20世纪以来对松毛虫、稻飞虱、蝗虫、红火蚁等害虫的系统研究,对于提升粮食安全具有重大意义,相关方法和成果也受到世界广泛认可。中国昆虫学家还致力于领航昆虫(如蜜蜂、瓢虫)保护,推动了农业的可持续化发展。

在生态学视角下,昆虫不仅是生物多样性的核心组成,还在维持食物网、能量流动、物质循环、群落演替等过程中,担当着枢纽角色。以下表格简要总结了主要昆虫类群、分类依据、代表物种及其生态作用:

值得一提的是,昆虫研究的进步,也促进了人类文明的发展。蜜蜂的养殖推动了农业文明的兴盛,桑蚕业带动了丝绸之路的繁荣。现代昆虫学不仅服务于农林业、畜牧业和环境保护,还在医药、食品、生态修复等领域发挥着越来越大的作用。通过分子手段与生态手段结合,科学家们能够更精确地追踪物种演化历史,培育抗病、高产的农业昆虫资源,以适应全球变化和人类需求。

种群理论的萌芽

马尔萨斯的人口论与生物学

人类社会对于生物种群的管理和对人口膨胀的忧虑由来已久。1798年,英国学者托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)出版了划时代著作。这位1766年生于英格兰上层家庭的社会学家,早年在剑桥大学深造,本拟担任牧师,但其知识兴趣逐渐转向人口与经济。在“启蒙时代”哲学的影响下,马尔萨斯关注社会资源分配和人口增长带来的政治与伦理挑战。他的父亲曾与卢梭等法国启蒙思想家有过交往,这为他日后的社会哲思奠定了人文底蕴。

马尔萨斯的《人口论及其对社会未来改善的影响》初版以匿名形式刊行,足见其观点的大胆和激进。他主张,人口的增长速度遵循几何级数,而人类赖以生存的资源增长则不过是算术级数。如果任其发展,人口将不可避免地超过食物生产能力。正如他所言,只有饥荒、战争、疾病等“自然制约”能够强制平衡人口与资源——而这正是社会苦难的根源。到了20世纪,这一理论一度成为控制人口、推动“零人口增长”运动的思想基础,并影响至今。

马尔萨斯的理论对达尔文产生了深刻影响。达尔文意识到,自然界中生物的繁殖能力远超环境的承载能力,因此必然会发生生存竞争,只有适应环境的个体才能存活和繁殖。

在生物学领域,马尔萨斯理论的精髓触及了“适者生存”的思想内核。环境资源有限,个体或种群间不可避免地发生生存竞争,最终导致拥有优势性状的个体遗传下去,被自然选择保留下来。这正是达尔文发展物竞天择、自然选择理论的思想源泉,不仅解释了人类社会现象,更揭示了亿万年生命进化的基本动力机制。从达尔文到现代生态学、遗传学、种群生物学,马尔萨斯思想都被不断吸收和发展。

在中国,近现代的种群动态研究和自然资源可持续利用方面同样硕果累累。例如,大熊猫保护是生物多样性恢复的经典范例。由于过度开发、生境破碎和繁殖率低,大熊猫一度数量濒临崩溃,但通过建立大熊猫自然保护区、人工繁育与野化放归等一系列综合措施,自上世纪80年代约1000只增长到近年来超过1800只。大熊猫的不同时期种群变动也为群落生态学、遗传多样性保护提供了宝贵数据。

另一典型实例是东亚飞蝗的种群控制。中国历史上,蝗灾频发,极大威胁了农业经济和社会稳定。现代科学研究通过解析蝗虫的种群动态、分布与气候、降雨和植被变化的关系,发展了生物防治和物理监控等多种措施,有效减轻了蝗灾带来的经济损失。这些工作不仅在农业生产层面产生立竿见影的效益,也推动了生态系统管理、预警及灾害缓解方法的创新。

更宽广来说,整个生物界都受到种群理论的影响。无论是野生动物保护、入侵物种控制,还是城市与农田生态管理,科学家始终在评估出生率、死亡率、迁徙率与环境承载力之间的动态平衡。随着现代技术的发展,大数据、遥感和建模手段被广泛应用于种群监测与决策,为保护生物多样性与实现生态安全提供了坚实的科学基础。

总结

综观这一时期,生物学的发展进入了前所未有的活跃阶段。古生物学的兴起和大量史前动物化石的发现(如沧龙、猛犸象、三叶虫等),极大激发了科学界对于生命起源和演化历程的探索热情。灾变论与均变论这两种世界观不断碰撞,推动进化论思想的深入发展,这一争论长期影响着自然科学的理论基础。

地质学在此期间也以表亲身份陪伴古生物学一同成长。岩层与化石的对比方法逐步完善,使人类初步绘制出地球历史的“大时间轴”。海洋生物学则因“挑战者号”等一系列探索活动兴起,揭示了人类从未想象过的深海丰富生命,也为进化生物学、地球科学带来新视角。

植物授粉机制和昆虫分类学的进步,则让人们意识到陆地生态系统的复杂性和脆弱的相互依赖。花与传粉者的协作不仅决定了植物与昆虫种群的延续,也与人类粮食安全、生态健康息息相关。与此同时,马尔萨斯的人口理论尽管发端于社会学,却对生物学产生了不可估量的推动作用。竞生存、适者生存、资源有限,这些概念融合在达尔文进化论及后续生态学理论体系中,成为生物学革命的内在动力。

这些领域的研究并非孤立存在。化石学、地质学、形态学与分类学不断融合,种群生态学与数量生物学互为补充。正是这些跨学科的综合方法,让我们得以透视生命的本质——不仅看到生物的表面形态和行为,更理解其背后隐蔽的演化机制与生态联系。这一综合性和系统性研究的方法论,至今仍然是现代生物学不断前进和突破的重要基石。

最后,这一时代还埋下了诸多现代生物学的种子:包括对进化论更深远的反思,对多样性、保护与可持续性的关注,对全球资源困境的科学警醒。这些早期积累,为20世纪遗传学、分子生物学、生态学的飞跃埋下伏笔。我们如今所认知的、生机勃勃的生物世界,其基础正是由这一时期积淀的智慧、实践与科学理性共同奠定的。