十九世纪生物学的重要突破

十九世纪是生物学发展史上极为关键的时期。这一百年不仅目睹了达尔文进化论的诞生,更是在进化理论前后,欧洲以及世界各地的科学家在化学、生理学、胚胎学、细胞学、微生物学等众多领域实现了一系列突破。从理论的升华到实验手段的创新,生物学逐步转型为一门现代科学,这些发现彻底颠覆了人们对生命的传统看法,为之后遗传学、分子生物学等学科的出现奠定了坚实的基础。

化学知识为生物学开辟新路

1834年,法国化学家杜马(Jean-Baptiste Dumas)提出了著名的“替代定律”,即一些元素(例如氯、溴、氟)在一定条件下能够取代有机化合物中的氢原子。这个最初让人以为只是化学反应小技巧的发现,却极大地丰富了有机化学的知识宝库,并为后世揭示生命物质的本质提供了理论依据。杜马、沃勒、李比希等一批化学家通过一系列实验展示了有机物可以在实验室合成,这挑战了“生命物质来源于生命”的传统活力论。

想象一下十九世纪的化学实验室,好似现代高科技工厂的缩影。塑料等合成材料如今可以在化工厂批量制造,而那时科学家们开始用类似的方法人工合成有机物,例如尿素的人工合成首次证明了“无机物能变为有机物”。这些研究极大促进了对蛋白质、脂类、核酸等生物大分子的结构与功能的认识。更为重要的是,事实证明,尽管有机化合物中的某些原子可以被其他原子替换,其物理和化学性质仍可保持相对稳定。这一观察为理解遗传信息的化学本质、核酸的结构递进埋下伏笔,为倚赖于原子更迭的分子生物学提供了理论和实验土壤。

生物化学的诞生

李比希开创新领域

德国科学家尤斯图斯·冯·李比希(Justus von Liebig)可谓十九世纪化学生命学转型的核心人物。他1840年出版的《有机化学在农业和生理学中的应用》不仅奠定了生物化学的学科基础,更深刻影响了农业、医学等诸多领域的发展。李比希出身商人家庭,儿时在父亲化学材料商店帮忙的经历点燃了他对化学的兴趣,他也是极少数在少年时期就能进入大学研究实验的天才。

李比希最大的贡献之一在于揭示了生物圈中的碳氮循环。他用精确的实验手段证明,植物通过空气吸收二氧化碳以获取碳元素,依赖土壤中硝酸盐和氨化物获取氮元素;动物通过进食植物获得碳氮所需,这一切循环贯穿农田、动物、有机肥之间。这样的发现,不仅解决了过去一直困扰农业生产的“肥力来源之谜”,更首次用量化手段揭示了生命物质循环的科学本质。

中国农民几千年来凭经验使用粪肥、绿肥以提高土地产出。举例来说,在华北平原小麦种植中,秋播前农民有意识地施加腐熟有机肥。这一传统智慧直到李比希的理论出现后才被科学解释清楚:粪肥富含氨和硝酸盐,正是庄稼生长所必需的氮源。今天,经过工业合成(如哈柏—博施法)的尿素、氨肥等氮肥,已经成为中国农业生产中不可或缺的部分,其原理都能追溯到李比希开启的生物化学时代。

不仅如此,李比希还提出了“最小因子定律”,指出影响植物生长的不是营养元素的总量,而是最缺乏的那个元素——这就是著名的“木桶理论”。这成为现代农业施肥、生态环境科学的核心理论之一,对20世纪绿色革命产生了深远影响。

以上表格以“流转环节-氮素含量”形式,展示了氮元素在自然界中的流动、转换与循环。大气中虽然含有极大量的氮气(约78%),但其分子形态难以直接被植物利用。只有通过土壤微生物作用(如硝化、反硝化)或人工施肥,才能将氮转化为植物可吸收的形式。作物吸收后形成植物蛋白,随即进入动物体内,再通过畜粪还田,形成一个闭合的物质循环。正是这个循环,维持了农田的生产力,并对碳氮平衡和环境保护有着深远影响。

神经生理学的开创性发现

赫尔姆霍兹测量神经传导速度

赫尔曼·冯·赫尔姆霍兹(Hermann von Helmholtz)是十九世纪少有的科学全才,他不仅在物理学(能量守恒、热力学、光学)领域作出卓越贡献,也是生理学变革的重要推动者。他出生于教育世家,最初受训为医生,后成长为两家大学的医学与物理学教授。赫尔姆霍兹广泛涉猎,善于将数学、物理工具引入生物学实验,成为生理实验室科学的奠基人。

1852年,赫尔姆霍兹通过自制装置精确测定青蛙神经纤维中神经冲动的传播速度,得出神经信号传导速度约为每秒30米(远低于电流的速度)。此前很多学者认为思维、感觉的产生属于“瞬时”或神秘的灵魂活动,赫尔姆霍兹用实验证明这些过程本质上也是客观、可度量的自然现象。

如果用现代中国高铁的信号系统作比:当火车司机踩下制动,电信号需启动各车厢刹车系统。虽然电流极快,但设备响应和传输需要耗费时间——神经系统亦然。当我们手指触碰热水杯,皮肤感觉被神经末梢感知,信号传至大脑(约0.01秒),再下达“缩手”命令回到手肌(又需0.01秒),因此往往“感觉到痛”与“手收回来”间隔如此短暂却真实存在。这为理解反射、条件反射等神经活动打下重要实验基础,也直接推动了临床神经疾病的科学诊断。

上图展示了神经信号以恒定线性速度在神经纤维上传播的实验数据。神经冲动的物理本质是一种由钠钾离子交替流动引发的“动作电位”,赫尔姆霍兹的测量首次证明这一生命现象具有精确可控的物理属性,标志着生理学正式跨入实验量化时代。他的成果为后来的神经元结构发现、神经突触学说和近现代神经科学的发展打下基础。

赫尔姆霍兹研究听觉机制

1856年,赫尔姆霍兹提出了具有划时代意义的“共振理论”解释人耳听觉。他发现内耳耳蜗中的基底膜本身形变,能像钢琴调音器那样对不同频率的声波产生共鸣,从而将复杂的声音分解为各个频率的成分。1863年,他进一步提出耳蜗实现音高判断,就是依靠“共振器”原理。

这一理论可以用中国古乐器编钟的工作原理类比:曾侯乙编钟每一件钟的尺寸不同,对应不同音高。敲击某钟时,只有那个特定频率的声波振动最大。人耳耳蜗中的细胞也“分工明确”:高频声音刺激靠近入口的毛细胞,低频则刺激最远端的毛细胞,实现频率的空间分布编码。这一成果推动了现代听力设备、人工耳蜗原理的发明,也对乐理学、音乐心理学产生重要影响。

穆勒建立神经生理学框架

约翰内斯·穆勒(Johannes Müller)是赫尔姆霍兹的恩师,被广泛誉为十九世纪生理学的“总教头”。1801年出生于科布伦茨,青年时即展现出超凡的学术能力,毕业后在柏林大学成名。他系统梳理了动物神经、感官及各类生理过程,被认为是“现代实验生理学”的开创者。

穆勒1840年出版的《生理学手册》系统总结了当时所有已知的人体和动物生理知识。更为深刻的是,穆勒提出“特定神经能量学说”:每一条感觉神经纤维不论受到何种方式的刺激,仅能产生特定的感觉反应,例如视神经只产生视觉、听神经只产生听觉。这个主张在当时挑战了传统的“任一神经信号可引发不同感觉”的观念。

该理论的现实例证是:无论你按压眼球,还是眼前进光,最终你只会产生视觉的闪光感,而不会觉得有压力。穆勒用现代信息传输做了形象比喻——就像中国移动通信网络的语音、短信、流量分属不同频道,即使本质上都是电信号,每种信道仅承载固有的信息类型。这个理论直接启发了后世关于感官专一性、信号传递路径专一性的深入研究,为后来神经网络结构、感觉通路、认知科学的建立提供了重要理论支点。

穆勒门下诞生了以赫尔姆霍兹、杜·布瓦-雷蒙德等为代表的一批科学巨擘,他们推动了神经生理学的飞速发展,开启了通过实验和定量方法研究神经系统的新纪元。

胚胎学的重大突破

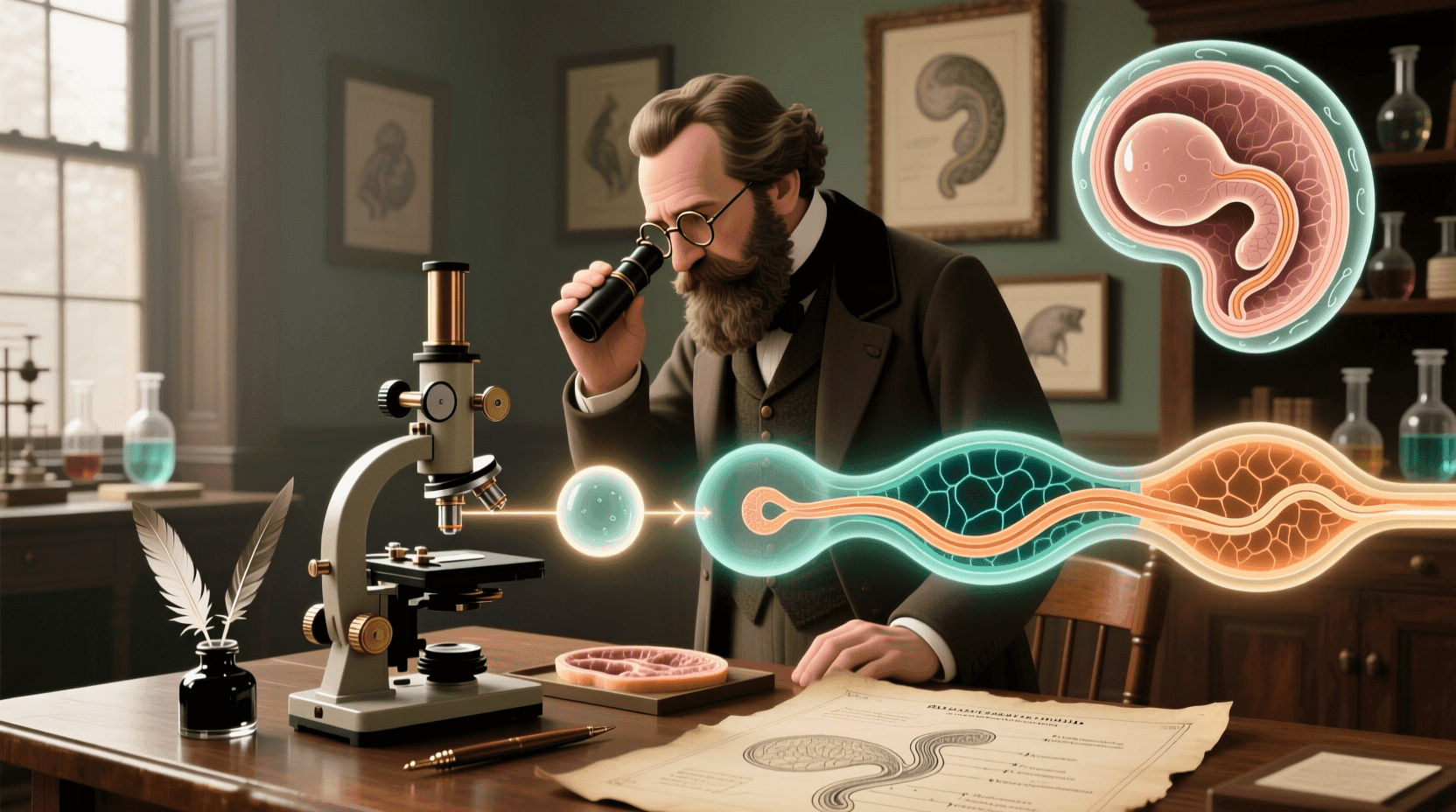

冯·贝尔发现哺乳动物卵细胞

卡尔·恩斯特·冯·贝尔1792年出生在今天的爱沙尼亚,他是德国贵族后裔。这个身份在他后来的学术生涯中提供了很大帮助。冯·贝尔最初在雷瓦尔上学,1810年开始在多尔帕特大学学习医学。他在自传中提到,自己其实更想学习生物学,但在那个年代,进入科学研究领域的唯一途径就是先学医。

1827年,冯·贝尔做出了他最重要的发现:所有哺乳动物都起源于储存在雌性卵巢中的卵细胞。这个发现看似简单,但在当时却是革命性的。在此之前,人们对生命起源有各种猜测,但没有人能够确切指出哺乳动物的生命从哪里开始。

我们可以用建筑施工来理解冯·贝尔的发现。中国的摩天大楼,比如上海中心大厦,在建造前需要先打地基。这个地基虽然深埋地下看不见,但却是整栋建筑的起点。卵细胞就像生命大厦的地基,虽然极其微小(人类卵细胞直径约0.1毫米),但它包含了构建整个生命体所需的全部基础信息。

胚层理论的建立

冯·贝尔还提出了“胚层理论”。他发现受精卵在发育过程中会形成几层不同的组织,每一层最终会发育成不同的器官系统。冯·贝尔最初认为有四层,后来被雷马克修正为三层。

这个理论可以用建筑物的结构来类比。北京的四合院建筑分为地基、墙体和屋顶三个基本层次。地基负责承重和稳定,墙体提供空间和保护,屋顶则遮风挡雨。胚胎发育也有类似的分层结构:

这种分层发育模式是所有脊椎动物共有的特征。无论是鱼类、鸟类还是人类,胚胎发育都遵循这个基本规律。

雷马克完善细胞分裂理论

罗伯特·雷马克1815年出生在波森的一个犹太家庭。他师从穆勒学习生物学,尽管才华横溢,但由于宗教背景,他大半生都只能以普通医生的身份谋生。

1841年,雷马克通过研究青蛙卵的发育过程,证实了一个重要原理:所有细胞都来自已存在的细胞的分裂。这推翻了当时一些科学家认为的细胞可以“自发产生”的观点。他观察到卵细胞本身就是一个细胞,它通过不断分裂形成新的“子细胞”。

这个过程就像中国春节时人们包饺子。一个大面团(卵细胞)被分成两个小面团(第一次分裂),然后每个小面团又分成两个更小的面团(第二次分裂),如此持续进行。每次分裂都从细胞核开始,然后整个细胞一分为二。雷马克通过仔细观察青蛙卵和鸟卵的发育,记录下了这个过程的每个阶段。

他还引入了两个专业术语来描述不同的卵裂方式。“全裂”指卵细胞完全分裂成两个相等的部分,青蛙卵就是这种类型。“偏裂”则指卵细胞只部分分裂,产生两个大小不等的部分,鸟类的卵属于这种类型。

这张图展示了胚胎早期发育阶段细胞数量的指数增长。从单个受精卵开始,经过一周的连续分裂,细胞数量可以达到上百个。这种倍增模式是所有多细胞生物发育的基础。

细胞学的进展

高尔基推动细胞学研究

卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)于1844年出生在意大利北部的科尔泰诺,他自幼便对自然科学有着浓厚兴趣。年少时他深受意大利人文和科学氛围熏陶,之后在帕多瓦大学获得医学学位,并在1875年成为该校的组织学教授。高尔基不仅是一位勤奋的医生,更是一位痴迷于显微镜下世界的科学家,他的毕生精力几乎都投入到了对细胞奥秘的探索之中。

十九世纪下半叶,显微技术刚刚腾飞,但细胞内部的结构大多依旧模糊。高尔基最大的贡献之一,是在染色技术上的改进。他发现,将组织样本用硝酸银溶液特殊处理后,能使神经元等复杂细胞的结构在显微镜下异常清晰。这种方法被称为“高尔基染色法”。它极大地推动了细胞学和神经科学的进步,被誉为“细胞染色领域的革命”。

可以说,高尔基的创新,如同给世界绘制了一幅高清的细胞“山水画”。正如中国水墨画用墨使轮廓分明,显微镜下的银染让无数细胞细节跃然眼前。在此之前,神经细胞就像笼罩在迷雾中的森林;高尔基的染色法让科学家首次看清了神经元的形态和分布,为后续神经科学的发展提供了至关重要的基础工具。

1883年,高尔基通过观察兔脑,意外发现了神经细胞之间存在微小的“间隙”——后来称为“突触”。他从结构层面证明,神经纤维并不是“无限连通的电缆”,而是由许多单独的神经元通过突触彼此连接。这个发现对人类理解大脑运作方式具有划时代意义。举例来说,正如中国高铁列车每节车厢都是独立单位,但通过精密的车钩实现动力和通讯的传递,神经元之间虽然是独立个体,但依赖突触进行信号传导。突触原理的揭示,为神经电信号传输和后续的神经元功能分化理论奠定了基础,也促成了后来巴甫洛夫等在神经生理学上的突破。

1898年,高尔基在进一步应用银染法时,揭示出细胞质中一种独特的膜状囊泡复合体。此结构后被命名为“高尔基体”(Golgi apparatus)。高尔基体的细胞内作用相当于快递物流分拣中心。例如中国的顺丰、京东这样的快递企业,每天成千上万的包裹都会被高效地分拣、加工、再分送至各自的目的地。高尔基体则负责对细胞制造出来的蛋白质进行加工、完整折叠和标记,并准确地“打包发货”,将不同类型的分子运输到细胞的不同区域或者分泌至细胞外部。这一认知不仅推动了细胞结构学,还让人们开始理解细胞内物质运输、分泌、以及疾病(如肿瘤、遗传病)发生的根本原理。

随着显微镜技术的革新,研究者对细胞的探索日益深入。最初的显微镜只能让人们模糊看到细胞的轮廓,到1830年已可清晰观察细胞核等较大结构。十九世纪末,油浸物镜的应用将分辨率提升到前所未有的高度。到了二十世纪三十年代,电子显微镜问世,让细胞器的亚微观结构也能一览无遗。这种技术进步,为现代细胞学和分子生物学的诞生提供了不可或缺的物质基础。

高尔基的研究兴趣还延伸至医学领域。他在研究疟疾的过程中,首先观察到疟疾寄生虫在血液中的周期性变化,并区分出间歇性疟疾与恶性疟疾之间的本质区别。间歇性疟疾主要影响血液循环,恶性疟疾则常常威胁到脑等重要器官,致死率极高。高尔基发现,严重程度与血中寄生虫的数量密切相关,这一发现极大地促进了寄生虫学和热带医学的发展。凭借着在神经学、细胞学和医学上的杰出贡献,高尔基于1906年获得诺贝尔生理学或医学奖,与西班牙科学家拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)共同分享奖项。这也是首次有两名神经科学家获得诺贝尔奖,标志着细胞学和神经生物学成为国际科学的前沿热点。

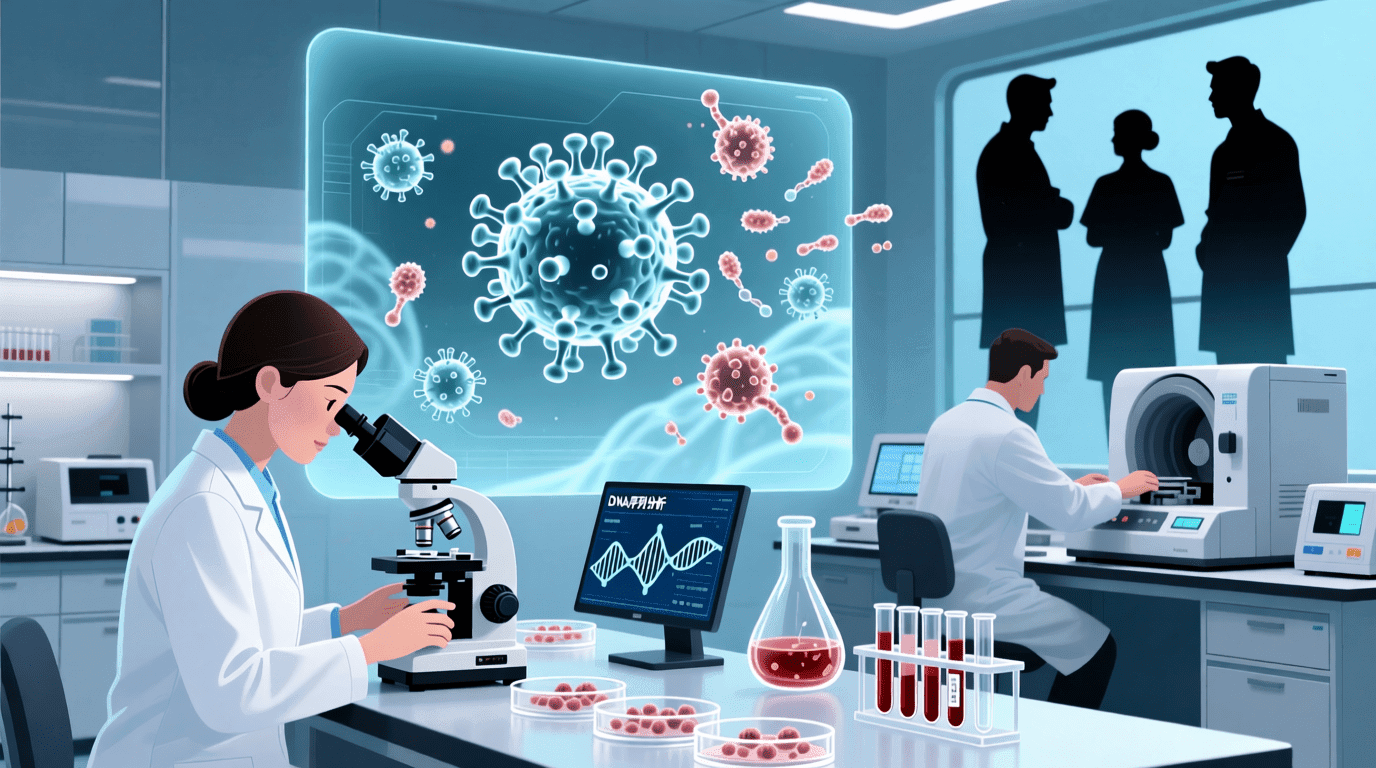

疾病研究的突破

埃尔利希的“魔术子弹”理念

保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)1854年出生于上西里西亚的施特雷伦一个犹太家庭。家境并不富裕,但他从小就表现出对化学的浓厚兴趣。受到叔叔、化学家卡尔·魏斯考普夫的影响,埃尔利希在波兰和德国辗转求学。1878年他在莱比锡获得医学学位,随后长期从事实验室研究。埃尔利希的科学观念深受十九世纪化学思维的影响,他坚信所有生命现象都可用分子和物质变化加以解释。

早期血液学研究主要依赖于显微镜直观观察,由于细胞形态相似,很难区分不同血细胞。埃尔利希率先将新兴的“苯胺染料”技术引入血液细胞染色实验。他不停尝试不同化合物,终于找到了亚甲蓝等高效染色剂。通过不同染料的选择性亲和性,他将血液中白细胞分成数种亚型,并首次精确描述了各种细胞核形状、颗粒特性及其在血液中的比例。

埃尔利希不满足于形态学的发现,更将染色剂的特异性作用引申为药物选择性作用的可能。他大胆假设:既然组织细胞对某些染料有特异吸附,那么药物也可能只作用于疾病相关细胞或致病菌,而对正常组织几乎无影响。基于这一设想,埃尔利希提出了开创性的“魔术子弹”(Magic Bullet)理念。科学家究竟能否像用靶向弹精准打击敌方目标一样,用药物选择性杀伤病原微生物?这一思想在当时具有深远影响。

正如现代中国军事技术中的精确制导导弹,能够在茫茫战场上锁定一个特定目标并精准打击,极大地减少误伤,埃尔利希设想的理想药物,应当只锁定致病“靶标”——这是现代靶向药物原理的雏形。这一理念彻底改变了人类对疾病治疗的设想,为后续抗生素、抗肿瘤药物等众多突破性药物的研发开辟了道路。

埃尔利希正是运用这些细致的细胞识别和图谱绘制方法,系统建立了白细胞亚型分类体系,为现代血液病学和免疫学奠定了坚实基础。此表所列,是他通过染色法建立的白细胞分类标准,每种白细胞都与人体免疫防御和疾病相关联。

凭着这种跨学科的创新精神,埃尔利希并未止步于理论,而是亲自投入药物研发。他和日本科学家秦佐八郎合作,历经六百多次实验,最终推出第606号化合物——“萨尔瓦散”(Salvarsan,阿托凡汞,商品名“特效606”)。这是人类第一种化学合成的抗菌药物,可有效治疗曾经让无数人生不如死的梅毒。尽管青霉素日后成为更主流的抗菌药,但萨尔瓦散的诞生宣告了化学治疗、靶向用药新时代的来临。

埃尔利希的“魔术子弹”思想对当代医学产生了难以估量的影响。今天中国的药企如恒瑞、百济神州等,均在“靶向药物”研发上投入巨大,推出了治疗白血病、肺癌等多种疾病的新型分子。像吉非替尼一类的分子靶向药正沿着埃尔利希开辟的路线,不断革新着临床医学和药物工程。他也正因这一系列杰出成就,于1908年获得诺贝尔生理学或医学奖,与梅契尼科夫共同获奖。

这个时代的意义

十九世纪的生物学进展令人瞩目,贯穿基础理论创新和应用突破。从李比希揭示的氮循环化学反应,指导了今日中国乃至全球的农业施肥和粮食安全;赫尔姆霍兹、穆勒等人对神经生理的探究,为神经系统疾病的诊治提供了科学依据;冯·贝尔、雷马克开创的胚胎发育研究,让我们真正理解了每一个生命的起点。这些理论,直至今日依然影响着医学、农业、环境等各个层面。

高尔基在细胞学、神经科学、医学上的革命性贡献,为后续的分子生物学、遗传学以及现代生物信息学的兴起开拓了疆土,也让我们逐步揭开细胞内部错综复杂的有机世界。埃尔利希的“魔术子弹”理念,则引入了“精确靶向治疗”的新思路,催生了现今生物制药和精准医疗产业。这些观念和实践,不仅造福了无数患者,也推动了生命科学产业和科技创新,为社会带来巨大的经济与健康效益。

更为重要的是,这一时代的科学家们以极富创造性的跨界精神,将化学、物理、生理学、技术融合为一炉。有了化学分析,我们能解析物质的变化法则,有了物理实验,我们可以量化测量生理信号,有了工程与技术,我们得以将肉眼不可见的世界层层放大。这种交融创新的传统,已成为当今生命科学研究的主线——现代生物学早已离不开计算机科学、材料科学、人工智能和工程技术的支持。

可以说,十九世纪的生物学不仅带来了一次科学的“大爆炸”,更奠定了现代生命科学体系的方法论和思维模式。我们今天分析疾病机理、开发新药、设计合成生物系统,每一项进步都仍在续写这一历史长卷。那些推动科学进步的伟大人物,用他们的才智和坚持,不仅丰富了人类知识的宝库,更深刻地改变了我们的生活与世界。