生命科学认知范式的历史嬗变

人类生命认知的智慧之路

在浩瀚的历史长河中,人类对生命奥秘的探寻构成了最为引人入胜的智力冒险。这并非一条平坦的道路,而是充满了范式转换、观念冲突和思维革新的曲折征程。每当我们以为已经触及生命本质时,新的发现总是会颠覆既有的认知框架,推动我们向更深层的真理迈进。

生命科学的进步历程体现了人类思维从具象到抽象、从局部到整体、从静态到动态的认知升华,每一次思想飞跃都重塑了我们对存在本身的理解。

让我们通过可视化的方式来审视这一认知演进的宏观图景:

原始智慧中的生命洞察

生存驱动下的感性认知

在人类文明的晨曦中,对生命现象的理解源于最朴素而迫切的生存需求。远古先民必须在与自然的互动中积累生存智慧,这种基于经验的认知方式孕育了最初的生物学思维。无论是美索不达米亚平原上的农民观察作物生长周期,还是非洲草原上的猎人追踪动物迁徙规律,人类都在不自觉地构建着对生命规律的原始理解体系。

中华文明的医药传统尤其体现了这种感性认知的深度。从《神农本草经》到《黄帝内经》,古代中国学者不仅记录了大量的生物现象,更重要的是建立了一套以“天人合一”为核心的生命哲学。这种思维方式强调生命体与环境的动态平衡,认为健康与疾病、生与死都是自然界阴阳转换的表现。这种整体性观念虽然缺乏现代科学的精确性,但其系统性思维方式却为后世的科学发展提供了重要的哲学基础。

希腊理性主义的思辨传统

古希腊文明为人类认识生命现象带来了革命性的变化,即从纯粹的经验积累转向理性思辨。亚里士多德的贡献不仅在于他详细观察和描述了大量生物现象,更重要的是他将哲学思辨引入了生物学研究。他提出的“四因说”——质料因、形式因、动力因和目的因——为理解生命现象提供了多维度的分析框架。

亚里士多德对生物等级制度的阐述反映了早期系统思维的萌芽。他将自然界视为一个从简单到复杂、从低级到高级的连续统一体,这种“存在链”的观念虽然带有明显的等级色彩,但却蕴含着对生物复杂性和多样性的深刻洞察。更为重要的是,他强调生物结构与功能的统一性,认为每个器官的存在都有其特定的目的,这种功能主义思维至今仍深刻影响着现代生物学的发展。

古希腊理性主义最重要的贡献在于确立了从现象到本质、从个别到一般的认知方法,这种思维方式成为后世所有科学研究的基本范式。

神学统治下的认知困境与突破

信仰体系对自然认知的重构

中世纪欧洲呈现出一幅独特的知识图景——神学成为一切学问的最高准则,对自然现象的理解必须符合宗教教义的框架。这种转变对生命科学认知产生了深远而复杂的影响。创世论提供了一个看似完整的世界解释体系,认为所有生物都承载着神圣的设计意图,每一个物种都在宇宙秩序中占据着预定的位置。这种世界观虽然在一定程度上限制了自由探索,但也激发了对生物精妙结构的赞叹和研究。

阿奎那的经院哲学试图调和亚里士多德的理性主义与基督教信仰,这种努力产生了意想不到的后果。通过将亚里士多德的目的论与神学结合,中世纪学者实际上为后来的生物学研究保存了重要的理论资源。他们对生物适应性和功能完善性的强调,虽然是为了证明神的智慧,但客观上推动了对生物结构与功能关系的深入思考。

东方文明的持续探索

与欧洲的神学统治形成鲜明对比的是,中华文明在同一时期保持了相对独立的自然观察传统。宋明理学虽然也强调天理的至上性,但“格物致知”的思想却鼓励对自然现象进行细致的观察和思考。这种思维方式体现在沈括的《梦溪笔谈》中,他对植物地理分布、动物行为习性的观察达到了相当的科学水准。

更为重要的是,中国的本草学传统在这一时期达到了新的高度。从唐代的《新修本草》到明代李时珍的《本草纲目》,中国学者建立了世界上最为系统的药用植物分类体系。这种分类方法虽然以药用价值为主要标准,但也体现了对植物形态特征和生态习性的深入观察。李时珍不仅记录了药物的功效,更重要的是他对植物生长环境、形态变异的详细描述,体现了朴素但科学的比较研究方法。

自然神学的悖论与贡献

中世纪晚期兴起的自然神学运动呈现出一种有趣的悖论。一方面,它强化了神学对自然研究的主导地位,要求所有的自然现象都必须用来证明上帝的智慧和全能。另一方面,这种思潮却客观上推动了对自然界的系统性观察和研究。约翰·雷、威廉·佩利等自然神学家虽然以证明神的存在为目标,但他们对生物适应性的详细分析实际上为后来的进化生物学提供了重要的观察基础。

这种思维模式的影响是深远的。它培养了一种系统性观察自然的习惯,强调生物结构的精妙设计和功能的完美适应。虽然这些观察被用来支持设计论的观点,但其中包含的大量真实观察资料后来成为科学理论发展的重要素材。更为重要的是,这种对生物完美适应性的强调,实际上提出了一个重要的科学问题:生物的复杂结构和精妙功能是如何形成的?

中世纪的知识传统虽然受到宗教思想的深刻影响,但其对自然秩序和生物精妙性的强调,实际上为后来的科学革命准备了重要的问题意识和观察基础。

人文复兴中的科学觉醒

经验主义方法的确立

文艺复兴时期最深刻的变革在于认识方法的根本转变——从权威崇拜转向经验验证。这种转变在生命科学领域表现得尤为突出。安德烈亚斯·维萨里以其《人体构造七书》开创了现代解剖学的先河,但更重要的是他所体现的方法论革新:亲自动手、直接观察、质疑权威。维萨里勇于挑战古代医学权威盖伦的错误观点,这种勇气不仅来源于他的观察发现,更来源于对经验证据至上的坚信。

这种方法论的转变具有划时代的意义。它标志着人类认知从依赖古典文献转向依赖直接观察,从演绎推理转向归纳分析。达芬奇对人体和动物的解剖研究,不仅产生了精美的解剖图谱,更重要的是体现了艺术与科学的完美融合。他将解剖学研究与工程学思维相结合,试图理解生命结构的力学原理,这种跨学科的整合思维为后来的生物力学发展奠定了基础。

技术革新引发的认知革命

光学技术的突破性进展彻底改变了人类观察生命现象的能力。显微镜的发明不仅仅是观察工具的改进,而是认知边界的根本性拓展。安东尼·范·列文虎克通过自制显微镜观察到的“微动物”,揭示了一个全新的生命世界。这些发现的震撼性不仅在于发现了肉眼不可见的生命形式,更在于它颠覆了人们对生命尺度和复杂性的基本认知。

马尔比基对植物和动物微细结构的系统研究,建立了比较显微解剖学的基础。他对肺泡、肾小球、昆虫气管系统的观察,不仅发现了许多重要的解剖结构,更重要的是展示了功能与结构在微观层面的精妙对应关系。这种发现推动了功能形态学的发展,为后来的生理学研究奠定了重要基础。

让我们通过数据来审视这一技术革命对认知能力的提升:

艺术与科学的融合创新

文艺复兴时期的另一个重要特征是艺术与科学的深度融合。这种融合在生命科学研究中产生了独特的认知优势。达芬奇、杜勒等艺术家-科学家不仅追求观察的准确性,更追求表达的美学完美。这种美学追求促使他们发展了更为精确的观察方法和记录技术。

达芬奇的解剖研究体现了这种融合的深刻价值。他不满足于简单的结构描述,而是试图理解结构的力学原理和功能意义。他对心脏血流动力学的研究、对肌肉运动机制的分析,都体现了将工程学思维应用于生物学研究的创新尝试。这种跨学科的整合思维成为现代生物学研究的重要特征。

文艺复兴时期最重要的贡献不在于具体的发现,而在于建立了经验观察与理性分析相结合的科学方法,这种方法论革新为现代科学的兴起奠定了坚实基础。

理性时代的系统建构

自然界秩序的数学化表达

启蒙时代代表了人类理性思维的全面胜利,这种理性精神在生物学领域的最重要体现就是系统分类学的建立。卡尔·林奈的贡献远远超出了简单的命名规则创立,他实际上为整个生物界建立了一套数学化的秩序体系。双名法的意义不仅在于提供了统一的命名标准,更重要的是它体现了一种层次化、系统化的思维方式——每一个物种都在这个巨大的分类体系中占据着确定的位置。

林奈的分类系统虽然基于形态特征的相似性,但其背后蕴含的哲学思想具有深远的影响。他将整个自然界视为一个可以理性认知和系统描述的有序整体,这种世界观为后来的生物学发展提供了重要的认识论基础。更为重要的是,林奈的工作方法——通过标准化的描述和比较来识别物种——实际上建立了现代生物学研究的基本范式。

博物学传统的理论升华

布丰、雷的博物学研究代表了启蒙时代另一种重要的认知取向——从纯粹的分类整理转向生态关系和地理分布的研究。布丰在《自然史》中提出的生物地理分布规律,实际上触及了生物多样性形成机制这一根本问题。他对不同大陆动物群差异的观察,为后来的生物地理学和进化生物学奠定了重要基础。

这种博物学传统的价值在于它强调了生物与环境的相互作用关系。雷对植物生态习性的详细描述、库维对动物解剖结构与生活方式关系的分析,都体现了一种系统性的生态思维。这种思维方式虽然还没有现代生态学的理论深度,但已经认识到生物不是孤立存在的个体,而是复杂生态系统中的组成部分。

让我们通过数据可视化来理解这一时期生物多样性认知的爆发式增长:

东西方认知体系的分野与融合

启蒙时代的生物学发展呈现出鲜明的东西方差异。西方学者更注重系统性的分类整理和理论建构,而中国学者则继续发展着以实用为导向的博物学传统。然而,这种差异并不意味着水平的差距,而是反映了不同文化背景下认知取向的多样性。

中国的本草学传统在这一时期达到了新的高度。《植物名实图考》、《救荒本草》等著作不仅在物种识别和分类方面达到了很高的水准,更重要的是它们体现了一种独特的整体性思维。中国学者更关注植物的生态适应性、地理分布规律和药用价值的变化,这种研究取向在某种程度上预示了现代生态学和药用植物学的发展方向。

更为重要的是,中国传统的“本草”概念实际上包含了现代生物多样性保护的重要思想。古代本草学家不仅记录物种的特征和用途,也关注其栖息地保护和可持续利用问题。这种思维方式体现了人与自然和谐共存的哲学理念,为现代可持续发展思想提供了重要的文化资源。

启蒙时代的系统分类学建立不仅解决了生物命名的技术问题,更重要的是它确立了理性认知自然界的方法论原则,这种原则成为现代科学研究的基本范式。

十九世纪的概念革命与范式转换

进化论的哲学冲击与科学整合

查尔斯·达尔文的《物种起源》不仅仅是一部科学著作,更是一次深刻的哲学革命。进化理论的革命性意义在于它彻底重构了人类对生命本质的理解——从静态的、设计的、等级的生命观转向动态的、历史的、关联的生命观。自然选择机制的提出,为生物适应性这一古老问题提供了全新的解释框架,同时也为理解生物多样性的形成和维持提供了统一的理论基础。

达尔文理论的深层意义在于它建立了一种全新的因果解释模式。传统的生物学研究主要关注“如何”和“什么”的问题,而进化理论引入了“为什么”和“怎样形成”的历史性思维。这种历史性思维不仅改变了生物学研究的问题域,也深刻影响了整个科学的发展方向。更为重要的是,进化理论展示了简单机制如何产生复杂现象,这种思维方式成为现代复杂系统科学的重要源泉。

华莱士与达尔文的独立发现体现了科学发现的时代性特征,同时也展现了不同观察视角对理论建构的影响。华莱士从生物地理分布的角度切入,达尔文则从人工选择类比自然选择,这种多元化的发现路径丰富了进化理论的证据基础和解释力度。

细胞理论的统一性革命

施莱登、施旺的细胞学说与魏尔肖的"细胞来自细胞"命题,共同构成了十九世纪生物学最重要的理论成就之一。这一理论革命的意义远超其字面含义,它实际上为生物学研究建立了一个全新的层次化分析框架——从器官到组织再到细胞的递进式认知路径。

细胞学说的哲学意义在于它体现了生物界的根本统一性。所有生物——无论是微小的细菌还是庞大的鲸鱼——都由相同的基本单位构成,都遵循相同的基本生命原理。这种统一性认识为后来的分子生物学发展奠定了重要的概念基础。同时,细胞学说也为理解生物复杂性提供了新的视角:复杂的生命现象都可以追溯到细胞水平的基本过程。

魏尔肖的“细胞病理学”进一步扩展了细胞理论的应用领域,将疾病理解为细胞层面的功能异常。这种认识不仅推动了现代医学的发展,也为生物学研究提供了重要的方法论指导:复杂的生物现象可以通过研究其基本组成单位来理解。

生理学的机械论胜利与局限

十九世纪生理学的发展体现了机械论思维在生命科学中的全面胜利。贝尔纳的《实验医学导论》确立了实验方法在生物学研究中的核心地位,穆勒的神经生理学研究展示了物理化学原理在解释生命现象中的强大解释力。这种机械论取向虽然在当时具有重要的进步意义,但也带来了新的认识挑战。

机械论生理学的成功在于它将复杂的生命现象分解为可以精确测量和实验验证的基本过程。血液循环、呼吸作用、神经传导等生理过程都被成功地用物理化学原理加以解释。这种成功不仅推动了基础研究的发展,也为医学实践提供了科学基础。

然而,机械论取向也暴露出其固有的局限性。生命现象的整体性、目的性和历史性难以用纯粹的机械原理来解释。这种局限性为后来系统生物学的兴起提供了重要的问题背景。

十九世纪生物学的伟大成就在于建立了两个互补的统一理论:进化论提供了理解生物历史性和多样性的框架,细胞学说提供了理解生物结构统一性和功能复杂性的基础。这两个理论的结合为现代生物学的发展奠定了坚实的概念基础。

分子时代的生命密码破译

遗传信息载体的结构揭秘

沃森、克里克、富兰克林对DNA双螺旋结构的阐明,不仅仅是一次重要的科学发现,更代表了生命科学研究方法的根本性转变——从宏观描述转向微观机制,从定性观察转向定量分析,从静态结构转向动态过程。DNA双螺旋模型的提出,为理解遗传信息的存储、复制和传递提供了分子基础,同时也为后续的分子生物学革命奠定了理论基石。

这一发现的深远意义在于它展示了生命现象的分子本质。遗传、变异、进化等生物学核心概念都可以用分子层面的机制来解释。更为重要的是,DNA结构的阐明开启了生命科学的“工程化”时代——既然我们理解了生命信息的储存方式,就有可能对其进行有目的的修改和设计。

罗莎琳·富兰克林的X射线晶体学工作体现了现代生物学研究的跨学科特征。物理学技术、化学方法和生物学问题的完美结合,成为现代生命科学研究的重要特征。这种跨学科的整合不仅推动了具体问题的解决,也为科学研究提供了新的方法论范式。

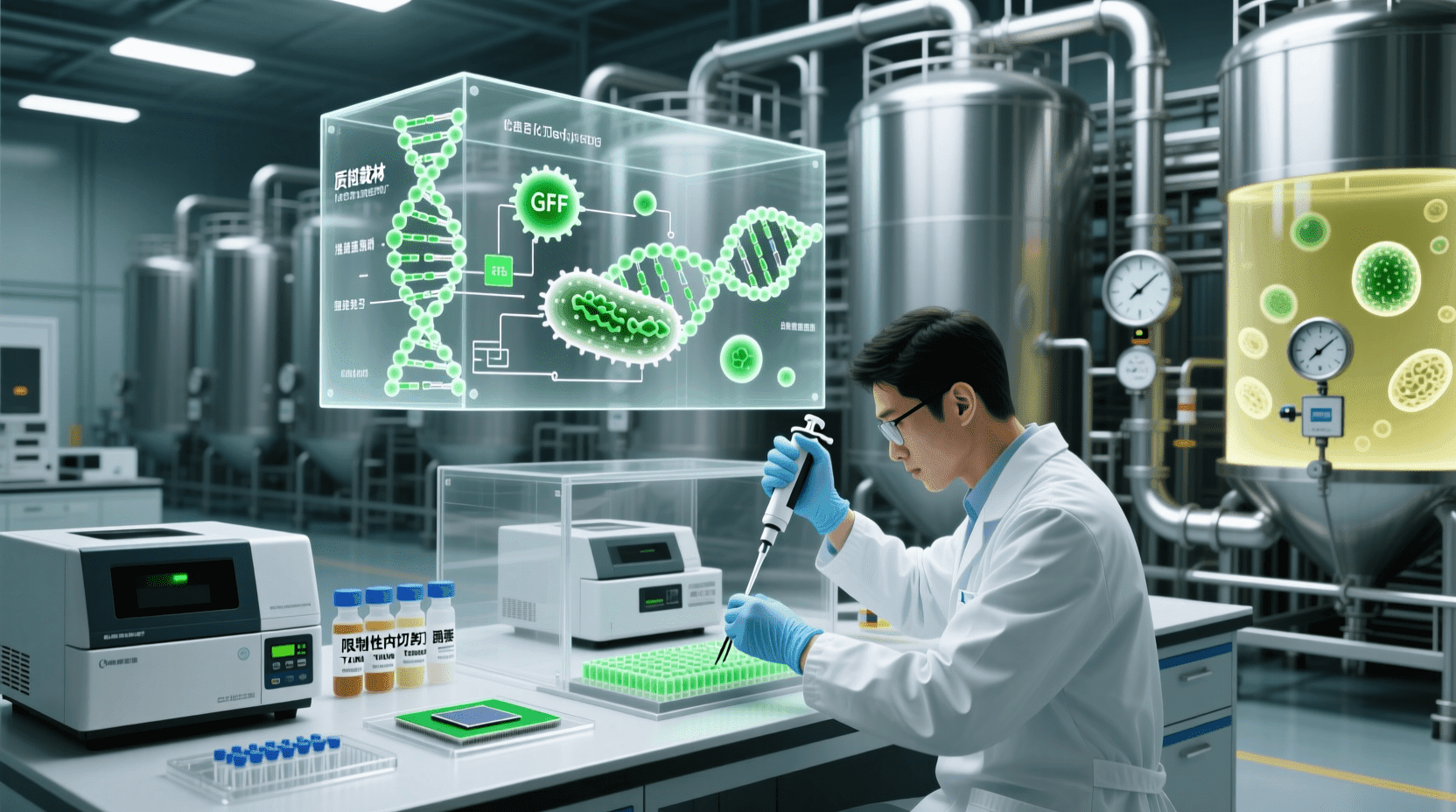

基因操作技术的革命性突破

重组DNA技术的发展标志着人类从认识生命转向改造生命的历史性跨越。这种技术能力的获得不仅具有巨大的科学价值,更带来了深刻的哲学和伦理挑战。当人类能够在分子水平上精确操纵遗传信息时,我们对生命本质的理解和对技术边界的思考都必须达到新的深度。

基因工程技术的革命性意义在于它将生物学从纯粹的观察科学转变为设计科学。通过基因重组、基因敲除、基因编辑等技术手段,研究者可以有目的地创造具有特定性状的生物体。这种能力不仅极大地推动了基础研究的发展,也为医学、农业、工业等领域带来了前所未有的应用前景。

CRISPR-Cas9基因编辑系统的出现进一步降低了基因操作的技术门槛,使得精准的基因修饰成为常规的实验手段。这种技术的普及化应用,预示着个性化医学、精准农业和合成生物学时代的到来。

让我们通过数据来理解现代生物技术发展的加速度趋势:

中国生命科学的后发追赶与创新突破

中国在分子生物学领域的发展呈现出鲜明的后发追赶特征。从改革开放初期的技术引进学习,到21世纪初的快速发展,再到近年来在某些前沿领域实现并跑甚至领跑,中国生命科学的发展轨迹体现了集中力量办大事的制度优势和科学家的不懈努力。

在结构生物学领域,施一公、颜宁、王志珍等科学家的工作达到了国际先进水平。他们不仅在蛋白质结构解析方面取得了重要成果,更重要的是培养了一批具有国际竞争力的年轻科学家。在农业生物技术方面,除了袁隆平的杂交水稻技术外,中国在转基因作物研发、基因编辑育种等领域也有重要进展。

近年来,中国在基因治疗、细胞治疗、疫苗开发等医学生物技术领域的发展尤为迅速。新冠疫情期间,中国在疫苗研发、诊断技术、治疗方案等方面的快速响应,展示了中国生命科学技术的综合实力和应急能力。

整合时代的系统性重构

从还原论到整体论的认知升华

二十一世纪生物学最重要的特征是系统性思维的全面复兴,但这种复兴不是对古代整体观念的简单回归,而是建立在深度还原论认识基础上的高层次整合。系统生物学的兴起标志着生命科学进入了一个新的发展阶段——既保持分子水平的精确性,又强调系统层面的整体性。这种认知范式的转变反映了人类对生命复杂性理解的深化。

系统生物学的核心洞察在于认识到生命现象的“涌现性”——系统的整体性质无法通过其组成部分的性质来完全预测。这种涌现性在各个层面都有体现:分子网络的涌现性质、细胞行为的复杂性、器官功能的协调性、生态系统的稳定性等。理解这些涌现现象需要全新的概念框架和分析方法。

网络生物学的发展为理解生物复杂性提供了重要工具。通过构建基因调控网络、蛋白质相互作用网络、代谢网络等,研究者能够从系统层面理解生物功能的实现机制。这种网络视角不仅揭示了生物系统的健壮性和适应性的分子基础,也为疾病机制的理解和药物设计提供了新的思路。

大数据驱动的生物学革命

现代生物学正在经历一场由数据驱动的深刻变革。高通量测序技术、质谱分析技术、显微成像技术等的发展,使得生物学研究能够在前所未有的规模和精度上进行。这种数据爆炸式增长不仅改变了生物学研究的实践方式,也推动了研究问题和方法的根本性转变。

组学技术的发展——从基因组学到转录组学、蛋白质组学、代谢组学、表观基因组学等——为全面理解生命过程提供了数据基础。这些技术的整合应用使得研究者能够从多个维度同时观察和分析生物现象,从而获得对生命过程更加全面和深入的认识。

人工智能技术在生物学研究中的应用正在开创全新的研究范式。机器学习算法在蛋白质结构预测、药物分子设计、疾病诊断等方面展现出惊人的能力。AlphaFold系统对蛋白质结构预测的突破性进展,标志着人工智能在生命科学中的应用进入了新阶段。

中国在系统生物学时代的贡献与特色

中国在系统生物学和计算生物学领域的发展体现出鲜明的特色和优势。华大基因、贝瑞基因等公司在基因组测序和生物信息分析方面的技术积累,为中国在这一领域的快速发展奠定了重要基础。同时,中国在超级计算、人工智能等技术领域的优势,也为生物大数据的分析处理提供了强大的技术支撑。

更为重要的是,中国传统医学的整体观念为现代系统生物学的发展提供了独特的文化资源。中医药学的“君臣佐使”理论、“辨证施治”思想等,都体现了系统性和个性化的治疗理念,这些理念与现代精准医学和个性化医学的发展方向高度契合。

中国在单细胞测序技术、空间转录组技术、多组学整合分析等前沿领域的快速发展,展示了中国科学家在系统生物学研究中的创新能力。特别是在新冠疫情应对中,中国科学家运用系统生物学方法快速解析病毒特征、开发诊断技术、设计治疗方案,体现了系统生物学在应对重大公共卫生挑战中的重要价值。

系统生物学时代的到来标志着生命科学从“分而治之”转向“整合理解”,这种转变不仅改变了研究方法,更重要的是改变了我们对生命本质的认识——生命是一个多层次、多尺度、动态平衡的复杂系统。

前沿领域的颠覆性创新

合成生物学的工程化革命

合成生物学代表了生命科学发展的最新前沿,它标志着人类从“理解生命”向“设计生命”的历史性转变。这一学科的兴起不仅是技术能力的提升,更是思维方式的根本革新——将工程学的设计理念引入生物学研究,将生物系统视为可以设计、改造和优化的工程对象。

合成生物学的核心理念是“标准化、模块化、可预测化”。通过建立标准化的生物元件库(BioBricks)、设计模块化的生物回路、构建可预测的生物系统,研究者试图像搭建积木一样构造新的生命形式。这种工程化的思维方式为解决能源危机、环境污染、疾病治疗等重大挑战提供了全新的技术路径。

人工生命系统的创造也提出了深刻的哲学问题:什么是生命?人造生命与自然生命的界限在哪里?这些问题的探讨推动了我们对生命本质理解的进一步深化。同时,合成生物学的发展也带来了生物安全、生物伦理等方面的新挑战,需要在技术发展与风险控制之间寻找平衡。

个性化医学的精准化实践

精准医学的兴起代表了医学实践从“一刀切”向“个性化”的深刻转变。这种转变的基础是对人类基因组多样性和疾病分子机制理解的不断深入。每个人独特的基因组信息、代谢特征、环境暴露历史都影响着疾病的发生发展和治疗反应,这种个体差异性要求医疗决策的高度个性化。

精准医学的实践不仅包括基因组测序、分子诊断、靶向治疗等技术手段,更重要的是建立了全新的医疗模式——从治疗疾病转向预防疾病,从经验医学转向循证医学,从标准化治疗转向个性化治疗。这种模式转变的深层价值在于它真正实现了“以人为本”的医疗理念。

液体活检、基因治疗、细胞治疗、免疫治疗等前沿技术的快速发展,为精准医学的实施提供了强有力的技术支撑。特别是CAR-T细胞治疗、基因编辑治疗等技术的成功应用,展示了精准医学在攻克重大疾病方面的巨大潜力。

生物技术发展的历史总结与前瞻

让我们通过一个综合性的表格来回顾生物学认知的历史演进:

历史启示与未来展望

认知模式的螺旋式上升

回顾生命科学认知的历史演进,我们可以清晰地看到一个螺旋式上升的发展轨迹。从古代的整体性直观,到近代的还原论分析,再到现代的系统性整合,每一次认知模式的转换都不是简单的否定和回归,而是在更高层次上的综合和升华。这种螺旋式发展规律为我们理解科学进步的本质提供了重要启示。

古代的整体观虽然缺乏精确性,但其强调的系统性和动态性思维在现代系统生物学中得到了新的体现。近代的还原论虽然可能忽视复杂性,但其追求精确性和因果性的科学精神为现代生物学奠定了坚实基础。现代的系统论既保持了还原论的精确性,又恢复了整体论的综合性,代表了认知能力的显著提升。

技术与伦理的平衡发展

生物技术的快速发展在带来巨大机遇的同时,也提出了前所未有的伦理挑战。基因编辑技术的应用边界、人工智能在医疗中的决策权限、生物多样性保护与经济发展的平衡等问题,都需要在技术发展与伦理约束之间寻找合适的平衡点。

未来生物学的发展必须在追求科学进步的同时,充分考虑技术应用的社会影响和伦理后果。只有实现技术进步与人文关怀的有机结合,生物学才能真正造福人类社会。

中国在全球生物学发展中的角色

中国作为世界上生物多样性最丰富的国家之一,在全球生物学发展中承担着特殊的责任和使命。中国不仅要在生物技术创新方面贡献力量,更要在生物多样性保护、生态文明建设、可持续发展等方面发挥引领作用。

中国传统文化中的“天人合一”理念、中医药学的整体观念、道法自然的哲学思想等,都为现代生物学的发展提供了重要的文化资源和思维启发。这些传统智慧与现代科学技术的结合,有可能产生独具特色的创新成果。

生命科学认知的历史演进告诉我们,每一次重大突破都源于思维方式的革新和技术手段的创新。面向未来,我们需要保持开放的心态,既要传承历史智慧,又要勇于创新突破;既要追求科学真理,又要关注人文价值;既要重视技术进步,又要考虑社会责任。只有这样,生物学才能在新时代继续发挥推动人类文明进步的重要作用。