分类学的探寻

当我们踏入一座繁忙的菜市场,看到琳琅满目的蔬菜、水果、鱼类被井然有序地分区摆放时,很少有人会意识到,这种朴素的“归类”行为背后,蕴藏着人类最古老也最深刻的认知活动之一——分类思维。而当这种思维被应用到浩瀚的生物世界时,就诞生了一门既实用又优雅的科学:生物分类学。

如果没有分类体系,我们面对的将是一个混沌的世界:每一只鸟、每一棵树、每一种细菌都是独立的存在,彼此之间没有任何可以把握的联系。在这样的世界里,知识无法积累,经验无法传递,科学研究更是无从谈起。正是分类学为我们提供了理解生命的基本框架,让我们能够从纷繁复杂的现象中发现规律,从看似杂乱的多样性中寻找秩序。

理解分类的本质

命名与认识的辩证关系

在探讨分类学的历史之前,我们需要首先理解一个根本性的哲学问题:命名与认识之间的关系。当我们给一种植物命名为“玫瑰”时,这个名称是否真正反映了这种植物的本质特征?还是仅仅是人类认知的便利标签?

古希腊哲学家柏拉图认为,每一个名称背后都有一个永恒不变的“理念”存在。按照这种观点,“玫瑰”这个名称指向一个完美的、抽象的玫瑰理念,现实中的每一朵玫瑰都是这个理念的不完美投影。这种思想深刻影响了早期分类学的发展,使得许多学者相信,分类的目标就是发现这些永恒的“自然类型”。

分类不仅仅是给事物贴标签的活动,而是人类认识世界、理解存在的基本方式。

然而,随着对生物多样性认识的加深,学者们逐渐意识到,生物分类更像是人类与自然界的一种对话:我们试图用有限的概念去把握无限的复杂性,用静态的类别去描述动态的过程。这种认识的转变,为后来进化论的兴起埋下了思想的种子。

分类思维的认知价值

现代认知科学研究表明,分类思维是人类认知能力的核心组成部分。一个三岁的儿童已经能够自然地将动物分为“会飞的”和“不会飞的”,将植物分为“好吃的”和“不好吃的”。这种天生的分类倾向帮助人类的祖先在复杂的自然环境中生存:能够快速识别哪些植物有毒,哪些动物危险,哪些资源可以利用。

从这个角度来看,科学分类学实际上是人类这种天生认知能力的精致化发展。它将直觉的、经验的分类方法转化为系统的、可验证的科学方法,使得知识能够跨越时空的界限,在不同的文化和时代之间传递。

下面我们分别解释上方图表中各项的含义:

- 直觉分类:指人类从小通过感官和直觉对事物进行最简单的区分和归纳,比如小孩区分动物和植物。

- 经验归纳:在实践中积累经验后,通过总结和对比,形成较为稳定的类别(如“可食用”“危险”等)。

- 逻辑体系:开始运用抽象思维和明确的标准,通过逻辑分析对事物分门别类,比如古代哲学家制定的分类体系。

- 科学方法:采用可验证和可重复的科学方法,依据特征、结构、功能等多重标准进行系统的分类。

- 系统整合:整合多个学科和方法,将遗传学、形态学、生态学等多种信息融会贯通,形成高度复杂和统一的分类系统。

在第一个图中,“分类精度”代表每个阶段下人们对事物区分的准确性;“应用范围”则指分类体系被用于解决实际问题的广度和领域。

分类系统的功能类型

下方对比了传统分类学与现代分类学在各功能类型中的重要性程度。从图中可以看出,传统分类更强调实用和信息整理,而现代分类则在科学研究和理论建构上占据主导地位。

古代世界的分类智慧

希腊理性主义的开创性贡献

在古代地中海的温和阳光下,一位身材魁梧的学者正在雅典郊外的海滨仔细观察着各种海洋生物。他就是亚里士多德(公元前384-322年),这位“万学之师”不仅是哲学的巨匠,更是生物学研究的先驱。与许多停留在思辨层面的同时代学者不同,亚里士多德坚持亲身观察,用双手触摸每一种动物的结构,用眼睛记录每一个细微的差异。

亚里士多德的分类思想体现了希腊人独特的理性精神。他提出的“有血动物”与“无血动物”的区分,看似简单,实际上反映了对生命本质的深刻洞察。在他看来,血液不仅仅是一种体液,更是生命活力的象征。这种认识虽然带有明显的时代局限性,但其中蕴含的从根本特征入手进行分类的思路,却具有永恒的价值。

亚里士多德在《动物志》中记录的许多观察至今仍然准确:他正确识别了海豚的哺乳动物身份,准确描述了蜜蜂的社会结构,甚至观察到了某些鱼类的性转换现象

更为重要的是,亚里士多德建立了一种基于“本质”的分类哲学。他认为每一个生物类群都有其固有的"形式"(eidos),这种形式规定了该类群的基本特征和行为模式。虽然现代生物学已经抛弃了这种本质主义的观点,但亚里士多德追求“自然分类”的理想——即分类应该反映生物的内在本质而非表面特征——至今仍在指导着系统学的发展。

东方智慧的实用主义传统

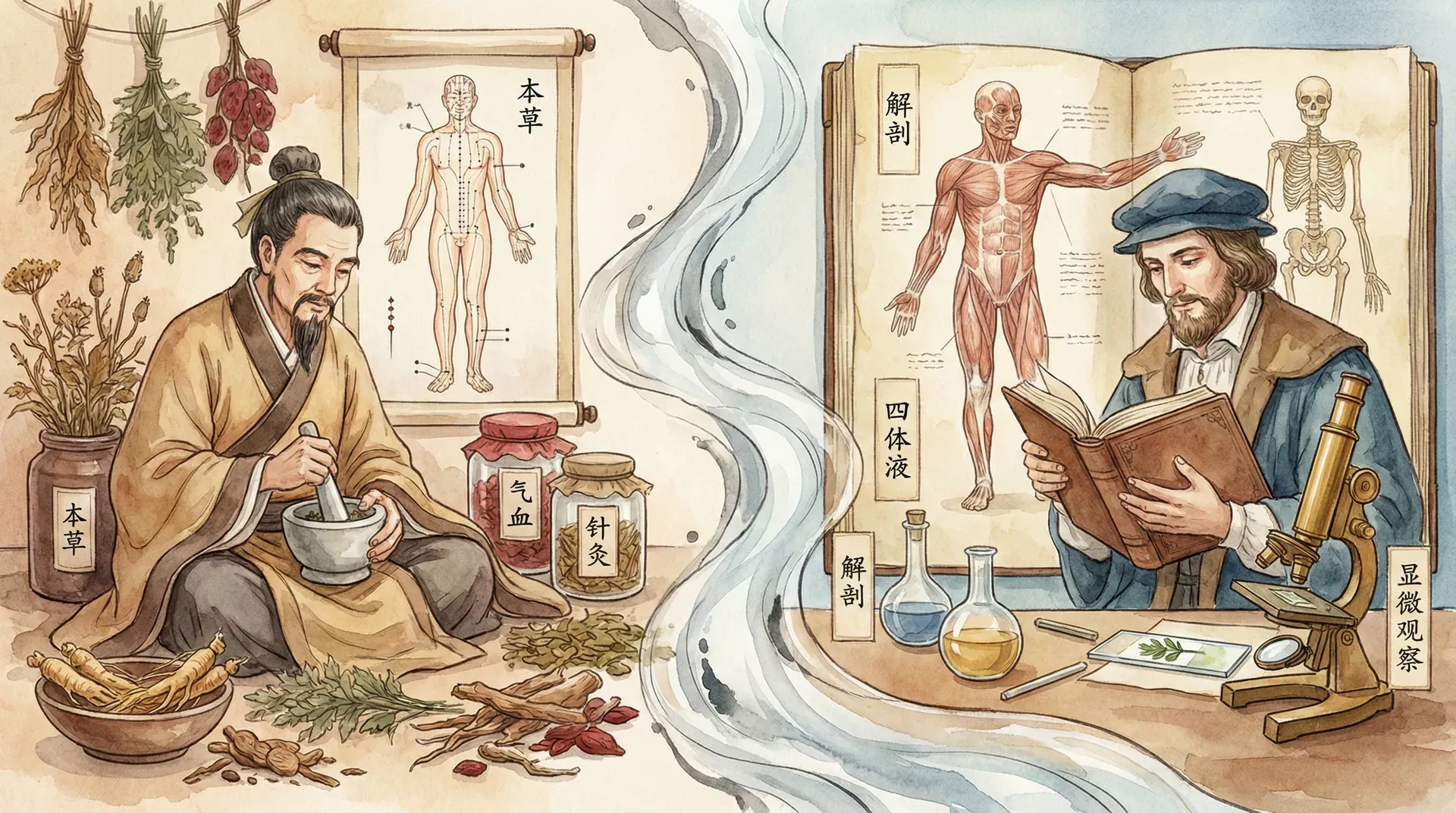

在地球的另一端,古代中国的学者们走出了一条截然不同但同样辉煌的分类学道路。如果说希腊人更注重理论的完美,那么中国人则更强调实用的价值。这种差异深深根植于两种文明的哲学传统之中。

中国古代的分类学发展经历了一个从简单到复杂、从经验到系统的历史过程。最早的分类思想可以追溯到《山海经》,这部奇书虽然充满了神话色彩,但其中对动植物的分类却体现了相当的科学性。书中将动物按照栖息环境分为“山兽”、“水虫”、“羽鸟”等类别,这种基于生态特征的分类方法在现代生态学中仍有重要意义。

到了汉代,《神农本草经》的出现标志着中国药物学分类的正式起步。这部著作将365种药物分为上、中、下三品,这种分类标准虽然主要考虑药效和毒性,但也间接反映了对植物化学成分的朴素认识。更重要的是,这种分类体系具有强烈的实用导向,直接服务于医疗实践的需要。

文化背景下的分类哲学差异

希腊和中国古代分类学的差异反映了两种截然不同的认知模式。希腊人继承了印欧民族重视抽象思维的传统,他们的分类系统往往追求逻辑的完美和理论的统一。亚里士多德的分类就像一座精心设计的建筑,每一个部分都服务于整体的和谐。

相比之下,中国人的分类思想更多体现了东亚农业文明的实用主义精神。《本草纲目》的分类体系就像一座设计精巧的工具箱,每一个分类都有其明确的用途。李时珍在序言中明确表示,他的目标是“辨疑正误,阐发详明”,要让医者能够准确用药,让百姓能够识别毒草。

这两种传统的融合为现代分类学的发展提供了丰富的思想资源。现代系统学既继承了希腊人对“自然分类”的追求,也吸收了中国人对实用价值的重视,形成了理论性与实用性并重的特色。

从中世纪到文艺复兴

医药需求驱动的植物学革命

当欧洲刚刚走出中世纪的黑暗时期,一场由实用需求推动的知识革命正在悄然兴起。修道院的药草园中,僧侣们不再满足于简单地抄录古代著作,他们开始亲自种植、观察和记录各种药用植物的特性。这种从理论到实践的转变,为植物分类学的发展注入了新的活力。

在这个时代,医学与植物学是密不可分的。一个合格的医生必须同时是植物学家,能够准确识别各种草药的形态、产地和药效。这种实际需求促使学者们发展出更加精确和实用的植物分类方法。

中世纪晚期的欧洲正经历着人口增长和城市化的压力,对药用植物的需求急剧增加,这直接推动了植物分类学的实用化发展

德国的奥托·布伦费尔斯(1488-1534)被誉为“植物学复兴之父”,他在《真正的草药志》中首次将精确的植物图像与科学描述结合起来。这部著作的插图由汉斯·韦迪茨绘制,其精美程度和准确性在当时堪称奇迹。布伦费尔斯的工作表明,真正的植物学知识必须建立在直接观察的基础上,而不能仅仅依赖古代权威的记述。

东西方医药传统的发展

有趣的是,在同一历史时期,中国的植物分类学也经历着相似的发展过程。明代李时珍(1518-1593)编撰《本草纲目》的时代,正值欧洲文艺复兴的高峰期。虽然两者没有直接的交流,但都体现了从经验积累到系统整理的发展趋势。

李时珍的《本草纲目》不仅记录了1892种药物,更重要的是建立了一套相对完整的分类体系。他将药物分为16部60类,每一类下又细分为若干种。这种层级化的分类方法与现代生物分类学的基本结构惊人相似。更值得注意的是,李时珍强调"以类从类"的原则,即根据植物的自然特征而非单纯的药用功能来进行分类。

观察精神的觉醒

文艺复兴时期植物学的真正革命在于观察精神的觉醒。希罗尼穆斯·博克(1498-1554)代表了这种新精神的典型。他不满足于简单地描述植物的外观,而是详细记录它们的生长习性、开花结果的时间、对环境条件的要求等生态特征。

博克的《新草药志》虽然没有插图,但其文字描述的准确性和生动性却超越了同时代的许多有图著作。他写道:“我们不应该依赖古人的权威,而应该相信自己的眼睛和双手。每一株植物都是大自然的一本书,只有亲自翻阅,才能获得真正的知识。”

这种强调亲身观察的科学精神,为后来的系统分类学奠定了方法论基础。现代植物学家在野外工作时仍然遵循着文艺复兴时期学者们开创的传统:仔细观察、详细记录、比较分析。

理性方法的建构

意大利学派的逻辑突破

16世纪末的意大利,正值文艺复兴的鼎盛时期。在帕多瓦大学的植物园里,一位医学教授正在思考一个困扰学者们已久的问题:如何将日益增多的植物知识组织成一个系统的整体?这位学者就是安德烈亚·塞萨尔皮诺(1519-1603),他的工作标志着植物分类学从经验描述向理论体系的重大转变。

塞萨尔皮诺的天才之处在于,他意识到真正的科学分类不能仅仅依靠表面的相似性,而必须建立在对生命本质的理解之上。他深受亚里士多德哲学的影响,相信每种生物都有其内在的"目的"(telos),而这个目的就是繁殖和延续种族。基于这种认识,他大胆地选择了植物的繁殖器官作为分类的主要标准。

这种选择在当时是革命性的。传统的草药学家往往根据药用部位来分类植物:叶子入药的归为一类,根茎入药的归为另一类。而塞萨尔皮诺却坚持认为,只有那些体现植物本质特征的器官才能作为分类的依据。这种思想的转变,从功利导向转向本质导向,为现代分类学的发展奠定了哲学基础。

塞萨尔皮诺的贡献不仅在于具体的分类方案,更在于确立了“自然分类”的理想:分类应该反映生物的内在本质,而不仅仅是外在的相似性

然而,塞萨尔皮诺也遭遇了理论与实践之间的矛盾。严格按照花果特征分类的结果往往与人们的直觉认识相冲突。比如,他的系统将草本豆类和木本豆类分别归入不同的大类,尽管任何有经验的农夫都能看出它们之间的密切关系。这种矛盾迫使塞萨尔皮诺在实际操作中不得不"变通",有时候会考虑植物的整体习性和形态特征。

英法学派的务实探索

17世纪的植物学发展呈现出明显的地域特色。如果说意大利学者更注重理论的完美,那么英国和法国的学者则更强调实用的价值。这种差异反映了不同国家科学传统和社会需求的差异。

英国的约翰·雷(1627-1705)代表了盎格鲁-撒克逊民族务实理性的传统。作为一个牧师的儿子,雷从小就对乡村的动植物有着深厚的感情。他的植物学研究始终带有强烈的实用色彩:他希望编写一部能够帮助人们准确识别植物的实用手册。

雷的《植物志》是17世纪植物学的里程碑式著作。这部三卷本的巨著记录了当时已知的18,655种植物,其详细程度和准确性在当时无人能比。更重要的是,雷在这部著作中提出了影响深远的物种概念:“凡是能够通过种子产生相同后代的个体属于同一物种。”这个定义虽然简单,但却抓住了物种概念的核心要素:繁殖隔离。

相比之下,法国的约瑟夫·皮东·德·图尔尼弗(1656-1708)则代表了法国理性主义的精神。作为路易十四宫廷的植物学家,图尔尼弗有着更好的条件来从事纯粹的理论研究。他的主要贡献在于建立了清晰的“属”概念,并创造了一套基于花朵特征的识别系统。

图尔尼弗定义的698个植物属中,有超过300个被后来的林奈系统采用,这个比例在当时是很高的。他的分类方法虽然人工性较强,但具有很强的实用价值。一个初学者只要掌握了观察花朵的基本技巧,就能利用图尔尼弗的系统快速确定植物的属别。

这种人工分类与自然分类的张力,成为18世纪分类学发展的主要推动力。学者们开始意识到,单纯追求逻辑的完美或者实用的便利都是不够的,真正好的分类系统应该同时具备理论的深度和实践的价值。

北欧天才的系统革命

一个医学生的植物学梦想

1728年的一个春日,瑞典乌普萨拉大学医学院的课堂上,一个20岁的年轻人正在为自己糟糕的拉丁文成绩而苦恼。他叫卡尔·林奈(Carl Linnaeus,1707-1778),家境贫寒,靠着微薄的奖学金维持学业。然而,当他走进大学植物园的那一刻,一切都改变了。面对园中数千种来自世界各地的植物,林奈感到了前所未有的困惑和兴奋:这些植物之间到底存在着什么样的关系?如何才能建立一个完美的秩序来管理这个绿色的王国?

林奈的天才在于,他能够在混乱中看到秩序的可能性。18世纪初的植物学正处于一个奇特的状态:一方面,新大陆的发现和贸易的发展带来了大量新的植物标本;另一方面,各地学者各自为政,使用不同的命名和分类方法,导致同一种植物可能有十几个不同的名称。这种混乱的状况迫切需要一个统一的解决方案。

林奈的“性系统”虽然在理论上是人工的,但在实践中却异常成功。它的成功不在于反映了植物的真实关系,而在于提供了一个简单、统一、易于掌握的分类框架

林奈的革命性创新就是他的“性系统”(Sexual System)。这个看似简单的系统将所有有花植物按照雄蕊的数量和结构分为24个纲。这种做法在当时引起了巨大的争议,因为它涉及到植物的“性行为”,被一些保守的学者认为是不道德的。但林奈坚持认为,繁殖器官是植物最稳定、最重要的特征,因此最适合作为分类的标准。

命名革命的社会背景

林奈的双名法(binomial nomenclature)不仅仅是一个技术性的创新,更是对当时社会秩序的一种反映和改造。在18世纪的欧洲,等级制度不仅存在于人类社会,也被认为存在于自然界中。林奈的分类系统实际上是将人类社会的等级秩序投射到了生物世界。

在林奈的系统中,每个物种都有自己明确的“社会地位”:属名就像家族的姓氏,表明血统和出身;种加名则像个人的名字,标示个体的特征。这种命名方式不仅解决了实际的识别问题,更重要的是体现了启蒙时代对理性秩序的追求。

通过上表可以看出,林奈系统在瑞典及北欧地区最早被大多数植物学家采用,到1750年几乎完成普及。德语地区的接受度略滞后于北欧,但增长同样迅速。法国则呈现较慢的起步,但在1755年以后迎来了大幅提升。不同地区的推广曲线,反映了学术网络的扩展与文化传统的影响。

林奈系统的快速传播反映了当时欧洲知识界对统一标准的迫切需求。在法国,即使是坚持自然分类传统的朱西厄家族也不得不承认林奈系统的实用价值。1739年,贝尔纳·德·朱西厄在巴黎植物园采用了林奈的命名方法,标志着这个系统在欧洲大陆的正式确立。

从固定论到变异观念的转变

林奈思想的演变过程反映了18世纪自然哲学的深刻变化。早期的林奈是一个典型的特创论者,他相信"物种的数量就像造物主最初创造的数量一样多"。在这种观念下,每个物种都有其固定不变的本质,分类的任务就是发现和描述这些永恒的类型。

然而,随着观察和实验的深入,林奈逐渐意识到生物界的复杂性远超出了简单的创造论所能解释的范围。他开始注意到物种内部的变异现象,观察到杂交产生新类型的可能性。晚年的林奈甚至大胆地提出,现在的物种可能是由原始的较少数量的"原种"通过杂交和适应而产生的。

这种思想的转变具有深远的历史意义。它为后来的进化论思想准备了概念基础:如果物种是可变的,那么它们之间的相似性就可能反映共同的起源,而不仅仅是独立的创造。达尔文后来承认,正是林奈确立的物种概念和分类体系,为进化论的发展提供了必要的基础。

林奈的这种思想演变过程本身就是科学发展规律的一个缩影:理论必须在实践中不断检验和修正,而真正伟大的科学家总是勇于修正自己的观点,以适应新的观察事实。

布丰的整体论挑战

两个天才的哲学分歧

1707年,在欧洲的两个不同角落,几乎同时诞生了两个将对生物学发展产生深远影响的婴儿。一个在瑞典的小村庄里,他将成长为系统分类学的奠基者;另一个在法国勃艮第的贵族庄园中,他将成为自然史研究的巨擘。这两个人就是卡尔·林奈和乔治-路易·勒克莱尔·德·布丰(1707-1788)。

如果说林奈代表了北欧新教文化中的理性主义和系统化精神,那么布丰则体现了法国启蒙运动的另一个传统:对整体性和连续性的强调。布丰出身于法国贵族家庭,接受了典型的法国教育,这使他具有与林奈截然不同的思维方式。在布丰的世界观中,自然界是一个有机的整体,任何人为的分割都是对这种整体性的破坏。

布丰的《自然史》开篇就明确提出了他的基本立场:“自然界不知道我们的分类标准。她不知道什么叫做界、纲、目、科、属、种,她只认识个体。”这句话直接挑战了林奈分类系统的哲学基础。在布丰看来,真正的自然知识应该是综合的、整体的,而不是分析的、分割的。

牛顿力学的生物学延伸

布丰的思想深受牛顿力学的影响。牛顿证明了天体运动和地面物体的运动遵循同样的物理定律,这种统一性给布丰留下了深刻印象。他认为,生物界也应该存在类似的统一性规律,而不应该被人为分割成互不相关的类别。

基于这种认识,布丰提出了一种全新的研究方法:要理解一种动物,不仅要研究它的外部形态,还要研究它的内部结构、生活习性、地理分布、与其他动物的关系,甚至要考虑它在人类社会中的作用。这种“全息”式的研究方法在当时是革命性的,它预示了现代生态学和行为学的发展方向。

布丰的研究方法论对现代生物学产生了深远影响:现代的物种保护工作就体现了他的整体论思想,不仅要保护物种本身,还要保护其栖息地和生态关系

布丰在《自然史》中对许多动物的描述都体现了这种综合性特点。比如,在描述马时,他不仅详细记录了马的解剖结构,还讨论了马与人类文明的关系、马在不同地理环境下的变异、马与其他动物的比较等。这种丰富多维的描述方式为读者提供了对动物的全面理解。

从极端到平衡的思想演进

布丰的思想发展经历了一个有趣的演变过程。早期的布丰是一个极端的连续性论者,他几乎完全否定分类的价值。但随着研究的深入,特别是在编写《自然史》的过程中接触到大量具体的动物标本后,布丰逐渐认识到分类的必要性。

这种思想转变的轨迹可以清楚地从《自然史》各卷的变化中看出来。1749年的第一卷还在激烈批评所有形式的分类,但到了1755年的第五卷,布丰开始承认“相近物种”的存在;1761年他接受了“属”的概念;到了1770年,他甚至开始使用属作为鸟类分类的基础单位。

这种思想演变反映了一个深刻的认识论问题:理论与实践之间的辩证关系。布丰的早期理论虽然在哲学上很有吸引力,但在具体的研究实践中却难以操作。当他真正开始描述和比较数百种动物时,他发现某种形式的分类是不可避免的,因为人类的认知能力需要通过分类来处理复杂的信息。

布丰与林奈的综合

布丰与林奈的争论实际上反映了生物学发展中的一个根本性张力:分析与综合、系统与整体、理论与实践。这种张力不仅存在于18世纪,在现代生物学中依然存在。现代的系统生物学、生态系统研究、保护生物学等领域都体现了对布丰整体论思想的继承。

有趣的是,布丰和林奈虽然在哲学观点上截然不同,但在具体的科学实践中却有很多相似之处。两人都强调观察的重要性,都重视对大量标本的研究,都追求知识的系统化。这说明,真正的科学发展往往需要不同思想传统的对话和融合。

动物分类学的现代转型

法国学派的精密科学传统

18世纪末19世纪初的法国,正处于科学理性主义的鼎盛时期。在这个时代,精确的观察和严密的逻辑推理被视为科学研究的最高准则。正是在这样的文化背景下,一位年轻的自然学家开始了他对动物世界的深入探索,并最终重塑了整个动物分类学的面貌。他就是乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769-1832)。

居维叶的成长经历体现了法国启蒙教育的特色。他在德国斯图加特的卡尔学院接受了严格的科学训练,掌握了当时最先进的解剖技术和比较方法。1795年,当26岁的居维叶发表《论被称为蠕虫的动物分类》时,他并不知道这篇论文将引发动物分类学的一场革命。

林奈的动物分类系统虽然为植物学带来了成功,但在动物学领域却显得相当粗糙。特别是“蠕虫纲”这个类群,几乎成了所有“其他动物”的垃圾桶。水母、海星、蚯蚓、软体动物等形态迥异的生物都被归入其中,这种分类显然无法反映动物界的真实结构。

居维叶的天才在于,他意识到动物分类的关键不在外表的相似性,而在于内部结构的一致性。解剖学为动物分类提供了比形态学更可靠的依据

居维叶通过系统的解剖研究,将林奈的“蠕虫纲”重新划分为六个独立的纲:软体动物、甲壳动物、昆虫、蠕虫、棘皮动物和腔肠动物。这种划分不是任意的,而是基于对这些动物内部解剖结构的深入理解。比如,软体动物具有特殊的外套膜和贝壳结构;棘皮动物具有独特的水管系统;腔肠动物具有简单的消化腔等。

四大门体系的建立

1812年,居维叶在《动物界》一书中提出了更加根本性的分类改革。他将整个动物界划分为四个基本的“门”(embranchement):脊椎动物门、软体动物门、环节动物门和放射动物门。这种划分基于他所发现的动物体型的四种基本模式。

这个体系的革命性在于,它不再像林奈系统那样主要依赖外部特征,而是基于对动物身体“建筑计划”(body plan)的理解。每个门都代表了一种独特的身体组织方式:

这种基于“建筑计划”的分类思想对现代动物学产生了深远影响。现代动物分类学中的“门”概念直接来源于居维叶的工作,而分子系统学的研究也在很大程度上验证了他对动物基本体型模式的认识。

功能形态学的诞生

居维叶最重要的理论贡献是提出了“器官相关性原理”(principle of correlation of parts)。这个原理认为,动物的各个器官系统是相互适应、相互制约的,任何一个器官的特征都与整个身体的功能需求相协调。

这种思想的提出具有深刻的方法论意义。它意味着,通过研究动物身体的任何一个部分,都可能推断出整个动物的生活方式和身体结构。这为古生物学的发展奠定了理论基础:即使只有化石的一个片段,也可能重建出整个古代动物的形态。

居维叶运用这个原理进行的古生物重建工作至今仍令人惊叹。他从几块牙齿化石推断出了古代象类的整体形态,从几根骨头重建了史前哺乳动物的生活方式。这些工作不仅推动了古生物学的发展,也为现代功能形态学和生态学奠定了基础。

灾变论与分类稳定性

居维叶的分类思想还与他的地质学观点密切相关。作为灾变论的倡导者,居维叶认为地球历史上经历了多次大灾变,每次灾变都导致了大量物种的灭绝。在这种观点下,现存的动物类群是相对稳定的,它们之间的界限是清晰的,不存在中间过渡类型。

这种观点虽然后来被进化论所否定,但在当时却为分类学的发展提供了重要的理论支撑。它解释了为什么我们能够清楚地区分不同的动物类群,为什么分类系统能够保持相对的稳定性。这种思想对19世纪分类学的发展产生了深远影响,也为后来达尔文进化论的提出提供了重要的对比背景。

分类学的理论重构

达尔文思想的冲击波

1859年11月24日,一本名为《物种起源》的书籍在伦敦出版,首日即告售罄。这本书不仅改变了人们对生命本质的理解,也彻底重构了生物分类学的理论基础。作者查尔斯·达尔文(1809-1882)提出的进化论,为分类学中长期存在的“亲缘关系”概念提供了全新的科学解释。

在达尔文之前,分类学家们虽然普遍使用“亲缘关系”这个术语,但对其含义的理解却相当模糊。有些人认为这反映了造物主设计的相似性,有些人则认为这体现了某种抽象的自然秩序。德国自然哲学家们试图区分真正的“亲缘关系”和表面的“类似关系”,但缺乏令人信服的理论基础。

达尔文的天才贡献在于,他为“亲缘关系”提供了一个清晰而具体的定义:共同的祖先。具有共同祖先的物种之间存在真正的亲缘关系,而仅仅由于适应相似环境而产生的相似性则是表面的类比关系。这种区分不仅在理论上令人信服,在实践中也具有重要的指导意义。

进化论的确立使分类学从一门描述性科学转变为一门历史科学。分类不再仅仅是对现存生物的整理,而成为重建生命演化历史的工具

系统发育树的诞生

达尔文在《物种起源》中首次使用了“生命之树”的比喻来描述物种间的进化关系。这个比喻不仅生动形象,更重要的是提供了一种全新的分类框架:系统发育树(phylogenetic tree)。

在这种框架下,生物分类不再是静态的等级体系,而是动态的历史重建。每一个分类群都代表了一个单系群(monophyletic group),即包含一个共同祖先及其所有后代的类群。这种分类原则被称为“单系性原则”,至今仍是现代系统学的核心理念。

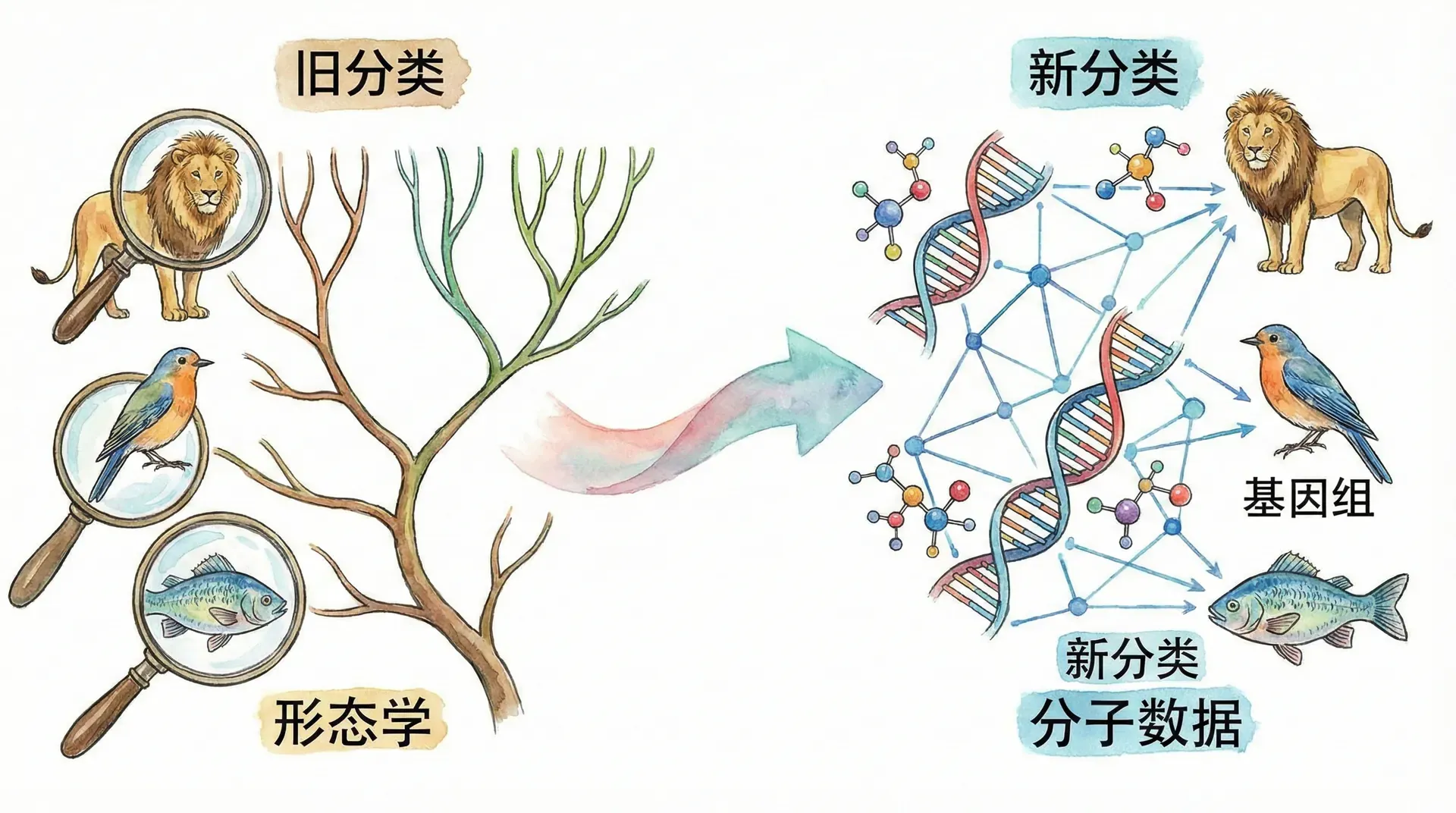

现代综合与分子革命

20世纪上半叶的“现代综合”(Modern Synthesis)将达尔文的进化论与孟德尔的遗传学结合起来,为分类学提供了更加坚实的理论基础。遗传学的发展使人们认识到,生物的相似性和差异性根本上源于基因的相似性和差异性。

然而,真正的革命性变化出现在20世纪末的分子生物学时代。DNA测序技术的发展使得科学家们能够直接比较不同物种的遗传物质,从而获得比形态特征更可靠的进化关系信息。

分子证据带来了许多令人震惊的发现。许多传统的分类被推翻或修正:

数字时代的分类学革命

大数据与人工智能的应用

21世纪的分类学正经历着前所未有的技术革命。高通量测序技术使得获取基因组数据变得快速而廉价;机器学习算法能够处理海量的形态和分子数据;数字显微镜和3D扫描技术为形态学研究提供了新的工具。

现代分类学家的工作方式已经发生了根本性改变。他们不再仅仅依靠放大镜和解剖刀,而是使用计算机程序来分析基因序列、构建系统发育树、识别物种界限。人工智能技术甚至能够从照片中自动识别物种,为公众参与生物多样性调查开辟了新的途径。

整合分类学的兴起

现代分类学强调“整合分类学”(integrative taxonomy)的理念,即综合利用形态学、分子生物学、生态学、行为学等多种证据来进行物种划分和系统重建。这种方法的优势在于能够提供更加全面和可靠的分类结果。

以中国特有珍稀动物大熊猫的分类为例,整合分类学方法的应用过程体现了现代分类学的特色:

- 形态学证据:大熊猫具有独特的“假拇指”结构和特化的磨牙

- 分子证据:DNA分析确认大熊猫属于熊科,而非独立的熊猫科

- 生态学证据:对竹子的高度特化适应

- 行为学证据:独特的交配行为和育幼模式

- 化石证据:揭示了大熊猫的演化历史和地理分布变迁

这种多维度的分析方法不仅解决了大熊猫的分类地位问题,也为其保护策略的制定提供了科学依据。

总结

站在21世纪的门槛上回望,生物分类学的发展历程就像一部波澜壮阔的认识史诗。从古代学者的朴素观察到现代科学家的精密分析,从手工绘制的植物图谱到计算机生成的系统发育树,人类认识生命多样性的努力从未停止。分类学的真正价值不在于给每一种生物安排一个位置,而在于帮助我们理解生命的奇迹,认识自然的秩序,思考人类在生物圈中的位置和责任。

在这个生物多样性面临前所未有挑战的时代,分类学的使命比以往任何时候都更加重要。我们不仅要记录和保护现存的生物多样性,还要为未来的世代保留完整的生命档案。每一个物种的发现都是对生命奥秘的探索,每一次分类的修订都是对自然秩序的更深理解。

正如一位现代分类学家所说:“我们是生命历史的记录者,是自然多样性的守护者,是连接过去、现在和未来的桥梁。”这份责任既是挑战,也是荣耀。它提醒我们,在这个快速变化的世界中,保持对自然的敬畏之心,传承科学精神的火炬,是每一个时代的人们都应该承担的使命。

从古代的观察者到现代的数据科学家,从传统的标本收藏到数字化的全球网络,分类学的故事还在继续。在这个故事中,每一个参与者都是重要的角色,每一个发现都是珍贵的贡献。让我们带着对生命的尊重和对知识的渴望,继续在这条认识之路上前行。