生物遗传现象的探索

有性生殖使每个生物个体都具备独特的特征,这种独特性远超无生命物质。山脉、湖泊等在外观上也许有别,但分子、原子本质上没有差异——这是物理学规律的基础。而生物领域则恰恰相反,每一个体都是自然选择和遗传变异共同作用的结果,彼此都有细微但真实的区别。

人类之间显而易见的差异其实在所有生物中都普遍存在。比如同窝小狗的毛色和性格各有不同,农田里的水稻即使多年人工筛选,每一株仍存在差异。正是这些个体差异赋予生物极强的适应力和进化潜能,使生命不断发展。

个体差异必然带来变异。一个物种的群体,无论外貌还是生理特性都存在变异,这些变异曾长期困扰生物学家。直到20世纪,科学家才真正揭示变异的本质。在达尔文时代,变异来源仍不明确,他只能称之为“偶发变化”,成为自然选择理论中最薄弱的一环。

古人虽不清楚遗传机制,却意识到后代会继承父母某些特征,同时也可能出现新性状。于是,生物世界既表现出亲缘的相似性,又展现出丰富的多样性,这也引发了无数讨论和推测。

传统农业中的遗传认知

中国古代的农民和牧民在长期的生产实践中积累了丰富的遗传经验。从战国时期开始,《吕氏春秋》就记载了“种稻必齐,大小美恶必均”的育种思想。汉代的《氾胜之书》详细描述了如何选择优良品种进行繁殖,这些做法都基于一个基本认识:某些品质是可以遗传的。到了唐宋时期,因地制宜、因种授时的农业技术促使人们进一步总结了有关作物“性状遗传”的经验。

中国古代的丝绸养殖业更是这种遗传认知的典型体现。养蚕人早就知道,不同蚕种的茧质、产量和抗病能力存在显著差异,通过精心选择亲蚕,可以培育出更优良的后代。这种实践智慧比欧洲同期的认知要先进得多。例如江南一带的养蚕业,采用多代选育和嫁接技术,促使“本地种”和“外来种”不断融合杂交——为遗传学发展提供了宝贵的自然实验室。

此外,畜牧业和园艺业同样积累了大量遗传知识。农民长期通过“留种、自繁自种”挑选适应本地气候的品系,牧民则选择优良家畜进行传代。民间素有“强驴配强驴,弱牛莫与交”的格言,体现了对优良性状传递的朴素认知。

然而,遗传的本质和机制始终是个谜。早期的观察者和农业实践者以及医生和哲学家的推测,提出了许多问题,其中大部分一直争论到二十世纪初。在生物学的各个领域中,恐怕没有任何一个领域比遗传学更需要通过驳斥错误观念和教条来推动理解的进步。即使是最伟大的自然观察家,也曾在“遗传到底是物质还是精神现象?”、“性状如何并为什么会出现隔代遗传?”等根本问题上产生迷惑与分歧。

历史上的错误遗传观念

下方表格整理这些历史上广泛存在的错误观念:

这些错误观念不仅在学术界盛行,在民间也有深远影响。比如,中国古代就有“一朝被蛇咬,十年怕井绳”式的遗传迷信,认为母亲怀孕时受到惊吓会影响胎儿的性格。还有“血统论”的观念,认为一旦血统“不纯”就永远无法恢复。类似观点在欧洲和伊斯兰世界同样流传,如“孕期饮食影响胎儿长相”等。

甚至到19世纪末,即便面对那时已经比较成熟的生物演化论和细胞学理论,融合遗传说(即黑白水相混合)仍然影响主流科学家对遗传现象的理解。现代人也常常带着这些历史烙印去误解遗传,比如对“基因决定论”或“祖传疾病必然发生”的夸大。

对这些错误观念的认知、驳斥和纠正正是推动遗传学不断向前的动力。从误解走向科学,依靠的是一代又一代人的质疑、实验和反思。

古代哲学家的遗传思想

中国古代的遗传观念

中国古代哲学家早已对遗传现象进行了较为深入的观察和思考。《黄帝内经》有“父精母血,胎孕乃成”的表述,比希波克拉底的“种子理论”更接近现代理解。在中医理论中,“肾藏精,主生殖”将肾精视为遗传的物质基础,可见古人已初步认识到家族性疾病与性状传递之间的关系。比如,唐代孙思邈强调了家族病的“反复不改”,朴素反映了遗传性。

相关主要观念举例如下:

宋代朱熹在《四书章句集注》提出“理一分殊”,既关注共性(物种特征)也强调个性(分殊),实际上初步认识到了“遗传”与“变异”这两个基本维度的统一。在品种与家族的实际经验中,古人通过“黑稻不化白”“隔代显现”等案例总结出一定规律,虽然没有揭示机制,但为后世科学打下了基础。

希波克拉底的种子理论

古希腊医生希波克拉底提出,“种子物质”来自身体的各个部位,通过体液输送到生殖器官。受精过程就是父亲和母亲的种子物质混合。他认为身体各部位都参与种子物质的产生,这可以解释为什么蓝眼睛的人生出蓝眼睛的孩子,秃头男性的后代也会秃头。这种思想认为某种体征如果在父母身上未完全显现,也可以由“种子”潜在地携带下来,等待在后代中表达。

- 该理论认为即使某些体征父母未表现,也可作为潜在“种子”遗传给下一代。(如蓝眼父母、秃头遗传等)

- 这种观点亦称“泛精子说”或“泛生论”,历史上延续至十九世纪,甚至达尔文的“泛生论”也受到影响。

不过,现代科学认知表明该理论混淆了体细胞和生殖细胞的界限,把遗传简化为“混合液体”,推动了遗传本质的持续探索。

亚里士多德的整体论

与希波克拉底截然不同,亚里士多德批评原子主义遗传观,他提出:

- 特征如指甲、声音等并不由“种子”直接生成,因而泛精子说解释不通。

- 男性精液代表“塑形原理”如工匠,女性经血提供材料,如木材。后代的独特性,由于“形式原则”和材料的相互作用。

- 亚里士多德认为遗传潜能不是物质本身,而是一种无形的组织力。

亚里士多德的“形式原则”思想,虽然是非物质性的,却与现代遗传学中的“程序控制表型”有某些相似点。这成为欧洲生物学哲学数百年的主流。

亚里士多德还有许多关于“遗传潜能”的思考,他认为种子的力量并不表现为物质,而是一种组织和塑造后代的“形式原则”。虽然这些哲学思辨如今看来抽象,但却影响了欧洲生物学数百年,直到形态发生与发育遗传学兴起,科学家才逐步用基因、染色体等物质基础赋予这种“形式力量”以新定义。

中世纪到文艺复兴的发展

到中世纪晚期,人们对自然探索逐步加强。当时普遍认为“上帝的意志”体现在万物和过程之中,研究关注“个体的起源”。但这种环境下,生命起源被赋予神秘色彩。例如:

这种精神在十六世纪特别发达。自发生成,即将生命注入无生命有机物质,被认为与正常繁殖一样自然。怪物的产生并不比正常生物的产生更令人惊奇。一种植物的种子或幼苗转变为另一种植物的种子或幼苗被认为是日常现象。甚至自发生论和混合理论长期主导生物学界,社会和宗教观念的影响让“生命的奇迹”常常走向神秘化。

中国传统的“阴阳五行”遗传观

同期中国的遗传观进一步系统化。明代张景岳《景岳全书》明确提出“男女媾精,万物化生”,强调父母双方对遗传的共同和均衡贡献,对健康子代的形成必须阴阳调和。

“五行相生相克”理论也被用来类比解释遗传,“父母五行属性影响后代体质”、“天人相应”等传统观念具有系统性、整体性思维特点。例如:

这些说法虽未触及分子机制,却在经验层面为中国遗传思想的积累、后来的科学“土壤”打下了基础。

林奈的物种和变种概念

本质主义的困境

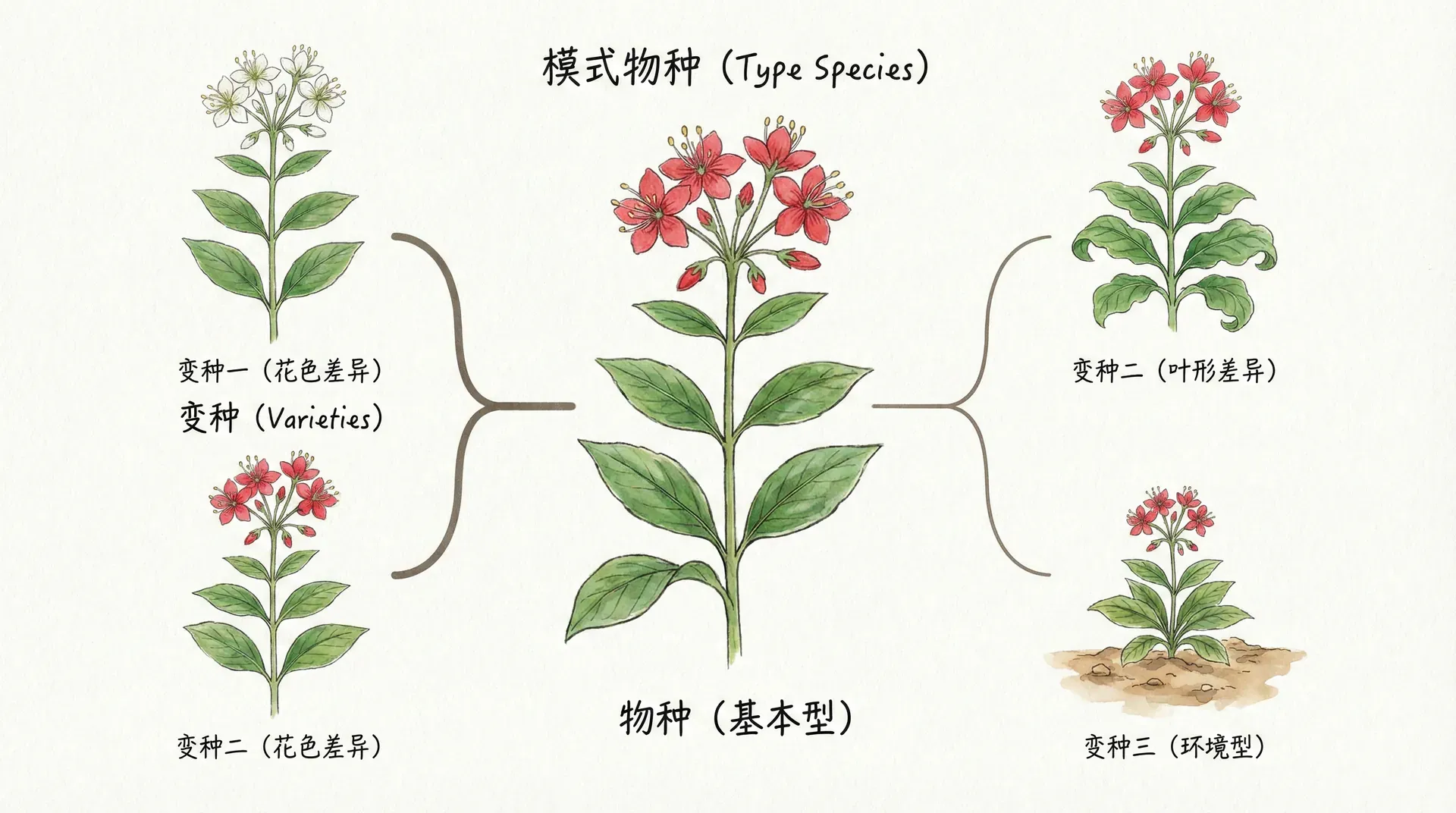

对于本质主义者来说,物种按定义是没有本质变异的。所有变异都是“偶然的”,不影响物种本质。变异个体不是不同的物种,而是“变种”。但随着观察积累,人们发现变种数量庞大、类型纷繁,种与变种的界限也越发模糊。

林奈将变种特征化为:“有多少不同的植物从同一物种的种子中产生,就有多少变种。变种是由偶然原因改变的植物:气候、土壤、温度、风等。因此,当土壤改变时,变种会恢复到原来的状态。”这种说法在当时推动了园艺、农学对环境可塑性的关注,却低估了种群内部遗传差异的力量。

以下整理了林奈对“变种”概念的分类:

中国古代的品种分类实践

中国古代在品种分类方面有着丰富的实践经验。《齐民要术》详细记录了不同品种作物的特征和栽培要点。比如,对于稻米就有“粳稻”、“籼稻”等基本分类,进一步还有“早稻”、“晚稻”等按生育期分类,以及“香稻”、“糯稻”等按品质分类的详细体系。

不仅如此,农民们还通过观察每代作物的变化,识别稳定遗传、易变异和对环境敏感的性状。例如,对某一品种的持续选育中,若发现某一性状能代代相传,便归因于“家种本性”,如“黑稻不化白,白稻不染黑”,实际上反映了基因型的遗传稳定性。而对于环境导致的表型变化,也有“风土不同则性状有异”的认识。现代遗传学从这些分类实践和经验总结中汲取灵感,并在分子水平做出了科学解释。

早期杂交实验的探索

系谱研究法

探究遗传的路径大致有两条:其一便是“系谱”方法。人类社会由于代际延续和家族文化,较容易追溯体貌、性格、疾病等显著特征的遗传流变。中国古代有悠久的族谱传统,早在明清时期,大型宗族的世系谱牒中,常见对某些家族特殊遗传性状的记载——如某门第连续数代特定手型、发色,甚至身高与口才之描述。这些史料,有助于后世研究遗传病、常染性状的家族性;西方医学更是在十八世纪率先用家谱法系统跟踪一些遗传缺陷(如血友病、白化病),而中国则更早开始了长时段、大范围的人口遗传资料的自发收集。

这一家系法不止服务于生理或病理讨论。在中国传统文化中,“书香世家”、“相貌遗传”、“门风相承”——这些强调家族气质、形貌、学业传承的观念,实则表现了社会对遗传观的朴素认识与归纳。表格简要对比了中西系谱研究的侧重点:

杂交育种的实践路径

与系谱法并行发展的,是杂交育种法。两大实践流派:一为“物种杂交者”——着眼于不同物种杂交、观察能否诞生全新类别;二为“实用育种者”——主攻同一物种下的品种改良与优选。二者兴趣和目标迥异,但都为遗传学的发展打下了基础。例如,《诗经》中“硕鼠硕鼠,无食我黍”隐含有精细粟、黍分种的管理,显示出早期栽培中对“种”的细致辨析。宋代的《农书》则已出现“杂种成新,择其尤良而复本种”的论述,强调通过杂交产生新品后,再反复选择以稳定理想性状,这与现代杂交育种和纯系选育的思想高度一致。

以下表格对比了两派主要特点:

物种杂交理论

林奈在晚年提出“自然物种间可自由杂交”的设想,曾极大挑战了他本人和本质主义者关于物种本质不可分的观念。他在论文中列举了一百余种假定杂种,其中59种进行了详细描述,这些多来源于人工授粉实验。有趣的是,这一理论假定“杂种具有中间本质”,若与亲本之一再次杂交,则本质会呈现渐变,这与传统物种明确界限论相悖。围绕“杂种能否稳定遗传”“什么是真正的物种”之争论,持续了近百年,直至遗传因子的“离散”与“连续”假设被明确区分,才逐渐尘埃落定。

林奈的杂种例汇为后来园艺学、农学关于“自然变异”的实证提供了案例,促进了对“连续性”和“突变性”遗传现象的关注。

中国传统的杂交认知与实践

中国古代文献中,动植物杂交现象观察和实践丰富细致。以《本草纲目》为例,李时珍曾记载果树之间嫁接形成“合体”,产生既有父本又有母本特征的新类型。这既蕴含杂交、杂种性状的新组合思想,也反映出对“基因交流”的初步感知,尽管解释带有神秘色彩却极具经验价值。

在动物领域也不乏例证。如下表所示,不同动物杂交育种在中国的实践:

这些动物杂交实践不仅服务于农业生产,也为中国对遗传规律的早期认知提供了坚实基础。随着大量代际观察和选优,家畜家禽、园艺果树甚至昆虫的杂交育种案例不断积累——它们成为现代遗传研究的宝贵资料和经验源泉。

综上,早期杂交实验和家系追踪的多元路径,既体现了中西不同文化下对“遗传现象”的认知和探索,也为后来的科学理论发展与实验方法积累了重要素材。

科学育种的曙光

实践育种家的贡献

与物种杂交者完全不同的传统是实用植物育种者的传统。他们的纯功利目标是提高栽培植物的生产力,增强抗病和抗寒能力,培育新品种。虽然他们也利用物种杂交,但主要兴趣是品种间的杂交,其中许多差异仅在一个或几个性状上。

这些植物育种者比植物杂交者更有资格被认为是孟德尔的直接前驱。他们研究个别性状并跟踪其在几代中的命运。中国古代的茶叶育种就是这种精细化育种的典型例子。不同的茶树品种在叶形、香味、抗病性等方面存在差异,通过精心选择和杂交,培育出了众多优良品种。例如福鼎大白茶、铁观音、龙井等名茶品种,都是几百年人工育种和自然选择共同作用的结果。

不仅如此,明清时期江南棉花、东北高粱、北方苹果等众多作物的地方品种育种方法,加快了生产力进步,也加深了对遗传规律的感性认识。这些经验为后来的分子标记、性状选择打下了基础。

量化研究的萌芽

到1850年代,杂交者和植物育种者已经奠定了广泛的基础。他们清楚地确立了遗传理论所需的大部分事实,如双亲的平等贡献、显性现象、第一代杂种的相对一致性、分离(第二代变异性增加)以及正反杂交的同一性。通过“分代观察实验”,人们在统计出苗率、优良性状出现比例时,促发了对“机率与遗传关系”的初步探讨。

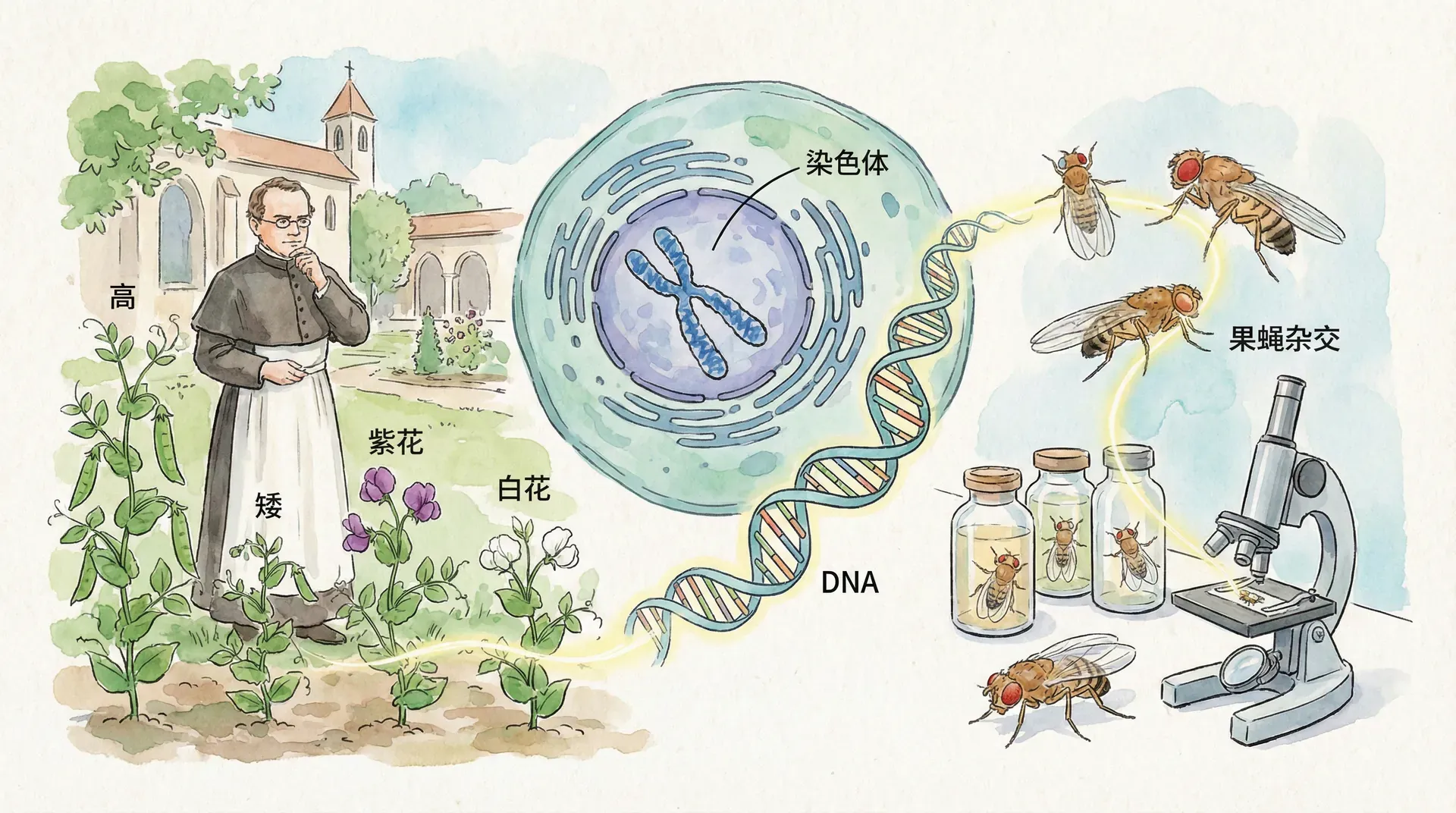

舞台已经为一位天赋异禀的个人的出现做好了准备,他将提出前所未问的问题,并用新的方法论来解决这些问题。这个人就是格里戈尔·孟德尔。

孟德尔的成功在于他不仅继承了前人的经验,更重要的是他引入了数学统计的方法,开创了定量遗传学的新时代。正是通过对豌豆杂交组合的严格记载与数据分析,他首次提出了“遗传因子分离定律”和“性状独立分配定律”,为现代遗传学奠定了基础。

通过对这段历史的回顾,我们可以看到,遗传学的发展是一个从朴素观察到科学理论、再到分子机制解析的漫长过程。中国古代的农业实践和哲学思辨为这一科学的发展做出了重要贡献,而现代遗传学的建立则需要全人类智慧的共同积累。每一次哲学思考、每一次田间实验、每一场跨代追踪,都是推动遗传学前进的基础石。