从细胞到遗传

当我们仔细观察家族中的长辈与晚辈,经常会发现一些有趣的现象:无论是头发的颜色与形状、身高体型,还是笑起来时的酒窝,甚至一些动作神态,都会在父母和子女、祖父母与孙辈之间反复出现。这些看似由“遗传”主导的特点如何被一代代“复制”下去?生命的信息能够如此精准地在家族成员间延续,这背后到底有着怎样的机制?这些问题,千百年来一直吸引着无数智慧的头脑去追寻答案。

遗传的核心在于:生命个体如何将自身的特征和信息准确又高效地传递给下一代?只有理解了这种连续性,才能真正揭开生物世界繁衍不息的奥秘,这也是现代生命科学探索的最根本议题之一。

其实早在两千多年前,古希腊学者便注意到生殖与个体特征传递之间有密切联系。他们推测,正是“性的结合”为代际信息的传递提供了基础。不过,究竟是什么承载着这些遗传特征?所谓的“种子”或“胚质”是什么组成?不同文明中的思想家提出了各式各样的理论,有人说是某种能量,有人认为是特殊的气息或‘灵’,还有人猜测是和般的微观物质或未知力量在起作用。尽管想象各异,但关于遗传机制的具体细节,始终笼罩在神秘的迷雾之中。

显微世界的发现

显微镜开启新视野

直到显微镜的发明,人们才有可能真正探索生命的微观世界。就像当年郑和下西洋需要精良的船舶技术一样,探索细胞世界也需要先进的观察工具。

16世纪90年代左右,荷兰的眼镜制造商发明了最早的简易显微镜。1665年,英国科学家虎克在他的《显微术》一书中,首次描述和绘制了软木片中的一些孔洞和盒状结构。他把这些结构称为“细胞”,这个词一直沿用至今。

细胞这个词的来源很有趣——虎克观察到的其实只是植物细胞壁留下的空腔,就像蜂巢中的小格子,所以他用“cell”(小室)来命名。

随后的一个多世纪里,研究者们陆续在动物组织中发现了类似的球状或泡状结构。但是,真正理解细胞意义的突破,要等到显微镜技术的重大改进。

细胞理论的诞生

19世纪20-30年代,显微镜开始在英国、法国、德国和奥地利批量制造,并成为较好实验室的标准设备。新的技术进步极大地促进了显微镜研究。

这时期的一个重要发现是,活细胞并不是空的,而是充满了粘稠的液体。法国动物学家杜雅丁将这种物质称为“肉胶”,而德国学者普金耶和冯·莫尔则称之为“原生质”。原生质被认为是“生命的物质”,几乎在100年时间里都被视为所有生理过程的真正执行者。

施万-施莱登细胞学说

19世纪30年代末,关于细胞的认识归结为两个核心问题:细胞在生物体中的作用是什么?新细胞是如何产生的?

植物学家施莱登和动物学家施万给出了初步答案。施莱登属于反对德国自然哲学的年轻一代生物学家,他们试图用还原论的物理化学方法解释一切现象。1838年,施莱登提出了“自由细胞形成”理论,认为细胞核首先从细胞内容物中结晶形成,然后逐渐发育成完整的细胞。

施万在1839年发表的经典著作《动植物结构和生长一致性的显微研究》中,证明了施莱登的结论同样适用于动物。通过研究胚胎动物组织及其后续发育,他成功证明了即使是骨骼这样在成熟时看不出细胞来源的组织,实际上也起源于细胞。

动植物都由相同的基本元素——细胞——构成这一事实,为生命统一性提供了又一重要证据,被誉为伟大的生物学理论之一——细胞理论。

生命的性与受精

植物性的发现

虽然动物的雌雄区别从古代就已知晓(毕竟人类的类比不可避免),但植物的性别现象发现得要晚得多。古代亚述人虽然知道用雄性椰枣树的花粉为雌性树授粉,但这种知识并未普及。

中世纪后,格鲁首先推测花粉在受精中的作用。然而,直到1694年德国植物学家卡梅拉里乌斯发表《植物性书信》,植物的有性生殖才得到确凿证实。他明确指出花药是雄性器官,强调花粉对于受精的必要性。

卡梅拉里乌斯提出了极其深刻的问题:“如果那些有显微镜的人能告诉我们,花粉粒的内容是什么,它们在雌性器官中能渗透多深,是否完整地到达接受种子的地方,以及当它们破裂时会释放出什么,那就太好了。”这个挑战后来被众多科学家接受。

受精的本质探索

细胞理论建立后,一个显而易见的问题是:这个理论能否延伸到卵子和精子?对于精子,这个问题很快得到解决。1841年,科利克尔通过研究精子发生过程,证明了精子就是细胞。

对于卵子,情况更复杂一些。无论是1827年发现哺乳动物卵子的贝尔,还是1830年发现卵巢卵子大细胞核的普金耶,都没有意识到这些结构的细胞性质。直到1852年,雷马克证明了蛙卵是单个细胞,1861年格根鲍尔将这一结论扩展到所有脊椎动物。

现在看来,既然卵子和精子都是细胞,受精显然就是这两个生殖细胞的融合,产生新个体。但实际上,这种认识花了几十年才确立。从1824年到1873年,一个又一个提示性观察被忽视或错误解释。

受精过程的确立

理解受精现象困难的原因在于它同时属于功能生物学和进化生物学。胚胎学家注意到未受精卵可能长期保持休眠,直到受精才开始发育,因此将精子的作用视为纯粹的机械刺激。而对遗传感兴趣的学者则认为受精是父本和母本遗传物质混合的过程。

1875年春天,奥斯卡·赫特威格使用优良设备研究了地中海海胆的受精过程。海胆卵很小,卵黄很少,即使在高倍显微镜下也很透明,卵子和精子都容易保存、固定和染色。

赫特威格清楚证明了受精后在卵子中观察到的第二个细胞核来自精子,只有单个精子参与受精,雄性和雌性细胞核融合成单个细胞核,并通过分裂产生发育胚胎的所有细胞核。受精卵细胞核永不消失,它与新发育生物体中的所有细胞核之间存在完全的连续性。

遗传物质的基础

变异与遗传的物质基础

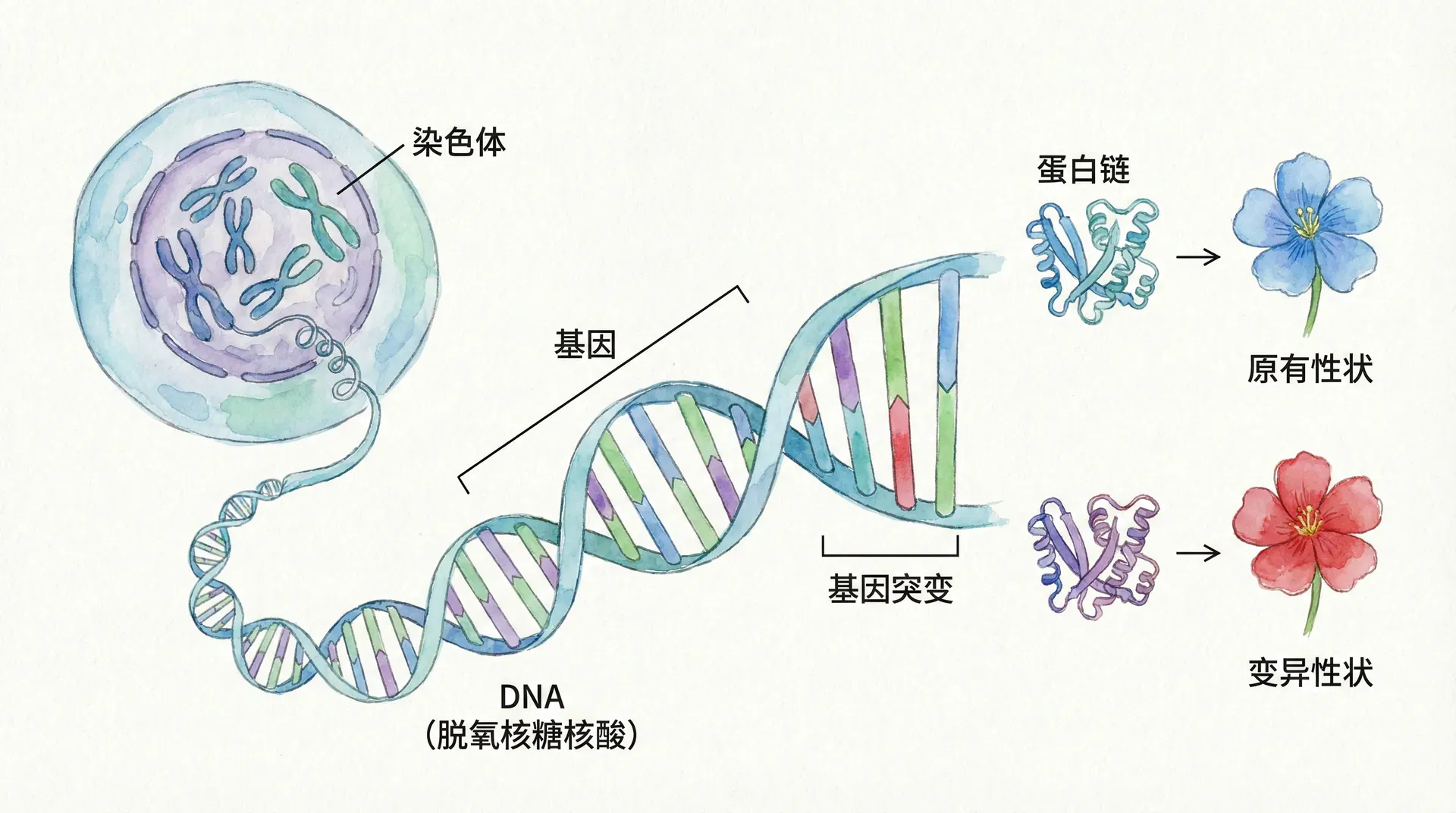

18世纪末19世纪初,当变异的重要性开始被认识时,关于其成因的问题也开始被提出。变异可能影响生物体的任何方面,无论是形态学的还是非形态学的特征。必须存在某种潜在的元素——某种生理或化学元素——导致这种变异。

当时面临的关键问题包括:物种的全部特征是由单一、均匀、物种特异性的物质控制,还是每个特征由可以独立变化的独立粒子决定?遗传物质是“软”的(在个体生命期间或经过世代可以逐渐改变),还是“硬”的(完全恒定,只能通过

基因概念的先驱

从1860年代到1900年,细胞质和细胞核中结构元素的本质成为无穷推测的主题。这个时期最重要的贡献是:尽管答案可能是错误的,但这些学者开始提出正确的问题。

几乎所有这些作者都假设身体(包括其细胞)由微小粒子或微粒组成。这些微粒必须在个体发育和遗传中发挥双重作用。这些粒子必须具备自我复制的能力,这立即提供了与无生命自然界的根本区别,因为无生命世界不存在自我复制。

斯宾塞首先提出了遗传和发育的一般理论。他假设存在生理单位,大小介于细胞和简单有机分子之间。这些单位被认为是自复制的、物种特异性的、相同的单位。生物体的形式是由这些单位按预定方式彼此相邻放置的能力造成的,就像分子形成晶体时一样。

达尔文的泛生论理论更进一步。他假设生物体的遗传特质在生殖细胞中由大量个体不同的、肉眼看不见的微小粒子——所谓的胚芽——来代表。这些胚芽通过分裂繁殖,并在细胞分裂期间从母细胞传递到子细胞。

细胞核的重要性

从细胞核到染色体

到1884年,已经相当确定和被接受的是,动植物的受精都包括母本和父本生殖细胞的融合,两个配子对新合子的形成做出相等贡献,关键过程是各自细胞核的融合。注意力接下来转向细胞核。

细胞核只是胚种物质的无定形质量,如表观遗传学家的不言而喻的假设——也许只是点燃卵细胞发育过程的引信——还是细胞核尽管体积微小,却高度结构化,其不可见的微观结构掌握着受精后极其精确和特异性发育的关键?

1875年到1880年间,五位研究者——巴尔比亚尼、范贝内登、弗莱明、施莱希尔和施特拉斯堡——能够连续跟踪细胞分裂期间的所有事件。他们证明了三个重要事实:细胞核分裂在细胞分裂之前开始;核物质变化有规律的序列;植物界和动物界核分裂和细胞分裂的基本现象是相同的。

有丝分裂的发现

细胞分裂过程极其复杂。为什么需要如此复杂性?为什么细胞核不简单地一分为二?威廉·鲁克斯在1883年提出了这个问题。

鲁克斯回答说,如果核物质是同质的,简单的核直接分裂就足够了。但是,如果核物质是异质的,如果它由无数粒子组成,每个粒子都有不同的遗传能力,那么只有一种可能的方法可以分割这种物质,使每个粒子在两个子细胞中都有代表。这种方法是将所有粒子按顺序排列,像串珠一样,然后纵向分割这个串,“使每个染色质球被分成两半,从而从每串球产生两个相邻放置的串”。

鲁克斯的理论表明,有丝分裂复杂机制的存在是为了确保遗传物质的精确分配。这种机制保证两个子细胞在质量和性质上都完全相同。

染色体与遗传

从细胞核到染色体

根据研究者的兴趣不同,在遗传学诞生前的25年里,核分裂被以两种完全不同的方式解释。

对发育主要感兴趣的人提出的大问题是:未分化的卵细胞如何通过简单分裂产生神经组织、腺体组织、表皮和组织学家和生理学家认识的数百种其他组织的分化细胞?

那些对传递遗传学感兴趣的相对少数作者正在为最终导致这样的问题奠定基础:什么机制能够以这样的方式分割核物质,即完全相等的一半被传送到分裂细胞的子细胞?

染色体的连续性

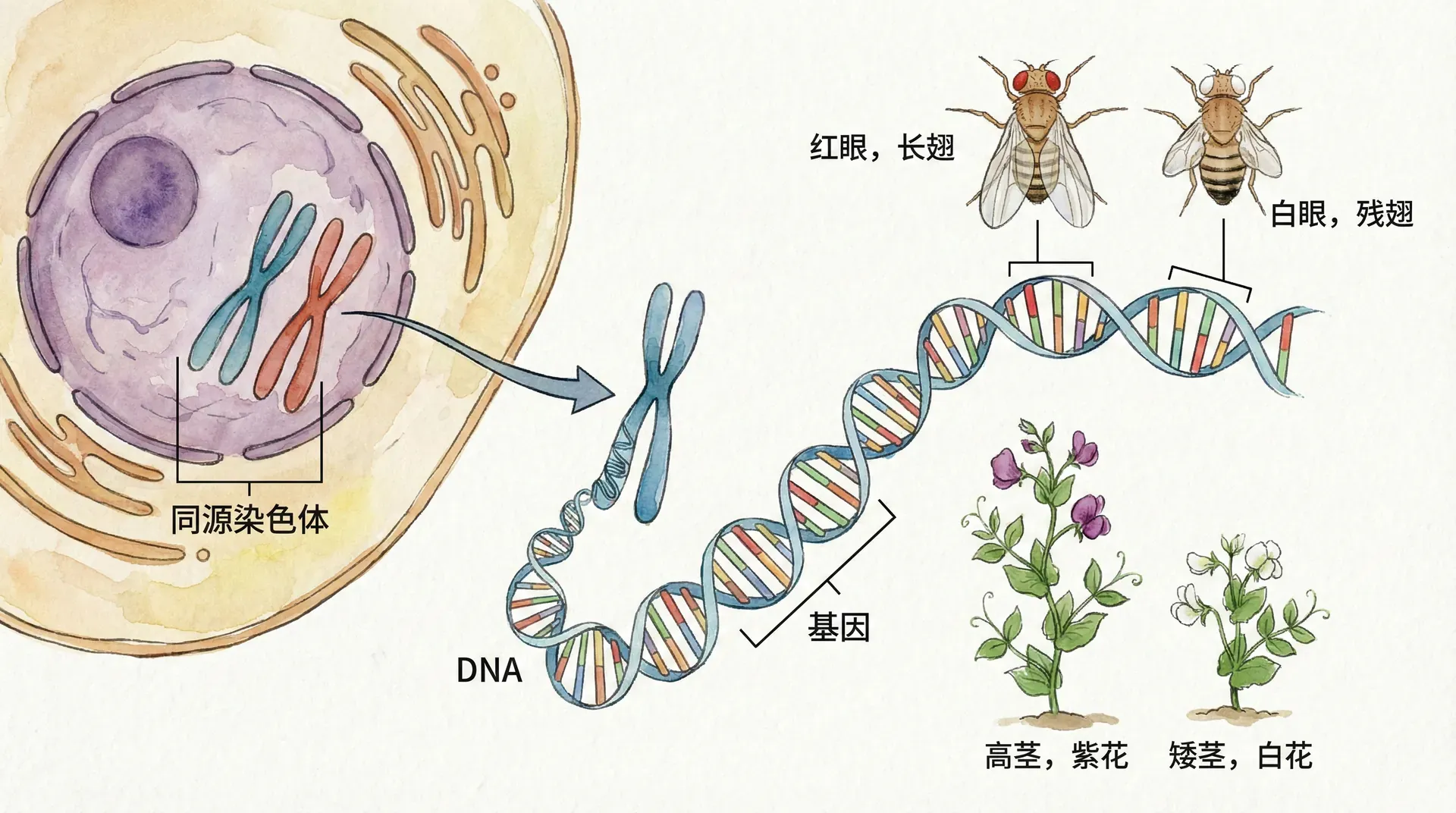

1883年,比利时细胞学家范贝内登发表了对马蛔虫受精的精彩分析。这种生物特别适合研究,因为它只有四条染色体。他能够证明配子只有两条染色体,受精的雄核并不与雌核融合产生其核物质的混合,而是雄核的两条染色体只是与卵核的两条染色体结合,形成有四条染色体的新合子核。

在受精卵的第一次卵裂分裂中,四条染色体中的每一条都像每次有丝分裂一样纵向分裂,每个子细胞接受相同的两条父本和两条母本染色体参与受精。

虽然范贝内登观察到新个体的核物质有一半来自父亲,另一半来自母亲,但他没有在他的观察和遗传之间建立任何联系。不是理论家的他,没有从他精彩的细胞学证明中得出明显的结论。

遗传物质的确立

几乎同时,四位德国生物学家独立得出结论。魏斯曼在1883年对遗传问题的深入分析中得出结论,核物质是遗传物质,他将其称为“胚质”。1884年,领先的动物细胞学家奥斯卡·赫特威格和领先的植物细胞学家施特拉斯堡在回顾过去十年的广泛文献后,能够确凿证明,除了细胞核是遗传的载体之外,没有其他可能的解释。

甚至有可能通过实验证明细胞核是遗传物质的所在地。博韦里在1889年进行的一系列巧妙研究中,通过剧烈摇动使海胆卵破碎,发现大的无核卵片段可以被不同物种的精子受精。尽管这个单倍体杂交卵片段只有母本细胞质中的父本染色体组,但它正常发育,产生的幼虫主要具有父本特征。

总结

通过显微镜这个科学利器,人类终于揭开了生命传承的基本机制。从细胞理论的建立,到受精过程的阐明,再到遗传物质载体——细胞核和染色体的发现,科学家们逐步构建起了现代遗传学的基础框架。

这个历程告诉我们,科学发现往往需要技术进步的支撑,正确的理论需要大量实验验证,而且重要的突破通常是多位科学家共同努力的结果。从古希腊的哲学思辨到19世纪的实验科学,人类对遗传现象的认识经历了从定性到定量、从推测到实证的深刻转变。

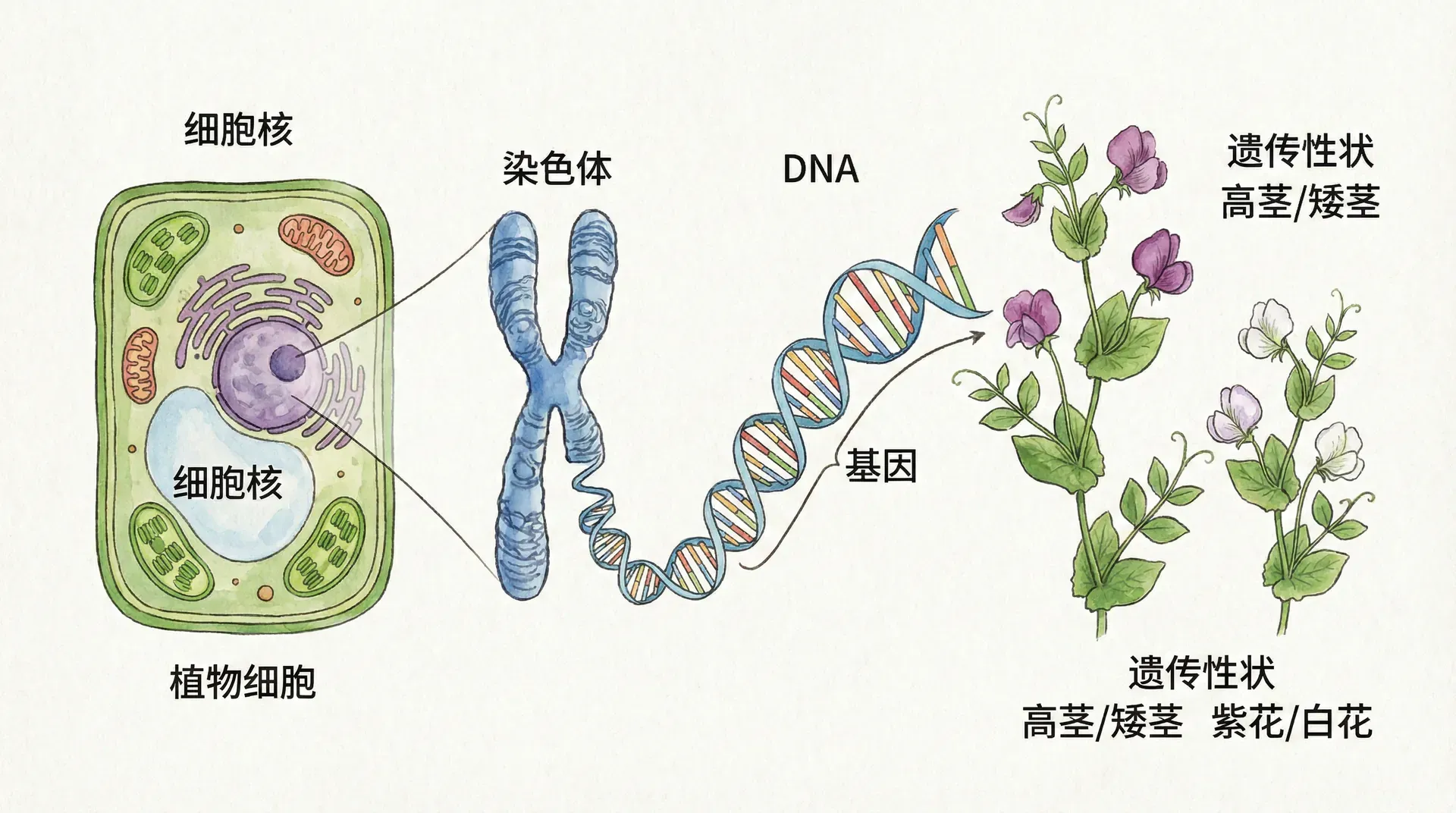

这些发现为后来孟德尔遗传定律、DNA双螺旋结构以及现代分子生物学的发展奠定了坚实基础。正如我们今天在研究基因工程、干细胞技术时,仍然需要回到这些基本概念一样,理解生命的传承机制仍然是生物科学最核心的问题之一。

现代中国在生物技术领域的快速发展,从袁隆平的杂交水稻到当前的基因编辑技术,都建立在这些基础科学发现之上。这提醒我们,基础科学研究的重要性永远不能被忽视——今天看似抽象的理论发现,可能就是明天改变世界的技术基础。