群体压力下的从众抉择

当一场充满争议的演讲结束后,前排的狂热听众率先起立鼓掌,紧接着他们身后的人群也跟着站起来。这股起立的浪潮逐渐向后蔓延,最终到达了那些原本只想礼貌鼓掌的观众面前。此时此刻,坐在人群中的你面临着一个选择:是继续安坐不动,成为全场唯一还坐着的人,还是跟随大多数人站起来?

这个看似简单的选择背后,隐藏着人类社会行为中一个最核心的谜题——从众心理。我们为什么这么容易受到别人影响?什么时候最容易“随大流”?什么样的人更喜欢“我行我素”?

从众并非全然是好事或坏事,它既可能导致有害行为的传播,也可能维护社会秩序的稳定。

从众的本质

许多人觉得从众就是简单的“学样子”,其实没这么简单。真正的从众是指在群体压力下,改变自己原本的想法或做法,去迎合大家的期待。

关键在于“改变”二字。如果你和大家都喜欢喝豆浆,这不是从众;但如果你本来不喜欢,只是看到别人都在喝才跟着喝,这就是从众。判断的核心标准很简单:如果只有你一个人,你还会这样做吗?

就像街边的小吃摊,如果你本来就想买那家的煎饼,排队也就排了;但如果你本来不打算买,只是看到一大堆人在排队就觉得“这么多人买,一定很香”,于是也跟着排起队来,这才是从众。

从众的三种形式

心理学家将从众行为分为三种不同的形式,每种都反映了人们在面对社会压力时的不同反应模式。从表面的顺从,到权威命令下的执行,再到发自内心的认同,这三种形式层层递进,帮助我们理解人们在群体中究竟经历了怎样的心理变化。

表面顺从,内心不服

依从就是表面功夫,表面上跟大家保持一致,心里却不认同。就像公司要求穿正装,你可能不情愿但还是穿了,因为不穿不行。这背后的逻辑很现实:为了得到好处或者避免麻烦。职场里这种事情太常见了:明知某个会议纯属浪费时间,但还是乖乖坐在那里;明知领导的决定有问题,但还是笑着点头。

权威命令下的服从

服从就是对明确指令的执行,比依从更直接。军人必须听从上级命令,学生要遵守老师的课堂纪律,这些都属于服从。

在传统的中国社会中,“师者如父”的观念体现的正是这种服从文化。学生对老师的权威不容质疑,这既体现了对知识的尊重,也反映了等级制度下的服从心理。

内心认同的真正接受

接受就深入得多了,不仅行动上跟着做,心里也真心认同。这种改变是发自内心的,即使没人监督,也会自觉坚持。

一个人最初只是因为朋友催着才开始健身,但慢慢发现运动确实让人精神好、身体棒,从此变成了健身达人。这就是从依从演变为接受的典型过程。

有趣的是,接受有时会跟在依从之后出现。当我们为了适应群体而改变行为后,往往会调整自己的内心想法来减少心理上的不协调感。

文化视角下的从众

从众在不同文化中被赋予了截然不同的价值判断。在西方个人主义文化中,从众往往被视为缺乏独立思考的表现,是一种负面特质。如果有人说你是“真正的从众者”,你可能会感到被冒犯。

但在东亚的集体主义文化中,顺应群体却被视为包容、自制和成熟的表现。就像在传统中国社会里,“礼之用,和为贵”的理念深入人心,人们更看重群体和谐胜过个人表达。

中国文化在这个问题上有些矛盾。一方面讲“众人拾柴火焰高”,强调团结的力量;另一方面又欣赏“特立独行”的个性。这使得中国人在面临群体压力时,往往要看情况再决定是随大流还是坚持己见。

“我们选择标签来迎合我们的价值观和判断。标签既描述又评价,而且无法避免。”

从众行为的价值判断

从众这件事本身没有绝对的好坏,关键要看从什么众、怎么从。跟着喊“酒后不开车”是对公共安全的维护,围观欺凌别人则是对错误行为的助长。跟着大家排队买票、遵守交通规则,这种从众是好事;而穿什么颜色的衣服、听什么风格的音乐,这类从众就显得无关紧要了。

这提醒我们,面对群体压力时,重要的是要有自己的判断:不能什么都反对,也不能什么都跟随。具体怎么做,要看对错、看利弊。从众心理在日常生活中无处不在,影响也比我们想的更深刻。明白了从众的道理,一方面可以更好地理解别人的行为,另一方面也能让自己在面对群体压力时更加冷静和理智。

关键不在于是否从众,而在于从众的内容和后果。盲目的从众可能导致灾难性的结果,而明智的从众则有助于社会的和谐稳定。

谢里夫的规范形成研究

要想真正弄明白从众心理,还得看看那些经典的心理学实验。第一个要说的是心理学家谢里夫在20世纪30年代做的一个神奇实验。谢里夫想研究一个问题:人们是怎么在不知不觉中达成一致的?为了探究这个秘密,他设计了一个非常巧妙的实验。

静止光点与移动幻觉

在一间不见五指的小黑屋里,前方几米远的地方突然亮起一个小光点。起初它一动不动,然后看起来开始在黑暗中摇摇摆摆,几秒钟后消失。参与者被要求估计光点移动了多远。

一片漆黑中人哪里判断得出距离,只能大约估计:“大概两三厘米吧。”实验者再来一次,这回可能说“五六厘米”。来来回回几次之后,每个人的答案就慢慢稳定下来了,比如固定在四五厘米左右。

第二天,参与者再次来到实验室,但这次不是一个人,还有另外两个昨天也做过同样实验的人。光点再次出现,另外两人根据自己昨天的经验说:“一厘米”“两厘米”。这和原本的判断相差甚远,但随着实验的继续进行,三个人的估计开始逐渐趋于一致。到了第三天、第四天,小组成员的答案越来越接近,最终形成了一个共同的“群体规范”。

这里隐藏着实验的关键秘密:光点其实根本没有移动!谢里夫利用了一种名为“自动运动现象”的视觉错觉——在完全黑暗的环境中,静止的光点会看起来在移动。

群体规范的跨代传承

更令人震惊的是实验的后续发现。一年后,当研究者单独重新测试这些参与者时,他们仍然坚持着当初群体形成的判断标准,而不是回到最初的个人估计。这意味着群体规范不仅在当时影响了他们的判断,更在无声无息中重塑了他们对现实的感知。

后续的研究更加深入。罗伯特·雅各布斯和唐纳德·坎贝尔设计了一个“文化传承”实验:他们让一个事先安排好的人故意给出夸大的光点移动距离。然后,这个人离开,由一个真正的参与者替代,接着这个参与者又被另一个新人替代。

令人惊讶的是,这个虚假的判断标准竟然传承了五代参与者!每一代人都在不知情的情况下成为了“文化欺骗的无意共犯”。这个实验深刻地揭示了一个事实:我们对现实的看法从来不是完全属于自己的。

社会感染的日常体现

谢里夫的发现在日常生活中随处可见。当一个人咳嗽时,周围的人也会开始咳嗽;当有人打哈欠时,这种行为会像传染病一样传播。这些都是社会感染的例子。

电视节目中的笑声音轨正是利用了我们的这种易受暗示性。有研究发现,当我们认为笑声来自“像我们一样的人”时,这种效果会更加明显。这解释了为什么相声演员总是需要捧哏的配合,为什么脱口秀现场需要观众的笑声——我们天生就容易被相似群体的反应所影响。

在中国的茶馆文化中,这种现象更加明显。当一桌人开始热烈讨论某个话题时,邻桌的客人往往也会不自觉地降低声音,专注倾听,甚至在无意中调整自己的观点。

甚至连情绪也具有传染性。英国研究者发现,在同一个工作小组中的护士和会计师往往会分享相似的情绪状态——快乐或沮丧都会在团队内部传播。这种“情绪链接”现象在中国的工作环境中同样明显:一个部门如果有一个特别积极或消极的同事,往往会影响整个团队的氛围。

谢里夫的实验告诉我们,即使在没有明显外在压力的情况下,我们仍然会不由自主地受到他人的影响。这种影响是如此微妙而深刻,以至于我们往往意识不到自己正在改变。正如那句古话所说:“近朱者赤,近墨者黑”,我们的认知和判断从来不是孤立存在的,而是在社会互动中不断形成和重塑的。

阿希的从众压力实验

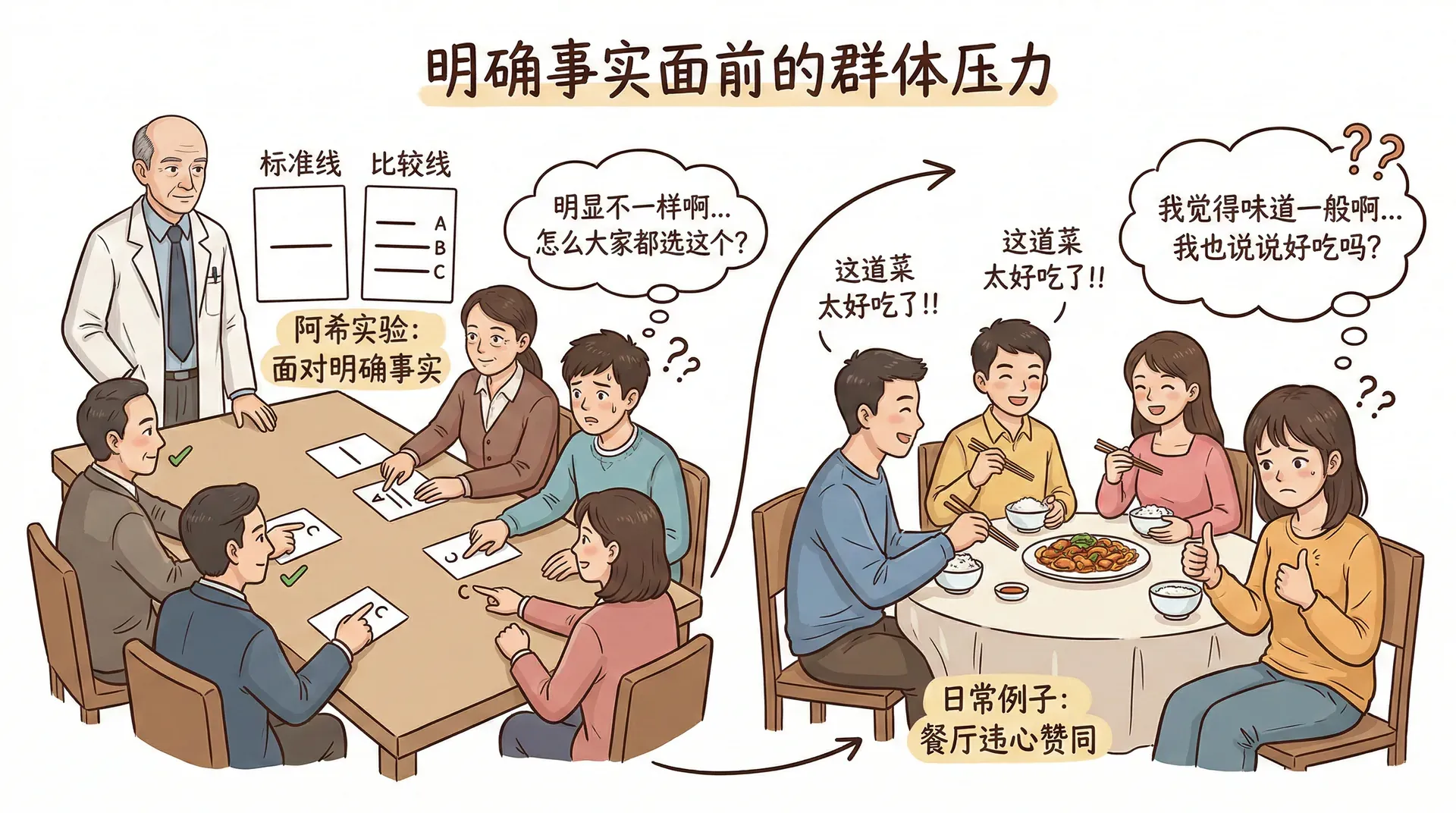

如果说谢里夫的实验揭示了模糊情境中的从众现象,那么所罗门·阿希的实验则展现了即使在明确无误的情况下,群体压力依然具有强大的影响力。阿希的灵感来源于他对日常生活中一个现象的观察:为什么在明显的事实面前,人们有时还会改变自己的看法?在餐厅里,当所有人都说某道菜很好吃时,即使你觉得味道一般,也可能会违心地表示赞同。

线段判断中的群体压力

阿希设计了一个看起来极其简单的实验。参与者来到实验室,发现房间里已经坐着六个人,自己是第七个,也是倒数第二个发言的。实验者拿出一张卡片,上面画着一条标准线段,然后展示另一张卡片,上面有三条不同长度的比较线段,分别标记为甲、乙、丙。任务很简单:判断哪条线段与标准线段长度相同。

这个判断简单得让人觉得荒谬——答案显而易见就是乙线段,差异大到连小学生都不会搞错。前面几个人果然都说:“乙”。这真是个轻松的实验。

但在第三轮测试中,不可思议的事情发生了:尽管正确答案仍然明显是乙,第一个人却说:“甲”。以为他在开玩笑,但第二个人也说:“甲”。接着第三个、第四个、第五个、第六个人都说:“甲”。

此时轮到自己了。眼睛清楚地告诉答案是乙,但房间里的其他六个人都坚持说是甲。开始怀疑:是不是自己的视力出了问题?还是理解错了实验要求?

令人不安的实验发现

数十名大学生在阿希的实验中经历了这种内心冲突。作为对照组,单独作答的参与者正确率超过99%。但当面对一致的群体错误判断时,情况发生了戏剧性的变化。虽然有些人从未妥协,但四分之三的人至少有一次选择了从众。总体而言,37%的回应是从众的。当然,这也意味着63%的情况下人们没有从众。正如研究者伯特·霍奇斯和安妮·盖耶所指出的,实验显示大多数人“即使在他人不诚实的时候也会说真话”。

尽管许多参与者表现出了独立性,但阿希对从众现象的担忧是明确的:“理性聪明且善意的年轻人竟然愿意颠倒黑白,这是一个值得关注的问题。这引发了我们对教育方式和指导我们行为的价值观的质疑。”

从众背后的心理煎熬

这个实验的巧妙之处在于,它不仅记录了行为结果,还捕捉到了参与者的内心痛苦。那些选择从众的人并不是漫不经心地改变答案,而是在激烈的内心斗争后做出的选择。

眼睛清楚地给出一个答案,但周围的每个人都在说另一个答案。这种认知冲突引发的焦虑和不安,远比简单的答对答错更加深刻。在中国的社会环境中,这种心理冲突同样常见。在会议中,当你对某个明显有问题的提案持不同意见时,如果发现其他所有人都表示赞同,你很可能会开始怀疑自己的判断,甚至违心地表示同意。

明确情境中的从众困境

阿希的实验与谢里夫的实验形成了有趣的对比。谢里夫研究的是在模糊情境中人们如何形成共识,而阿希研究的是在明确情境中人们如何处理分歧。两个实验的共同点是,参与者都没有受到明显的压力——没有奖励,也没有惩罚,纯粹是心理层面的影响。

这一发现具有深远的意义:即使在最明显的事实面前,群体的一致性判断仍然具有改变个人认知的力量。

如果在这样微妙的压力下,人们都会选择从众,那么面对更直接的强制时又会如何?普通人是否真的会在权威命令下做出违背良心的行为?阿希当初可能认为不会,因为他相信人们内心的道德感会让他们抵抗不当的压力。但事实真的如此吗?这个问题为斯坦利·米尔格拉姆的研究埋下了伏笔。

阿希的线段实验看似简单,却揭示了人性中一个复杂的层面:我们对群体认同的渴望如此强烈,以至于即使面对显而易见的事实,我们仍然会质疑自己的判断。

米尔格拉姆的服从实验

如果阿希的实验让人震惊,那么斯坦利·米尔格拉姆的服从实验则彻底颠覆了人们对人性的认知。这个实验不仅成为社会心理学史上最著名的研究,也引发了持续至今的伦理争议。米尔格拉姆想要探索的是:当权威的要求与良心的呼唤发生冲突时,会发生什么?这个问题的背景是二战期间纳粹大屠杀的历史现实——普通人是否真的会在权威的命令下做出残忍的行为?

精心设计的实验场景

米尔格拉姆极具创意,他设计的实验场景堪比一出精心编排的戏剧。两名男子来到耶鲁大学心理学实验室,参与一项关于学习和记忆的研究。一位严肃的实验者穿着白大褂,解释这是一项关于惩罚对学习效果影响的开创性研究。实验需要其中一人教另一人学习词汇配对,并在对方出错时给予电击惩罚。

通过抽签分配角色后,其中一人是实验者事先安排好的助手,扮演“学习者”,被带到隔壁房间。另一人才是真正的志愿者,扮演“教师”,先体验了一次轻微的电击,然后看着实验者将学习者绑在椅子上,在他手腕上安装电极。

步步升级的道德考验

教师回到主实验室,面对一台标有15伏到450伏电击强度的电击发生器。开关上标着从“轻微电击”到“危险:严重电击”等字样,在435伏和450伏开关下还标着令人不安的“XXX”。实验者指示,每当学习者答错一次,就将电击强度提高一个等级。

75、90、105伏时,学习者开始发出痛苦的呻吟。

120伏时,学习者大喊电击很疼痛。

150伏时,学习者哭喊:“实验者,让我出去!我不想再参加实验了!我拒绝继续!”

270伏时,抗议变成了痛苦的尖叫,他继续坚持要求离开。

面对教师的询问和请求停止实验时,实验者会依次使用四种督促语:

- “请继续。”

- “实验要求你继续。”

- “你绝对必须继续。”

- “你别无选择,必须继续。”

震惊世人的实验结果

在实验开始前,米尔格拉姆向110名精神病学家、大学生和中产阶级成年人描述了这个实验,询问他们会在多少伏特处停止。所有人都预测自己会在135伏左右违抗命令,没有人预期会超过300伏。即使问及对其他人的预测,几乎没有人认为会有人走到“XXX”级别——精神病学家估计一千人中才有一人会如此。

但现实远比预期残酷:在40名20岁至50岁不同职业的男性参与者中,竟有26人,也就是65%,一路执行到了450伏!那些中途停止的人往往在150伏处停下来,此时学习者的抗议变得更加令人信服。

更可怕的是,所有进行到450伏的参与者都服从了实验者继续进行的命令,直到实验者在又进行了两轮试验后才叫停。

2009年,心理学家杰里·伯格重复了米尔格拉姆的实验,只进行到150伏,发现70%的参与者仍在服从,与米尔格拉姆的结果几乎一致。

实验引发的伦理争议

米尔格拉姆实验的结果让他自己都感到不安,所使用的方法更是引发了社会心理学界的激烈争议。虽然学习者实际上没有受到任何电击——他脱离了电椅,只是播放录音发出抗议声——但许多参与者经历了巨大的心理痛苦。

参与者在实验过程中出现了各种应激反应:出汗、颤抖、结巴、咬嘴唇、呻吟,甚至无法控制的紧张性笑声。《纽约时报》的评论员抱怨说,实验对“无知受试者的残忍”与“它从他们那里诱发出的残忍”不相上下。

影响服从程度的关键因素

米尔格拉姆不仅揭示了人们服从权威的程度,更重要的是,他研究了促成服从的具体条件。当他改变社会条件时,完全服从的比例从0%到93%不等。

米尔格拉姆的实验深刻地说明了“平凡的邪恶”——普通人在特定情境下可能成为可怕破坏过程中的代理人。

这个实验的意义远超心理学范畴。它解释了为什么在历史上的种种暴行中,会有那么多普通人参与其中。正如米尔格拉姆所说:“我们研究的最根本教训是,普通人只要简单地做着自己的工作,即使没有任何特殊的敌意,也能够成为可怕破坏过程中的代理人。”

从众的预测因素

通过对阿希实验的改进和扩展,研究者发现从众行为并非随机发生,而是受到多种可预测因素的影响。了解这些因素,可以帮助我们更好地理解和预测人们在什么情况下更可能从众。

群体人数的影响

实验室研究显示,小群体也能产生巨大影响。阿希和其他研究者发现,3到5个人产生的从众压力远比1或2个人大得多。但超过5人后,效应的增长开始递减。

在北京街头进行的一项类似研究证实了这一点:研究者让不同数量的人在繁忙的步行街突然停下来仰望天空。结果发现,跟着抬头的路人比例随着“抬头者”人数的增加而明显上升,特别是当人数达到3到5人时效果最为显著。

群体的“包装方式”也很重要。当四个人被呈现为两个独立的两人小组时,比作为一个四人组更能引发从众。独立小组的一致同意更有说服力。

一致性的决定性作用

在阿希的实验中,如果在参与者面前回答的人中有一个给出了不同答案,哪怕这个答案也是错误的,参与者会更容易坚持自己的判断。多项实验表明,只要有一个人打破群体的一致性,就能大大减少从众的压力。当有一个人给出不同答案时,个体从众的可能性会降到原来的四分之一。

“我的观点和信念一旦被第二个头脑接受,就会获得无限的力量和成功。”——诺瓦利斯

这解释了为什么在各种集体决策中,往往要么高度一致,要么明显分化。在学术评审或企业决策中,一旦有人打破沉默表达异议,其他持相同观点的人也更容易发声。在群体中表达不同意见需要勇气,但这种勇气往往会鼓励其他人说出真心话。

群体凝聚力的渗透

群体凝聚力越强,对成员的影响就越大。在大学宿舍里,室友们往往会慢慢趋同——不仅是作息时间,连审美品味、消费习惯甚至价值观都可能越来越相似。

实验证明,对群体有归属感的成员更容易受到群体影响。他们不愿意与其他群体成员产生分歧,害怕被喜欢的群体成员拒绝。正如17世纪哲学家约翰·洛克所观察到的:“一万人中没有一个人能坚强和迟钝到足以承受自己俱乐部持续的厌恶和谴责。”

在中国的“宿舍文化”中,这种现象尤为明显。室友之间不仅在生活习惯上互相影响,在学习态度、职业选择甚至恋爱观念上都可能趋于一致。

地位与权威的无声影响

地位较高的人往往更有影响力。观察上海街头行人过马路的情况发现,当有西装革履的“成功人士”等红灯时,其他行人违规通行的比例明显下降;但如果这个看似有身份的人带头闯红灯,跟风者数量反而会急剧增加。

米尔格拉姆在服从实验中也观察到了地位的影响。地位较低的人更容易接受实验者的命令。一个37岁的焊工在执行完450伏电击后,恭敬地问更高地位的实验者:“教授,我们接下来做什么?”而一位神学院教授在150伏时就违抗了,说:“我不明白为什么要把实验置于这个人的生命之上。”

公开与私下的态度差异

人们在公开场合比私下里更容易从众。在阿希的实验中,如果参与者可以私下写下答案而不是公开回答,群体压力的影响就会显著减少。在投票箱的隐私中坚持自己的信念,比在众目睽睽之下表达不同意见要容易得多。这也是为什么匿名投票是民主制度的重要组成部分。

公开表态后的承诺效应

一旦公开表达了某种立场,人们很少会改变它。在阿希类型的实验中,如果先让参与者公开给出自己的判断,然后听到其他人的不同意见,他们几乎从不会改变最初的答案。

这种承诺的力量在日常生活中随处可见。精明的销售员会先让客户说出购买理由,环保组织会要求人们先签署承诺书。就连学生在课堂上公开表态要好好学习后,通常也会比私下决心的同学更容易坚持下去。

为什么从众

在中国的生活场景中,我们常常能看到类似的“顺从”现象。比如在单位开会时,领导提出一个方案后,有人率先表示赞同,接下来其他同事也纷纷表示同意,哪怕内心并不完全认可,都不会轻易表达反对意见。有时即使有人小声嘀咕不同看法,面对集体氛围和领导的权威,也会很快改变表态,转而顺从主流意见。

为什么大家会这么容易改变自己的看法?心理学家莫顿·多伊奇和哈罗德·杰拉德将从众的原因归纳为两种基本机制:规范性影响和信息性影响。

规范性影响

规范性影响源于我们对被接纳、避免拒绝或获得他人认可的渴望。也许波洛涅斯愿意改变想法并同意哈姆雷特的观点,是为了讨好这位地位较高的丹麦王子。

在实验室和现实生活中,群体往往会排斥那些持续“不合群”的人。一位学者在某个网络社区发表与主流观点不同的看法后,虽然言辞理性、论据充分,但仍然遭到其他用户的围攻:“你就是来找茬的”“建议你换个地方”。哪怕他完全遵守了社区规则,只是观点特立独行。

社会排斥是痛苦的。脑部扫描显示,当群体的判断与个人不同时,会激活大脑中同样在感受到糟糕决定时变得活跃的区域。正如一位参与者在从众实验后所描述的:

“我当时感到不适,要求离开房间,回来时面色苍白,明显很紧张……他没有妥协,但付出了什么代价!他想要被其他人接受和喜欢,但担心因为坚持立场而不被接受。”

信息性影响

信息性影响则来自于我们想要做出正确判断的愿望。当现实模糊不清时,就像谢里夫实验中的自动运动现象,其他人可能成为宝贵的信息来源。个体可能会想:“我看不出光点移动了多远,但这个人似乎知道。”

脑神经科学研究为这两种影响提供了生理学证据。当人们在类似阿希的实验中从众时,负责感知的大脑区域变得活跃;而当他们反对群体时,与情绪相关的大脑区域变得活跃。这表明从众时人们的感知可能真的受到了影响。

两种影响的交织

日常生活中,规范性影响和信息性影响往往交织出现。一个外地人初到广东茶楼,看到大家都在“叩指谢茶”——用手指轻敲桌面表示感谢,他既不想显得突兀,同时也学到了当地的礼仪习俗,于是很自然地跟着做起来。

关注社会形象产生规范性影响,渴望正确产生信息性影响。在现实生活中,这两种动机常常交织在一起,共同推动着我们的从众行为。

个性、文化与社会角色

从众行为不仅因情境而异,也因人而异。在你的朋友中,你能识别出哪些是“从众者”,哪些是“独立者”吗?研究者在寻找“从众型人格”的过程中,重点关注了三个预测因素:个性特征、文化背景和社会角色。

个性在从众行为中的作用

20世纪60、70年代,研究者发现个人特征与社会行为之间的联系很弱。与情境因素的显著影响相比,人格测试得分在预测个体行为方面表现不佳。正如米尔格拉姆所说:“我确信服从和不服从有复杂的人格基础,但我知道我们还没有找到它。”

然而,20世纪80年代以后,人格研究者找到了特质预测行为的条件:虽然内在因素很难精确预测具体行为,但它们能够更好地预测一个人在许多情境中的平均行为。

个性在社会影响较弱的情境中更容易显现。米尔格拉姆的服从实验创造了“强情境”,明确的要求使得人格差异难以发挥作用。但即便如此,参与者的服从程度仍有很大差异——参与者的敌对性、对权威的尊重程度和满足期望的关切,有时会影响他们的服从程度。

历史上不乏这样的例子:在集体失控的情况下,总有少数人能够坚持底线,不愿突破自己的道德底线。这些个体差异表明,即使在强大的社会压力下,个人品格依然起着决定性作用。

集体主义与个人主义文化的分野

文化背景能够帮助预测人们的从众倾向。当研究者在澳大利亚、奥地利、德国、意大利、约旦、南非、西班牙和美国重复米尔格拉姆的服从实验时,服从率相似甚至更高——在慕尼黑达到了85%。

但在从众方面,文化差异更加明显。詹姆斯·惠特克和罗伯特·米德在多个国家重复了阿希的从众实验,发现各国结果有所不同:

对133项研究的分析显示,集体主义国家的人比个人主义国家的人更容易受到他人影响。在个人主义国家,大学生认为自己在消费选择和政治观点上比其他人更不从众。

文化差异也存在于国家内部。研究发现,工人阶级背景的人倾向于偏好与他人的相似性,而中产阶级背景的人更强烈地偏好将自己视为独特个体。在一项实验中,工人阶级背景的大学生中有72%选择了主流颜色的笔,而中产阶级背景的学生只有44%这样做。此外,文化也会随时间变化。在英国、加拿大和美国对阿希实验的重复研究有时显示,从众程度比阿希在二三十年前观察到的要低。因此,从众和服从是普遍现象,但它们在不同文化和时代间存在差异。

社会角色对行为的塑造

正如莎士比亚所说:“整个世界是一个舞台,所有的男男女女不过是演员。”社会角色理论认为,社会生活就像在戏剧舞台上表演,有场景、面具和剧本。这些角色与从众密切相关。

社会角色允许扮演者有一定的解释自由,但角色的某些方面必须履行。学生至少要参加考试、提交作业、维持某种最低平均分。当只有少数规范与社会类别相关时,我们不将该位置视为社会角色——需要一整套规范才能定义一个角色。

角色转换的力量在现实中屡见不鲜。一个在大城市打拼多年的年轻人,工作时是雷厉风行的项目经理,但回到家乡后,立刻变回那个听父母话、按传统规矩行事的“好孩子”。过年期间严格遵循家族礼数,与在城市里的自由随性判若两人。这种角色切换往往是瞬间完成的,仿佛启动了不同的人格模式。

角色逆转的积极意义

角色扮演也可以是积极的力量。通过有意扮演新角色并遵循其期望,人们有时会改变自己,或与角色不同的人产生同理心。

角色往往成对出现——父母和孩子、老师和学生、医生和病人。角色逆转可以帮助双方理解对方。谈判者或团体领导者可以通过让双方逆转角色,各自为对方的立场辩护来创造更好的沟通。

下次当你与朋友或父母发生激烈争论时,试着在继续表达自己的观点之前,先重述对方的感知和感受。这种有意的、临时的换位思考,可能会修复你们的关系。

渴望与众不同

尽管前面强调了社会力量的强大,但我们必须记住个人的力量。我们不是台球,只会被推着走。我们可能会按照自己的价值观行事,独立于推动我们的力量。知道有人试图强迫我们,甚至可能促使我们朝相反的方向反应。

心理反抗的普遍存在

每个人都珍视自由感和控制感。当明显的社会压力威胁到这种感受时,人们往往会产生逆反心理。就像青春期的孩子,越是被禁止的事情越想尝试;越是被强迫的选择越要反对。明智的家长因此会给孩子提供选择而不是直接命令:“你是想先写作业还是先吃饭?”而不是“马上去写作业!”

心理反抗理论认为,人们会行动以保护他们的自由感,试图限制一个人的自由往往会产生反从众的“回旋效应”。

一个有趣的现象是:当某个原本小众的时尚元素被“不合适”的群体大规模采用后,最初的拥趸往往会迅速抛弃它。某款限量版运动鞋被炒鞋客疯狂追捧后,真正的球鞋爱好者反而对它失去了兴趣,转向更加低调的选择。越是被严格管束的行为,往往越容易引发年轻人的好奇和尝试,比如被家长严令禁止的网络游戏,反而更容易让孩子产生强烈的探索欲望。

对独特性的内在需要

在个人主义的西方文化中,人们既不愿意显得与他人太不同,也不愿意显得与他人完全一样。研究表明,人们在认为自己适度独特时感觉更好,并且会以维护个性的方式行事。

有研究者做过这样的实验:让大学生们相信自己的价值观要么非常独特,要么非常普通。结果发现,那些被告知“你和大多数人都一样”的学生,在后续的选择中更倾向于标新立异,仿佛要通过与众不同来找回自己的独特性。

这种现象在起名字时特别明显。很多家长都想给孩子起个“独特”的名字,结果却不约而同地选择了相似的字眼。某一年特别流行“梓涵”“子轩”这类名字,每个家长都觉得自己的选择很特别,直到发现幼儿园里到处都是同名的孩子。

自我认知中的独特性

当要求孩子们“介绍自己”时,他们最愿意说的往往是自己与众不同的地方。北方孩子在南方学校会强调自己的家乡,个子特别高或特别矮的孩子会提到身高,戴眼镜的孩子会说自己“有学问”,左撇子会特别强调这个“特殊技能”。

同样,当我们身处异性群体中时,会更加注意到自己的性别身份。心理学家认为,一个人对自我的认知,很大程度上来源于自己的独特之处。就像一个南方人在北方会更加意识到自己的南方身份,而在老家时这种身份认同就没那么强烈。环境的对比让我们更清楚地看到自己的特征。

细微差异引发的群体冲突

当两种文化的人们几乎相同时,他们仍然会注意到彼此的差异,无论多么小。即使微不足道的差别也可能成为冲突的导火索。网络上“甜豆腐脑”和“咸豆腐脑”的争论能持续数年,“粽子该包甜的还是咸的”可以引发南北网友的激烈辩论。

类似的情况在各种群体中都存在。同一个行业内部的竞争往往比跨行业竞争更加激烈,相邻城市之间的“较劲”比距离遥远的城市更加明显。当另一个群体与你高度相似时,那些细微差别反而会被无限放大。

个体与社区的平衡

西方个人主义文化中常听到这样的话:“做你自己的事。质疑权威。如果感觉好就去做。追随你的幸福。不要从众。独立思考。忠于自己。”这种“个人主义好,从众坏”的假设已经成为一种集体共识。

但正如前面所揭示的,从众既不全是坏事,也不全是好事。我们都是社会存在,有着归属的基本需要。从众有时是明智的,比如遵守交通规则;有时是危险的,比如参与网络霸凌;有时是无关紧要的,比如追随时尚潮流。

阿米泰·埃齐奥尼倡导一种“社区主义”的个人主义,平衡我们的不从众个人主义与社区精神。正如他所解释的:“社区主义基于个人神圣性的价值观,但它也肯定团结的核心价值……我们通过关系成为我们自己。”

作为享受着不从众个人主义益处的现代人,社区主义者提醒我们,我们也是有着基本归属需要的社会生物。因此,我们需要平衡我们的“自我”和“我们”,我们对独立的需要和对依恋的需要,我们的个性和我们的社会认同。

从众心理的研究告诉我们,理解社会影响的力量并不意味着要完全屈服于它,而是要培养在适当的时候做出明智选择的能力。有时,跟随群体是明智的;有时,坚持自己的立场是必要的。关键是要有意识地做出这些选择,而不是盲目地被社会力量推着走。

正如那句充满智慧的祷词所说:“请给我平静,去接受我不能改变的事情;给我勇气,去改变我能改变的事情;给我智慧,去分辨这两者的区别。”在从众与独立之间找到平衡,正是人生智慧的重要体现。