收入与产出

2023年,中国多个城市的外卖骑手为了争取更合理的配送费和劳动保障而进行抗议。他们要求平台提高每单配送费(从平均4-5元提高到8-10元),并提供基本的社会保险。这一事件引发了社会对“零工经济”中劳动者权益保护的广泛讨论。最终,一些平台承诺改善骑手待遇,但根本性问题仍未完全解决。

这个事件揭示了一个核心问题:数字平台创造的财富应该如何在劳动者和平台资本之间分配?

这个问题并不新鲜。在传统制造业中,工厂主与工人之间的冲突就是围绕工资和利润的分配。数字经济时代,这种冲突演变为平台与“零工”之间的矛盾,因为价值创造变得更加依赖算法和数据资本。

从近年来看,类似的劳资冲突在全球范围内频繁发生。2021年美国亚马逊仓库工人罢工,2022年英国Uber司机抗议,2023年中国多地外卖骑手维权,2024年韩国外卖平台司机集体请愿,都因收入分配问题而引发冲突。这让我们不禁思考:在数字经济时代,劳动与资本之间的矛盾是否会以新的形式继续存在?

理解分配问题的两个维度

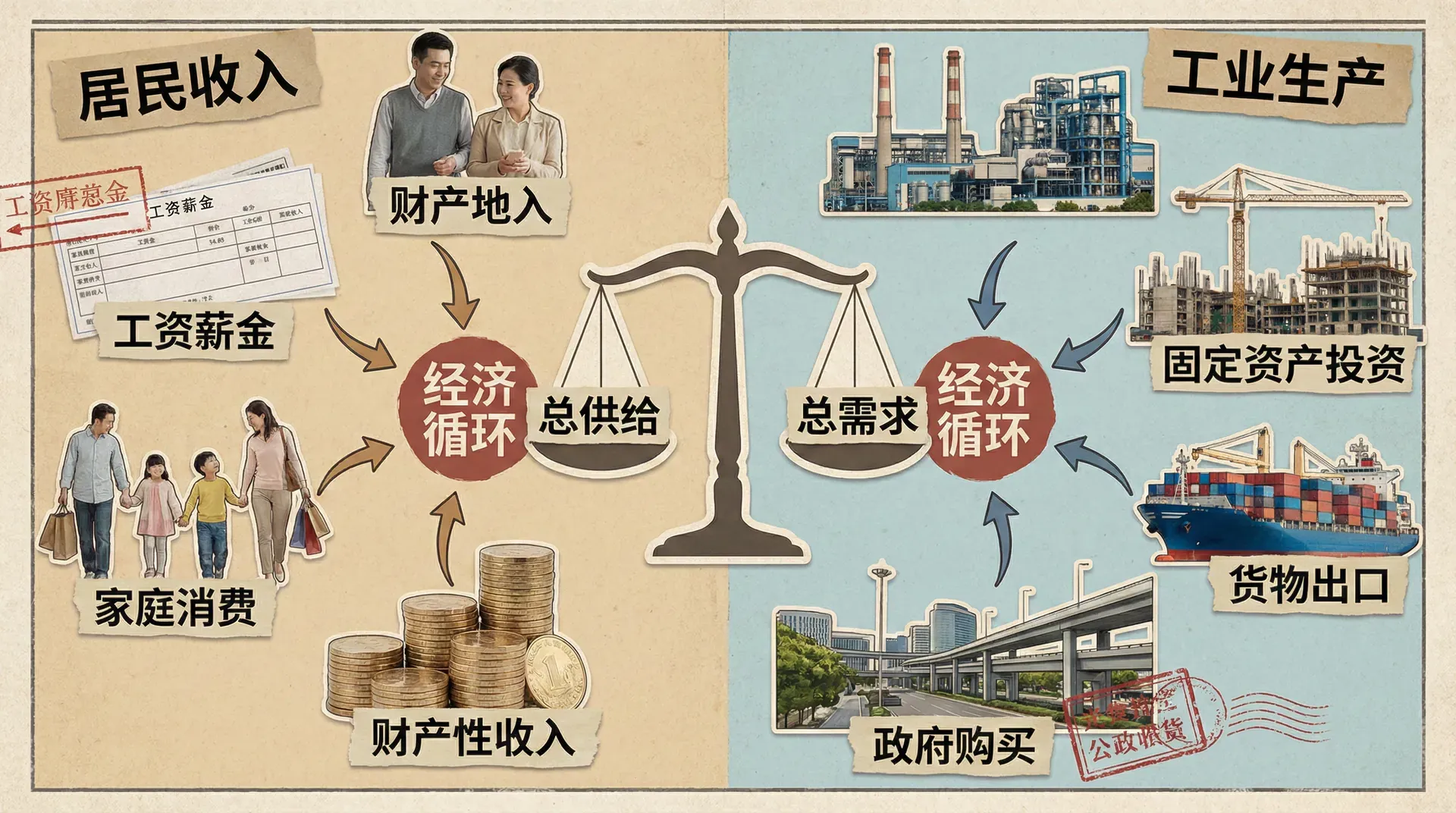

经济学家在研究收入分配问题时,通常从两个基本视角切入:

- 要素分配:把劳动与资本当作抽象的生产要素,探讨它们在国民收入中各自占有多少份额。比如,劳动得到工资,资本获得利润或者利息。

- 个人分配:关注收入和财富在个人层面、家庭层面乃至群体间的差异。例如,同样是劳动者,技术工人与外卖骑手的收入差别极大;作为资本所有者,有的人持有大量公司股权,有的人仅拥有微薄储蓄。

从理论上,如果资本在全体劳动者之间平等分配,每个人都能分享全部利润,工资与利润的划分将不仅不再成为冲突焦点,社会矛盾也会大为缓解。

但在现实中,尤其是在数字经济和平台经济领域,资本所有权高度集中。拿中国外卖骑手为例,平台企业如美团的股东和高管享有巨额分红与薪酬,骑手们的收入却远不成比例。以2022年数据为例:

以上差距凸显了个人分配、要素分配之间的交叠矛盾:不是所有人都能参与资本分红,多数收入还是来自于劳动。

资本-劳动分配的历史变迁

在很长一段时间里,教科书式的经济学观点认为,劳动在国民收入中的占比大致为,资本约为。但随着数据积累以及经济结构转型,尤其是数字技术的大规模应用,分配格局变得更复杂和动态。

21世纪的数字化浪潮

中国作为新兴数字经济体,近年来资本与劳动在国民收入中的分配经历了巨大变化:

到2023年,中国如腾讯、美团、阿里巴巴等数字平台的市值一度达到或超越许多中小国家的GDP,总体资本收益大幅提升,但大多数劳动者的收入增长却远远落后于资本回报。

资本形态的升级与转变

如果将视野放宽,会发现“资本”的具体内涵也发生了变化。20世纪中叶,主流资本是工业/制造资产和金融资产。进入21世纪,出现了“数据资本”“算法资本”等新形态——算法、数据、平台品牌本身成为最具生产力的资本。这意味着,大量新财富并未分配给普通劳动者,而更多地集中于数字平台及其背后的大股东。

以中国为例,近些年科技巨头的市值增长速度远高于人均收入增速。尽管高技术产业岗位的薪酬提升很快,但整体社会的劳动份额提升有限,尤其是大量服务业、平台订单工的收入增长缓慢。

国民收入的基本概念

国民收入与GDP的关系与区别

国民收入指的是一个国家所有常住居民在一定时期(通常是每年)实际获得的总收入。不论这些收入在法律上是工资、利润、利息、租金或分红。

国民收入与国内生产总值(GDP)虽密切相关,但二者存在如下两个主要差别:

-

扣除资本折旧:

GDP反映的是总产出,不考虑生产工具的“消耗”。但国民收入需要扣除这些“消耗”,也就是资本折旧。举例:工厂中的设备老化、机器磨损、楼宇贬值等都属于资本折旧。在中国,这部分折旧一般约为GDP的8-12%。 -

考虑海外净收入:

国民收入还需加上中国居民海外投资所得的收益,同时扣除支付给外国资本的利息、股息等。这部分在中国目前大体平衡,波动范围约为GDP的±1%。

综合起来,可以用公式表示:

其中:

- 是指国内固定资产年度损耗;

- = 收到的海外收入 支付给境外的利润和利息。

中国与主要经济体的国民收入与GDP比较(2022年为例)

国际收入流动的现实

假如中国企业的大量资产被外国机构持有,虽然统计口径下中国GDP很高,但流向国外的利润和利息也会大幅提升,导致国民实际可支配收入下降。反之,如果中国居民持有更多的海外资产,那么可以从海外获得更多净收益。

目前中国的海外净收入相对均衡,但在若干新兴核心产业(如芯片、绿色能源)上仍存在一定的对外依赖。整体而言,中国的国民收入与GDP之比长期稳定在90%-92%区间。

与常见忧虑不同,中国并未被美国科技巨头“收入外流”所主导。除个别高端产业外,中国整体的国际利润流动处于相对可控的状态。

全球范围的“收入=产出”恒等式

放眼全球,所有国家海外净收入加总后理论上为零(你收入的正好是他国支付的)。所以,全球国民收入总和必然等于全球产出总和,即:

这个会计恒等式意味着,无论商业或技术发展如何,某一年人类总收入永远不会超过这一年新创造的总财富。所有新创造的社会财富,最终都要以劳动和资本两种形式之间完成分配。

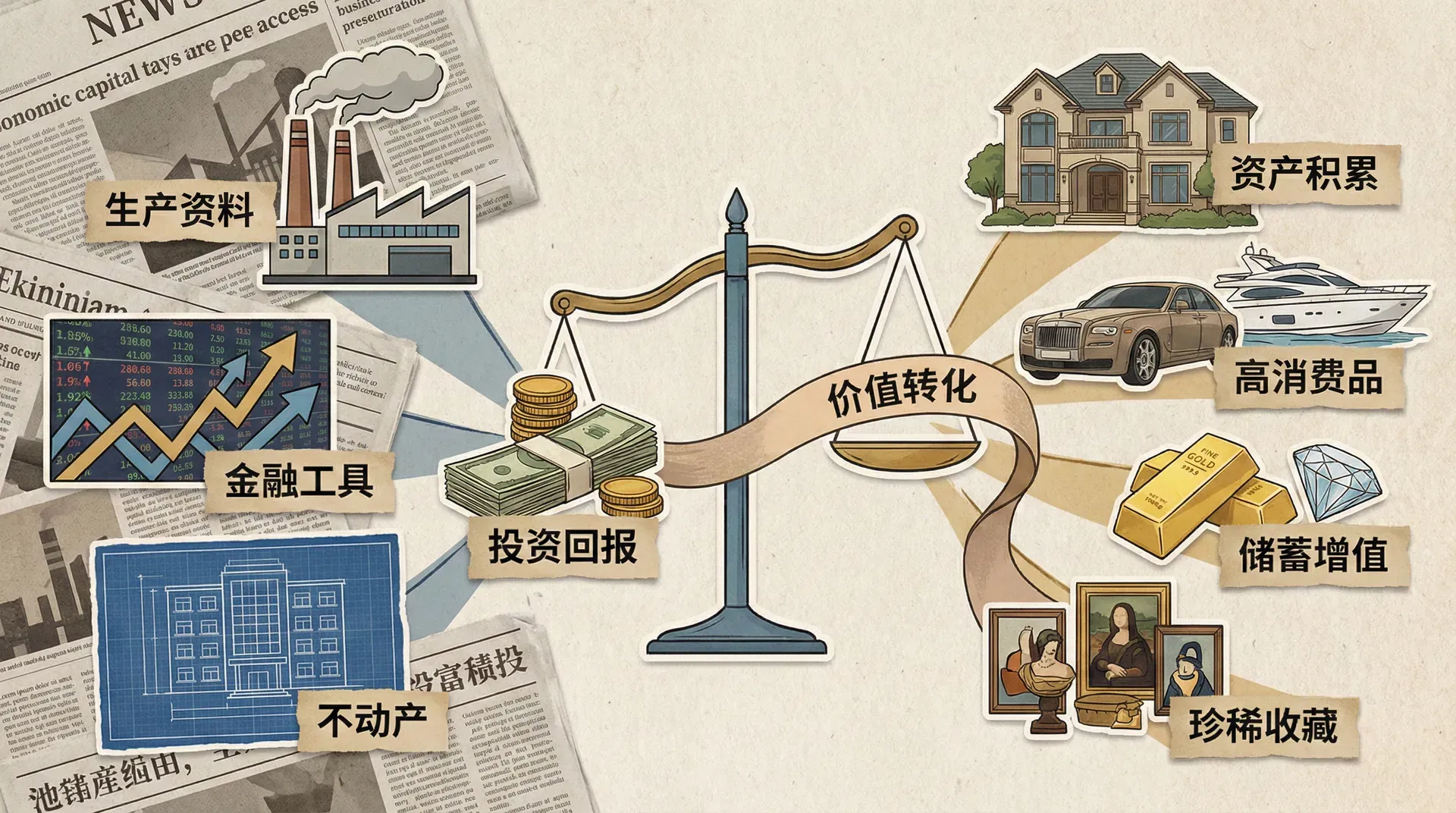

什么是资本?

资本的定义

“资本”在经济学中有不同的含义。在本书中,资本一律不包括“人力资本”(即个人劳动能力、经验与知识),我们只指拥有权明确、可在市场上交易的非人力资产。

资本指一切可以被人直接占有和在市场交易的非人力资产总合。

这些资产包括:

- 各类不动产:如住宅、厂房、土地(土地也可并入广义资本范畴)

- 企业、政府的金融资本:如银行贷款、公司债券、保险、股票、养老基金

- 专业生产工具和知识产权:如机器设备、基础设施、专利、软件代码等

与之相对的是,“人力资本”仅能通过劳动合同出租,不可被彻底拥有或买卖。因此,在现代法治国家下,人力资本只能是有限的劳动服务。

资本与财富

为了讨论简便,本内容将“资本”和“财富”基本等同对待(即两词可以互换)。当然,有些情况下,资本更偏重于由人类创造和积累的财富形式(如机器、楼宇),排除土地和自然资源。但在现实经济活动中,土地和地上建筑、设备的价值高度重叠,难以分开衡量。

因此,一切具有市场价格、能被拥有和转让的财富均纳入“资本”范畴。这是现实分析的便利选择,不代表不需要追究财富来源和积累机制。

国民财富的组成结构

“国民财富”或“国民资本”定义为:某一时刻全国居民和政府所拥有的一切可按市场价格计量的财富净总值(即扣除负债后的市价总和)。

主要组成部分如下:

可以用公式表示:

在中国这样的大型经济体,公共财富(国有资产减去国债)长期占比下降,目前主体仍为私人资产。

中国主要家庭财富结构(2023年数据)

资本收入比率

基本概念与直观理解

我们说的“收入”是一种流量,即在一个特定时期(比如一年)内所生产、分配和获得的总财富。比如,2023年中国居民可支配收入约为¥39,218元/人,对应全国GDP 约为120万亿元。

与之对应,“资本”是存量,即某一时点上累积下来的总财富,包括房产、存款、企业资产等。在中国,家庭总体拥有的可量化财富以房产为主,比例远高于欧美。

为了直观衡量一个国家的资本(财富)与其收入的关系,最常用的方法是计算:资本存量 ÷ 年收入总量,这个比率用希腊字母 表示,被称为“资本收入比率”。

例如,如果中国全社会的财富总量约为720万亿元,2023年GDP为120万亿元,则 。我们可以写作 或 。

比如中国,一个普通家庭拥有价值约¥90万元的房产和金融资产,年家庭总收入为¥16万元,对应 。

这种比率反映了一个经济体“富裕程度”的结构。发达国家通常 较高(5~6),发展中国家略低,但近年来中国的已接近发达经济体水平。

主要国家对比

实际数据可以用如下表格展现:

说明:

- 中国家庭财富以住宅/房地产为主,房产占比高达70%以上。

- 欧美及日韩等国则金融资产比重更高,结构多元。

例如,2023年中国主要家庭财富结构为:

资本主义第一基本定律:

公式与含义

资本收入占国民收入的份额,与资本收入比率及资本回报率之间有着基础的数量关系:

其中, 表示资本收入占GDP的比例, 代表资本的年均回报率(如房租、分红、平台收益等)。

例如,若 ,,则 。也就是:

- 全国财富等于六年后产生的国民收入,

- 资本每年平均能带来5%回报,

- 那么资本占国民收入的份额就是30%。

这是一个会计恒等式,无论发达国家还是中国经济,长期都成立,被经济学家视为现代资本主义的“一号法则”。

应用案例

2023年中国结构举例:

- 人均国民收入 约¥85,000(约12,000美元)

- 人均私人财富 约¥420,000(约60,000美元)

- 对应

- 综合资本年回报率

这意味着每年全国约30%的国民收入属于资本所有者,70%则是劳动收入。

表格说明如下:

注: 在中国,绝大多数人“既是劳动者也是小业主”——比如拥有一套住房、若干存款。资本回报率高的群体仍极少数,特别是在数字经济层面。

不同资本类型的回报

不同类型资本的回报率在中国差距非常大:

- 传统房地产(住宅):年租金回报约2%~3%(疫情前后略有下滑)

- 优质核心写字楼:年收益率约4.5%

- 金融理财、存款利率(2023年):约2.5%~3.5%

- 新经济数字资产(短视频头部账号、电商流量资产):年化回报率可高达20%~30%,少数爆款甚至高于50%

例如,2023年北京市区一套市值800万元的住宅,每月租金约1.5万元,年租金为18万元,资本回报率约2.25%。而一位内容创作者仅用50万元“孵化”爆款短视频账号,年收入能达到25万元以上,年化回报率50%。

全球生产分配

全球经济核心变化中的中国崛起

2000~2023年,中国GDP占全球比重大幅提升:改革开放+产业升级+数字化,助推中国从全球工厂走向制造与创新双强。

到2023年,亚洲(尤其中国)贡献了全球GDP约35%,成为世界经济增长最强的板块。中国的全球占比从2000年的4%提升到2023年的18%,产出总量达到了欧美部分大国的同量级。这一跨越主要依赖于科技升级、数字经济与制造业体系整合。

区域分化与中国的世界定位

国际差距更宜按经济与人口集团细分:

其中,中国城乡、区域、代际之间的收入差距依然很大。城市居民人均可支配收入接近¥50,000/年,而农村仅约¥20,000/年。

全球收入极差与中国的位置

全球不平等性很大,从富裕国家到贫困国家收入差可高达40倍以上。以月均可支配收入为例:

- 撒哈拉以南非洲部分国家:约$80~250/月

- 印度:$200~250/月

- 中国:$1,050/月(约合¥7,600)

- 全球平均:约$1,160/月

- 美国、瑞士、卢森堡:$6,000~10,000/月

总结

理论认为,富国将部分资本投资于穷国,有助于全球经济趋同。然而,历史经验显示,资本流动并非决定性因素。长期发展更依赖本国对物质资本,尤其是人力资本的投入——人力资本已被证明是增长的关键。反之,过度依赖外来资本与技术,容易落入“中等收入陷阱”、技术依赖与冲击。

国际经验表明,知识和技术的扩散才是推动趋同的主动力。发展中国家赶超的核心,在于能否大规模掌握并应用先进知识和创新能力,而不仅仅是接受外资。

数字时代知识扩散速度更快,取决于教育、研发和数字基础设施等投入。中国的进步很大程度来自于对教育和科技创新的持续投资。

归纳21世纪的全球经验:真正的发展和缩小差距,关键在于知识创新与人才培养,而不是资本流入本身。成功的国家都打造了自主的创新与人才体系。