可得性启发式

在信息爆炸的时代,我们每天都在无数场景下做各种频率和概率的判断:比如,网络诈骗是否比过去更常见?食品安全事件是不是愈发严重?房价波动到底有多频繁?火车脱轨、飞机失事的风险究竟大不大?这些表面上看似基于事实和理性分析的判断,其实很大程度上受到一种叫做“可得性启发式”的认知机制深刻影响。

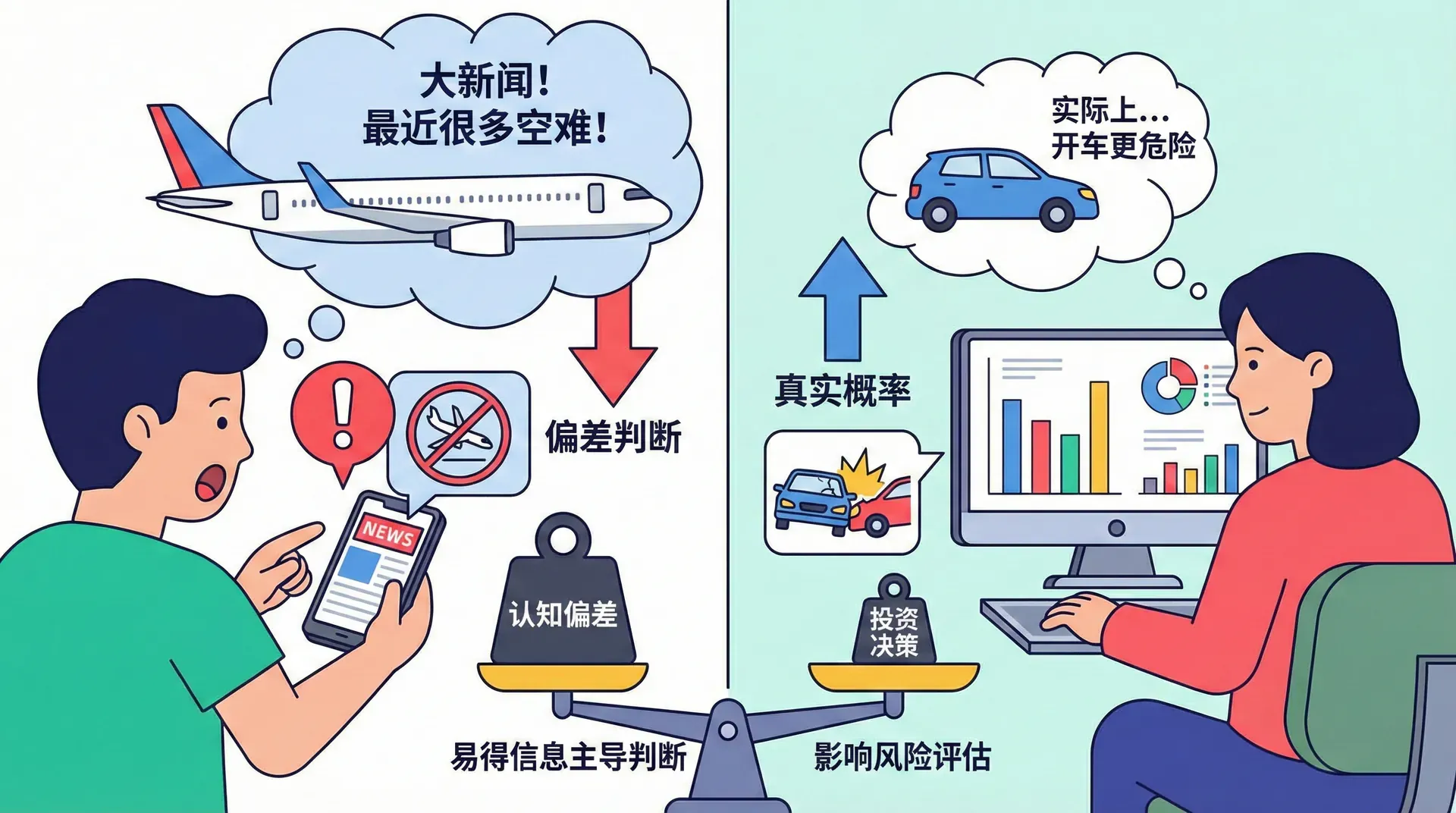

“可得性启发式”是一种思维捷径,本质上说,是人类在面对复杂或未知的信息时用来简化决策过程的心理机制。它的基本逻辑是:我们会依据某个事例、信息、印象在记忆中浮现得有多快、有多清晰,来评估该现象真实发生的概率或频率。这常常导致一种用“想得起来的难易程度”代替“实际发生概率”的偏差。例如,如果最近新闻反复报道网络诈骗案件,我们自然觉得生活中遇到网络诈骗的几率很高,哪怕统计数据可能并不支持这样的印象。

这种心理现象反映了大脑在认知资源有限的情况下,倾向采用省力的规则来快速作出判断。可得性启发式的作用无处不在:它影响着我们对疾病流行程度的担忧,对交通安全的直觉判断,甚至左右我们对某些社会现象和流行观点的看法。虽然这样做让我们能够迅速作出反应,但有时也会让我们的认知发生系统性偏差,让我们高估了某些鲜明、戏剧性事件的频率,忽视了那些不易被记忆唤起但同样重要的事实。

可得性启发式的科学原理

基本概念与发现

可得性启发式是由著名心理学家卡尼曼(Kahneman)和特沃斯基(Tversky)在20世纪70年代提出的经典理论。他们的研究表明:当我们需要估算某个类别的概率或某件事发生的频率时,往往会依赖于脑海中浮现相关案例的“容易程度”,而不是实际的统计数据。如果某一类型事件近期被频繁提及或报道,我们就会高估它的常见性;反之,如果很难想起类似事例,则容易低估。

这种心理机制本质上是一种“问题替换”:对于复杂、不确定的概率问题,我们往往下意识地用“回忆起来的容易程度”来代替“真实概率”。比如很多人觉得“高铁晚点的现象越来越多”,或认为“某新兴网络骗局很常见”,其实很大程度上是因为这些案例在新闻或社交媒体中被反复提及,而我们鲜有机会接触到系统性的统计数据。

在中国社会生活中,这一机制体现尤为突出。例如,近年来关于儿童走失、金融诈骗、食品安全等新闻频频曝光,使大众普遍感到这些事件已经“非常普遍”,然而事实上相关案件的真实发生率与公众认知往往存在较大落差。

应用示例与常见形式

可得性偏差实验对比

实际生活中,可得性偏差常常导致我们高估部分突发事件的概率。以下是基于中国相关舆情与事件的可得性偏差实验重现:

上述图表清晰地反映出,可得性高(近期集中报道或身边发生)的事件往往被高估概率,而真实发生频率远低于人们的主观估计。

可得性偏差的成因

可得性偏差不是单一因素决定,而是多种心理和社会现象共同作用的结果。

-

媒体关注与舆论效应

比如2022年多地出现电动自行车起火事故后,媒体密集报道,部分城市随即发布新规,公众对“电动自行车容易着火”这样的看法明显增强,实际火灾事故概率并未同步提升。不仅如此,热点事件如“徐州丰县事件”、“明星离婚潮”,都因高频曝光使得人们感觉“社会问题变多了”。 -

戏剧性和情绪冲击

例如2021年郑州洪水地铁被困事件,极强的冲击力和反复讨论让多数人对“城市地铁风险”产生了夸大的担忧。而每逢高考期间命题泄露的谣言,虽实际概率极低,却常令人谈之色变。 -

亲身经历或熟人案例

如果自己近期就接到过诈骗电话,或者朋友圈有人被骗,便会主观感到类似风险在上升。比如在疫情常态化管理阶段,有人因为身边爆发一例就对“再度大规模暴发”产生恐慌。

下方总结了可得性偏差形成的主要渠道及典型案例:

抵抗可得性偏差需要持久的自我觉察与理性分析。下次当你觉得“近年来电梯事故越来越多”或“共享单车很容易出事故”时,不妨停下思考:这是由于接连看到相关新闻,还是身边实际发生了很多?尝试查阅实际数据和权威报告,往往会得到不同的认知。

家庭贡献的评估偏差

家庭事务中的可得性偏差

可得性偏差不仅体现在社会热点上,还渗透于我们几乎每天都要面对的人际关系之中。心理学史上著名的一项研究针对夫妻双方对家庭贡献的评定,结果发现双方在多个维度上的自我评估之和普遍远超100%。

在中国家庭中类似现象也大量存在。例如在共担家务、抚养孩子或照顾老人等情境里,夫妻双方均认为自己付出更多,而对方的贡献被低估。以下为一项针对家庭常见事务的调查(双职工家庭为主):

为何双方都觉得“自己做得最多”?心理学分析认为,这是因为我们可以轻易回忆起自己参与的每一项劳动细节,但难以察觉或记住另一方辛勤付出的全部。例如,丈夫记得自己每天送孩子上学、做晚饭,而妻子可能也记得自己早起做早餐、周末清洁卫生。双方自评都基于“可轻松检索到的亲历”。

更有趣的是,这种偏差不仅出现在正面行为的统计上(比如家务分担),负面事件(如“谁容易引发争吵”)自评也常常高于实际水平,只是程度有所降低。这说明可得性偏差是一种基础性心理现象,而不仅仅是出于自利倾向。

在中国职场或项目合作中也存在高度相似现象。团队成员常觉得“自己加班最多”或“主要问题是别人没努力”,这种误解同样源于个人经历的高可得性。为减少团队或家庭之间的矛盾,可以采用定期对账、工作记录等方式,将“不可得”的贡献也客观化、可视化,让大家摆脱只能靠主观印象做判断的局限。

可得性的心理学机制

流畅性与数量的较量

德国心理学家施瓦茨(Norbert Schwarz)团队在20世纪90年代提出了一个著名实验:要求被试回忆某种行为的不同数量的例子,看这种“举例的难易程度”会如何影响自我判断。

在高中时,你被问到:“请列举6个你主动帮助同学的例子,并评估你自己乐于助人的程度。”感觉很容易,对吗?如果要求升级——“请写出12个具体助人瞬间”,你很快会发现回忆变得困难许多。那么最后你会怎样评价自己乐于助人的水平?

实验数据回顾

研究发现,被要求列举6个例子的学生,当他们能轻松回忆这些瞬间,会下意识认为“我的确很乐于助人”;而要求列举12个例子的学生,虽然努力回忆并写下了更多例子,但由于后面越写越难,会认为“其实我没那么乐于助人”。这正是“流畅性”——即举例是否顺畅——超越了实际数量的影响。

简言之,不是你举出的例子越多越容易得到高分,反而因举例难度上升导致评分下降,这违反我们的直觉。

可得性悖论在生活中的体现

微妙的表情影响实验

不仅举例流畅性会影响自我判断,连情绪和面部表情也能介入其中。施瓦茨团队扩展实验:要求一组被试列举6个助人例子时“微笑”,另一组要求“皱眉头”。实验结果显示,皱眉组更容易感到“举例变困难”,从而低估自己的积极性——说明情绪状态会强化或削弱流畅性的心理暗示。

中国式悖论现象的更多应用

- 在教室中,老师让学生举出10个不喜欢一门学科的理由,学生觉得越举到后面越难,其实容易得出“这门课没那么糟糕”的结论。

- 在公司里,企业调查员工让他们列清各自近1年工作失误10件,往往最后列不出来,反倒认为自己表现优异。

正如有高校教师利用可得性机制改进课程——当要求学生尽量写出课程改进意见,设定数量阈值较高时,难以达到数量的学生反而会评价课程“其实已经很好,很难想到还有什么可改进”。

这类效应出现在日常生活的方方面面。例如,新闻媒体频繁报道某类安全事故时,公众容易放大对该风险的印象;而不是每一次事故都上新闻报道的事件往往被低估其风险。

系统性思维与可得性偏差

直觉思维与理性思维

可得性启发式的作用机制体现了直觉思维和理性思维之间的复杂互动。表面上看,最终的特质判断是由理性的理性思维做出的,但这个判断却建立在直觉思维自动检索的信息基础上。

直觉思维具备设定期望和识别意外的基本能力。当流畅性下降超出预期时,系统会自动寻找可能的原因。如果找不到合理解释,这种意外就会被纳入判断过程。然而,当理性思维为这种意外提供了明确解释时,可得性偏差就会显著减弱。

施瓦茨的实验证明了这一点。当研究者告诉参与者背景音乐会影响记忆任务表现时,流畅性体验不再被用作判断依据。被告知音乐会使检索更加困难的参与者,在列举十二个实例和六个实例时对自己的评价几乎相同。

个人参与度的调节作用

研究发现,个人对判断任务的参与程度会显著影响可得性偏差的强度。施瓦茨的团队进行了一项关于心脏健康风险的研究,参与者分为两组:一组有心脏病家族史,预期会更认真对待任务;另一组无相关家族史。

下面总结了实验的主要发现:

可以看出,无家族史的学生表现出典型的可得性偏差:难以想出八个危险行为例子的人认为自己很安全,而难以想出保护行为例子的人反而更担心。相比之下,有家族史的学生更关注回忆出的内容本身(具体举出的危险或保护行为),而不是检索的难易程度。当他们想起更多保护行为时感到更安全,想起更多危险行为时则更担忧。

这表明,当个人更加投入时,理性思维的参与度提升,可得性偏差的影响会显著减弱。

影响可得性偏差的条件

最后一个发现特别引人深思。正如某位美国前总统所说:“我不会花大量时间进行民调来告诉我什么是正确的行动方式。我只需要知道自己的感受。”研究表明,对直觉的依赖不完全是性格特征,仅仅让人们回忆自己拥有权力的经历就能增强他们对直觉的信任。

可得性偏差的现实意义

媒体环境与公众认知

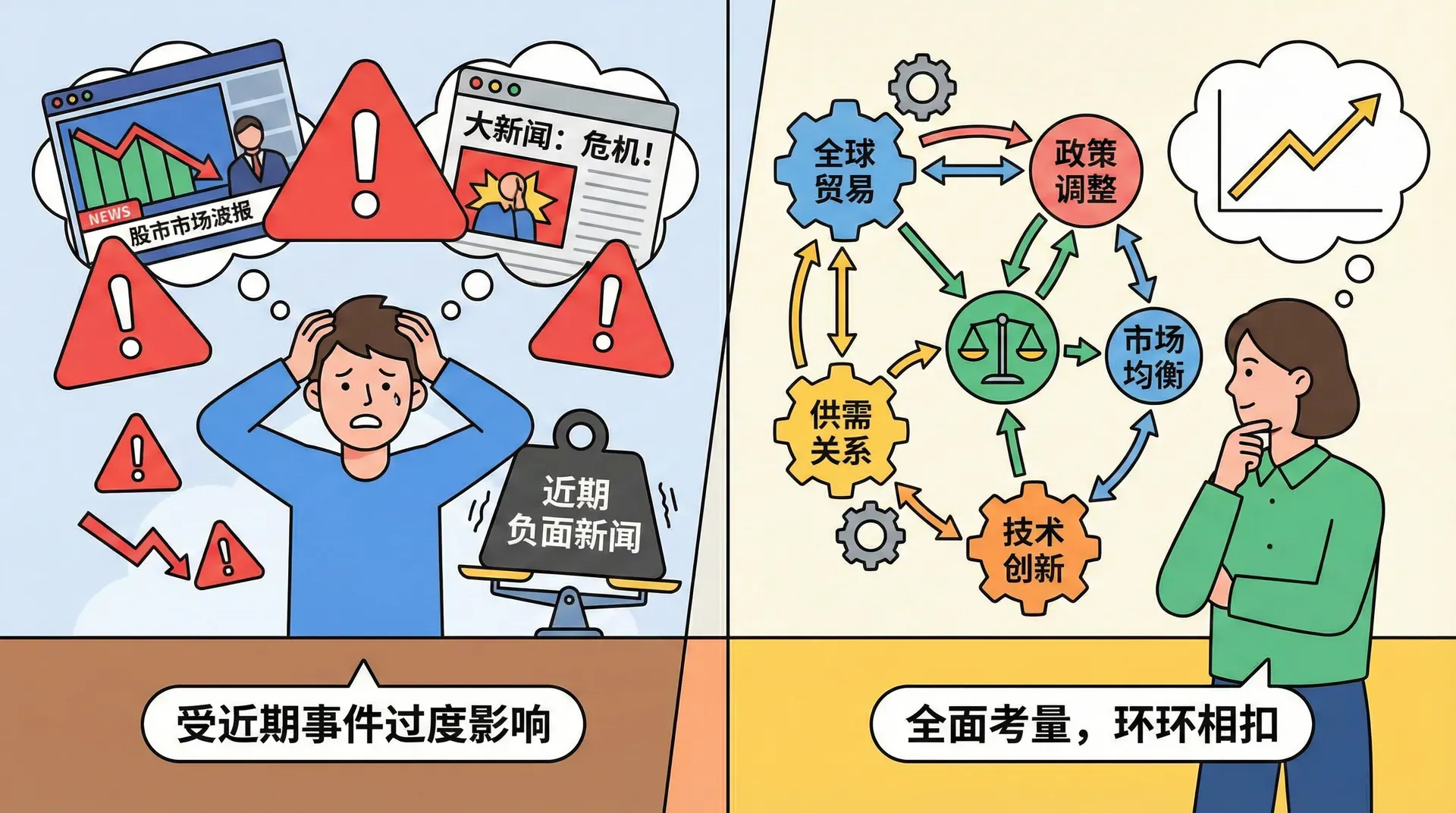

在信息时代,媒体的议程设置功能通过可得性机制对公众认知产生深远影响。当某类事件得到密集报道时,公众往往会高估其发生频率。2022年上海疫情期间,网络上关于物资短缺的信息大量传播,导致许多人过度囤积日用品,尽管实际供应总体充足。

这种现象提醒我们,在信息消费中保持批判性思维的重要性。当我们发现自己对某个问题特别担忧时,不妨问问:“这种担忧是基于全面的信息分析,还是受到了近期特定事件的强烈印象影响?”

决策质量的提升路径

虽然完全消除可得性偏差很困难,但我们可以通过一些策略来减少其负面影响。

常用的应对策略及其实际做法:

- 培养数据思维:重要判断时主动查阅统计数据,避免仅凭直觉

- 多源信息验证:有意识地寻求不同角度的观点,避免单一来源影响

- 工作记录与日志:建立团队工作日志,记录个人和团队贡献

- 经验分享交流:定期组织成员分享经验,了解彼此真实的投入和成绩

例如,在团队管理中,了解可得性偏差有助于建立更公平的评价机制。管理者可以建立工作日志制度,让团队成员记录彼此的贡献,这样在年终评估时就能基于实际记录而非主观记忆进行判断。

教育与培训的启示

可得性偏差的研究对教育实践也具有重要意义。教师在设计课程评价时,可以借鉴那位清华教授的做法,通过调整要求学生提出建议的数量来影响他们对课程的整体评价。更重要的是,在培养学生批判性思维时,应该帮助他们认识到直觉判断的局限性,学会区分“想得起来”和“实际频率”之间的差别。

可得性启发式揭示了人类认知的一个基本特征:我们的大脑在处理复杂信息时会采用各种简化策略。虽然这些策略在大多数情况下是有用的,但在现代信息社会中,我们需要更加谨慎地对待自己的直觉判断,培养基于证据而非印象的理性思维习惯。

正如一句古话所说:“见微知著”固然是智慧的体现,但“以偏概全”却往往是错误的开始。在可得性与真实性之间找到平衡,正是现代人需要掌握的重要生活技能。

可得性偏差的应对策略

记住,当你发现自己因为“最近总是听说”某类事件而改变行为时,不妨停下来思考一下:这是基于客观事实的理性调整,还是可得性偏差在作祟?在重要决策中,多花一点时间进行系统性分析,往往能够避免代价高昂的判断错误。