剩余价值率

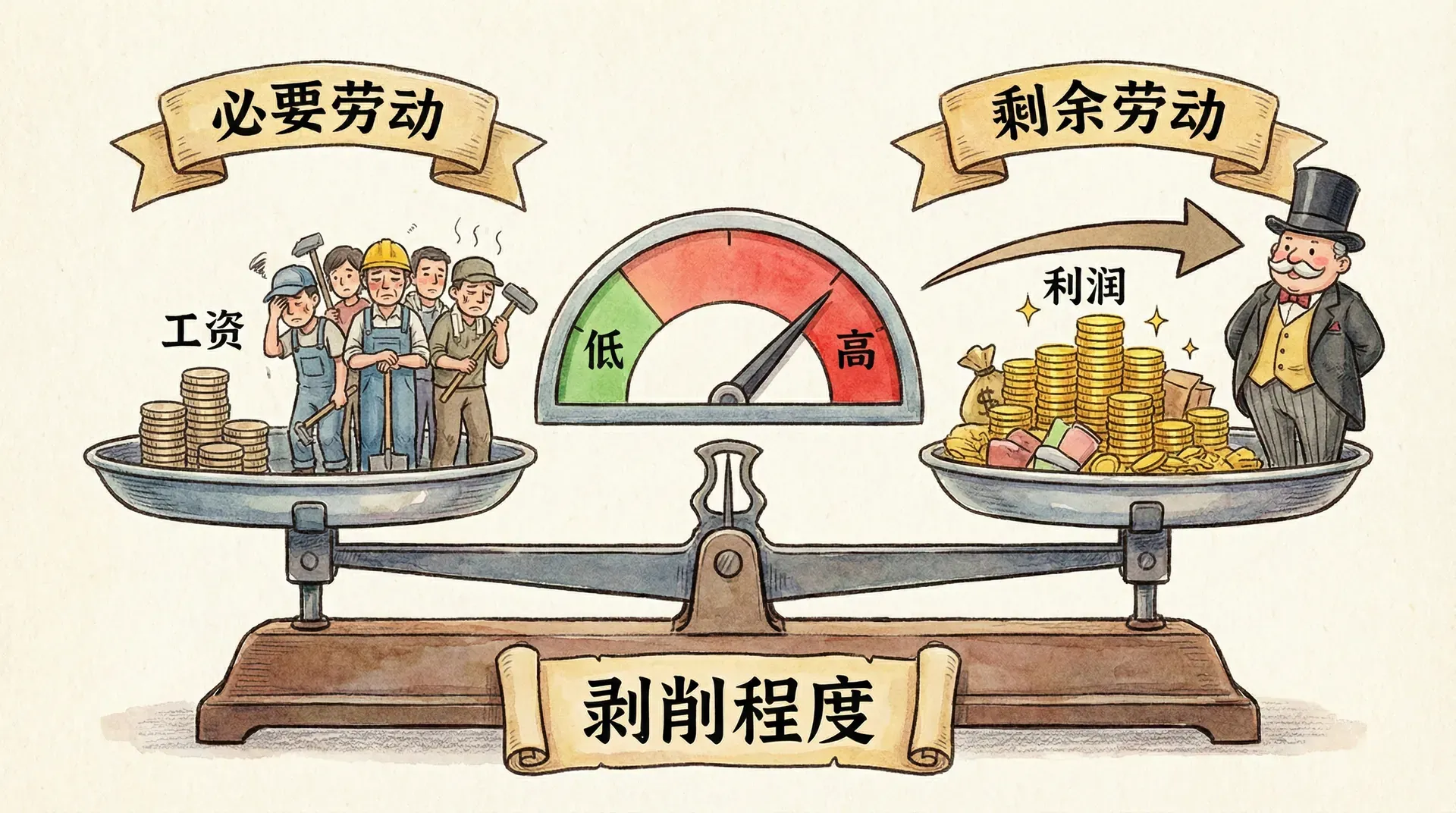

剩余价值率是马克思主义政治经济学中的一个核心指标,用以衡量资本家对工人剥削的程度。它表示工人在创造全部新价值中,有多少比例被资本家无偿占有。剩余价值率的高低,不仅揭示了劳动者与资本家之间的利益分配关系,也是分析资本主义生产方式运行机制的重要工具。

一般来说,剩余价值率由下式计算:剩余价值率 = 剩余价值 / 可变资本 × 100%。在这个公式中,“剩余价值”是指工人在必要劳动之外为资本家创造的额外价值,“可变资本”则是企业用于支付工人工资的部分。通过该比例,可以直观反映劳动者创造的价值中,有多少归自己所有,有多少被资本无偿占有。

理解剩余价值率,不仅有助于认识资本增殖背后的劳动本质,也为剖析收入分配不平等、探讨社会财富流向提供了理论基础。在现实经济生活中,提升劳动生产率、延长劳动时间或压低工资水平,都会影响剩余价值率的大小,进一步改变社会财富分配结构。

剩余价值的产生与测量

在分析企业生产过程时,我们会发现一个不可忽视的经济现象:投入的资本为何能实现价值的增殖?这种价值“自我增长”并非偶然,更不是某种神秘力量的作用,而是源于资本主义生产关系中的科学机制。

资本的两大构成

要揭示这一机制,首先需要明晰资本的基本结构。任何用于生产的资本,都可划分为两部分:

-

不变资本(): 用于购买生产资料,如原材料、机器设备、厂房等。在生产过程中,这部分资本的价值只是原封不动地“转移”到新产品之中,没有自身发生增值。用公式表示为:不变资本原有的价值新商品。

-

可变资本(): 用于购买劳动力,即支付工人工资。劳动力的特殊性在于,工人在工作过程中不仅补偿了自身工资的价值,还能创造“更多”的新价值。正是这种“活劳动”的剩余创造,构成了资本增殖的源泉。

新能源电池制造企业

让我们以一家现代新能源电池制造企业为例,具体分析价值的形成与剩余价值的产生。

- 企业总投入资本为400万元,其中用于生产设备、原材料等生产资料为300万元(万元),用于支付工人工资为100万元(万元)。

- 一个生产周期后,企业生产出价值500万元的电池产品。

具体数据和关系如下:

这里,300万元的不变资本全部作为价值“转移”,没有新增加价值;增值来源于100万元的可变资本投入(即劳动力),它不仅再生产了自己的价值,还为企业主创造了另外100万元的剩余价值。

正确测量剥削程度,必须关注剩余价值率而非利润率。

常见的误区是:简单用剩余价值和全部预付资本比率来计算,比如,这掩盖了剥削的真实强度。实际上,应当用剩余价值与可变资本的比率计算,即

剩余价值与劳动时间的关系

从劳动时间角度看,的剩余价值率意味着:若工人每天工作8小时,前4小时是在为自己劳动(创造自身工资所需的价值,称为必要劳动时间),后4小时则是在为资本家无偿劳动(创造剩余价值,称为剩余劳动时间)。

进一步推广,延长工作日或提高劳动强度,都会直接影响剩余价值率。比如,如果劳动日增至10小时、工资不变,那么剩余价值与可变资本之比升高,剥削程度随之上升。

关键公式与核心概念(LaTeX标准公式)

实际上,不仅揭示了一家企业工人被剥削的力度,也是判断一个行业甚至整个国民经济利润分配状况的科学标尺。在资本主义条件下,提高劳动生产率、延长工作日、压低工资等,都会通过不同途径提升剩余价值率。

对于理解现实经济生活和收入分配不平等,深入掌握剩余价值的测量方法及其所反映的劳动关系,有助于拨开生产表象,看清现代经济运转的内在本质。

产品价值构成

当我们深入分析任何一件商品时,都会发现其价值构成具有明确的内在结构。商品的价值不是单一来源的,而是由多种生产要素在生产过程中的“合力”共同形成。每一部分价值都对应着生产过程中的特定要素——无论是物化劳动(即生产资料的价值转移),还是活劳动(即劳动力在生产中新创造出来的价值)。这种对应关系,可以通过商品中不同价值元素的量化分解来具体体现。

让我们继续以前文分析的新能源电池企业为例,进一步扩展和细化商品价值的分解过程:假设该企业每日生产1000块电池,每块电池的账面价值为500元。那么,这500元并不是凭空产生的,而是由以下几个主要部分“拼接”而成:

- 300元源自于生产资料的价值转移(其中原材料价值250元,设备折旧50元)。这部分价值属于“过去劳动”,在商品生产过程中被“转让”到新产品中。

- 100元来源于工人的必要劳动,这是工人为获得自身生活资料所必须创造的价值,对应其工资报酬。

- 另有100元属于工人的剩余劳动,是工人在完成必要劳动后,为资本家“无偿”创造的那部分价值,即剩余价值。

我们用一个详尽的信息表格把新能源电池产品的价值构成作进一步分解:

新能源电池产品价值构成分解

如上图所示,所谓产品价值的“分层结构”,正是商品生产活动的社会结构化反映。原材料和设备的价值不是消失了,而是借着产品被“传递”了过来,而新产生的价值则是工人的劳动在商品生产过程中“添加”进来的。仔细点拨一下,不难发现,在1000块电池中,有一半(500块)几乎没有新的劳动创造,仅仅是实现了原材料的“活化”;有10%(100块)体现为设备折旧(即固定资本逐步折算);剩余的400块电池才是真正意义上体现在工人劳动成果当中的。

另一种理解方式是:每1000块电池中,有500块“等价于”生产过程中消耗的原材料、100块“等价于”设备的“磨损”,200块“等价于”支付工人自身工资,200块对应“无偿”归资本家的创造性劳动——这也是资本家的全部利润来源。

8小时工作日的时间分解

工人在生产过程中的劳动时间也同样可以被分解:

这里,“必要劳动”代表工人为自身再生产所付出的劳动时间,价值被用于补偿其工资;“剩余劳动”则是工人为资本家额外无偿劳动,价值成为资本家的利润。全天8小时工作,工人一半时间为自己工作,一半为资本家工作。用这个视角审视资本主义生产关系,会发现即使工资看似合理,资本家依然通过延长剩余劳动时间(如加班)、压低工资、提升劳动强度等各种方式提升自己的剩余价值(即利润),而不会自动提高工人的生活水平。

进一步延伸思考:如果工厂通过科技进步,把单位产品所需的原材料和设备折旧不断降低——比如新技术让每块电池原材料价值降至200元、折旧降至40元,又或者提高工人劳动效率让同样的工资能够生产1200块电池——那么产品的价值构成也会随之改变,资本家能够获得更多剩余价值,社会利润率也可能提升。这就是资本主义社会不断推动生产力进步背后的根本经济动力。

这种分析方法的重要意义在于,它不仅帮助我们看清单个企业的利润来源与分配,还为理解整个行业乃至宏观经济的价值创造机制提供了理论工具。我们可以用它来判断不同企业、不同技术条件下剥削程度的差异,进而更科学地讨论工资、利润与剩余价值之间的本质关系。

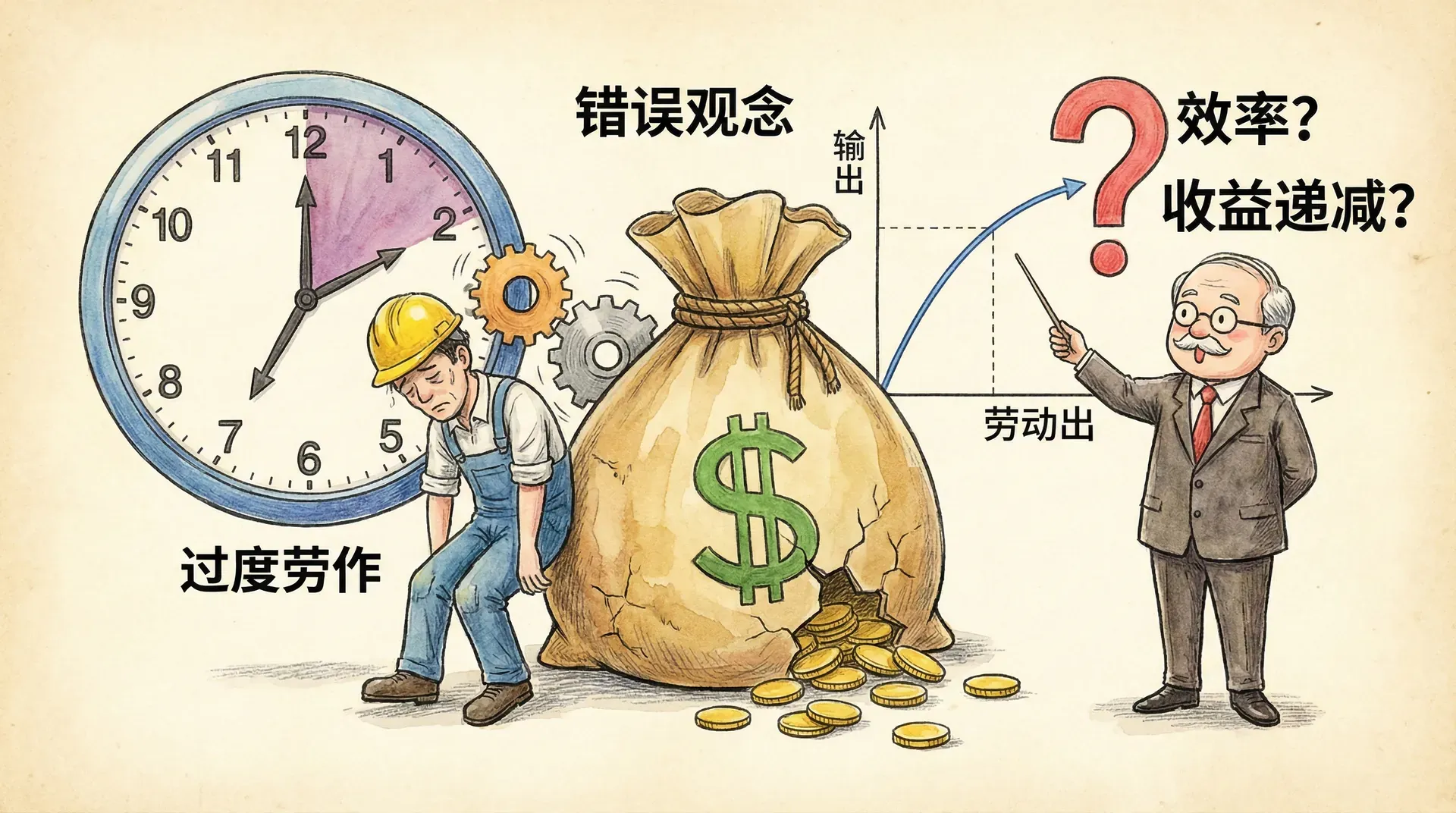

“最后工时”的错误理论

在当代经济学界和企业管理实践中,经常可以听到一些经不起推敲的说法,其中影响最广、争议最大的一种观点,便是“最后工时决定利润”理论。这一理论可以追溯到19世纪英国经济学家西尼尔(Nassau Senior),他曾断言企业利润主要来自“最后一小时工作”的“边际贡献”。这种观点,不仅被一些管理顾问频频引用,甚至被某些企业用作要求员工加班、压低工资的理论依据,其影响延续至今,严重混淆了人们对企业利润来源、生产关系本质等重大经济问题的理解。

当下,随着劳动时间、工作强度等议题的不断升温,有关“最后工时”的论调屡见不鲜。例如,许多企业高管和管理顾问声称:“企业的利润都来自员工每天最后的一两个小时工作,如果工作时间从8小时延长到10小时,利润将成倍增长;相反,缩短工时则意味着企业难以盈利。”类似的观点也屡次出现在媒体报道、绩效谈判甚至立法辩论中。然而,这一说法经不起任何严肃的理论和现实检验,极易误导管理决策,甚至影响劳动者切身利益。

“最后工时”理论的错误分析

假设某智能手机制造企业的总投资为1000万元,其中800万元用于厂房设备和原材料(即不变资本),200万元用于员工工资(即可变资本)。在8小时工作制下,企业产值达到1200万元,实现200万元利润。

按照“最后工时”理论的逻辑,员工在前7小时只是在为企业“回本”,而只有最后1小时才开始创造利润。这种思路本质上是将生产环节中各部分劳动的作用割裂开来,忽略了每一小时劳动都在推动不变资本价值转移、创造新增价值的事实。

实际上,劳动的价值创造过程是连续的,并非前面7小时毫无贡献、只有最后1小时才“开花结果”。如果仅凭简单地延长工作时长就能使利润“成倍增长”,那么为何不是每家企业都选择无限制地加长工时来获取最高利润呢?现实中,工人身体和社会生活条件对工时设置有自然与法律的双重界限,企业的生产效率、市场需求波动等因素也都限制了利润的增加幅度。

“最后工时”理论还掩盖了资本主义分配关系的真实结构。根据马克思主义劳动价值理论,利润本质上来源于剩余劳动——即劳动者创造的全部价值中,扣除自身劳动报酬(必要劳动)之外的剩余部分都归企业或资本家所有。决定利润高低,关键在于剩余劳动时间与必要劳动时间的比例,而不是简单地增加“最后一小时”劳动。

不同工作时长的分析对比

为进一步澄清这一错误,让我们比较不同工作时长对剩余价值与利润的实际影响:

上述表格显示:企业的剩余价值和利润随剩余劳动时长递增,但其增长比例是与剩余劳动增加的小时数相关,而不是单纯由“最后一小时”决定。例如,8小时工作日中有4小时剩余劳动,10小时则增至6小时,剩余价值以50%的幅度提升,而非翻倍。因此,“最后工时”说不仅与现实生产情况不符,也忽略了社会生产效率、工人身心健康、企业创新等多层次因素。

这种分配结构,还决定了企业在面对提高效率、技术进步等因素时的分配行为——资本家会更倾向于延长剩余劳动或通过提升劳动强度来增加剩余价值,而非无条件提高员工福利。

理论谬误的现实危害

“最后工时”理论的危害在于:

一方面,它严重误导了企业管理层和政策制定者,使他们将企业盈利的希望寄托在不断延长工时、降低工人报酬上;

另一方面,它为不合理甚至非法的用工制度(如随意加班、不付加班费等)提供了貌似“科学”的理论基础,损害了劳动者的权益。从根本上说,企业利润的高低取决于剩余价值率,即剩余劳动时间与必要劳动时间的比例关系,而不是某个“神秘”“关键”的最后一小时。

要建立健康、可持续的企业盈利模型,必须正视每小时劳动对企业价值创造的真实贡献,并在利润分配、工时安排等方面兼顾效率、公平与劳动者的身心健康,真正用科学的理论指导实践。只有摒弃“最后工时”等伪命题,才能推动生产力的全面进步,实现企业与员工的共同发展。

剩余产品的经济意义

在分析企业的经营效果时,仅仅关注利润的绝对数量是不够的,更重要的是要考察剩余产品的相对规模。剩余产品是指体现剩余价值的那部分产品,它不仅反映了劳动力被剥削的程度,也是衡量一个企业、一个行业乃至国家整体财富创造能力、可持续增长潜力的核心指标。

举例来说,回到前述的新能源电池企业。假设其日产1000块电池,其中400块电池包含了工人的全部劳动价值。在这400块中,又有200块属于必要劳动(即仅够保障工人生存和劳动力再生产的部分),另外200块则由剩余劳动创造,这部分就是剩余产品。可以看出,生产中有一半体现在剩余产品上,这与劳动关系、利润来源密切相关。实际上,企业对剩余产品的追求,正体现了对剩余价值(即工人“额外”贡献)的占有欲望,这也是推动资本家不断优化流程、提高强度或压低劳动力价格的根本动力。

剩余产品的计算与分析

剩余产品率的计算公式为:剩余产品 ÷ 必要产品。在上述企业中,就是 200÷200=100%。这个比例完全等同于剩余价值率,它都精确反映了劳动被剥削的强度,是马克思主义经济学分析企业和社会结构的基础性视角。历史地看,奴隶社会、封建时代与现代资本主义虽提取剩余劳动的方式各不相同,但剩余劳动和剩余产品始终是社会进步和经济积累的前提——无剩余,就没有社会发展的物质基础。

随着生产力的提升,尤其是近代中国经济的飞速发展,剩余产品的规模持续扩大。高新技术的投入让单位劳动创造的价值翻倍甚至数倍提高,使得可供再投资、扩张和研发的剩余部分大幅增长。比如在高科技制造业领域,通过自动化和智能化流程,许多企业的剩余产品率远超传统行业,这不仅增强了企业盈利能力,也极大促进了社会整体资源的优化配置和经济结构升级。

下表展示了不同行业的典型剩余产品率及其发展特征:

可见,在高附加值行业,剩余产品率往往更高,支撑了企业的高速成长与行业的创新,反映了现代经济的主要增长点。而对于传统行业和基础设施领域,虽然剩余产品率低,但其稳定性和基础性有助于社会整体协调发展。

在评价地区或国家的经济结构和发展水平时,剩余产品的规模远比GDP等总量指标更具深层意义:它既表明社会实际可支配的财富,也直接影响未来可持续投入往教育、科技、基础设施等长期发展领域。特别是在实现共同富裕和社会公平目标时,对剩余产品的合理分配与利用显得尤为重要,因为只有保障了广大劳动者满足生活和发展所需,整个社会才能把更多资源投入到创新和创造性活动中。

现代经济中的剩余产品分配

值得进一步强调的是,剩余产品的分配是一个高度社会化且涉利益博弈的过程。在现代经济体系下,单纯依靠市场自发调节并不能保证剩余产品被合理地分配到再投资、社会保障与创新领域,或反哺到提升劳动者福利。因此,国家制度设计、企业治理结构以及劳资协商在其中起着举足轻重的作用。例如,通过税收、再分配、公共投入等手段,可以引导更多剩余产品投向科技研发、基础教育与医疗等全民受益的领域;而当分配过度偏向企业或资本方时,容易导致收入分化、社会不稳定和创新能力下降。

如何在保障劳动者合理收入与生存质量基础上,让企业拥有足够剩余产品进行扩大再生产和创新,是所有现代社会面临的平衡难题。这要求我们既要警惕剥削率过高带来的社会隐患,也不能简单否定剩余产品在推动经济发展的积极作用。只有通过科学调节和制度创新,把剩余产品更有效地服务于全民福祉和社会进步,才能实现真正的经济可持续性。

上面这张图清晰地描绘了不同工作时长对价值创造的动态影响:前4小时主要用来创造必要劳动价值,满足工人生存需要;超过4小时后,后续的劳动则转化为剩余价值。可以直观看到,随着工时的增加,剩余价值的累积速度显著加快,而必要劳动价值保持不变。这种分布表明,剩余产品的积累是资本扩张和利润增长的关键动因,也是衡量社会生产效率提升与资本主义关系本质的窗口。

通过对劳动力剥削程度与剩余产品结构的分析,我们不仅能揭示资本主义生产关系的深层机制,还能更有效地理解现代经济现象的生成逻辑。无论是企业的微观决策,还是国家宏观政策的制定,都可以以剩余产品为核心,展开对分配、公平与效率的系统考量。例如,某些创新型企业会更关注如何提升剩余产品率以支持高额研发投入,而政策制定者则需警惕高剥削率可能带来的社会分化与不公。

在当代中国,从制造业到服务业,从传统到新兴产业,虽然生产方式和分配机制持续演变,但剩余价值和剩余产品的产生与分配始终遵循着同样的基础规律。理解这些规律,有助于我们更好把握经济发展的根本动力,为建立更科学、更公平的分配制度奠定理论基础,从而推动经济持续健康发展,提升全民的生活水平。

最关键的一点是:技术可以进步,管理可优化,但“活劳动”——即劳动者的实际投入——始终是全部价值的唯一来源。这一原理不仅决定了劳动者在经济活动中的根本地位,也是马克思主义经济学用以解释现代资本主义种种现象的核心出发点。把握并运用这一分析框架,我们就能在经济发展的实际操作中,既看到生产效率提升的巨大潜力,又不忘以人为本、保障劳动者权益的根本要求,推动社会实现可持续、全面的进步。