固定资本和可变资本

在资本主义生产过程中,资本可以根据其在生产中的不同作用被分为固定资本和可变资本。固定资本是指投入到生产工具、机器设备、厂房等耐用生产资料上的那部分资本,这些资本在多个生产周期内逐渐转移其价值到产品中。例如,一台自动化设备可以在多年内不断参与生产,其价值通过折旧的方式分摊到所生产的众多产品上。固定资本的本质特点是,它所代表的价值不会在一次生产过程中全部转移,而是随着生产设备、厂房等的使用逐步耗费和实现价值转移。

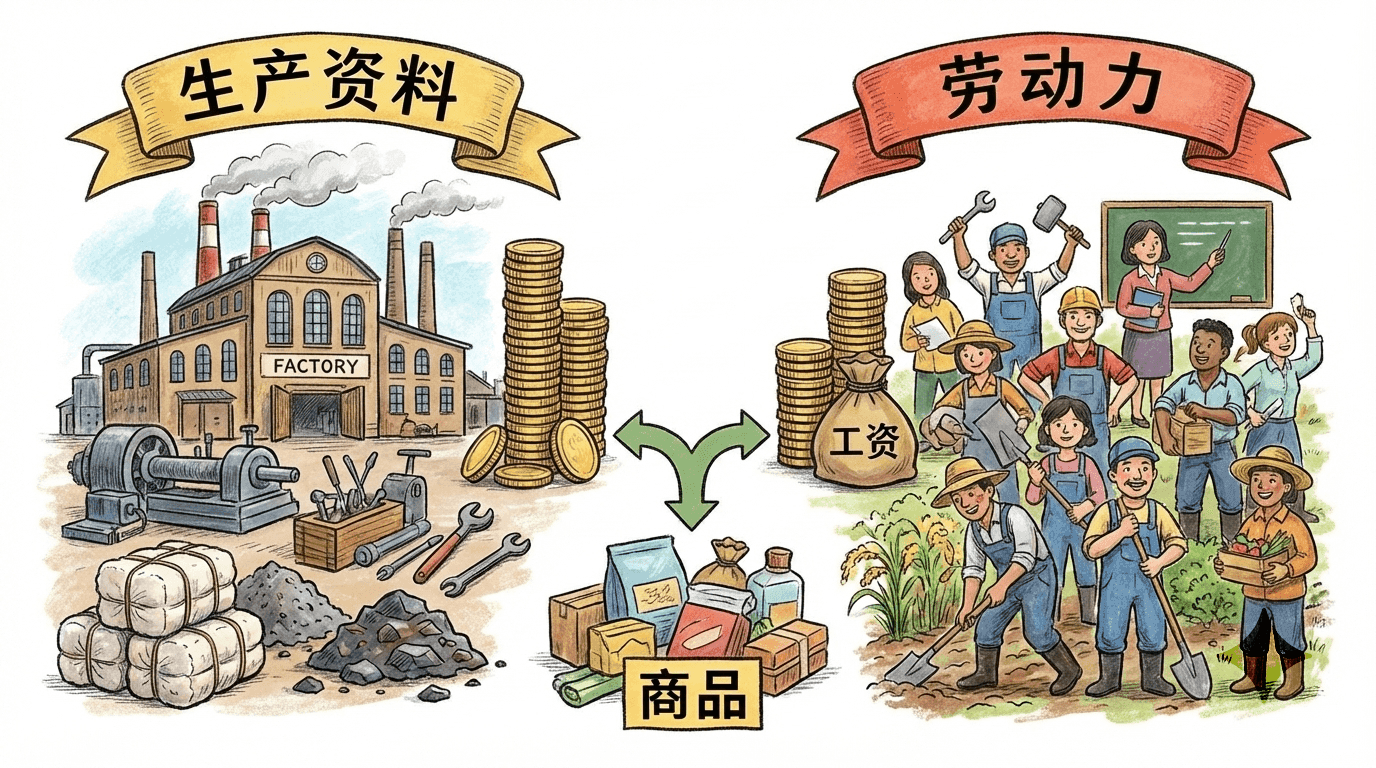

与此不同,可变资本是指用来购买劳动力的那部分资本,比如工人的工资。可变资本在每一个生产周期即一次生产过程中全部消费完毕,它的价值不仅在产品中得到补偿,更会因为工人的劳动能力能够创造比自身价值更多的新增价值而实现资本的增殖。可变资本之所以“可变”,正是因为它能带来剩余价值,是全部资本增值的源泉。而固定资本本身(如机器设备)只是把自身已有的价值一点点转移到新产品中,不能带来新的价值增长。

因此,固定资本和可变资本的区别,不仅体现在它们周转的方式和速度上,更是体现在它们在价值创造中的不同作用:固定资本只是价值的逐步转移者,可变资本则是新价值和剩余价值的创造者。这一基本划分,是理解资本主义生产运行机制和利润、剩余价值产生来源的理论基础。

劳动的二重作用

在资本主义生产过程中,劳动的本质表现为二重性,即一方面是“具体劳动”,另一方面是“抽象劳动”。这一区别是马克思主义政治经济学中的核心理论之一,也是理解商品价值形成、剩余价值产生等一系列经济现象的关键。

具体劳动与抽象劳动

具体劳动,是指具有一定目的性和技能内容的劳动过程。不同的具体劳动创造出不同的使用价值,比如纺织工人的纺纱、厨师的烹饪、程序员的编程,这些劳动成果都具有实用价值,满足社会或个人的特定需求。在生产过程中,具体劳动通过物化在产品上,把生产资料(如原料、机器设备、工具)的价值转移到新产品中。

抽象劳动,则是脱离了具体劳动形式后所表现出来的、能够被社会普遍交换的“无差别人类劳动”。它衡量的是劳动作为耗费的总体人类体力和脑力——也就是劳动时间本身。抽象劳动形成产品的价值,是资本主义商品经济的本质要求,即一切商品的价值都能以抽象劳动量来度量和对比。

劳动二重性的表现与实例

让我们通过一份扩展信息进一步理解劳动二重性在价值形成中的具体表现,结合制造业与服务业的不同领域:

以当代中国新能源汽车生产工厂为例:一名工人在8小时内完成汽车组装、焊接、调试等大量具体劳动活动。这些技能将电池、钢材、轮胎等生产资料按工艺流程物化在新车中,将原有价值分批转移至新产品。同时,这8小时也是社会劳动的消耗,能够创造出全部新汽车商品所带有的新价值,而不仅仅是原材料节点的价值叠加。正因为如此,工人作为具体劳动者与抽象劳动者,这两重身份在同一行动中同时体现。

假设一辆新能源汽车所用钢材、电池、电子零部件等成本总计15万元,工人通过具体劳动把这些价值保存并转移给新汽车。但假设这个工人一天的劳动又为企业创造了5万元的新价值,这部分“新增价值”正是抽象劳动的结果,其中的一部分以工资形式归工人,其余则表现为资本家的剩余价值,这直接决定了利润的产生。

劳动二重性的意义与影响

劳动二重性不仅具有理论上的深远影响,还广泛决定了当代经济实践。例如:

- 工资与利润关系:工人通过具体劳动保存旧价值,通过抽象劳动创造新价值,只有一部分以工资支付,其余成为剩余价值。

- 自动化与智力劳动:新技术发展后,机器人承担更多具体劳动(如组装、搬运),而软件开发、算法创新等则承担着抽象劳动的增加,其价值创造与产业利润转化依然遵循二重性法则。

- 服务业扩张:服务业中,如金融分析、设计、医疗、教育,也体现劳动二重性——既有具体服务内容,也有社会劳动时间的消耗与价值创造。

劳动者并不需要分开进行两项独立操作来分别增加新价值和保存旧价值。在实际的劳动中,正是同一行为、同一个生产过程,实现了这两种效果。也就是说,一个工人用特定方式生产性地劳动,在创造新价值的同时,也使被消耗生产资料的价值得以保存并转移到新产品上。这一结果只能通过劳动本身所具有的二重性来解释。

每一位劳动者增加新劳动、提高产品价值,都要通过生产性地、以特定方式(如组装、焊接、调试等)参与劳动过程。这些具体劳动形式既是保存与转移生产资料价值的操作载体,也是新价值创建不可或缺的实际基础。无论是在高端制造业,还是在发展日益迅速的现代服务业,劳动的二重性始终是分析资本流通、利润产生和社会经济进步的根本理论工具。

价值转移的机制与条件

现在我们要深入讨论一个关系价值形成根本的问题:价值究竟是如何从生产资料转移到新产品上的?这种价值转移是生产过程内在的、不可分割的一环,而它的实现并非单纯依赖于劳动的一般消耗,而是取决于劳动的具体形式与其实际服务的方向。在马克思主义政治经济学视角下,这不仅是一个理论问题,更影响着企业成本核算、利润分配乃至产业升级的实际策略。

价值转移的实现基础

首先,价值转移是在生产资料转化为产品的过程中完成的。也就是说,劳动者在劳动过程中不只是单纯创造新价值,还要将已存在于原料、辅助材料、工具设备等生产资料中的“旧价值”合理地转移和分解到新产品之上。这一转移,并不是由于劳动的量,而是因为劳动的“具体有用性”——即劳动方式本身决定了旧价值如何“附着”于新产品。

比如装配工用焊接劳动把钢材连接为汽车底盘,这种具体劳动方式伴随着钢材“消耗”或“形态转变”,钢材原有价值就这样随着消耗直接转移给了成品汽车。如果钢材没有被用来焊接,价值就不会发生这种转移。因此,不同种类具体劳动所实现的转移方式和速度各不相同,反映到产品和成本中,便形成了复杂的价值流动图谱。

价值转移的类型与规律

我们可以结合现代工业实例,从而更具体地梳理价值转移的逻辑:

在电动汽车制造业中,类似逻辑同样成立。例如:动力电池中用到的稀有金属(如锂、钴),其采购成本会一次性随着电池组装而全部计入整车价值。而高端的装配机器人或涂装线设备,则是随着多年产出逐步分摊——其“旧价值”既不会立刻耗尽,也不会无限延期,而是依据其耐用年限与工作负载有规律地“融入”每一辆车的制造成本。

再如,现代芯片厂房的超净车间投资高昂,但其设备价值也是通过折旧方式,分摊到未来数百万颗芯片,每颗芯片都“带走”一部分工厂设备的旧价值。这一过程对于成本控制、产品定价及利润预测极具现实意义。

价值转移的限制与边界

值得注意的是,价值的转移有一个根本性限制:只有那些自身蕴含人类劳动(即有社会劳动耗费的)生产资料,才有被转移到新产品的“资本资格”。如果某种生产资料本身并非人类劳动的产物,例如自然界直接给予的土壤、阳光、风能,这些要素虽然对于产品有决定性作用,但并不将其价值“注入”产品本身,只影响使用价值而不会列入商品价值构成。

此外,生产资料转移给产品的价值,绝不能超过它们自身在劳动过程中因使用价值消失而损耗的那部分价值。比如一个高性能模具能够产出10万件产品,其自身500万元成本价值,最终被分摊到这10万件产品,每件产品“承担”50元模具价值。如果因为操作失误导致模具提前报废,剩余未分摊的模具价值则需一次性计入当期损失。

产业现实中的价值转移

在太阳能发电产业中,太阳能作为自然光能不含任何人类劳动,因而本身不转移价值;但太阳能电池板、钢结构支架、逆变器等设备作为人类劳动的物化成果,其价值则会在其使用寿命内逐步转移到所生产的电能之中。比如一个投资500万元、寿命25年的光伏电站,每年折旧和维护价值累计转移20万元,这部分价值通过度电成本融入市场电价。

在风电、潮汐能等新能源产业,同样有类似的价值转移机制。自然资源本身只是提供了基础条件,只有工厂、设备、维护等由人类劳动创造的要素才能带着自身价值“进入”产品流通领域。这不仅决定了行业的资本构成,也是理解绿色经济、可再生能源如何在全社会价值流转中占据一席之地的关键逻辑。

价值转移机制不仅关乎理论准确划分,更直接关系到企业如何核算成本、确定产品价格、预测产业发展趋势。在现代制造业和高科技产业实践中,理解和掌握价值的不同转移路径,已成为企业保持竞争力的基础工具与科学管理的内在要求。

不变资本与可变资本

在劳动过程中,不同生产要素在新产品价值形成中的具体作用各不相同,这一分析揭示了资本在其价值增殖过程中的内部构成与功能分化。我们可以看到,产品的总价值不仅仅等同于投入要素的价值总和,而是包含了资本增殖过程中新增的那一部分价值,即剩余价值。这一部分价值的形成,是资本主义生产最核心的奥秘之一。

不变资本与可变资本

在马克思主义政治经济学中,资本可分为两大部分:不变资本(constant capital, c) 和 可变资本(variable capital, v)。

- 不变资本,主要体现在原料、辅助材料、生产工具、机器设备、厂房等生产资料上。这部分资本在生产过程中其所包含的价值量并不发生变化,只是以不同方式逐步转移到新产品中。无论是在一轮生产中被一次性耗尽(如原材料),还是通过折旧逐步转移(如设备),它们都只“保存”和“传递”原有价值,而不能创造新的价值。

- 可变资本,则是预付于劳动力上的资本。劳动力在生产过程中不仅能够再生产出其自身价值(即等价于工资的价值),还能够创造出超出自身价值的剩余价值。正因为如此,资本家投资于劳动力的这一部分资本才具有“增殖”的能力,这也是资本主义利润的真正源泉。

案例与现实应用

详细解析与产业现象

一方面,“不变资本”并不是说这部分资本在现实中从未发生价格变动,而是指其在生产过程中,不会创造新价值,只是把原有价值(比如一吨钢材或一辆货车的制造成本)分摊进新产品。另一方面,“可变资本”以劳动力为核心,这不仅包括最低限度维持劳动者生存所需的工资,还涵盖劳动者能够为资本家创造的全部新增价值,即剩余价值。这个“剩余部分”构成了企业利润的基础,是企业持续扩张与积累的原动力。

例如,在快递行业,采购包装材料、燃油所花费的成本仅仅在配送服务中被“消耗”或“转移”,其本身不再带来任何新的价值。分拣设备会随着使用年限慢慢把自己的价值划分到每件快递上。万一购置了新型自动分拣机器人,虽然不变资本绝对额提高,但如果没有更多快件、更高效率,资本家并不会直接因此获得剩余价值的增加。真正使得快递公司获得利润的,依然是快递员、分拣员和客服的劳动在单位时间内创造的新价值,他们实际上的总产出大于自己工资的那一部分,才成为剩余价值。

而在智能制造、平台经济、科技研发等产业中,这种不变资本和可变资本的划分同样清晰。比如互联网平台公司的服务器、电信机房、传输线路投入属于不变资本,软件工程师与运营人员工资则为可变资本。 随着数字经济的演进,不变资本的投入占比大大提升,但只有劳动力的可变资本部分,才能带来真正的价值增殖和利润空间。

同样一些资本要素,从劳动过程的角度看,是客观因素和主观因素,是生产资料和劳动力;而从剩余价值生产过程的视角看,则体现为不变资本和可变资本的划分。只有可变资本才能带来剩余价值的形成,是资本主义社会利润的根本源泉。不变资本,不管技术多先进、设备多昂贵,最终也只是把自身蕴含的“旧价值”分摊给新产品,而无力创造新价值。

理解不变资本与可变资本的本质区别,不仅有助于企业正确核算成本与利润,更能够揭示产业升级和竞争的根本动力。例如在自动化与智能化快速发展的今天,虽然企业加大了设备与技术的不变资本投入,但如果不能有效地提升劳动力的创造性与剩余价值产生能力,企业的核心竞争力依然无法根本改变。因此,不变资本与可变资本的动态关系,是理解现代产业结构与社会财富分配格局的重要理论武器。

不变资本价值变化的影响因素

前文对不变资本的界定,并不意味着其所有要素的价值在现实中一成不变。事实上,由于市场环境、资源供需、社会技术等外部因素经常发生波动,不变资本的价值也会频繁调整。例如,芯片制造所需的高纯度硅片,2021年每片价格约为200元,2022年由于全球供应链危机和能源成本上涨,价格攀升至500元。工厂里早前以200元采购并投入生产线的硅片,在价格飙升后,也会按照500元的价值转移到最终成品之中。同样地,若一些硅片早已制成集成电路流通于市场,这一部分“旧成本”也会因市场新价格而实现更高的价值转移。

类似现象在原材料、半导体、能源等多个行业屡见不鲜。例如食用油生产厂采购的大豆,若全球气候异常引发歉收导致期货价格呼升,那么原本低价购入的大豆也将随之“升值”,这些变化均体现在产品的价值转移之中。

影响不变资本价值的外部因素

在服装业、建材业,也同样存在不变资本价值随着市场环境波动而变化的情形。例如,国际棉花期货价格持续走高,使纺织企业原材料成本突增;又如钢铁价格的变化,直接影响到建筑企业和造船企业的成品成本。

需要注意的是,这些价值变化完全发生在产品投入生产之前的社会市场运动中,和单个工厂的增值过程并无直接关联。如果某批高价铜线尚未加工而直接出售,它依然可以在新价格基础上计价,并没有创造新的剩余价值。

再看2021-2022年全球半导体产业。世界主要硅片厂受疫情、物流瓶颈影响,高纯硅片价格数月内由12万元/吨涨至35万元/吨。台积电、中芯国际等大型企业即使拥有原先储备的低价硅片,只要进入生产线,这些低价硅片的价值也按照新的高价标准分摊到芯片成本。这种价值增长来源于上游采矿、冶炼的“社会必要劳动时间”增加,而非半导体工厂自身的生产劳动。甚至早已生产下线但尚未售出的芯片库存,也会因为市场价格变动而计入更高的账面价值。

商品价值变化的根本机制在于社会必要劳动时间。当资源紧缺或生产困难,社会平均劳动时间增加,商品价值相应上升(如高纯硅片在供应危机期间涨价);而当技术进步提升生产效率、降低社会平均劳动耗费(如极紫外光刻机引入),商品价值反而下降。这种变化不发生于当前工厂生产线本身,却会影响所有同类产品的价值计量。

资本技术构成与价值构成

现代生产过程中的技术条件变革,往往会带来资本构成的剧烈调整。例如:在新能源光伏行业,早期一条电池板生产线需要数百名工人,依赖机械臂和大量手工作业,而现在则以高度自动化为主,仅需少量工程师监管机器。原本大多数资本投入体现在工人工资(可变资本),而现在更多流向自动化设备、工业软件和大型厂房(不变资本)。类似,在医药制造行业,过去需要几十名工人手工化学反应和包装,如今只需要几名高级技师控制全自动反应釜和包装线,极大提升了产能,却大幅减少了劳动力投入。

技术进步对资本构成的影响

以全球主流光伏企业隆基绿能和通威股份为例,其晶硅片、硅电池片产线均由大型自动化装备和智能化物流系统组成。相比十年前的手工作坊,如今每10万片太阳能电池的产出,人均劳动投入减少了90%以上,不变资本(自动线、厂房、IT系统)投入数年内提升数倍,而可变资本(操作工人工资)占比大幅下降。但自动化设备所能“转移”的,只是其本身原有的价值;实际产品的新价值增殖,仍然来源于工程师、维护人员等创造性劳动。

资本技术革命改变的是不变资本与可变资本之间的数量比例,使社会总资本中设备厂房投资占比上升,人工薪酬占比下降。而这决不意味着二者的功能界限消失——前者始终只能“转移”历史价值,后者才能不断“增殖”新价值。

互联网与平台经济

通过这些例子可以看到,不论光伏、制药、新型互联网企业,现代技术革命使不变资本在总体资本中占比越来越大,而可变资本绝对额则趋于减少。但无论比例如何变化,不变资本依然无法创造新价值——设备和软件只是将其历史价值逐步分摊给新产品。真正推动企业利润增长和技术创新的,依然是研发、运维、内容生产、服务等活劳动者的“可变资本”。

这种结构性变化并未改变资本构成的根本逻辑:不变资本只转移价值、可变资本创造价值,二者在一切技术进步和产业演进中始终分工明确。

总结

不变资本与可变资本的划分,是理解资本主义生产中价值形成和增值机制的理论核心。所谓不变资本,指的是在生产过程中价值本身不发生增殖、只向新产品“转移”历史价值的部分,如原料、燃料、能源、厂房、机器设备等。它们的价值随着物质形态的消耗,被分批计算到新产品成本中,但本身不会创造新的价值。与之相对,可变资本指企业投入用于购买劳动力的那部分资金,这部分资本在生产过程中不仅能够“再现”自身价值,还可以通过工人的活劳动创造超出劳动力价值之上的新价值,即剩余价值。

这种划分基于劳动的二重性理论:一方面,具体劳动是使不变资本(如钢铁、化工原料、芯片、橡胶轮胎等)中的价值“迁移”至新商品的过程;另一方面,抽象劳动则通过活劳动力的社会消耗,持续源源不断地创造出新增价值。这一机制决定了,无论一项生产有多智能化、多自动化,只要其本质仍需人的劳动参与,只有活劳动(可变资本)才可能为社会生产体系增添新价值,不变资本只会将既有价值重复分配。

即使在今天,大数据、人工智能、工业机器人深入渗透生产制造和服务流通领域,不变资本投入比重持续上升,可变资本(人工工资)绝对额甚至下降,但总体价值增殖的源泉依然只能归结于劳动者的付出。正是每一位研发工程师、运维员、工人、内容创作者和服务提供者,将自己的劳动时间转化为社会新价值,为企业带来利润增长与产业进化的“新血液”。这意味着,资本主义生产再高级的技术革命,依旧改变不了资本本身的基本二分结构——设备、厂房、算法等只能转移价值,人的劳动才真正创造价值和剩余价值。这一原理不仅在传统制造业有效,在互联网、云计算、智能服务等数字化前沿同样适用,是理解现代经济变迁和利润分配格局的根本理论基础。