商品的二因素

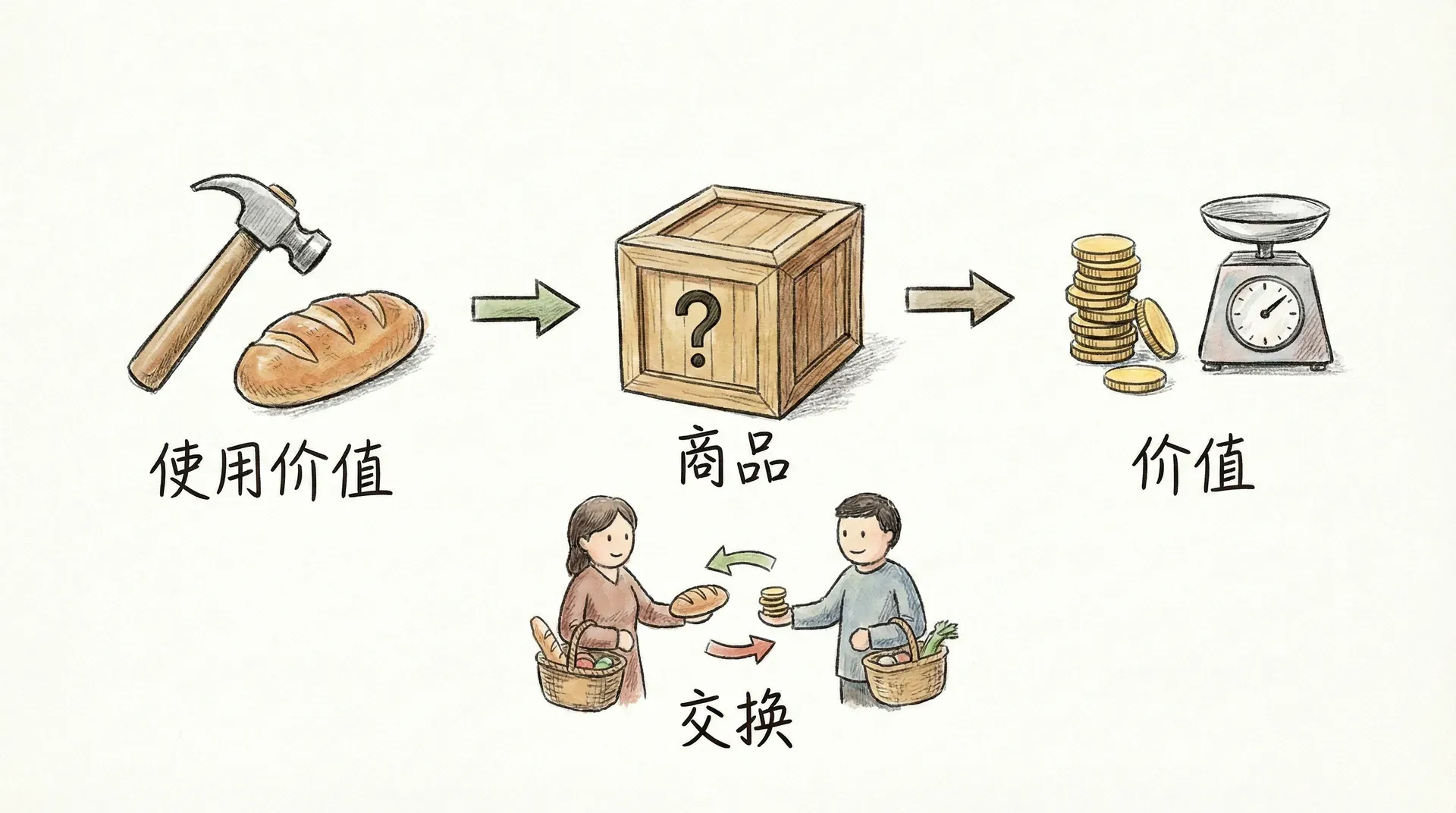

商品作为市场经济中的基本单元,具有双重属性,即使用价值和价值。首先,使用价值指的是商品具备满足人们某种需要的属性,是商品的自然属性。比如说,一件衣服可以为人遮寒保暖,一部智能手机可以用于通信和娱乐。无论这种需要是物质的还是精神的,商品只有在满足了人们的某种需要时,才能具有现实意义。使用价值是由具体劳动创造的,即生产者通过具体形式的劳动活动,将原材料转变为具有特定用途的商品。使用价值只有在消费过程中才能实现,这种消费既包括个人消费,也包括生产资料的再生产过程。

然而,仅仅拥有使用价值的物品还不能成为商品。商品的另一个重要属性是价值。所谓价值,是指商品能够与其他商品相交换的属性,是商品的社会属性。它反映了生产商品所耗费的社会必要劳动时间,是抽象人类劳动的结晶。价值是通过商品交换行为表现出来的。比如,同样一公斤苹果和一公斤橘子之所以能够进行交换,是因为二者都含有某种社会劳动量,这一劳动量决定了它们的价值。

商品的两重性体现出商品在经济中不仅仅起到满足需求的作用,更反映了社会劳动分工和交换关系。只有同时具有使用价值和价值的物品,才能成为真正意义上的商品。没有使用价值的物品即便有人为其劳动投入,也无法满足任何人的需要,因此不能成为商品。同样,仅仅具有使用价值而没有进入社会交换过程的物品,比如自给自足生产的农产品,也不能被称为商品。

这一理论深刻揭示了商品作为社会劳动产品的特殊二重性,说明了商品经济中存在的基本矛盾——即使用价值与价值的对立统一。通过对商品二因素的分析,我们不仅能够理解商品经济内在的运行机制,还能洞察资本主义社会各种经济现象背后的本质逻辑。这为我们分析和把握现代市场经济、特别是全球化背景下复杂商品交换体系,提供了科学而系统的方法论依据。

商品的使用价值

在当代市场经济体系中,社会财富呈现为商品的庞大集合体,而单个商品则构成这一集合体的基本单元。要深入理解现代经济运行机制,我们必须从商品分析入手。

商品首先表现为人类之外的客观存在物,它通过自身特有的属性来满足人们各种各样的需要。这些需要的性质如何,比如是来自生理需求还是精神需求,在此并不重要。同样,商品是直接作为生活资料满足人的需要,还是作为生产资料间接满足人的需要,也不是我们关注的重点。

每一种有用物品,比如智能手机、高铁列车等,都可以从质量和数量两个角度来考察。它们都具备多种属性,因而可以在不同方面发挥作用。发现物品的各种用途是历史发展的产物,确定这些有用物品的社会计量标准同样如此。这些计量标准的多样性,一部分源于被计量物品的不同性质,一部分源于社会约定。

物品的有用性使其成为使用价值。但这种有用性并非虚无缥缈的概念,它受到商品物质属性的制约,离开了商品的物质存在就无法实现。

以新能源汽车为例,其使用价值体现在为人们提供便捷的交通服务,这一属性完全独立于生产该汽车所耗费的劳动量。当我们谈论使用价值时,总是以确定的数量为前提,比如一万台电脑、一千公里高速公路、十万吨钢材等。

使用价值只有在被实际使用或消费时才能实现,它们构成一切财富的物质内容,无论这种财富采取何种社会形式。在我们研究的商品生产社会中,使用价值同时又是交换价值的物质承担者。

交换价值的本质探析

交换价值起初表现为一种数量关系,即一种商品的使用价值与另一种商品的使用价值相交换的比例关系,这个比例随着时间和地点的不同而不断变化。因此,交换价值似乎是某种偶然的、纯粹相对的现象,商品内在的、固有的交换价值似乎是自相矛盾的概念。

例如,一吨小麦可以换取一吨大米,或者相当于3000元人民币,又或者等于一定数量的食用油。也就是说,同一种商品拥有多种不同的交换等价物。无论是一吨大米、3000元人民币,还是几桶食用油,这些表达的其实都是一吨小麦的交换价值,因此它们在交换价值上彼此可以等同或相互替代。

这里得出两个重要结论:

- 同一商品的各种有效的交换价值表达式表示着某种相等的东西;

- 交换价值一般说来只是某种可以与它相区别的内容的表现形式。

让我们以两种商品为例,比如新能源汽车和传统汽车。无论它们相交换的比例如何,总可以用一个等式来表示,比如一台新能源汽车等于两台传统汽车。这个等式告诉我们什么呢?它表明在两个不同的物品中——一台新能源汽车和两台传统汽车中,存在着等量的共同的东西。因此,这两种物品必须等于第三种东西,这第三种东西本身既不是新能源汽车,也不是传统汽车。因此,每一种物品作为交换价值,都必须能归结为这第三种东西。

这种共同的“东西”不可能是商品的几何学的、物理学的、化学的或其他天然属性。商品的物理属性只是在它们使商品有用,从而使商品成为使用价值的范围内,才会引起我们的关注。但是,商品交换过程的明显特点,正是对使用价值的抽象。在商品交换中,只要比例相当,一个使用价值就和任何别的使用价值完全相等。

价值的本质发现

如果把商品的使用价值撇开,商品就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。但是,劳动产品在我们手里也已经起了变化。如果我们把劳动产品的使用价值抽掉,那么也就把构成使用价值的物质组成部分和形式抽掉了。它不再是桌子、房屋、纱线或别的什么有用的东西,劳动产品的一切可以感觉到的属性都消失了。

同样,这些劳动产品也不再是木匠劳动、建筑劳动、纺纱劳动,或其他某种一定的生产劳动的产品了。随着劳动产品的有用性质的消失,体现在劳动产品中的各种劳动的有用性质也消失了,因此这些劳动的各种具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象的人类劳动。

现在让我们来看看劳动产品的剩余物。每个劳动产品都只剩下同样的无差别的人类劳动的凝结,即不管以哪种形式进行的人类劳动力耗费的凝结。这些物品现在只是表明,在它们的生产中耗费了人类劳动力,积累了人类劳动。这些劳动的共同的社会实体的结晶,就是价值。

我们已经看到,当商品相交换的时候,它们的交换价值表现为某种与它们的使用价值完全无关的东西。如果我们真正把劳动产品的使用价值抽去,就得到了上面所规定的它们的价值。因此,在商品的交换价值中表现出来的共同东西,就是商品的价值。

商品中的劳动的二重性

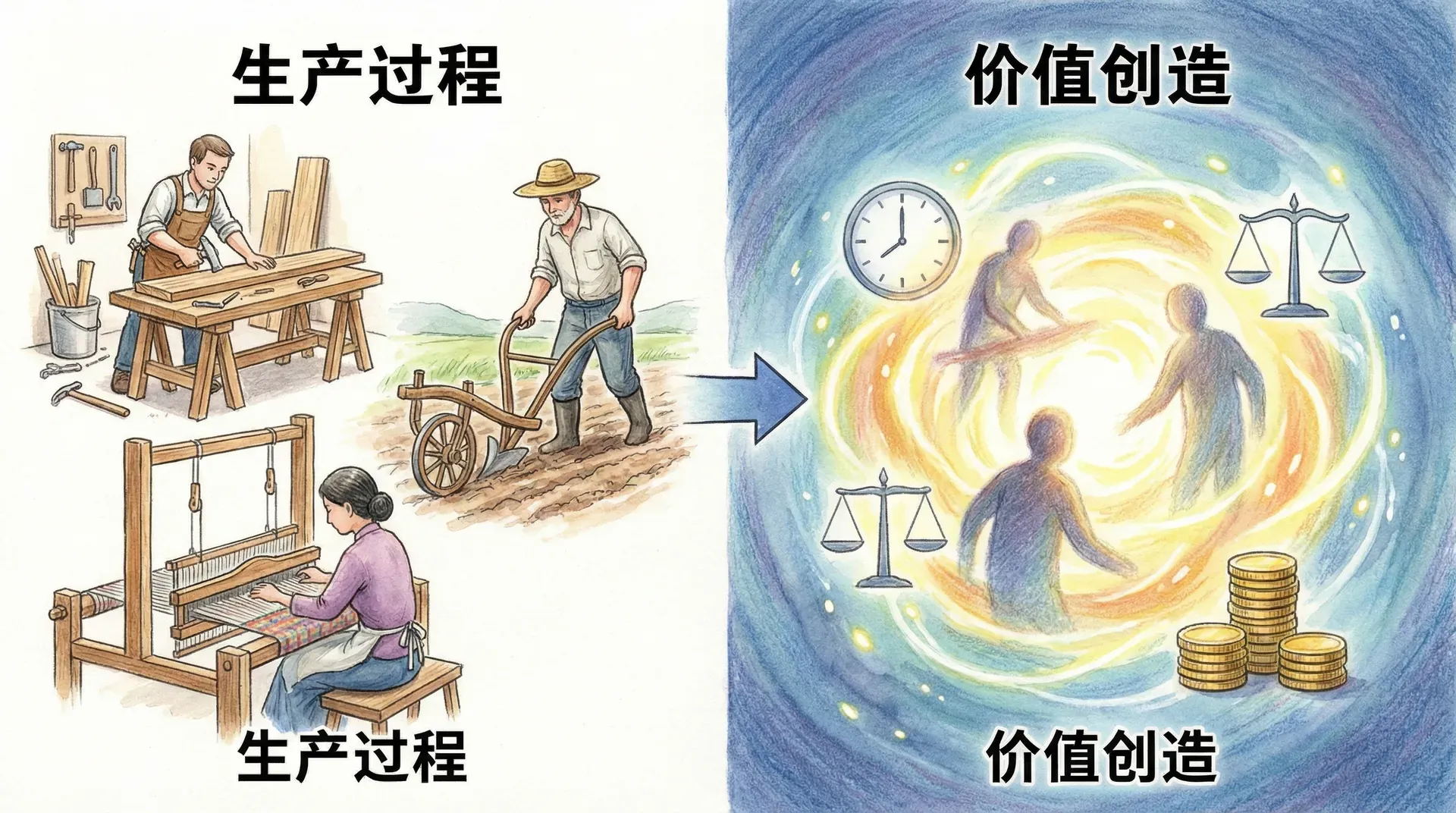

现代经济学教学中,我们需要深入理解商品所体现的劳动性质问题。商品首先呈现为使用价值和交换价值的复合体,进一步分析发现,生产商品的劳动也具有二重性质:一方面表现为价值的创造,另一方面表现为使用价值的创造。

假设一件羽绒服的价值是1000双袜子价值的两倍。如果用W表示1000双袜子的价值,那么一件羽绒服的价值就是2W。

这些例子说明,商品的价值可以用其他商品的价值作比,通过数量关系表现出来,有助于我们理解价值量在商品之间的转化和等价关系。

具体劳动与抽象劳动

羽绒服是满足特定需要的使用价值,它的存在是特殊的生产活动的结果,这种生产活动的性质由其目的、操作方式、对象、手段和结果来决定。通过其产品的使用价值来表示其效用的劳动,我们称之为有用劳动。从这个意义上来考察,劳动总是被看作它的有用效果。

正如羽绒服和袜子是性质不同的使用价值一样,生产羽绒服的劳动和生产袜子的劳动也是性质不同的。如果这些物品不是性质不同的使用价值,从而不是性质不同的有用劳动的产品,它们就根本不能作为商品相对立。羽绒服不能与羽绒服相交换,同一种使用价值不能与同一种使用价值相交换。

劳动的二重性体现在同一个劳动过程中:作为具体劳动,它创造使用价值;作为抽象劳动,它创造价值。这两个方面不可分割,是理解商品经济的关键。

劳动性质的深入分析

因此,在每种商品的使用价值中都包含着一定的有目的的生产活动,即有用劳动。各种使用价值不能作为商品相对立,如果其中包含的有用劳动不是质上不同的。在产品一般采取商品形式的社会里,也就是在商品生产者的社会里,作为私人独立进行的各种有用劳动的这种质的差别,发展成一个复杂的体系,即社会分工体系。

无论羽绒服是由生产者自己穿,还是由顾客穿,在这两种场合,它都是使用价值。羽绒服和生产羽绒服的劳动之间的关系,并不因为制衣成为专门的行业,成为社会分工的独立部门而有所改变。人类在哪里有穿衣的需要,就在哪里进行缝制,缝制了几千年,但并不是每个人都成为裁缝。但是,羽绒服、智能手机像其他一切不是天然存在的物质财富要素一样,必须通过特殊的、有目的的生产活动产生,这种生产活动使特殊的自然物质适合特殊的人类需要。

因此,劳动作为使用价值的创造者,作为有用劳动,是不以一切社会形式为转移的人类生存条件,是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。

使用价值如羽绒服、智能手机等等,即商品体,是两个要素即自然物质和劳动的结合。如果把各种有用劳动即羽绒服、智能手机等等中包含的全部有用劳动除外,总还剩下一个物质基质,这是不用人类帮助就天然存在的。人在生产中只能像自然本身那样发挥作用,就是说,只能改变物质的形式。不仅如此,他在这种改变形式的劳动中还要经常依靠自然力的帮助。因此,劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。正如威廉·配第所说,劳动是财富之父,土地是财富之母。

现在我们来考察商品的价值方面。根据我们的假定,羽绒服的价值比智能手机大一倍。但这只是量的差别,暂时与我们无关。我们这里要注意的是,如果一件羽绒服的价值等于二台智能手机的价值,那么二十台智能手机就必须具有与一件羽绒服相同的价值。作为价值,羽绒服和智能手机是同一实体的物,是本质上相同的劳动的客观表现。但是制衣和制造智能手机是质上不同的劳动。

抽象劳动的本质特征

如果撇开生产活动的特定性质,从而撇开劳动的有用性质,生产活动就只是人类劳动力的耗费。制衣和智能手机制造虽然是质上不同的生产活动,但都是人的大脑、神经、肌肉、感官等等的生产耗费,从这个意义上说,都是人类劳动。这只是耗费人类劳动力的两种不同的方式。当然,人类劳动力本身必须有了相当程度的发展,才能以这种或那种形式来耗费。但是,商品的价值体现的是人类劳动本身,是一般人类劳动的耗费。

正如在社会上将军或银行家扮演着重要的角色,而单纯的人相反地扮演着可怜的角色一样,人类劳动在这里也是如此。人类劳动是简单劳动力即普通人不用特别发展就具有的简单劳动力的耗费。虽然简单的平均劳动在不同的国家和不同的文化时代具有不同的性质,但在一定的社会里是一定的。比较复杂的劳动只是倍加的或者说多倍的简单劳动,因此,少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。

因此,正如我们在考察羽绒服和智能手机的价值时抽掉了它们的使用价值的差别一样,在考察体现在这些价值中的劳动时,我们也抽掉了这些劳动的有用形式的差别,即制衣劳动和智能手机制造劳动的差别。正如使用价值羽绒服和智能手机是有一定目的的生产活动同布料和电子元件的结合,价值羽绒服和智能手机却只是同质的劳动凝结,同样,这些价值中包含的劳动也不是因为它们对布料和电子元件发生了生产关系才有意义,而只是因为它们是人类劳动力的耗费才有意义。

价值形式的发展过程

商品作为使用价值进入世界时,具有铁、布、粮食等朴实的物质形态。这是它们的自然形态。但是,它们只是因为具有二重性——既是使用对象,又是价值承担者——才成为商品。因此,它们只有在具有二重形式即自然形式和价值形式的时候,才表现为商品,或者说具有商品的形式。

商品的价值,并不像日常生活中可直接感知的物体属性那样可以被直观把握。它并不存在于商品的具体物质形态之中,而是脱离了所有的自然物质特性。我们无法仅凭一件商品的存在就看见其价值,因为价值只是社会关系的产物。只有在商品与其他商品进行交换、并且与整个商品世界发生联系时,这种社会性的价值现实才得以显现。

我们实际上也是从商品的交换价值或交换关系出发,以便探寻隐藏在其中的价值。现在我们必须回到价值的这个表现形式上来。

与各种使用价值相对应的,是各种不同的有用劳动,这些劳动按照它们的门类、种、亚种和变种而分类,构成社会分工。社会分工是商品生产存在的条件,虽然商品生产不是社会分工存在的条件。在原始的印度社区中有社会分工,但产品并不成为商品。或者举一个更切近的例子,每个工厂内部都有分工,但是这种分工不是由工人交换他们个人的产品而引起的。只有独立进行的、不同种类的有用劳动的产品,才作为商品来相互对立。

商品拜物教

在现代市场经济中,我们常常会发现一个耐人寻味的现象:商品在人们心中似乎拥有了超越自身物理属性的“神秘能量”。一部普通的手机,一瓶矿泉水,乃至一张数字图片,仿佛都被赋予了特殊的“灵魂”。这些商品在交换和消费过程中,展现出令人难以解释的力量——不仅仅是物品,更像“会说话的货币”,或者带有超凡气息的“信仰载体”。这与过去人们赋予图腾、圣物特别意义如出一辙,甚至超越魔术的神通!

拜物教的根源分析

商品之所以呈现出“拜物教”特性,并非由于其使用价值本身的神秘化,也不是决定价值的自然因素。实际上,决定商品价值的,是人在劳动过程中消耗的各种身心能量(大脑、神经、肌肉等)以及劳动时间。这种劳动耗费本身只是普通的人类活动。

那么,为什么劳动产品一旦变为商品后就笼罩上了一层“谜一样的外衣”?答案正是出在商品这种独特的“社会形式”本身上:

- 劳动的等同性在市场上表现为商品的同等价值性。

- 劳动耗费的量转化为商品的价值量。

- 不同生产者的社会劳动关系折射为商品之间的社会关系。

我们可以通过下表来归纳不同层面的真实关系与表面现象:

拜物教的本质

本质上,商品的神秘感并非源自其物理形态,而在于人类劳动的社会关系——经由商品表现出来的价值。这种关系不是生产者之间直接的社会互动,而是“隐身”到商品与商品之间的交换关系上。

用一个数列来呈现商品神秘化的路径,可以更直观地理解:

- 个体劳动 → 独立私人劳动

- 独立劳动的产物 → 商品

- 商品交换 → 物与物的社会关系

- 物的关系掩饰了人的社会关系 → 诞生“物神论”

- 商品拜物教成为社会普遍现象

正如光进入视神经后表现为外在物体的形象,商品的“社会性”也仿佛变成了商品的“天然属性”,伪装成物与物之间的联系。其实,这不过是我们自己社会关系的“移形换影”。

理解这种现象最好的比喻,就是宗教中的“人格化”:人在宗教神话中创造神明,并赋予他们独立意志和行为。实际操作中,人创造了商品关系,却错误地赋予商品独立的“社会生命”,即“拜物教”。这是商品世界与宗教世界的最大共同点。

拜物教的多重表现

在我们日常生活和数字经济领域,商品拜物教有如下典型表现:

商品拜物教的根源

商品拜物教的本源在于社会生产关系和商品交换形式。只有当各自独立进行的私人劳动的总和被市场交换联系起来时,劳动产品才成为商品。由于生产者间的社会关系并非直接体现,而是要通过商品交换间接展现,因此原本“人与人”的协作转而表现为“物与物的交往”。

类似地,我们在现代电商平台看到的价格,往往认为是商品本身“值多少钱”,却忘记价格背后:

- 生产、原材料与人力成本

- 平台分成与运营费用

- 物流配送网络

- 供需关系、政策导向

- 消费者心理预期等诸多社会经济变量

每一次价格起伏,其实都是上述多种社会关系再分配的“踪迹”。

由此可见,对商品“使用价值—价值”这两重属性的深入剖析,能够帮助我们穿透商品表象,识别出背后社会关系和经济逻辑。无论是传统的实物商品,还是数字时代的虚拟资产,商品拜物教现象的剖析为我们理解现代市场经济、理论创新和数字化变革提供了坚实工具。学会读懂商品的“面具”,对于把握时代潮流、理解经济真相具有极其深远的现实意义。