生命的起源

举目四望,从巍峨的珠穆朗玛到广袤的塔克拉玛干,从广西喀斯特岩溶到江苏太湖的水天一色,每一块岩石、每一滴湖水、每一种生物种群,仿佛都穿越了历史长河。再想想人类建造的壮观工程——北京故宫、都江堰水利、乐山大佛——它们数百上千年屹立不倒。究竟支撑起这份持久与秩序的,是何种自然法则?

答案隐匿在“持续”与“平衡”之中。所谓自然万象,表面看似静止或不变,实则每一刻都在演化、调整自身以适应环境。岩石逐步风化、湖泊不断循环补给、生物世代更迭——但无论变化如何,系统总能维持一种动态的稳定。这种稳定性和自组织能力,为地球环境赋予了延续的密码。 而生命的诞生,正是对稳定性的全新突破。在宇宙年龄和地质时间尺度上,生命本身是一种高度动态但能自我维持的特殊存在。与表面看似坚不可摧的山体不同,生命依靠微观分子的精确有序构建与不断自我修复,在伤害与紊乱面前,总能寻找新的平衡点。

事实上,地球上一切能够长久留存、不被混沌吞噬的事物,无论是无机的山川河流,还是有机的林木动物,都是稳定机制的产物。生命之所以能从原始分子跳跃到亿万物种,正是源于不断追寻和构建比以往更高层次、更复杂的稳定结构。这也是亿万年来自然选择与化学创新交织出的宏大乐章。

万物皆稳定

稳定性

在我们试图揭开生命起源的谜团之前,必须先理解“稳定性”这一基础的物理和化学概念。细细观察我们的生活环境会发现,无论是泰山顶端的巨石,还是长江奔流不息的江水,抑或是北京四合院的屋顶和上海拔地而起的摩天大楼——它们都是稳定结构的呈现。即使一个物体看似静止多年,也许都在经历内部细小但对整体形态无损的调整。

稳定的事物能够长期存在,并不是被神秘的外力守护,而是由于其自身结构的特殊性,能够抵御纷繁复杂的外界扰动。不稳定的物体很快会分解或解体,所以我们鲜见它们的踪迹。

让我们从日常生活的视角来具体感受一下。比如,盐晶体为何总是长成规则的立方体?并不是偶然,这源于钠离子与氯离子在三维空间中以能量最低、最牢固的方式排列组合。在青海察尔汗盐湖那一望无际的盐田上,请你随便捡起一块盐晶,它的形状大概率都与别的一致。稳定性的选择让这个过程几乎不会出现意外。

类似地,月牙泉作为沙漠中的“奇迹”,能够几千年不干涸,靠的是地下水的持续补给和特殊的地形限制——这共同缔造了一套高度稳定的水文循环系统。再比如,举世闻名的珠穆朗玛峰为何能够一直隆起?这其实是印度板块与欧亚板块间的“慢动作对抗”,岩石的物理属性和受力结构保证了它们能够承受巨大压力且不崩塌。这种地质尺度上的稳定性,让山脉能够横跨千万年。

在中华大地,我们还能见到众多稳定结构。北京的四合院、南京的古城墙、杭州的西湖堤岸,以及河南嵩山的嵩岳塔——它们都代表着人类与自然共同追求稳定和持久的结晶。

综合来看,世界上的稳定性可分为不同类型:

这些稳定性的背后都是物理定律和化学作用的自然结果。正是它们奠定了世界万物的基础,也为生命的演化提供了舞台。

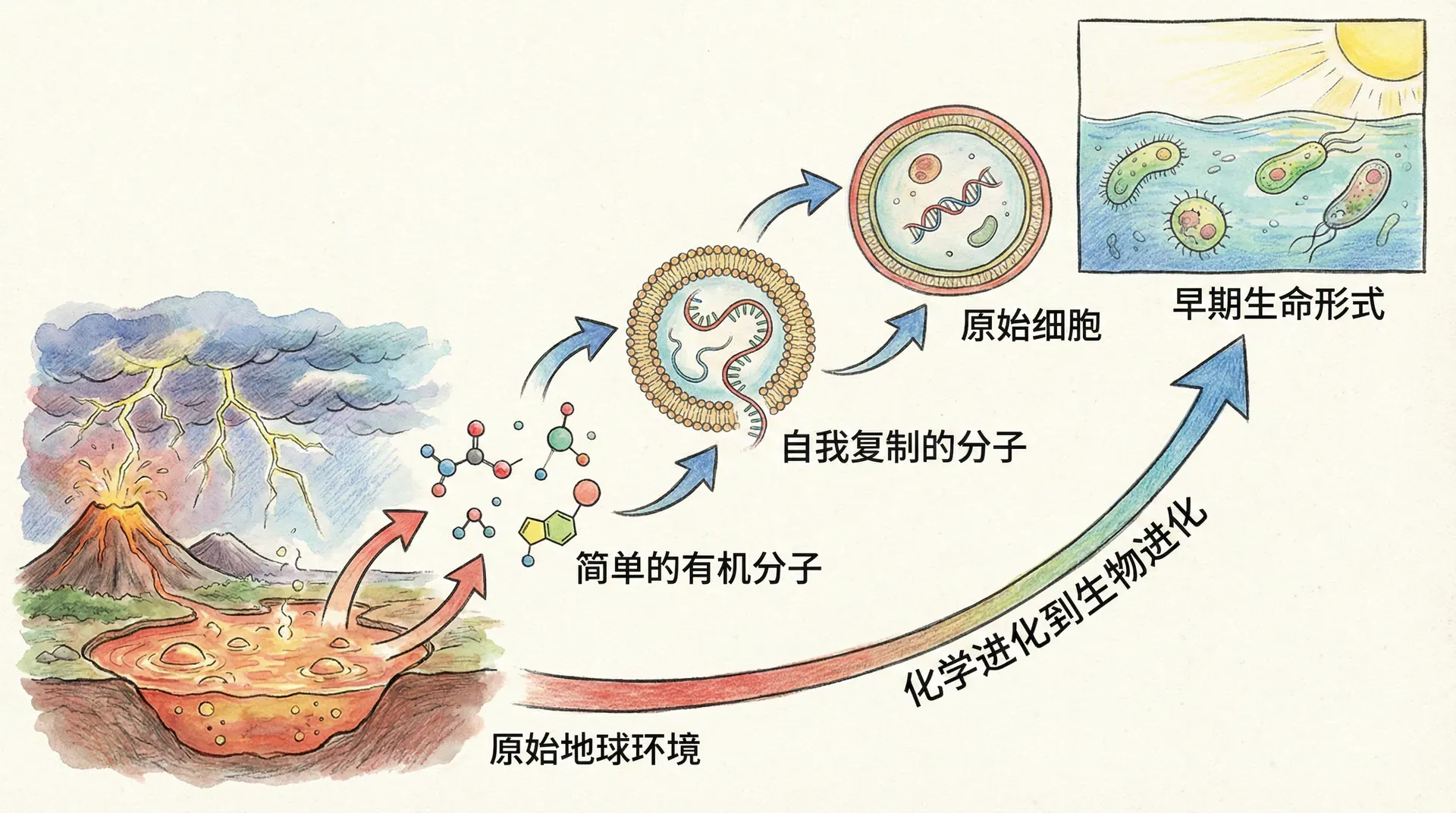

从无机到有机

把时钟拨回到遥远的过去——大约46亿年前,地球诞生之初,那时的地表是一片灼热熔融的“火球”,没有大海,也没有陆地。千万年过去,地壳逐渐冷却,火山频发,厚厚的云层渐渐汇聚,大气层和原始的海洋在亿万次雷鸣和倾盆大雨中一点点形成。

在最初的几十亿年里,地球的大气成分非常简单,主要有水蒸气、二氧化碳、甲烷和氨气等。随着环境逐渐变得宜人,这些分子不断地在大地、海洋和大气中循环,填满了原始星球的每一个角落。倘若能穿越回38亿年前,在那时的海岸漫步,我们见到的海水很可能是混沌的棕色或灰绿色——因为形形色色的有机分子已开始在水中出现,而天空则被甲烷与氨气染成了橙黄与暗灰色。雷电肆意划破天际,火山高频爆发,将新的化学物质抛洒入海,为无休止的化学反应输入能量。这一切,为生命的原料提供了不竭动力。

这样的原始环境下,分子间会频繁地相遇、碰撞。在20世纪50年代,科学家米勒和尤里做了一项开创性实验:他们模拟了原始地球的大气成分和放电现象,结果发现简单的无机分子竟然在几天内就自发生成了氨基酸等生命所需有机分子的“前体”。这种转变好比是在长江激流之中,无数鹅卵石碰撞、聚合,渐渐变成更大更坚固的岩石。这些有机分子的形成,是化学稳定性的又一次进化,也是通向生命起点的关键一步。

不仅如此,科学家们发现,原始地球上还存在富含能量的环境,比如深海热液喷口、浅滩蒸发池和火山口温泉。在这些特殊生态位里,温度和压力的剧烈变化让复杂的有机分子合成变得更加高效,甚至有学者推测生命最早可能诞生于类似的极端环境。

让我们借助一张图表,进一步直观地理解地球历史上分子复杂性的跃升:

可以看到,分子复杂度并不是线性增长,而是在数千万年甚至更长的时间里经历了巨大的“飞跃”。随着有机分子的逐步累积,原始海洋变成了巨大的“化学反应池”,分子相互作用愈发活跃,为最终的生命起源打下基础。

有趣的是,这个不可思议的过程并不需要任何生命的参与。它不是有意识、有目的的过程,更没有所谓的“设计者”推动。纯粹由于外界能量(例如雷电、紫外线、地热)的驱动,加上分子之间自然的化学趋向,某些更加稳定的结构会自发形成并存留、不稳定的则迅速分解乃至消失。这就是最古老的“筛选方式”——不是“物竞天择”意义上的选择,而是物理和化学稳定性的选择,是一切生命起点背后的深层逻辑。

这种稳定性的演变,从物质世界到分子世界,最终为生命的起源准备好了所有必需的“积木”与规则。

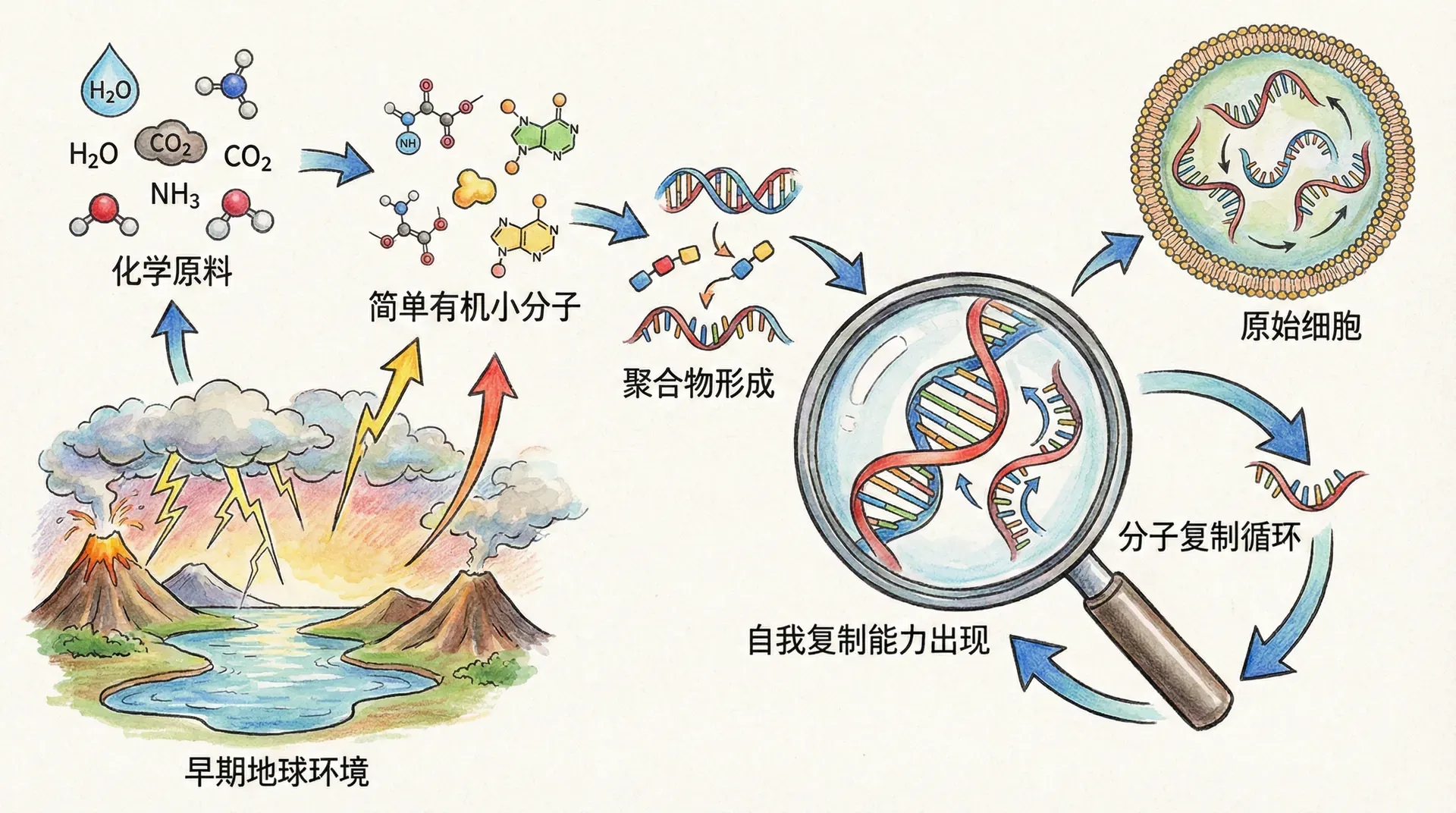

复制分子的诞生

原始汤

在大约38亿年前的某个时刻,地球的海洋就像是一个巨大的“化学实验室”。如果我们能够舀起一勺当时的海水,在显微镜下观察,会发现里面漂浮着各种各样的有机分子:氨基酸、核苷酸、简单的糖类。这些分子在水中游荡,时而聚集在一起,时而分散开来。

原始海洋中有机分子的浓度可能达到了百分之一左右,这个浓度已经足够让分子之间频繁相遇和反应。想象一下在人民大会堂里塞满了一百万个人,他们不断地移动、碰撞、握手,这就是原始汤中分子的状态。

在这个“原始汤”中,某些特殊的地方特别有利于复杂分子的形成。比如海岸边的潮汐带,每当海水退去,岩石表面就会形成薄薄的一层浓缩的有机分子溶液,在阳光的照射下,这些分子更容易发生反应。或者是海底的热泉口附近,高温高压的环境为化学反应提供了充足的能量。就像在新疆吐鲁番盆地,夏季地表温度可达70℃,这种高温环境会加速许多化学反应一样。

在这样的环境中,一个划时代的事件发生了:第一个能够自我复制的分子诞生了。

第一个复制者

假如一个分子结构,它就像是一串珠子,每颗珠子代表一种化学基团。这个分子有一个非凡的特性:当它漂浮在原始汤中时,周围的小分子会被它吸引,按照它的结构排列起来,最终形成一个与它完全相同的副本。这就是复制。

我们可以把这个过程类比为中国的活字印刷术。宋代毕昇发明的活字印刷,就是用一套字模(相当于原始复制分子)来制作出相同的文本(相当于副本)。但不同的是,复制分子的“印刷”过程完全是自发的,不需要人工操作。

这个过程是如何发生的呢?复制分子就像一个模板,它的表面有特定的化学结构,可以吸附互补的小分子。就像锁和钥匙的关系,复制分子表面的每一个“凹槽”都能匹配一个特定的小分子。当这些小分子按照模板的结构排列好之后,它们相互之间形成化学键,最终连接成一个完整的新分子。这个新分子与原来的模板分子完全相同,也具有复制能力。

从上图可以看出,指数增长的威力是惊人的。仅仅10代复制,一个分子就变成了1024个。如果这个复制过程持续下去,用不了多久,整个海洋都会充满这种复制分子。但实际情况要复杂得多。

复制过程中的“错误”

没有任何复制过程是完美的。即使是现代最精密的复印机,也会偶尔出现墨点、模糊或是细微的偏差。复制分子的复制过程同样如此。有时候,一个错误的小分子被吸附到了模板上,或是化学键的形成出了点偏差,结果就产生了一个与模板略有不同的副本。

在人类的文化传承中,我们可以看到类似的现象。例如,中国的口头文学中,《木兰辞》在口耳相传的过程中,不同地区、不同时期流传下来的版本就存在差异。有的版本是“唧唧复唧唧”,有的是“唧唧当户织”。这些差异就是“复制错误”的结果。

对于复制分子来说,这些“错误”意义重大。大部分错误会导致新分子失去复制能力,或是变得不稳定而迅速分解。但偶尔,某个错误恰好让新分子获得了某种优势——比如复制速度更快,或是结构更稳定。这样的“错误”就会被保留下来,并通过复制传递下去。

这就是进化的萌芽。不是有意识的改进,不是有目的的设计,而是盲目的试错过程。那些恰好适应环境的变异被保留,不适应的被淘汰。

生存竞争

三个关键特性

在原始汤中漂浮的复制分子,它们的命运取决于三个关键特性。我们可以把这三个特性比作一个企业的三个指标:产品质量、生产效率和生产规模。

让我们用一个具体的场景来理解这三个特性的重要性。

假设在渤海湾的某个海湾中,有三种不同的复制分子:A型、B型和C型。A型分子结构非常稳定,在海水中可以存在10小时才分解,但复制一次需要2小时;B型分子只能存在5小时,但复制一次只需要30分钟;C型分子存在时间和复制速度都居中,但复制精度特别高,错误率只有其他两种的十分之一。

一天(24小时)后会发生什么?

从图中我们可以看到,B型分子在最初几个小时内迅速增长,因为它的复制速度快。但由于寿命短,很多分子还没来得及完成多次复制就分解了,导致后期数量下降。A型分子虽然稳定,但复制太慢,无法充分利用其长寿的优势。C型分子则找到了平衡点,而且由于复制精度高,它产生的每个副本都能继续有效复制,最终在竞争中胜出。

这里有一个看似矛盾的现象:复制精度高意味着“错误”少,但进化又需要“错误”来产生变异。实际上,精度与进化并不矛盾。即使是高精度复制,也会有小概率的错误发生,这些罕见的变异才是真正有价值的。而低精度复制产生的大量错误,绝大多数都是有害的。

资源的限制与竞争

原始汤虽然富含有机分子,但并不是无限的。随着复制分子数量的增加,用于复制的“原材料”——那些小分子——开始变得稀缺。这就像在改革开放初期,中国沿海城市的工厂需要原材料,但原材料供应有限,工厂之间就需要竞争。

在这种资源限制下,不同类型的复制分子之间开始了真正的生存竞争。这种竞争不是有意识的对抗,而是对有限资源的争夺。复制速度快的分子能够更快地消耗掉周围的原材料,让其他分子“饿肚子”;结构稳定的分子可以在恶劣环境中存活,等待有利条件出现;复制精度高的分子能够保持自己的优势不被“稀释”。

我们可以总结不同竞争策略的优劣:

在长江三角洲地区,我们可以观察到类似的生态竞争策略。水生植物中,浮萍采取快速繁殖策略,能在短时间内覆盖整个水面;而荷花则采取稳定生长策略,根系深扎泥土,能够度过冬季;芦苇则通过地下茎系统既保持稳定又能快速扩展。不同的策略在不同的环境条件下有不同的优势。

进化的加速

随着竞争的加剧,一些复制分子开始“进化”出更加复杂的生存策略。有些分子学会了“拆解”其他分子,把它们的组成部分用来制造自己的副本——这可以说是最原始的"捕食"行为。有些分子则发展出保护层,用蛋白质或脂质分子包裹自己,防止被其他分子破坏——这是最原始的“细胞膜”。

这个过程是累积性的。每一个小的改进都会被保留下来,成为下一次改进的基础。就像故宫的建造,不是一天完成的,而是经过几代人的努力,每一代都在前人的基础上增加新的结构、改进旧的设计,最终形成了我们今天看到的宏伟建筑群。

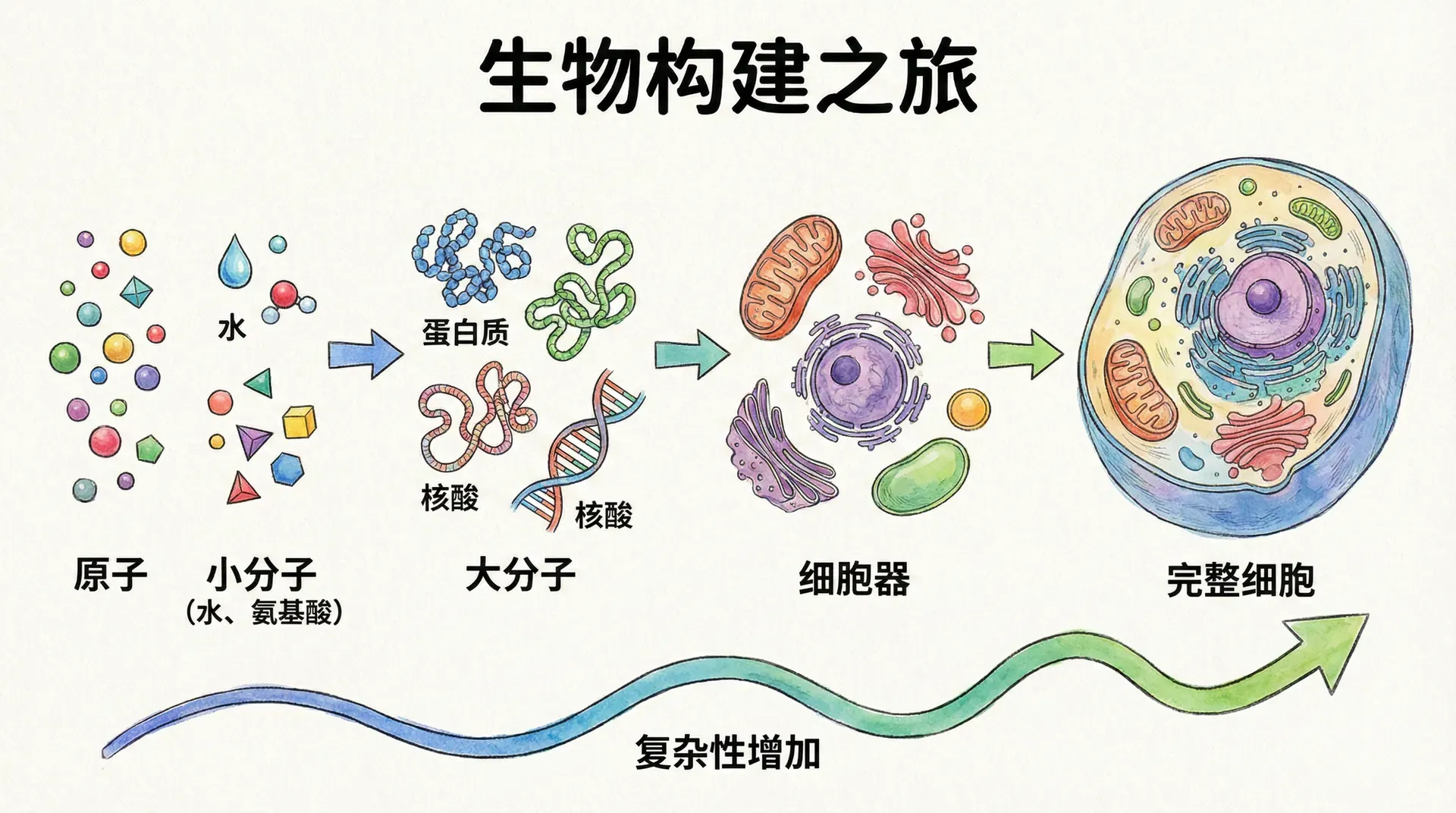

从分子到细胞

生存机器的概念

经过数百万年的进化,复制分子面临的环境变得越来越复杂。单纯依靠自身的化学结构已经不足以应对各种挑战。于是,一个革命性的创新出现了:复制分子开始为自己建造“保护壳”。

最初的保护壳可能非常简单,只是一层蛋白质分子形成的薄膜。但这层薄膜提供了关键的优势:它可以隔离外界的有害物质,同时将有用的小分子聚集在内部,提高复制效率。这就像是在新疆塔克拉玛干沙漠中建造的一座绿洲,通过围墙和灌溉系统,在恶劣的外部环境中创造出一个适宜生存的小天地。

这些保护壳后来演变成了细胞膜,而被保护在内部的复制分子,就是我们今天所说的DNA——脱氧核糖核酸。细胞是复制分子为自己建造的生存机器,而我们人类,也不过是基因为了复制自己而建造的精密而复杂的生存机器。

从这个角度来看,生命的本质就是复制。细菌之所以不停地分裂,蝴蝶之所以要交配产卵,人类之所以要生育后代,根本原因都是为了让内部的DNA分子得以复制和传递。所有的生理功能——消化、呼吸、循环、神经——都是服务于这个终极目标的辅助系统。

下方展示了从复制分子到现代生命的演化历程:

现代生命中的复制分子

今天,那些最初的复制分子已经演化成了DNA分子,它们存在于地球上每一个生命体内。从青藏高原上的野牦牛到东海底的深海细菌,从黄山的迎客松到我们人类自己,所有生命体内都有DNA,它们都在执行着同一个古老的使命——复制自己。

人体内大约有37万亿个细胞,每个细胞内都有一套完整的DNA。这些DNA每时每刻都在复制。当你的皮肤细胞更新时,DNA在复制;当你的身体生长时,DNA在复制;当你产生精子或卵子时,DNA在复制。据估算,人体内每秒钟大约有2500万个细胞在分裂,每次分裂都伴随着DNA的完整复制。

这个过程的精确程度令人惊叹。现代DNA复制的错误率约为十亿分之一,比世界上最精密的复印机还要准确得多。但即使是这样的高精度,在如此大规模的复制过程中,错误仍然会发生。这些错误就是突变,是进化的原材料。

我们是基因的生存机器

当我们站在镜子前,看着自己的容貌,思考着生命的意义,很少有人会意识到:我们的存在,从根本上说,是为了让体内的DNA得以延续。我们的眼睛是为了让DNA能够感知环境,我们的大脑是为了让DNA能够做出更好的生存决策,我们的情感是为了让DNA能够找到合适的伴侣进行重组。

这听起来可能有些冷酷,甚至令人沮丧。但换一个角度看,这也是一种令人惊叹的联系。你体内的DNA,经过38亿年的传承,从未中断。从最初的原始汤,到第一个细胞,到水中的鱼,到陆地上的爬行动物,到树上的哺乳动物,最后到你。这条遗传链条跨越了无数代,经历了无数次环境变迁和物种灭绝,却一直延续到今天。

在中国文化中,我们讲究“慎终追远”,重视家族的传承。从生物学的角度看,这种文化传统恰恰反映了生命的本质——基因的延续。当我们看家谱、祭祖先时,我们在追溯的不仅是社会意义上的传承,也是生物意义上的基因传递链条。

总结

从最初的简单分子到今天的复杂生命,这是一个漫长而曲折的历程。在这个过程中,没有设计师,没有蓝图,只有复制、变异、选择,周而复始。那些最初在原始海洋中偶然形成的复制分子,经过38亿年的演化,已经建造出了令人惊叹的生存机器——从单细胞的细菌到拥有千亿神经元的人类大脑。

但无论生命的形式多么复杂,其核心任务始终没有改变:复制DNA,让遗传信息得以延续。我们的身体会衰老、死亡,但我们体内的DNA,通过下一代,可以继续存在下去。在这个意义上,DNA才是真正的“永生者”,而我们,是它们为了在这个世界上生存下去而建造的临时载体。

这个认识或许会改变我们对生命的看法。我们不是万物的中心,也不是进化的终点。我们只是生命长河中的一个节点,既连接着古老的过去,也指向未知的未来。理解这一点,既让我们感到谦卑,也让我们感到一种超越个体生命的永恒联系。