生物之间的相处之道

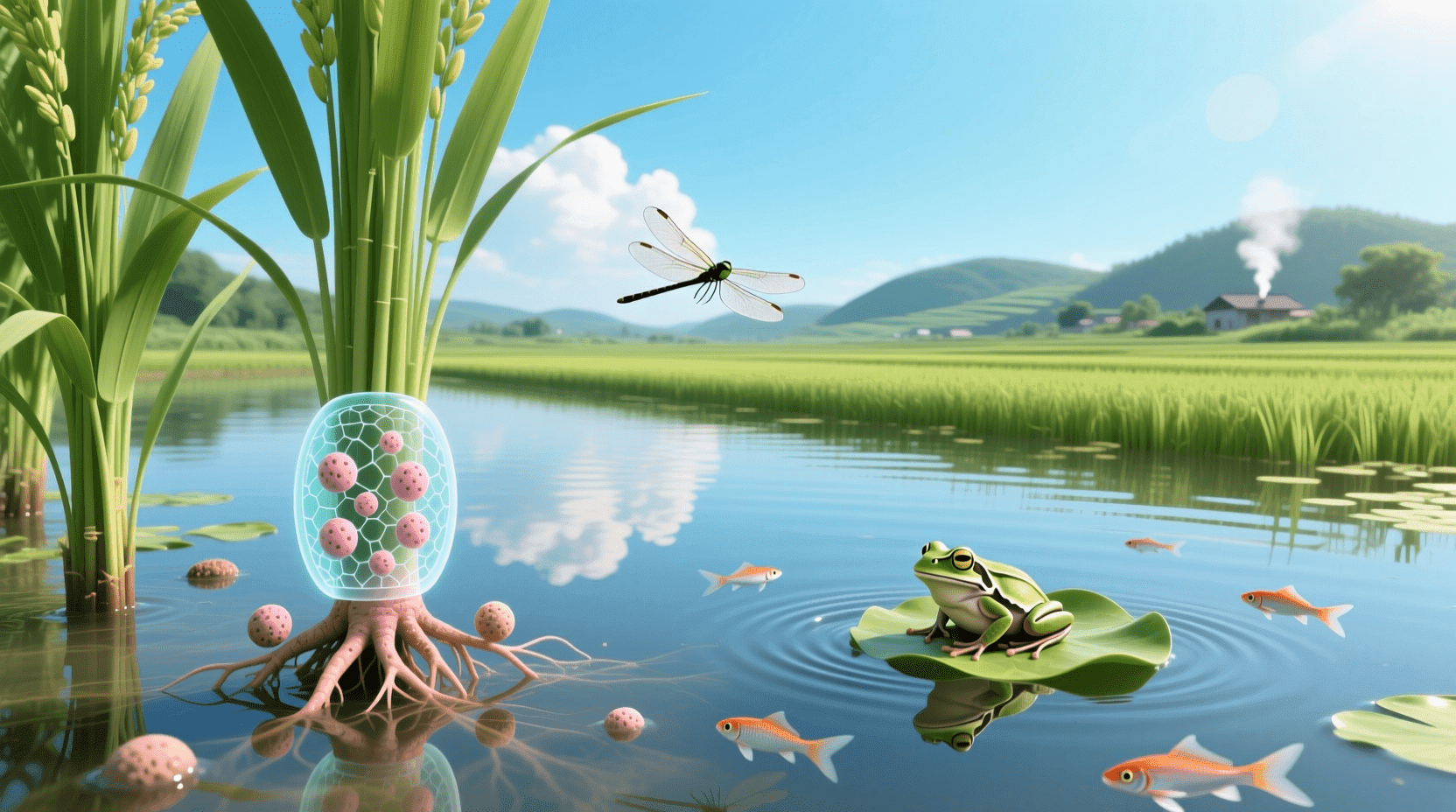

在长江流域的稻田里,你能观察到一种令人着迷的现象:水稻的根部长着小小的瘤状突起,那就是根瘤。这些根瘤里居住着名为根瘤菌的微生物。根瘤菌具备一种特殊的本领——它们能够把空气中稳定难以直接利用的氮气,转化成水稻可以直接吸收的氮肥。对于水稻来说,这相当于自带“肥料工厂”,显著提升了它在贫瘠土壤中的生存和生长能力。而对于根瘤菌来说,水稻会将通过光合作用合成的有机物(如糖)输送到根部,为根瘤菌提供宝贵的营养来源和保护环境。通过这种互惠互利的合作,水稻和根瘤菌实现了共同受益,它们的关系正是自然界中最经典、最精巧的共生合作案例之一。这一现象不仅仅在水稻身上存在,豆科植物与根瘤菌、真菌与树根之间也有类似的共生关系,共同构建了生态系统的基石。

但如果你仔细观察,会发现稻田里远不止这些和谐的景象。绿色的稻叶上,可能有稻飞虱等害虫密密麻麻地啃咬,把叶片咬得千疮百孔。田埂间的杂草抽条生长,和水稻争夺养分、阳光和空间。浅浅的水面下,也可能潜伏着线虫、寄生虫等微小生物,它们潜入其他生物体内吸收营养。而稻田里的青蛙有时捕食害虫,有时又被蛇类盯上。甚至有不少微生物暗自较量,有些竞争、有些合作。可以说,在同一块稻田的有限空间里,生物们上演着一出出“博弈剧”——有的彼此合作共赢,有的你争我夺、此消彼长,有的甚至是一方获利一方受害。

这种纷繁复杂的生物关系,并不仅仅局限在稻田中。在森林、草原、湖泊、甚至我们家中的一花一草之间,都可以发现类似的互动:有合作,有竞争,有寄生,有掠食。正是这些交织错杂的生物联系,共同演绎着自然界的多样性,决定了生态系统的结构和每个物种的命运。这些关系的多样性和动态变化,就是我们今天要深入探讨的主题。

生物之间有哪些相处模式

想象一个热闹的菜市场,不同的人有不同的关系:有的是买卖双方,互惠互利;有的是竞争对手,争夺同样的顾客;有的是小偷和受害者,一方得利一方受损。生物世界里的关系模式,其实也是这样分类的。

我们可以用一个简单的标准来区分这些关系:看看互动的双方,各自的生存和繁殖能力是增加了(+)、减少了(-)、还是没什么变化(0)。

在我们的日常生活中,最容易观察到的就是偏利共生关系。城市里的麻雀就是一个典型例子:它们在人类的房檐下筑巢,吃人类丢弃的食物残渣,但对人类的生活几乎没有影响。小区花园里的青苔也是如此,它们长在石头表面,获得了一个落脚的地方,但石头本身既不受益也不受害。

生物之间的关系并不是固定不变的。同一种生物在不同环境下,可能与其他物种建立完全不同的关系。比如,某些真菌在营养充足时是植物的互利伙伴,但在食物匮乏时就会变成寄生者,从植物身上掠夺养分。

寄生生活的代价

现在我们来聊聊一个看似矛盾的问题:如果寄生虫完全依赖宿主生存,为什么有些寄生虫会把宿主弄死?这不是自断财路吗?

这个问题困扰了生物学家很长时间。早期的想法很直接:寄生虫应该演化得越来越温和,因为只有让宿主活得久一些,寄生虫才能繁衍更多后代。但现实情况复杂得多。20世纪80年代,科学家发现寄生虫的毒性(也就是对宿主造成的伤害程度)实际上取决于多个因素的平衡。

让我们用一个简化的视角来理解这个问题。对寄生虫来说,它的成功程度可以用一个指标来衡量:在宿主群体中,一个感染个体平均能传染给多少个健康个体。这个数字越大,寄生虫就越成功。这个数字受到几个因素的影响:

传播速度快慢取决于寄生虫在宿主体内有多活跃。如果寄生虫大量繁殖,产生很多感染性的后代,它就更容易传播给其他宿主。但是,大量繁殖往往会严重损害宿主的健康,这就是所谓的“毒性”。宿主可能会因此更快死亡,或者康复后产生免疫力,无论哪种情况,都会缩短寄生虫传播的时间窗口。

这就形成了一个两难的权衡:毒性高,传播快但时间短;毒性低,传播慢但时间长。最优的策略在中间某个位置。

在中国南方地区,血吸虫病曾经是严重的公共卫生问题。血吸虫寄生在人体内,虫卵会随粪便排出,在水中孵化后感染钉螺,再由钉螺传播给人。有趣的是,不同地区的血吸虫毒性存在差异。

在人口密集、卫生条件较差的地区,血吸虫的毒性往往更高。这是因为在这样的环境中,即使宿主很快病倒,虫卵也很容易传播到新的宿主身上。水源共用、接触频繁,让传播变得容易。寄生虫可以“激进”一些,快速繁殖,不必太在意宿主的死活。

但在人口稀疏、卫生条件较好的地区,情况就不同了。如果寄生虫太凶猛,宿主病得太重,可能在传播给其他人之前就被隔离治疗了,或者在偏远地区根本接触不到其他人。在这种情况下,那些毒性较低、让宿主能够活动更久的血吸虫反而更成功。

同一个宿主内的竞争

问题还有另一个层面。如果一个人同时感染了多种不同的寄生虫品系(或者同一种寄生虫的不同变异),会发生什么?

假如你和几个陌生人被关在一个房间里,房间里只有有限的食物。如果大家都克制一点,慢慢吃,食物能维持更久,每个人都能获得更多。但如果有人开始抢着吃,其他人也会跟着抢,结果就是食物很快耗尽,谁也没吃饱。这就是经济学里著名的「公地悲剧」。

寄生虫面临的就是这样的困境。在单一感染中,温和的寄生虫能让宿主活得久一些,从长远看获益更多。但在多重感染中,如果一个寄生虫“讲道德”,慢慢繁殖,它就会被那些不讲道德、疯狂掠夺资源的寄生虫挤垮。这种竞争会推动毒性上升。

研究显示,多重感染的情况下,寄生虫的毒性往往更高。这也解释了为什么有些疾病会在感染后期变得更加严重,因为在患者体内,不同品系的病原体在激烈竞争,都试图抢在对手之前繁殖更多后代。

传播方式决定演化方向

寄生虫的传播方式对毒性演化有重要影响。我们可以把传播方式分为两类:水平传播和垂直传播。

水平传播指的是在同一代个体之间传播,比如通过咳嗽、接触、昆虫叮咬等方式从一个宿主跳到另一个宿主。大部分寄生虫都采用这种方式。垂直传播则是指从父母传给后代,比如通过胎盘、卵或精子传递。

如果寄生虫主要靠垂直传播,它的“命运”就和宿主紧密绑定了。宿主繁殖得越多,寄生虫也就传播得越多。在这种情况下,损害宿主的健康和繁殖能力就等于自己挖坑跳。所以垂直传播的寄生虫往往演化得很温和,甚至变成了对宿主有利的共生伙伴。

我们身体里的线粒体就是一个极端的例子。线粒体原本是独立的细菌,大约20亿年前被我们的祖先细胞吞噬。因为它们完全靠卵细胞传给下一代(垂直传播),它们的利益和宿主细胞完全一致。经过漫长的演化,它们不但不再是寄生者,反而成了细胞不可或缺的能量工厂。

研究人员在昆虫身上发现了有力的证据。科学家研究了11种寄生在无花果小蜂体内的线虫。这些线虫的传播方式因小蜂的生活习性而异。有些种类的小蜂,每个果实只有一只雌蜂进入产卵(单雌),这种情况下线虫只能传给同一个母亲的后代,近似垂直传播。而有些种类的小蜂,多只雌蜂会进入同一个果实(多雌),线虫就有机会跳到其他母亲的后代身上,更像水平传播。

科学家测量了这些线虫对小蜂的伤害程度,发现单雌情况下的线虫明显更温和,而多雌情况下的线虫毒性更高。这个实验漂亮地验证了理论预测:传播方式越接近垂直传播,寄生虫就越温和;越接近水平传播,毒性就可能越高。

合作共赢的演化

如果说寄生是一方占便宜,那么互利共生就是双方都获益。这种关系在自然界中极为普遍。从高山到海洋,从森林到荒漠,到处都能看到生物之间的互利合作。

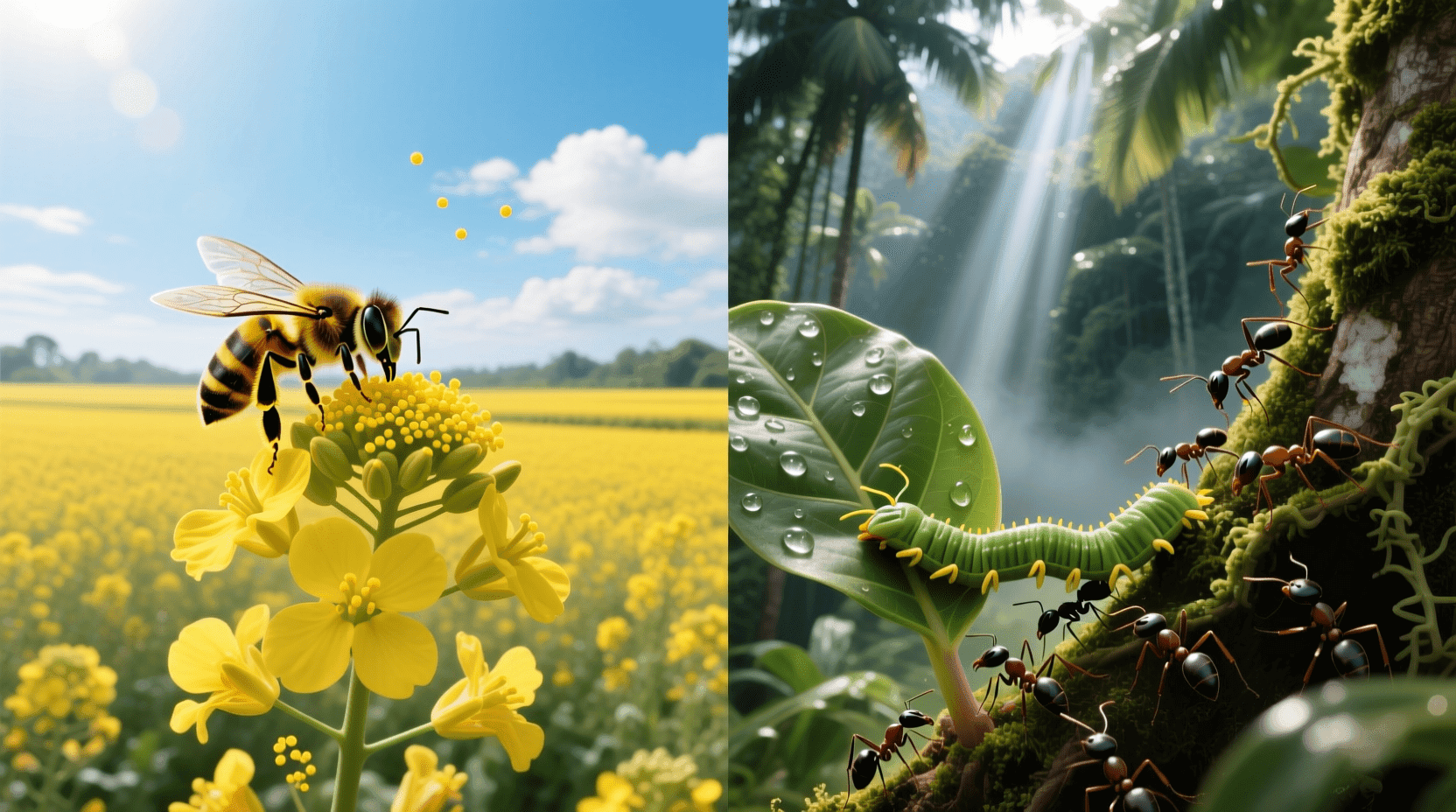

春天,当你走在油菜花田里,看到蜜蜂在花间忙碌,这就是互利共生的经典场景。蜜蜂获得了花蜜和花粉作为食物,而油菜花则通过蜜蜂传播花粉,完成受精。在云南西双版纳的雨林中,某些蚂蚁会保护特定的植物,赶走啃食叶片的昆虫,作为回报,植物在叶柄基部分泌蜜汁喂养蚂蚁。在我们的肠道里,数以万亿计的细菌帮助我们消化食物、合成维生素,而我们则为它们提供温暖稳定的居所和源源不断的食物。

这些合作关系是如何演化出来的?为什么生物愿意付出资源帮助另一个物种?

合作的起点

理论研究表明,互利共生的建立需要满足一些条件。第一个关键因素是初始收益要足够高。

想象两种生物第一次相遇,各自拥有一个特征,这个特征对自己有点代价,但对对方有些好处。比如,某种植物的根系会分泌一些糖分,本来这些糖可以自己用,但分泌出去后能吸引土壤中的真菌。真菌靠近后能帮助植物吸收更多的水分和矿物质。

如果植物分泌的糖太少,真菌得到的好处不足以弥补它靠近植物根部的能量消耗,这个互动就不会持续。如果植物分泌了足够多的糖,真菌获益丰厚,愿意长期停留,那么植物通过真菌获得的水分和矿物质能够补偿甚至超过它付出的糖分,这个合作就能建立起来。

这里有个“阈值”的概念:只有当双方的付出和收益比例跨过某个临界点,互利共生才能启动。一旦启动,这种关系可能会越来越强化,因为双方都在演化中优化自己的付出和收获。

第二个关键因素是空间关联。如果双方总是随机遇到不同的伙伴,合作很难稳定。但如果它们在空间上相对固定地配对,情况就不同了。

最极端的空间关联是垂直传播,就像前面讲寄生虫时提到的。豆科植物的根瘤菌就是一个好例子。虽然根瘤菌主要从土壤中进入植物根部(水平传播),但它们在根瘤这个封闭空间中定居后,就和这株植物绑定了。植物可以通过控制对不同根瘤的资源分配,来“选择”那些固氮效率高的菌株,惩罚那些偷懒的菌株。这种机制让合作得以维持。

在云南的热带地区,榕树和榕小蜂的关系更加紧密。每种榕树都有专门为它传粉的榕小蜂。雌性榕小蜂钻进榕果内部,在传粉的同时产卵。她的后代在果实内发育,羽化后交配,然后新一代雌蜂带着花粉飞向新的榕果。这种高度专一的关系,让双方的命运紧密相连,促进了合作的稳定。

从剥削到合作

更有意思的是,互利共生关系不一定从一开始就是互利的。有些关系最初是一方剥削另一方,后来才演化成双赢局面。

理论模型显示这样的转变是可能的。假设最初是一个剥削关系:寄生者进入宿主体内,掠夺宿主的资源。宿主当然不乐意,它会演化出防御机制来减少资源被掠夺。这些防御可能是加厚细胞壁、分泌有毒物质或者改变资源的储存方式。

但是,防御本身是有代价的。加厚的细胞壁需要消耗更多能量,有毒物质也要能量来合成。如果宿主离开寄生者后这些防御还在起作用,就会拖累宿主的生存和繁殖。这就形成了一个奇特的锁定效应:虽然寄生者还在剥削宿主,但宿主离开寄生者反而活不好,因为那些防御机制在自由生活中成了累赘。

最终,宿主的自由生活形式可能会因为竞争不过其他没有防御负担的个体而灭绝,只剩下和寄生者共生的形式。这时虽然资源还是单向流动(从宿主到寄生者),但双方都离不开这个关系了,这就是一种相互依存的共生关系。

实验室里就观察到过这样的演化。科学家把一种细菌引入变形虫体内,最初这些细菌是寄生者,会降低变形虫的存活率。但几年之后,带有这些细菌的变形虫反而比不带细菌的活得更好。这个演化过程展示了相互依存关系的建立。

合作关系的演化告诉我们一个重要道理:今天互利共赢的关系,在历史上可能有着复杂甚至黑暗的起源。理解这个过程,能帮助我们更好地认识自然界中普遍存在的共生现象。

如何防止背叛

互利共生关系虽然对双方都有利,但它面临一个严峻的挑战:背叛者的入侵。如果有个体能享受合作的好处却不付出代价,它就能占便宜,从而在演化中取得优势。久而久之,合作就会瓦解。

这个困境可以用博弈论中的“囚徒困境”来描述。设想你和一个伙伴面临两个选择:合作或背叛。最好的结局是你背叛而对方合作,你获得所有好处不付代价(得5分);最坏的结局是你合作而对方背叛,你付出一切却什么也得不到(得0分);如果双方都合作,各得3分;如果双方都背叛,各得1分。

从个体理性的角度,无论对方怎么选,你背叛总是更划算:如果对方合作,你背叛得5分胜过合作得3分;如果对方背叛,你背叛得1分胜过合作得0分。所以理性的选择是都背叛,但结果是双方都只得1分,远不如双方都合作各得3分。这就是困境所在。

现实中的很多互利共生关系确实面临这样的威胁。在油菜花田里,有些昆虫会从花朵侧面咬破偷取花蜜,根本不碰花粉,这就是典型的背叛行为。它们得到了食物,但没有为植物提供传粉服务。但为什么这样的背叛没有摧毁整个传粉系统?

降低背叛的吸引力

第一个维持合作的机制是:付出的东西本身对自己价值不大。很多互利共生关系中,一方提供的资源对自己来说是过剩的或成本很低的。

植物为传粉者提供的花蜜,主要成分是糖。对于通过光合作用制造糖的植物来说,糖通常不是限制因素,限制植物生长的往往是氮、磷等矿物质。分泌一些糖做花蜜,成本相对较低。同样,植物与菌根真菌的合作中,植物提供碳水化合物(光合作用产物),而获得矿物质和水分,这些正是植物更需要的。

如果提供资源的成本很低,那么即使偶尔遇到背叛者,损失也不大。而只要大部分时候能遇到合作者,整体上还是划算的。这样一来,合作就能维持下去。

制裁与报复

第二个机制是制裁。如果一方能够识别背叛行为并进行惩罚,就能遏制背叛的蔓延。

云南的丝兰和为它传粉的丝兰蛾展示了这样的机制。丝兰蛾不仅为丝兰传粉,还在花中产卵,她的幼虫会吃掉一部分种子。这是一个有趣的平衡:丝兰允许蛾子吃一些种子,作为传粉服务的报酬。但如果某朵花中的幼虫太多,吃掉的种子太多,丝兰就会主动放弃这朵花,让它枯萎脱落。这个举动对丝兰自己也有损失(失去一朵花的所有种子),但它惩罚了过度剥削的蛾子后代,维护了整体的平衡。

豆科植物也有类似的手段。根瘤菌固氮的效率有高有低,有些菌株勤劳,有些偷懒。研究发现,植物能够识别哪些根瘤固氮效率高,哪些低,并相应地调整对这些根瘤的氧气供应。固氮效率低的根瘤得到的氧气少,里面的细菌生长受限。这种「按劳分配」的机制,让偷懒者付出代价,鼓励了勤劳的菌株。

公平分配与隔离

第三个机制是控制繁殖公平性。在有些共生关系中,宿主严格控制共生体的繁殖,确保不同品系的共生体有同等的传递机会。这样一来,任何品系要想成功,唯一的办法就是让宿主成功。

我们自己的细胞就使用这个策略。细胞核里有很多条染色体,每条染色体在细胞分裂时都会被精确复制一次,并且平均分配到两个子细胞中。没有哪条染色体可以通过多复制几次来占便宜。在这种严格控制下,染色体之间没有竞争,唯一的“成功策略”就是让整个细胞成功。这种机制维持了基因组内部的和谐。

一些昆虫和它们的共生细菌也采用类似策略。在某些吸血昆虫体内,共生细菌被分为两组:一组在昆虫的体细胞中工作,帮助消化血液、合成营养物质,但永远不会传给下一代;另一组被隔离在生殖细胞中,负责传递给后代,但不参与日常工作。工作的那一组细菌知道自己不会传给下一代,唯一的「希望」就是让宿主活得好、繁殖得多,因为宿主繁殖多了,那些负责传递的细菌也会繁殖多,而这些细菌和它们有亲缘关系。这种精巧的分工和隔离,有效地遏制了内部竞争。

背叛者的共存

有意思的是,并非所有背叛者都会被彻底清除。在一些系统中,合作者和背叛者能够长期共存。

榕树和榕小蜂的系统就是一个例子。除了传粉的榕小蜂,还有一些不传粉的小蜂,它们从果实外部用产卵器刺穿果壁产卵,幼虫享用榕树提供的资源,却不为榕树传粉。这些「骗子」在很多榕树种类中都存在,有些已经存在了数百万年。

为什么榕树没有演化出机制彻底清除这些骗子?理论研究表明,在某些条件下,合作者和背叛者的共存可能是稳定的。如果背叛者在竞争资源时有某些劣势(比如它们只能利用外层的资源,而传粉小蜂能利用整个果实),或者如果它们的存在促使榕树加强了对传粉小蜂的筛选机制,那么系统可能达到一个动态平衡。这个平衡点上,背叛者数量保持在一定比例,不会完全消灭合作系统,但也不会占据主导。

这些维持机制——降低成本、制裁背叛、公平分配、动态平衡——共同作用,让互利共生关系在面对背叛威胁时仍然能够长期存在。它们解释了为什么自然界中互利共生如此普遍和稳定。

生物之间关系的演化是一个动态过程。从激烈的对抗到互利共生,从剥削到依存,这些转变反映了生命适应环境的灵活性。理解这些机制,不仅能帮助我们认识自然界,也为我们思考人类社会中的合作与竞争提供了启发。

结语

从稻田里的害虫到根瘤里的细菌,从血吸虫的侵扰到蜜蜂的辛勤劳作,生物之间的关系千姿百态。这些关系不是固定不变的,而是在漫长的演化历程中不断调整、不断塑造的。

理解生物关系的演化,帮助我们认识到:今天看似和谐的共生关系,可能经历了漫长的磨合甚至冲突;今天看似凶恶的寄生,其实也在受到多种因素的制约,可能朝着更温和的方向演化。自然界的智慧在于,它不仅创造了竞争和冲突,也创造了合作和共赢,并且这两者往往交织在一起,构成了生命世界的复杂图景。

当我们下次走进田野,观察身边的动植物时,不妨多想一想:它们之间是什么关系?这种关系是如何形成的?未来又会如何演变?这些问题的答案,就藏在我们周围的每一个生态系统中。