战争年代的医学智慧

中国春秋战国时期战乱频发,从公元前770年到公元前221年,几百年间大小战争数以千计,涉及无数士兵。这种动荡局势,反而成为医学革新的重要推动力。频繁的战争导致刀剑外伤、骨折和感染等问题大量出现,迫切的临床需求促进了外科、伤科学的快速发展。各国纷纷培养随军医师和药师,在实战中积累了止血、接骨、杀菌、缝合等重要经验,这些技术在文献中有记载并被后世传承。

而在相对和平的边远地区,医学创新动力明显不足,主要因为紧急外伤需求较少。实际上,战争虽然残酷,却为医学实践提供了丰富的“案例”与试错的平台。许多重大战役后都记载了大规模救治,如用酒精(酒)、草药清创消炎、夹板固定骨折、草药止痛解毒等,这些做法深刻影响了后世外科发展。

到汉代,随着疆域扩大和边疆冲突不断,国家首次明确设立军医制度。军队专设医官,负责战地救治、疫病防控、外科操作等,并在实践中不断提升止血、缝合、包扎、接骨、消毒等技术。这些经验也随着军医外调、士兵返乡逐步传播到民间。同时军医制度促进了医疗经验的总结和标准化,把战场中形成的急救经验纳入医学典籍,转化为后世宝贵的社会医疗资产。

理论与实践的交织

中国古代医学的发展过程中,一个极具影响力的理论体系逐渐成型,即“邪气致病”学说。虽然当时尚无现代实验仪器,也无法观察病原体,但通过日常医疗经验的积累,医者们不断注意到:一些疾病容易在人口密集、互动频繁的场所扩散,比如家族住宅、部落聚落、军营帐篷。哪里有人生病,往往同住者或密切往来者也很快“染病”。这类现象,为古人提供了思考疾病传播机制的实践基础。

于是,“邪气”的概念被提出并不断丰富。传世医学名典如《黄帝内经》中,对“风邪”“寒邪”“湿邪”“暑邪”“燥邪”“火邪”等六类“邪气”来源有详尽阐述。古人认为,邪气无形,但能顺空气、风向、饮食,甚至人际接触等多种路径传播。即便这一解释体系无法和现代细菌病毒学直接对应,但它准确反映了古代医者敏锐的现象观察与归纳能力,更是早期流行病学思想的雏形。

虽然“邪气致病”理论与现代病原体理论并不完全契合,但其背后展现了古人对疾病传播现象的敏锐观察与归纳能力,体现了可贵的科学精神。实际上,理论的价值不仅在于绝对正确,更在于是否能有效指导实践。因此,历代关于“防邪”“驱邪”的诸多措施,实则为后世公共卫生与疾病预防提供了重要启示。

围绕“邪气致病”学说,古代医家不仅重视人体自身调养,还十分强调环境卫生、空气流通及隔离传染。比如,长期处于瘴气严重或空气污浊的环境时,会建议迁居,并注重居所的通风、干燥与清洁。如遇传染病患者,家人往往被劝诫减少接触;市集出现疫疠时,则流行“闭门谢客”或在门口挂出灰旗以示家中有疾。这些防控方法和现代隔离、通风、消毒等举措可谓异曲同工。

更加具有系统性的,是古代医生对疾病发生与环境因素的长期、持续性总结。例如,古医者会记载各地、各时节流行病种类、高发季节与天气气候的关系,并逐步总结预防方法。这些内容不仅见于医学典籍,还流传于地方医疗手册和治病歌诀之中:

这些实践经验往往以口诀、日常守则、甚至插图指南等简单易懂的形式流传百姓间,而不像抽象理论那样遥不可及。在这里,医学理论紧密服务于群众实际生活。

汉代流行“瘟疫”时,为控制疫情蔓延,不仅设立简易隔离区,还会广泛使用艾草熏烟驱瘴、洒扫庭院、以黄泥封闭病人所在房间门窗等措施。这些经验被后世不断记载和改进,成为中国古代公共卫生管理的重要内容。

这种现象给我们的启示是:科学认知并非一蹴而就,而是逐步演化的连续过程。古人的“邪气”理论虽然与现代病原体学说存在鸿沟,但共同指向了疾病流行的根本动力——有某种看不见之物在影响人体健康。在人类历史的长河中,每一种理论都是在有限认知下大胆的探索,是继往开来、承前启后的桥梁。

典籍的力量

中国古代医学之所以能够世代传承、持续创新,离不开对医学知识的系统记录和有序保存。早在战国以后,医者就开始在竹简、帛书间总结医疗经验,随着造纸术普及,医学典籍的产出与传播被大大加速。

典籍既是知识传承的载体,也是创新的源泉。无数医家、书生甚至政府官吏,都参与了医学典籍的整理与校订。很多医学世家有自己的家传单方、验案集乃至图谱。湖南长沙马王堆汉墓中发现的帛书医学文献,如《五十二病方》、《养生方》等,不仅保存了宝贵处方,还详细说明了疾病诊疗流程、按摩、针灸、饮食养生等方法,为今人再现汉代医学提供了“活标本”。

典籍内容的类型丰富,常见如下归纳:

并非所有医学知识都被官方权威文献所记录,许多地方医家的手抄本、民间医方、病家心得与医疗故事,构成了一张丰富的隐性知识网络。正是这些以“医案”为载体的经验总结,使医学知识自上而下、由内而外地不断流动。无论是名医详录诊疗经过,还是普通医生通过口授、抄本、市场交流学习应对疑难杂症的策略,这些实践积累共同推动了医学的进步和创新。

以清代叶天士为例,他善用“温病学”理论,留存了大量热病医案,成为后世医者宝贵的诊治参考。每逢流行性疾病盛行,医家们纷纷学习叶氏辨证思路与用药配伍,大大提升了整体的应对水平。

总体而言,医学典籍和民间经验共同构筑了中国传统医学知识的传承与创新体系。尽管表格仅列举部分经典,实际上千百部专著、民间验案和教材串联成庞大的医学知识网,使“经验—总结—创新”循环不息。正如《素问》所言:“圣人之治病,必本于法。”这“法”,便是典籍与世代实践的结晶。

医者的角色演变

中国古代医学的发展,与社会结构和知识体系的演进密不可分。医者在漫长历史长河中,身份与功能经历了多次转型,最终实现了从“巫”到“医”,从神秘祭司到专业人才的转变。

巫医合一

在上古至商周时期,人们对疾病的理解极为有限,普遍认为疾病是鬼神、祖先或天地失调的结果。此时医疗与巫术高度融合,所谓“医者”多为部落巫师,承担“治病、求雨、驱邪、祝福”等多重社会职能。甲骨文和青铜铭文中屡见巫医活动的记录。巫医通过祭祀、祈祷、焚香、符咒等仪式性手段“治疗”疾病,其实在情感抚慰、凝聚部落人心、平息恐慌方面有一定积极作用,尽管缺乏现代意义上的医学依据。

经验萌芽

随着农耕文明的进步和社会分工细化,部分“医者”开始关注疾病的自然成因。例如,有人发现草药能缓解某些症状,针刺、按摩对风寒、疼痛有效,这些经验逐步在部族或贵族阶层传播开来。医学开始脱离单纯巫术,孕育出基于方药、手法、观察的初步技术体系。

到了春秋战国,百家争鸣与社会流动加剧,催生了独立的医学流派。此时医者不再只依赖神谕,转而主动通过望、闻、问、切等“四诊法”分析患者,分析环境、饮食、情志等对健康的影响,真正开启了医学“理性化”的转型。

医官制度与分科雏形

春秋战国至秦汉,国家体制进一步完善,对医学的专业分工和官僚化管理进入制度化阶段。《周礼》记载“医师”制,细分为食医(营养)、疾医(内科)、疡医(外科)、兽医(动物医疗)等,使医疗活动标准化、规范化。

这种体制下,医学技能与知识得到持续积累和有效传播。医者不仅服务贵族王室,渐渐惠及普通百姓,成为中国古代社会网络中不可或缺的角色。

理论集成与名医辈出

东汉末年是古代医学发展的高峰,累积了丰富的理论和实践成果。张仲景被誉为“医圣”,其《伤寒杂病论》将众多疾病归类分类,并确立辨证施治体系。他记录了详尽的病例与治疗经过,既讲理论也讲实证,为后世医者提供了临床范本。

华佗则以外科与麻醉成就著称,发明“麻沸散”,能做剖腹取瘤、刮骨疗毒。作为医者,他还注重体育养生,编创“五禽戏”,强调身心合一。这一时期有大量名医涌现,临床范例和创新工具推动医学走向专业与标准化。除张仲景、华佗外,如董奉以“杏林春暖”闻名,王叔和对脉诊理论的提升也影响深远。

典籍累积与医学知识创新

如上图所示,从春秋战国至明清,重要医学典籍数量持续累积。这说明,每一代医者都在整理与创新知识体系,推动学科向更系统、纵深方向发展。医学典籍的产生还与中央集权、社会稳定、战乱疫病等因素高度相关。

疾病传播观察与创新实践

进一步看,早期医者虽未明了现代病原体理论,但已通过实践总结出疾病具备“传染性”。例如,《黄帝内经》提出“疠气”,”疫气“等概念,强调环境、气候对集体疾病的影响。面对瘟疫肆虐,古人总结并逐步推广了一系列“隔离防控”措施:

- 病人单独安置,设“疠人坊”等集中隔离场所;

- 疫区限制人员流动,实施卫生管控;

- 烟熏、打扫、通风以净化环境、防病于未然;

- 家有恶病时闭门谢客、“勿入人也”。

这些经验虽然理论解释为“邪气”、“疫气”,但其实高度符合现代传染病学的防控思路。

值得注意的是,晋代葛洪首次提出“人痘接种术”,用痘痂研末吸入健康人体内,虽原始却包含了人工免疫的观念。明清后期,人痘接种法广泛普及,有力帮助中国降低天花死亡率,甚至比西方牛痘法推广要早。医者对传染病的有效应对,无疑促进了中华体系的自我进化。

战争与医学技术飞跃

图表反映出,历次战争频繁的历史时期,医学技术的突破尤为密集。动乱推动了战场医疗体系与急救技术(如外科伤口处理、创口消毒、药物止血)的快速发展;社会安定时,则有更多精力用于理论总结、典籍整理。两者共同合力,将中国古代医学体系不断推向新高峰。

综上所述,医者在中国历史上从神秘巫医成长为理性专业的医学人才,参与着医学知识的积累、标准制定和社会健康保障的进步。其角色变迁不仅是医学史的见证,也反映了社会治理与科学精神的发展,成为中华文明传承创新的重要组成部分。

医疗技术的进步

中国古代医学形成了独特且高度系统化的技术体系,在世界医学史上占有不可忽视的位置。除了举世闻名的针灸和草药疗法外,诊断法、外科手术、公共卫生、医学教育等领域也积累了大量丰富经验,并推动了东西方医学的交流和发展。下面将从不同角度,结合部分表格,总结中国古代医学技术的主要进步。

针灸

针灸作为中国医学的瑰宝,历史悠久。其核心原理为通过刺激人体特定穴位,调节气血、阴阳平衡以治疗疾病。战国时期,针灸体系逐步成熟,《黄帝内经》首次系统记载十二经脉、365个穴位及其功能,成为后世经络学说基础。东汉时期的《针灸甲乙经》,则对技术进行了标准化整理。

针灸技术不只应用于慢性病,古代军医还用其处理创伤、止痛、促进康复。兵家故事中流传“以针代箭”的灵感,有时因箭伤、刀伤刺激穴位而解除旧疾。医家在经验基础上不断总结疾病与经络、体表反应区的关系,推动了理论创新。

随着时代发展,针灸适应的病种不断扩展,如急性疼痛、运动损伤、术后康复、妇科疾病等,被广泛应用于古代医疗体系和民间健康保健,至今仍是中医走向世界的重要名片。

草药治疗与方剂创新

中草药疗法是中华医学的核心。中国地理宽广、物产丰富,古人以博物学精神探索药材,造福百姓。早在汉代,《神农本草经》已录载365种药物(草、木、虫、石等),按性能、主治、药性等详细分类,其系统性在古代医学文献中独树一帜。此后,不断有新药材和用法被发现与完善。

最初,医者多以单味药物试验处方,发现效果有限,于是创新了“方剂”配伍原则。多味药物组合可兼顾协同增效和相互制约,提高治疗效果,减少副作用。张仲景的《伤寒杂病论》便记载了上百个精妙方剂,如桂枝汤、麻黄汤、补中益气汤等,流传至今。

上图统计了《伤寒杂病论》中不同类型草药的使用频次。可见,补益类和清热类药物最常用,显示古人高度关注体质和感染性疾病。用药偏好受地理和时节影响,如南方多湿则活血利湿药常用,北方气寒则补益温阳药更为流行。

此外,古代药材炮制和剂型也在不断创新。除了煎剂,还发展出丸、散、膏、丹、酒、汤、膏等不同剂型。下表为典型中药剂型一览:

中药的创新发展还体现在对毒副作用和解毒方法的重视,形成了系统的安全用药规范。

诊断技术的提升

古代医学深知“辨证施治”需以准确诊断作基础。自《黄帝内经》起,望、闻、问、切“四诊法”逐步完善:

切脉技术尤为突出。唐宋时期,不仅有三部九候等理论,还发展了浮、沉、迟、数等几十种脉象,为疾病分类和个体化治疗奠定基础。中医诊断融合主观与客观,强调整体和个体差异,有效提升了医疗的科学性与针对性。

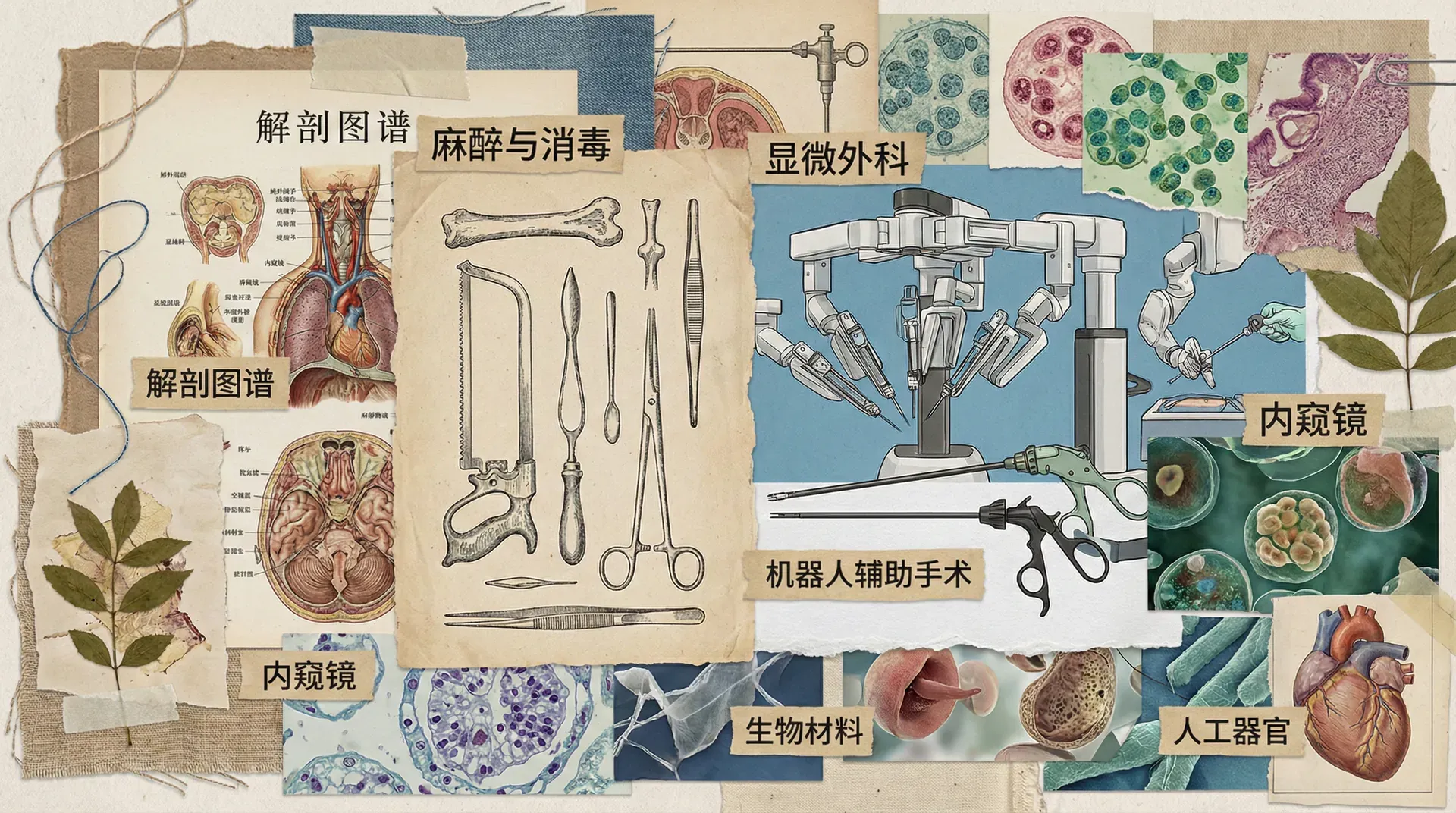

外科手术与医疗器械的革新

尽管古代外科技术受限于条件,但重大创新频出。早期多见剖疮排脓、骨折复位、创伤包扎等,小至针挑疔疮,大至刮骨疗毒均有实例。三国时期,名医华佗发明“麻沸散”麻醉剂,能实施腹部手术,为世界麻醉史做出贡献。同样,华佗还创新设计了各类手术刀具和夹持工具,并重视术前消毒、术后护理。

唐宋以后,外科技术与器械更趋规范,发展出缝合、开刀、烙铁止血、敷药等操作流程。宫廷医署会定期制作医疗器械,记录成熟操作经验。对于骨折、脱位、中毒等急病,古代已有较为系统的应急处理方法。

不仅如此,中医理论亦强调“良工善器”,不断推动医疗器械(如针具、砭石、药杵、外用夹钳等)的专用化和精细化,为医疗进步提供了坚实物质基础。

医学教育与知识传承

随着人口和社会需求增长,古代医学教育体系逐步完善。自隋唐设立太医署、太医局、医学馆等官方机构后,医术传授和医学典籍编纂达到新高度。宋代的《太平圣惠方》《圣济总录》收录众多方剂和技术方法,实现了知识系统归纳和规范传播。

民间则广泛采用师徒传承、家学世医等方式,随着刻本印刷的扩展,医学典籍流通更广,更便于知识积累和人才培养。精英医家如孙思邈、王叔和等,通过著书立说留下丰富医学遗产,保障了学科代际传承和创新。

公共卫生的萌芽与卫生制度

中国古代公共卫生观念较为超前,显著体现在城市建设、居住环境、饮水卫生和传染病管理等方面。西汉长安、唐代洛阳都配备地下排水系统,保证城市清洁、防止疫病。明清时期,城市管理日臻完善,对垃圾处理、饮水保护、市场监管等有明确制度规定。

此外,《黄帝内经》中“虚邪贼风,避之有时”,强调因时制宜、通风干燥、防潮防疫。村落选址讲究接近水源,发现井水污染时严禁饮用。居民日常通过烧香抑菌、定期清洗衣物器具、饮食有节来预防疾病。

在传染病防控和隔离方面,东汉至唐代出现专收麻风、天花患者的“疠人坊”“感疾所”,明清时期疫病流行则设立义医舍、疫病仓等集中收治。各朝律令也对尸体隔离、环境消毒有具体规定。如下表所示是部分古代公共卫生措施:

个人卫生方面,贵族自《礼记》起需每日洗手、定期沐浴,从礼仪上升为生活准则。民间则盛行熏香杀菌、衣物常洗、器具消毒等良好卫生习惯。医者常常劝诫患者:“病源生于不洁”,主张整洁和养生并举。

医学的综合影响与科学精神

纵观历史,中国古代医学以广博的创新力与科学精神,不断进化诊治体系和整体健康观,深刻影响了社会结构、文化与科技进步。虽然古人受限于时代,不能揭示全部病因机理,但他们依托勤勉观察与实践,通过“观察—假设—试验—总结”的循环推动医学进步(如病案记录、综合分析、治病求本等)。许多医者兼具理论创新者和临床思想家双重角色,成为科学精神的先驱。有些经验和方法至今在全球范围内仍被广泛借鉴。

中国古代医学不仅保障了人口健康,其理论体系和实践模式也深刻促进了社会治理和人文精神的融合,成为中华文明传承创新的重要组成部分。