二十世纪生物学的重大突破

二十世纪是人类科学史上最激动人心的时期之一。在这一百年里,生物学从过去那种业余爱好者的消遣,真正转变成了一门严谨的职业学科。在十九世纪,许多重要的生物学发现都是由富有的绅士在自家花园或实验室里完成的,他们往往没有接受过系统的科学训练。但到了二十世纪,情况完全不同了。专业的研究机构建立起来,科学家们可以通过基金会获得研究经费,学术期刊大量涌现,科学家之间的交流变得前所未有地便捷。

这些变化带来的成果是惊人的。二十世纪的生物学家们揭开了生命运作的许多核心奥秘。他们发现了细胞如何从食物中获取能量,激素如何在身体中传递信息,抗生素如何拯救无数生命,以及基因突变如何推动生物进化。这些发现不仅改变了我们对生命的理解,更直接影响了我们的日常生活。今天,当糖尿病患者注射胰岛素,当医生用抗生素治疗感染,当农学家培育高产作物时,他们都在应用二十世纪生物学家们的伟大发现。

接下来,我们将深入探讨四个改变人类命运的生物学突破。这些发现看似抽象,实际上却与我们每个人的健康和生活息息相关。

细胞的能量工厂

食物如何变成能量

你有没有想过,当你吃下一碗米饭后,身体是如何把这些食物转化成让你能够思考、运动、保持体温的能量的?在二十世纪三十年代之前,大多数科学家对这个问题的理解都过于简单。他们认为身体就像一个燃烧炉,把食物一次性“燃烧”掉,直接产生能量。但事实远比这复杂得多。

汉斯·克雷布斯(Hans Krebs)这位德国生化学家在1937年描述了一个精巧的生化过程,这个过程后来以他的名字命名为“克雷布斯循环”,也叫“柠檬酸循环”或“三羧酸循环”。这个循环是细胞内部发生的一系列连续的化学反应,就像一条精密的生产流水线。当我们吃下的碳水化合物、脂肪和蛋白质进入细胞后,它们会经过一系列转化,最终进入这个循环。

在克雷布斯循环中,食物分子被一步步地“拆解”,每一步都释放出一点能量,这些能量被储存在一种叫做ATP(腺苷三磷酸)的分子中。ATP就像细胞的“能量货币”,可以随时随地被使用。整个过程的终产物是水和二氧化碳——这就是为什么我们呼吸时会排出二氧化碳。这个循环不是偶尔发生的,而是在我们身体的每一个细胞中,每时每刻都在进行着。

克雷布斯循环是所有需氧生物获取能量的核心途径,无论是人类、动物还是植物,只要需要氧气生存,都依赖这个循环来产生维持生命所需的能量。

克雷布斯循环的工作原理

让我们用一个更具体的方式来理解这个过程。假设你刚吃完一顿饭,米饭中的淀粉被分解成葡萄糖,葡萄糖进入细胞后,首先被转化成一种叫做丙酮酸的物质。丙酮酸随后进入细胞内的“能量工厂”——线粒体。在线粒体里,丙酮酸被转化成乙酰辅酶A,这是进入克雷布斯循环的“入场券”。

接下来,乙酰辅酶A与一个四碳分子结合,形成一个六碳的柠檬酸分子。然后,这个柠檬酸分子开始了一系列的变化:它先失去一个碳原子(以二氧化碳的形式释放),变成五碳化合物;再失去另一个碳原子,变成四碳化合物。这个四碳化合物经过几步转化后,又回到了最初的状态,可以与新的乙酰辅酶A结合,开始下一轮循环。

在这个过程中,每转一圈,细胞就能捕获足够的能量来合成多个ATP分子。更重要的是,这个过程还产生了一些“电子载体”,它们会被送到线粒体的另一个系统中,产生更多的ATP。一个葡萄糖分子完全氧化后,总共可以产生大约30-32个ATP分子。

注: 表中各代谢阶段及中间体为主要代表,实际过程中还有更多具体步骤和化合物。

当代谢出现问题

理解了克雷布斯循环,我们就能更好地理解一些代谢性疾病。糖尿病就是一个典型的例子。在中国,糖尿病已经成为一个严重的公共健康问题。根据2020年的统计数据,中国的糖尿病患者人数已经超过1.4亿,居全球首位。这意味着大约每10个成年人中就有1个是糖尿病患者。

糖尿病患者的问题在于,他们的细胞无法正常地将血液中的葡萄糖转运进细胞内,或者无法有效地利用这些葡萄糖。结果就是,血液中积累了大量的葡萄糖(这就是为什么检查血糖可以诊断糖尿病),而细胞却“饿着肚子”,无法获得足够的能量。细胞只好转而分解脂肪和蛋白质来获取能量,这会产生一些对身体有害的副产物。

在中国的许多医院,医生们现在不仅给糖尿病患者测血糖,还会检测他们的糖化血红蛋白,这能反映过去2-3个月的平均血糖水平。同时,营养师会指导患者如何通过饮食控制来管理他们的血糖。比如,建议患者多吃一些粗粮和蔬菜,这些食物的碳水化合物会更缓慢地被转化成葡萄糖,不会导致血糖急剧上升。适度的运动也很重要,因为运动能提高细胞对葡萄糖的利用效率,让克雷布斯循环能够更好地运转。

对于一些患者来说,口服降糖药就能帮助他们控制血糖。这些药物有的能促进胰岛素分泌,有的能提高细胞对葡萄糖的摄取能力,有的能减缓肠道对碳水化合物的吸收。但对于一型糖尿病患者,或者一些病情较重的二型糖尿病患者,他们需要注射胰岛素。这就引出了我们的下一个话题。

激素

胰岛素的发现历程

如果说克雷布斯循环揭示了细胞如何利用能量,那么激素的发现则告诉我们,身体如何协调各个器官的工作。激素就像身体内部的“化学信使”,它们在血液中流动,将指令从一个器官传递到另一个器官。

胰岛素的发现故事始于一个意外的观察。1889年,科学家们在实验中切除了一只狗的胰腺,结果这只狗很快出现了糖尿病的症状。更有趣的是,研究人员注意到这只狗的尿液会吸引大量苍蝇,这提示尿液中含有大量的糖。这个观察让科学家们意识到,胰腺一定分泌了某种物质来控制血糖。

但直到1921年,科学家们才成功提取出了胰岛素。弗雷德里克·班廷(Frederick Banting)和他的学生查尔斯·贝斯特(Charles Best)设计了一个巧妙的实验:他们结扎了狗的胰管,使胰腺组织退化,然后从退化的胰腺中提取液体。他们发现,这种液体注射到患有糖尿病的狗体内后,能迅速降低血糖水平。这是人类第一次成功提取并使用胰岛素。

到了1922年,制药公司已经能够从动物胰腺中大规模生产胰岛素了。这一突破拯救了无数糖尿病患者的生命。在胰岛素发现之前,一型糖尿病几乎是一种死刑判决,患者往往只能存活几个月到几年。而胰岛素的出现,让糖尿病从一种致命疾病变成了一种可以控制的慢性病。

胰岛素的发现是二十世纪最伟大的医学成就之一。它不仅挽救了无数生命,还开启了激素疗法的新纪元,为治疗其他内分泌疾病铺平了道路。

血糖调节的精密机制

胰岛素是如何工作的呢?当我们进食后,食物中的碳水化合物被分解成葡萄糖,进入血液。血糖升高会刺激胰腺中的β细胞分泌胰岛素。胰岛素就像一把“钥匙”,它能打开细胞表面的“门”(实际上是葡萄糖转运蛋白),让葡萄糖进入细胞内。同时,胰岛素还会促使肝脏和肌肉将多余的葡萄糖储存为糖原,并抑制肝脏产生新的葡萄糖。

这个系统非常精密。正常情况下,空腹血糖应该维持在3.9-6.1 mmol/L(毫摩尔每升)之间。餐后血糖会上升,但在胰岛素的作用下,通常在2-3小时内就会恢复到正常水平。如果血糖降得太低,胰腺的α细胞会分泌另一种激素——胰高血糖素,它的作用与胰岛素相反,能促使肝脏释放储存的糖原,提高血糖。

中国的糖尿病治疗现状

在中国,糖尿病的治疗已经取得了长足的进步。从1980年代开始,中国就建立了自己的胰岛素生产线。如今,像甘李药业、通化东宝、珠海联邦等国内企业都能生产高质量的胰岛素,不仅供应国内市场,还出口到其他国家。这大大降低了胰岛素的价格,让更多患者能够负担得起治疗。

近年来,中国还引进了许多新型降糖药物。比如GLP-1受体激动剂,这类药物不仅能降低血糖,还能帮助患者减轻体重。对于很多二型糖尿病患者来说,肥胖本身就是导致疾病的重要因素,所以减重能显著改善病情。还有SGLT-2抑制剂,它通过促使肾脏排出多余的葡萄糖来降低血糖,同时还有保护心脏和肾脏的作用。

除了药物治疗,中国的许多医院还开展了糖尿病教育项目。医生和护士会教患者如何监测血糖,如何计算食物中的碳水化合物含量,如何调整胰岛素剂量。一些大城市的社区医院还建立了糖尿病管理小组,定期随访患者,帮助他们更好地控制血糖。这种综合管理的方法已经帮助许多患者避免了糖尿病并发症,比如眼底病变、肾病和心血管疾病。

其他重要的激素

胰岛素只是众多激素中的一种。我们的身体依赖一整套激素系统来维持各种生理功能。下面这张表格列出了一些主要的激素及其功能:

这些激素相互配合,形成了一个复杂的调节网络。比如,当你面临压力时,肾上腺素会迅速升高,让你的心跳加快,呼吸加深,同时促使肝脏释放葡萄糖,为“战斗或逃跑”提供能量。这时胰岛素的分泌会受到抑制,因为身体需要高血糖来应对危机。这种精妙的协调机制是数亿年进化的结果。

抗生素

一个幸运的喷嚏

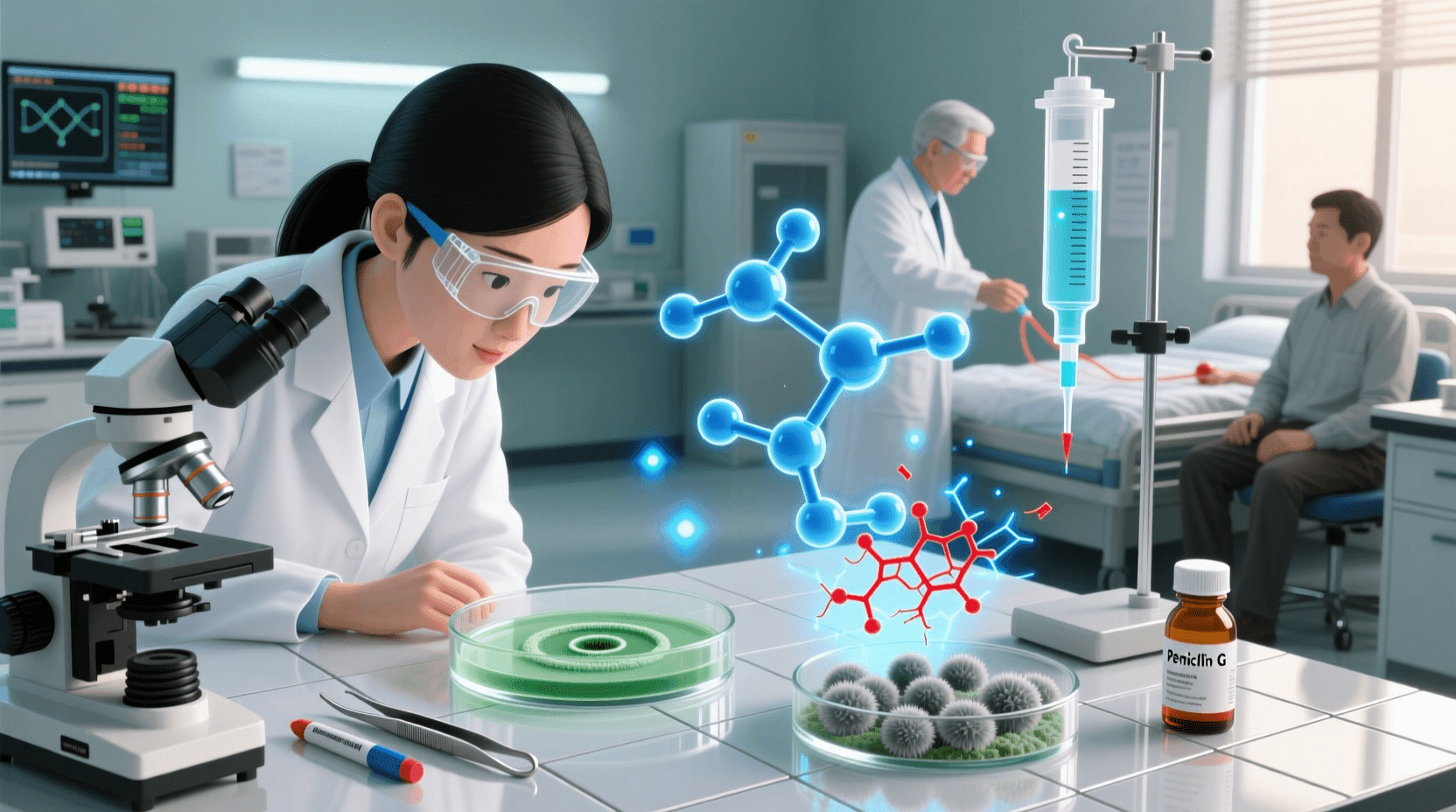

如果要选出二十世纪最偶然也最伟大的发现,青霉素肯定榜上有名。1921年,英国科学家亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming,中文常用译名“弗莱明”)感冒了。当他在实验室工作时,不小心对着一个装有细菌的培养皿打了个喷嚏。几天后,他惊讶地发现,喷嚏溅到的地方,细菌都死了。经过研究,他发现自己的鼻涕和唾液中含有一种能杀死细菌的酶,他把这种酶命名为溶菌酶。

这个发现让弗莱明对微生物之间的竞争关系产生了浓厚的兴趣。1928年,又一个偶然的机会来了。弗莱明度假回来后,发现一个培养细菌的培养皿被霉菌污染了。本来他准备把这个“失败”的实验丢掉,但他注意到一个奇怪的现象:霉菌周围的区域,细菌都无法生长。

弗莱明敏锐地意识到,这种霉菌一定分泌了某种能杀死细菌的物质。他对这种霉菌进行了研究,发现它属于青霉菌属(Penicillium)。他将这种神秘的抗菌物质命名为“青霉素”(Penicillin)。不过,弗莱明虽然发现了青霉素,却无法大量提纯它。这个问题一直到1939年才得到解决。

青霉素的发现告诉我们,科学研究需要敏锐的观察力和开放的思维。许多重大发现都始于对"意外"现象的好奇心。如果弗莱明当时随手丢掉了那个被污染的培养皿,医学史可能会完全改写。

从实验室到战场

霍华德·弗洛里(Howard Florey,中文常用译名“弗洛里”)和恩斯特·钱恩(Ernst Chain,中文常用译名“钱恩”)这两位科学家接过了弗莱明的接力棒。他们花了几年时间,终于找到了大量提纯青霉素的方法,并证明了青霉素在治疗人类细菌感染方面的巨大潜力。1941年,他们首次在人体上试验青霉素,治疗了一位因小伤口感染而生命垂危的警察。虽然这位警察最终还是因为青霉素不足而去世了,但他在用药期间确实出现了明显好转,这证明了青霉素的疗效。

第二次世界大战极大地推动了青霉素的生产。战场上,伤口感染是导致士兵死亡的主要原因之一。在青霉素出现之前,即使是很小的伤口,如果感染了细菌,也可能导致截肢甚至死亡。青霉素的出现改变了这一切。英美两国投入了大量资源,建立了青霉素生产线。到1943年,青霉素已经能够大量生产,被用于治疗战场上的伤员。

战后,青霉素的生产技术进一步成熟,价格大幅下降,逐渐走入了普通人的生活。肺炎、脑膜炎、败血症等曾经的致命疾病,现在都可以用抗生素治疗了。人类的平均寿命因此大幅延长。在二十世纪初,全球人均寿命只有30多岁,到二十世纪末,这个数字已经超过了65岁。抗生素的贡献功不可没。

抗生素家族的壮大

青霉素的成功激励了科学家们去寻找更多的抗生素。1943年,塞尔曼·瓦克斯曼(Selman Waksman,中文常用译名“瓦克斯曼”)从土壤微生物中发现了链霉素,这是第一个能有效治疗结核病的药物。在此之前,结核病被称为“白色瘟疫”,是导致死亡的主要疾病之一。链霉素的出现,让结核病的治愈成为可能。

随后,科学家们又陆续发现了四环素、氯霉素、红霉素等多种抗生素。每一种抗生素都有自己的“专长”——有的擅长对付革兰氏阳性菌,有的对革兰氏阴性菌效果更好,有的能穿透血脑屏障治疗脑膜炎,有的能在肠道中保持活性治疗肠道感染。

下面这张表格列出了一些重要抗生素的发现时间和用途:

中国的抗生素问题

抗生素是一把双刃剑。它们拯救了无数生命,但滥用也带来了严重的问题。中国就是一个典型的例子。根据2021年的数据,中国是全球抗生素使用量最大的国家之一。这有多方面的原因:医疗资源分布不均导致患者倾向于“大病小治”预防性用药,医生为了避免医疗纠纷倾向于多开药,许多患者自己到药店购买抗生素等等。

这种过度使用带来的最严重后果就是细菌耐药性的产生。细菌是非常聪明的生物,它们能够通过突变和基因交换来对抗抗生素。当抗生素被滥用时,敏感的细菌被杀死了,但那些携带耐药基因的细菌却存活下来并大量繁殖。久而久之,越来越多的细菌变得对常用抗生素耐药。

在中国的一些大医院,医生们已经遇到了“超级细菌”——这些细菌对几乎所有常用抗生素都耐药。比如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),它对青霉素类和头孢类抗生素都耐药,只能用万古霉素等少数“最后防线”的抗生素来治疗。更可怕的是,有些细菌甚至对万古霉素也产生了耐药性。

为了应对这个问题,中国政府在2011年启动了“抗菌药物临床应用专项整治活动”,要求医院严格控制抗生素的使用。许多医院实施了抗生素分级管理制度,将抗生素分为三级:一级可以由普通医生开具,二级需要主治以上医师开具,三级需要会诊后才能使用。这些措施在一定程度上遏制了抗生素的滥用。

抗生素耐药性是全球面临的重大公共健康威胁。如果不加以控制,我们可能会回到"前抗生素时代",那时即使是简单的感染也可能致命。每个人都应该正确使用抗生素:不自行购买,遵医嘱服用,按疗程完成治疗,不随意停药。

此外,中国也在加强抗生素的研发。一些制药企业和研究机构正在探索新型抗菌药物,比如抗菌肽、噬菌体疗法等。中国科学院的研究团队在2019年发现了一种新的抗生素——黄金素,它对一些耐药菌有很好的效果。这些努力为人类对抗细菌感染提供了新的武器。

突变

德弗里斯的突变理论

达尔文的进化论告诉我们,生物通过自然选择而进化。但达尔文自己也承认,他的理论有一个致命的弱点:地球的年龄似乎不足以支持他所描述的那种缓慢的、渐进的变化。如果每一代只有微小的改变,那么从单细胞生物进化到今天多样化的生命形式,需要的时间可能比地球的实际年龄还要长。

荷兰植物学家雨果·德弗里斯在1901年提出了一个大胆的想法:进化不一定是缓慢渐进的,而可能是跳跃式的。他提出了“突变”的概念——基因突然发生改变,导致生物体出现显著的新特征。如果这些新特征能帮助生物更好地适应环境,它们就会被保留下来并传给后代。通过一系列的突变,一个新物种就可能在相对较短的时间内形成。

德弗里斯的理论是基于他对月见草的长期观察。他发现,月见草的后代中偶尔会出现一些与父母明显不同的个体——它们可能有不同的花色、叶形或株高。这些变异不是由环境造成的,而是遗传的。更重要的是,这些变异可以稳定遗传给下一代。德弗里斯将这些突然出现的、可遗传的变异称为“突变”。

这个理论完美地弥补了达尔文进化论的不足。如果进化是通过突变这种“大步跳跃”实现的,而不是仅仅依靠微小的渐进变化,那么地球的年龄就足够支持现有生物多样性的形成了。今天我们知道,进化实际上是渐进变化和突变跳跃的结合——大多数时候是小的变异逐渐积累,偶尔会有较大的突变产生显著的新特征。

突变如何发生

那么,突变到底是什么?在分子水平上,突变就是DNA序列的改变。我们的遗传信息储存在DNA分子中,DNA由四种碱基(A、T、G、C)组成。这些碱基的排列顺序就像一本指令手册,告诉细胞如何制造蛋白质,如何生长和发育。

突变可以有很多种形式。最简单的是“点突变”,就是一个碱基被另一个碱基替换。比如,原本是“ATGC”的序列变成了“ATGG”。这种看似微小的改变,有时却能产生重大影响。例如,镰刀型细胞贫血症就是由一个点突变引起的——血红蛋白基因中的一个碱基改变,导致血红蛋白分子的形状异常,红细胞变成了镰刀形,无法正常运输氧气。

除了点突变,还有“插入”和“删除”突变——DNA序列中插入或删除了一个或多个碱基。还有“染色体重排”——大段的DNA序列位置发生了改变或者丢失。有时候,整个基因会被重复,导致生物体有了该基因的多个拷贝。这些不同类型的突变,为生物进化提供了丰富的“原材料”。

突变是随机发生的。它们可能由多种原因引起:DNA复制时的错误、紫外线或化学物质的损伤、病毒的插入等等。大多数突变是有害的或者中性的——它们要么损害了重要功能,要么没什么影响。但偶尔,一个突变会给生物带来优势,比如让它更能抵抗疾病,或者更能适应新的环境。这些有益突变会通过自然选择被保留下来,推动进化的进程。

中国的育种成就

理解了突变,我们就能理解现代育种技术的基础。中国在这方面取得了举世瞩目的成就,最著名的例子就是袁隆平院士的杂交水稻。

杂交水稻的原理其实很简单:通过杂交,将不同水稻品种的优良基因组合在一起。但要实现这一点,需要克服一个重大障碍——水稻是自花授粉植物,很难进行杂交。袁隆平的关键突破是发现了“雄性不育”的水稻突变体。这种突变使水稻无法产生正常的花粉,必须依靠其他植株的花粉才能结实。利用这种雄性不育系,科学家们就可以轻松地进行大规模杂交育种了。

1973年,袁隆平团队成功培育出第一个实用的杂交水稻品种。这种水稻的产量比传统品种高20-30%。在随后的几十年里,杂交水稻在中国大面积推广,累计增产的粮食足够养活数亿人口。杂交水稻还被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家,为全球粮食安全做出了巨大贡献。

除了杂交育种,中国科学家还利用诱变技术来创造新品种。比如,用射线或化学物质处理种子,人为地诱发突变,然后从大量的突变体中筛选出具有优良性状的个体。通过这种方法,中国培育出了许多高产、抗病、抗旱的作物品种。比如,鲁棉一号抗虫棉就是通过辐射诱变培育出来的,它能抵抗棉铃虫的危害,大大减少了农药的使用。

近年来,基因编辑技术为育种带来了新的可能。CRISPR-Cas9技术(也称作“成簇规律间隔短回文重复序列-CRISPR/CRISPR相关蛋白9”技术)可以精确地修改基因,就像用“分子剪刀”在DNA上进行精准的“手术”。中国的一些研究团队已经利用这项技术培育出了抗病小麦、高产玉米等新品种。2021年,中国科学家还培育出了一种低镉水稻,能在镉污染的土壤中生长,但籽粒中的镉含量很低,这为治理土壤污染提供了新思路。

下面这张表格总结了不同类型的突变在农业育种中的应用:

中国的育种成就充分证明了突变理论的实用价值。通过理解和利用遗传变异的规律,我们不仅能培育出更好的农作物,还能为全球粮食安全和可持续农业做出贡献。

这些育种技术的应用,不仅提高了农作物的产量和质量,还增强了它们对环境的适应能力。在全球气候变化的背景下,培育抗旱、耐盐、耐热的作物品种变得越来越重要。中国科学家正在利用突变和基因编辑技术,为这些挑战寻找解决方案。

总结与展望

二十世纪的生物学发现彻底改变了人类的生活。克雷布斯循环让我们理解了生命的能量来源,胰岛素的发现让数亿糖尿病患者能够正常生活,抗生素将人类从感染性疾病的威胁中解救出来,突变理论则为现代育种和进化研究奠定了基础。

这些发现的影响远远超出了科学本身。它们提高了人类的健康水平,延长了预期寿命,增加了粮食产量,支撑了人口的快速增长。在中国,这些科学成就的应用尤为显著——从糖尿病管理到抗生素生产,从杂交水稻到基因编辑作物,中国不仅是这些技术的受益者,也正在成为推动生物技术发展的重要力量。

当然,这些进步也带来了新的挑战。抗生素耐药性的蔓延提醒我们,必须负责任地使用这些宝贵的医疗资源。基因编辑技术的快速发展也引发了伦理和安全方面的讨论。我们需要在享受科技进步带来的好处的同时,也要审慎地思考其潜在的风险。

二十世纪生物学家们的工作为我们今天的生活奠定了基础,而二十一世纪的生物学家们正在继续推进这些领域的研究。从精准医疗到合成生物学,从基因治疗到人工智能辅助药物设计,生物学的未来充满了无限可能。这些未来的突破,或许会像二十世纪的发现一样,再次改变人类的命运。