居住选择的经济学

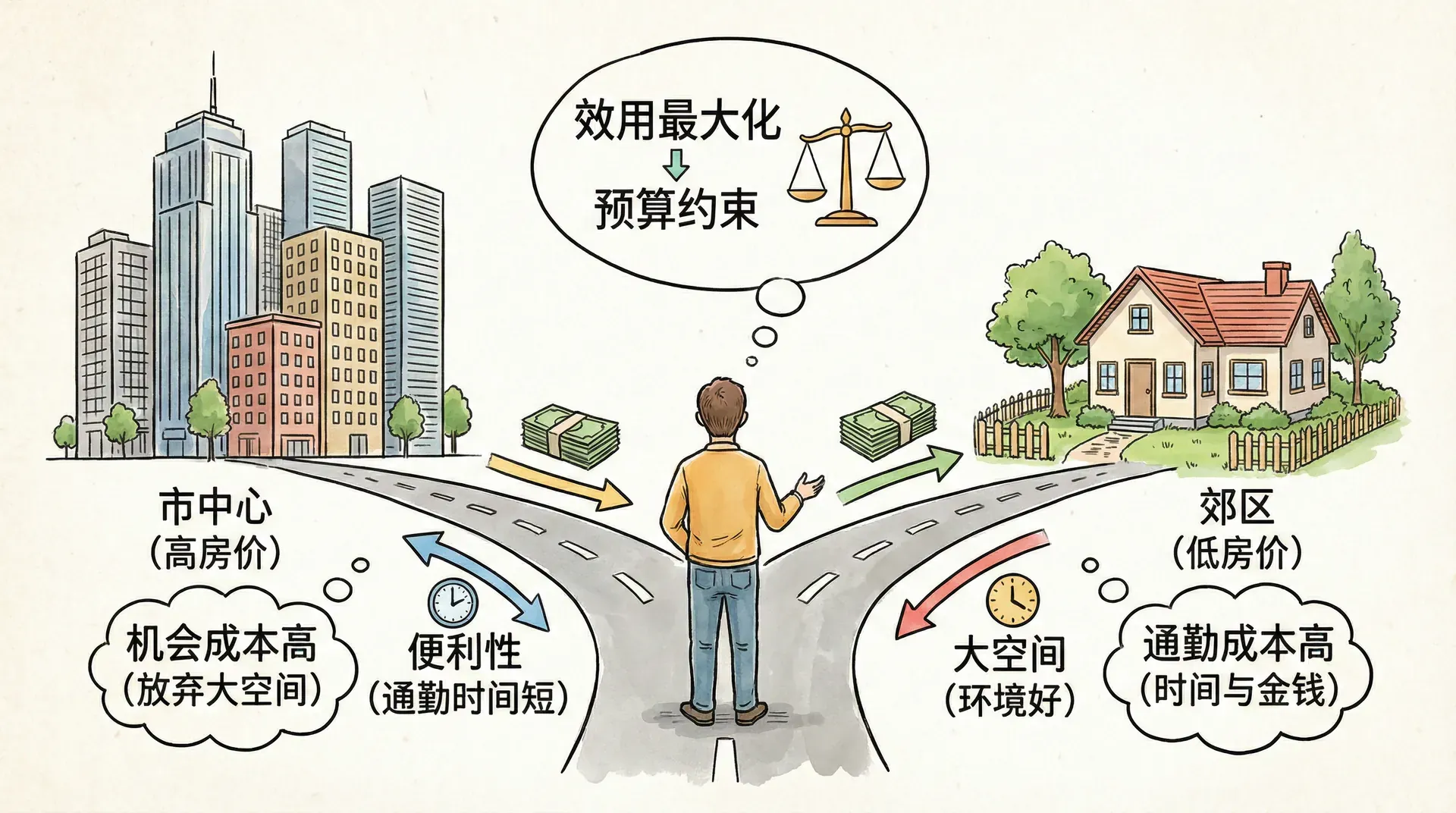

当一个家庭在北京、上海或深圳选择购买房产时,他们实际上在做一个远比简单居住更复杂的决策。他们不仅在选择一个住所,更是在选择一整套生活环境:周边的学校质量、医疗资源、交通便利性,以及邻居的社会经济背景。除此之外,家庭还会考虑未来子女的教育机会、社区的安全状况、生活便利度、环境质量,甚至是该区域的社会声望和潜在的资产升值空间。不同家庭根据自身的收入水平、职业类型、家庭结构和生活阶段,对这些因素的权重也各不相同。

例如,有学龄儿童的家庭会更加关注学区和教育资源,而老年家庭则可能更看重医疗设施和生活便利性。这个决策过程不仅仅是经济能力的体现,更反映了家庭对生活质量、社会流动性和未来发展的综合考量。正因如此,居住选择成为城市经济学中一个极为重要且复杂的现象——它不仅影响着城市空间结构,也深刻塑造着社会分层与流动的格局。

多样性与分化

收入分化的空间表现

在中国的一线城市中,居住空间的收入分化现象十分明显。以北京为例,从房价分布我们可以清楚地看到这种分化模式。

这种房价差异反映了居民对不同区域公共服务和邻里环境的不同评价。西城区的学区房之所以价格最高,正是因为其优质的教育资源形成了强大的吸引力。

教育资源的地理集中

中国城市中最明显、最具决定性的居住选择驱动因素之一就是教育资源的空间分布。家长们普遍认为,优质的教育资源能够为子女带来更好的成长环境和未来发展机会,因此在购房时会优先考虑教育资源丰富的区域。这种现象在北京、上海、广州等一线城市尤为突出,催生了“学区房”市场的高度热度。

下图展示了北京市几个代表性区域的教育资源对比,可以看到重点小学和中学的数量、高考一本率以及房价之间存在明显的相关性:

可以看出,西城区和海淀区不仅拥有最多的重点小学和中学,而且高考一本率也遥遥领先,这直接推高了这些区域的房价。家长们为了让孩子进入优质学校,不惜支付高额溢价购买学区房,形成了“择校—购房—溢价”的循环。

此外,教育资源的集中还带来了人口结构的分化。优质学区往往吸引了更多高收入、高学历家庭聚集,进一步提升了社区的社会资本和教育氛围。这种“马太效应”使得优质教育资源更加稀缺,普通家庭获得优质教育机会的难度加大,社会分层现象也因此加剧。

教育资源的不均衡分布是中国城市居住选择的最重要因素之一,直接导致了“学区房”现象的出现。优质学区的房价溢价不仅反映了家长对教育的高度重视,也加剧了不同收入群体之间的空间分化和社会流动壁垒。

公共产品导向的居住排序

多数决原则的局限性

在理解居住选择时,我们需要分析公共产品需求的多样性如何影响人们的选择。假设一个社区需要决定公园面积的大小,社区中有三种不同收入水平的家庭:

每个群体的最优公园面积在其边际收益曲线与20元/平米的边际成本线相交处。但在多数决原则下,中等收入家庭的偏好将获胜,导致其他两个群体的不满。

社区形成的经济动力

这种偏好差异为形成同质化社区提供了经济动力。当不同收入群体按其公共产品偏好聚集时,每个群体都能获得更符合自身需求的公共服务水平。

在现实中,我们可以观察到中国城市中类似的现象:

邻里外部性的影响机制

正向外部性的产生

邻里之间的互动会产生多种外部性效应,这些效应在中国的社会环境中表现得尤为明显。

对儿童的影响:在中国的教育文化背景下,邻里的教育环境对孩子的影响更为显著。高学历父母聚集的社区往往形成良好的学习氛围,这种同伴效应可以用以下图表来说明:

对成年人的影响:在中国的社会网络文化中,邻里关系对就业和商业机会的影响尤为重要。高收入社区的居民往往能够通过邻里网络获得更好的就业信息和商业合作机会。

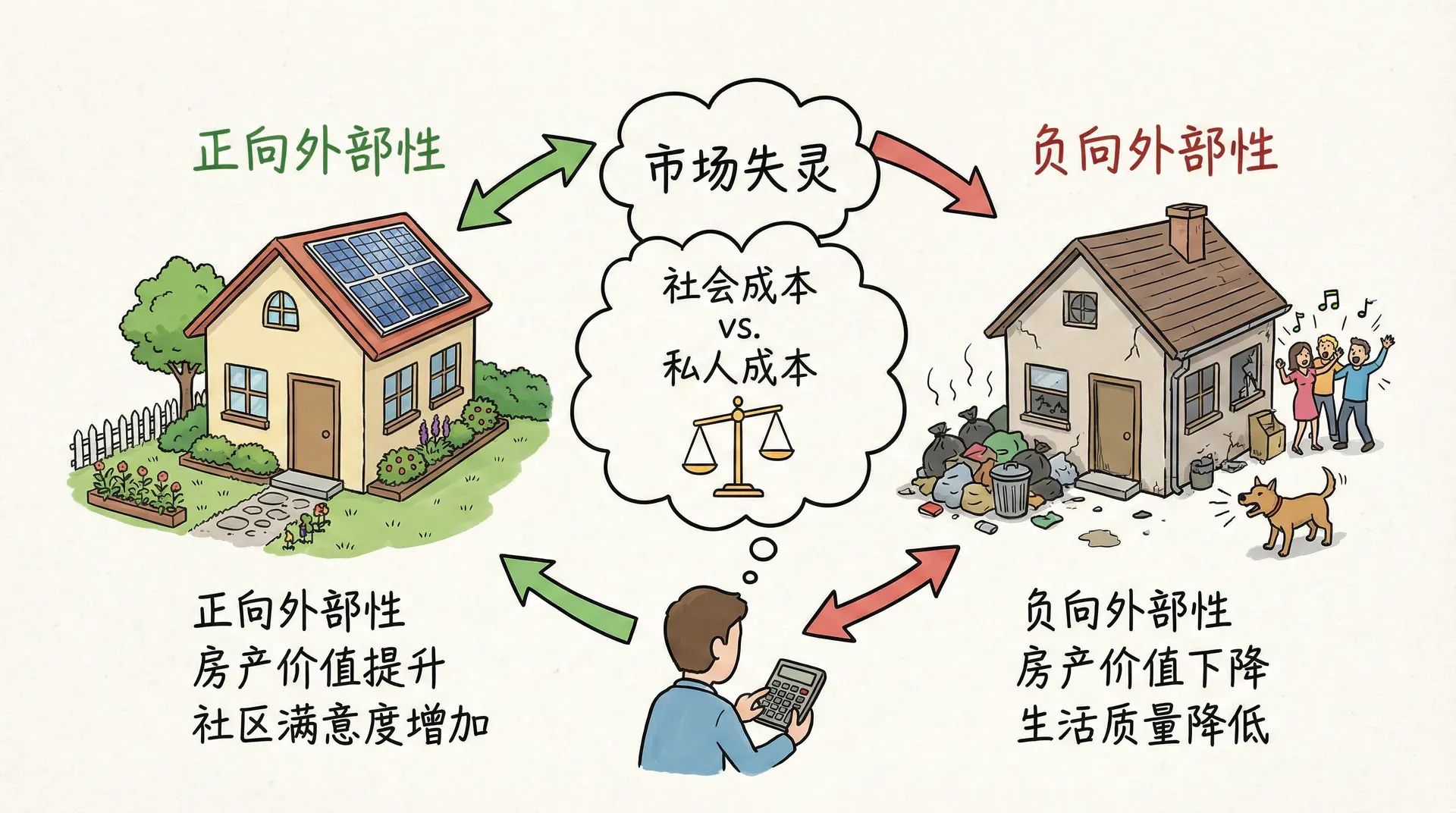

外部性驱动的居住竞争

由于这些正向外部性的存在,所有家庭都倾向于选择与高收入、高教育水平的邻居为伴的社区。高素质邻里的正向外部性不仅体现在儿童的学习氛围和资源共享上,也体现在成年人之间的信息交流、社会网络和互助合作中。例如,家长们希望孩子能与优秀同龄人共同成长,成年人则希望通过邻里关系获得更好的就业和商业机会。这些外部性极大提升了高质量社区的吸引力。

然而,高质量邻居的数量是有限的,优质社区的容量也有限,因此会在家庭之间形成激烈的竞争性出价过程。家庭为了获得进入优质社区的资格,往往愿意支付更高的房价或租金溢价。这种竞争不仅体现在经济层面,还表现为对教育、社会资源和安全环境的争夺。

在中国城市中,学区房现象就是外部性驱动居住竞争的例子。家长们为了让孩子进入优质学校,不惜支付高额溢价购买学区房。与此同时,他们也希望孩子能够在高素质邻里环境中成长,享受同伴效应和社会资本带来的正向外部性。这种现象导致优质学区房价格持续攀升,进一步加剧了不同收入群体之间的空间分化和社会流动壁垒。

居住选择的均衡分析

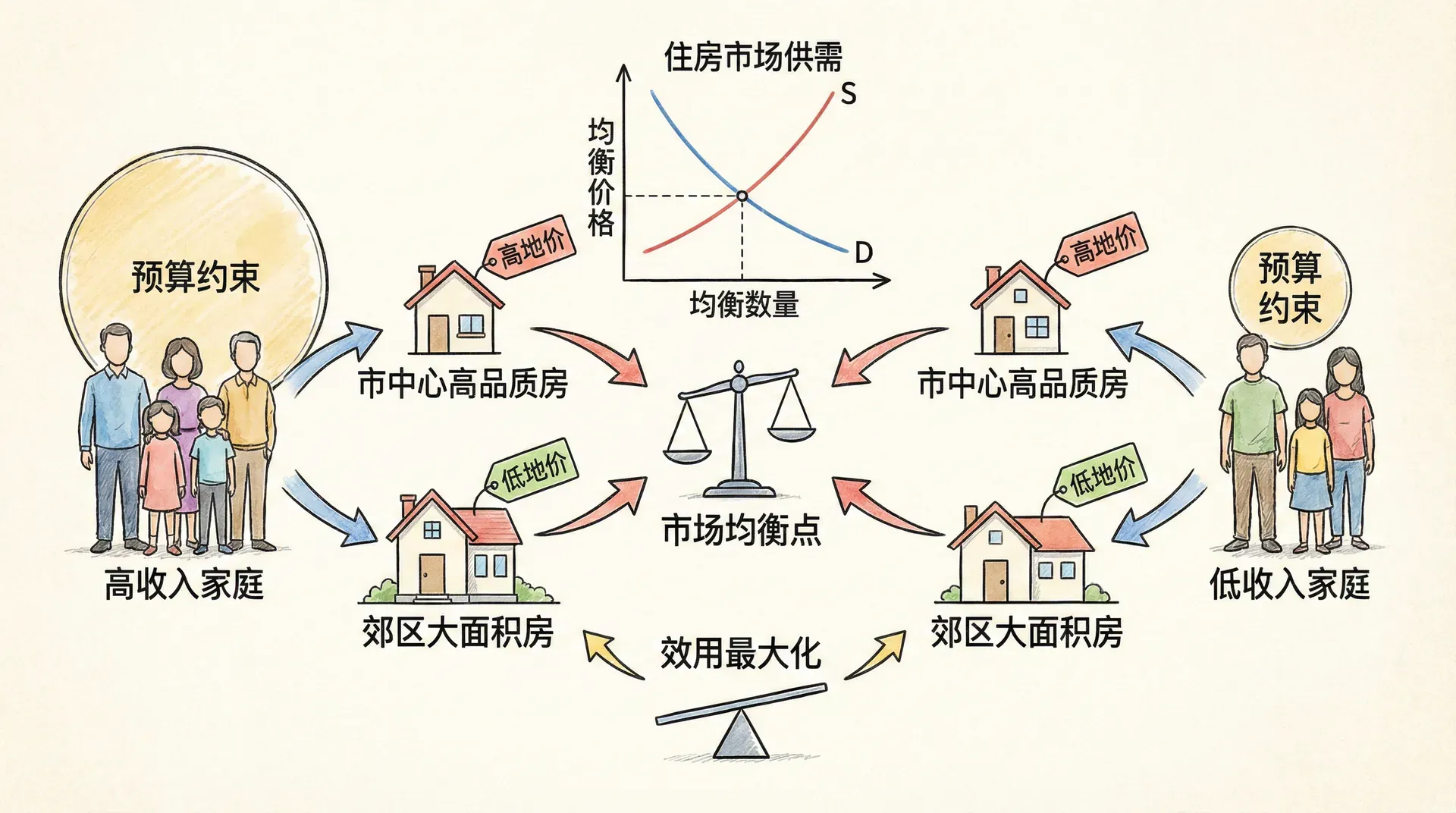

分离均衡的形成机制

我们可以用一个简化的模型来分析居住选择如何导致收入分离。假设城市中有两个社区A和B,以及高收入和低收入两个群体。每个家庭都希望与高素质邻居为伴,因为这样可以获得更多的正向外部性(如更好的教育环境、更安全的社区、更丰富的社会网络等)。但由于优质邻居的数量有限,家庭之间会围绕进入优质社区展开竞争。

在这个模型中,我们假设高收入和低收入家庭对优质社区的支付意愿(即“溢价”)不同。高收入家庭通常愿意为优质邻里环境支付更高的溢价,而低收入家庭的支付能力有限。随着社区A中高收入家庭数量的增加,社区A的整体环境和资源配置也会变得更有吸引力,从而进一步吸引更多高收入家庭迁入,形成“马太效应”式的自我强化过程。

在上图中,横轴表示社区A中高收入家庭的数量,纵轴表示高收入和低收入家庭愿意为进入社区A而支付的房租溢价。可以看到,随着高收入家庭数量的增加,高收入群体的溢价曲线始终高于低收入群体。这意味着一旦有少数高收入家庭迁入社区A,社区A的吸引力会进一步增强,吸引更多高收入家庭加入,形成“滚雪球”效应。最终,社区A会被高收入家庭“占据”,而低收入家庭则被排挤到社区B,实现了空间上的分离均衡(点s)。而初始的整合均衡(点i)是不稳定的,稍有扰动就会被打破。

这种分离不仅仅是经济现象,还会带来社会层面的影响。例如,社区A的公共服务、教育资源和社会网络会越来越优质,而社区B则可能陷入资源匮乏和社会资本不足的困境。这种分化会进一步加剧社会流动的壁垒,影响下一代的机会平等。

这种模型揭示了城市中“择邻”行为背后的经济动力。高收入家庭通过支付更高的房价或租金,获得了优质的邻里环境和社会资源,而低收入家庭则被边缘化。这种分离均衡的形成机制在全球大城市中普遍存在,但在中国一线城市尤为突出,原因包括教育资源极度集中、社会网络重要性高、以及住房市场的高度竞争等。

中国城市的实证表现

这种理论预测在中国城市中得到了印证。以深圳为例,假设不同片区的收入分化十分明显:

分离指数是衡量社区内部收入同质化程度的指标,数值越高,说明该片区的居民收入越趋于一致,居住分化越明显。从表中可以看出,深圳的高收入片区(如福田CBD、南山科技园)不仅房价高,分离指数也高,说明这些区域已经形成了高度同质化的高收入社区。而低收入片区(如龙岗布吉、宝安中心)则分离指数较低,居民收入结构更加多元,但整体收入水平较低。

分离指数越高,表明该片区收入同质化程度越高,居住分化越明显。这种分化不仅影响住房市场,还会影响教育、医疗、社会网络等多方面资源的分布,进一步加剧社会阶层的固化。

房屋面积与居住整合

土地消费的影响机制

一个有趣的发现是,当高收入家庭消费更多土地(购买更大房屋)时,可能会促进居住整合而非分离。

让我们通过一个例子来说明这个机制:

在这种情况下,虽然高收入家庭愿意为优质环境支付更高的总溢价,但其单位面积溢价反而更低。土地所有者会更愿意将土地租给能提供更高单位面积租金的低收入家庭。

最小面积限制政策的影响

一些地方政府为了提升居住品质或城市形象,会出台最小面积限制政策,要求新建住房必须达到一定的最小面积标准。例如,部分城市规定商品房最小面积不得低于70平方米。这类政策的初衷可能是为了防止“鸽子笼”式小户型泛滥,改善居民居住条件,但在实际操作中却可能带来意想不到的分化效应。

当低收入家庭被强制购买与高收入家庭相同面积的住房时,他们原本通过选择小户型、以较高单位面积溢价进入优质社区的路径被堵死。由于总价门槛被抬高,低收入家庭难以承担大面积住房的总成本,其单位面积溢价优势也随之消失。这使得他们在优质社区的竞争中处于劣势,优质社区的居住权更多地被高收入家庭垄断,进一步加剧了收入分化和空间隔离。

此外,最小面积限制还可能导致住房供应结构失衡。开发商为满足政策要求,倾向于建设大户型住房,市场上适合中低收入群体的小户型供应减少,住房选择变得更加有限。这不仅影响了住房市场的多样性,也削弱了城市的包容性和社会流动性。

因此,虽然最小面积限制政策有其合理出发点,但在实际执行中需要权衡其对不同收入群体的影响,避免加剧居住分化和社会阶层固化。

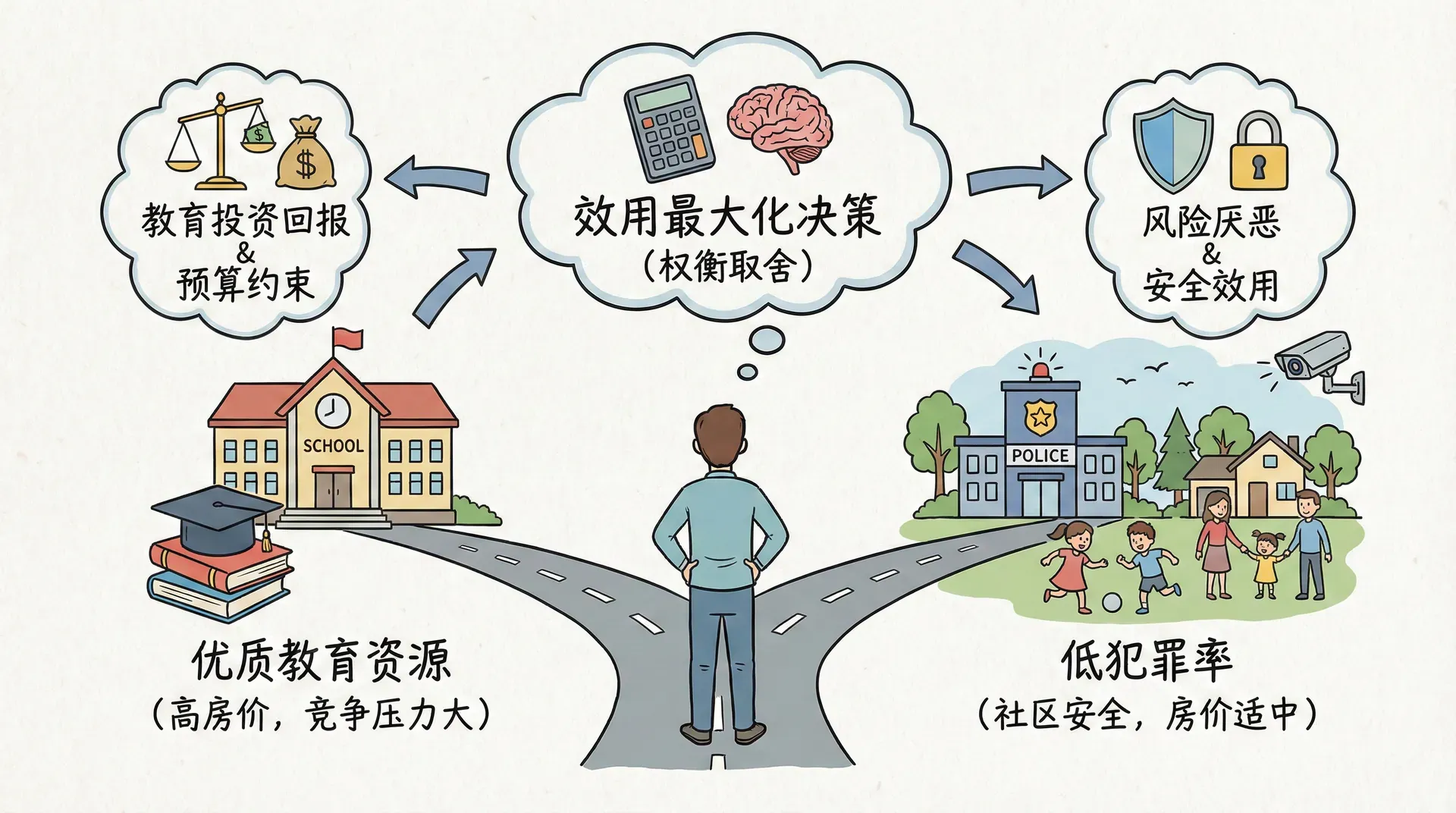

教育资源与犯罪率的居住选择

教育质量的空间差异

中国城市中,教育资源的分布极不均衡,这直接影响了家庭的居住选择。例如,许多城市存在重点学校密集的学区,这些学区里的教育资源不仅包括优质的中小学教育,还可能涉及课外辅导、兴趣培养、升学机会等一系列支持体系。这些学区通常设有升学率高、师资力量雄厚的名校,吸引了大量家庭愿意为进入优质学区而调整自身的居住位置。

由于教育资源稀缺且空间分布高度集中,所有家庭——无论是高收入还是中低收入家庭——都强烈偏好迁入教育资源丰富的区域。然而,在现实市场机制下,高收入家庭拥有更强的支付能力和更多的信息优势,他们愿意为此支付更高的房屋溢价。有时为了能够进入目标学校,家庭甚至会接受高于市场均价的不合理租金或房价。因此,优质教育资源的区域房价往往远高于城市平均水平。

这种分布和溢价效应带来了“教育资源溢价圈”现象,即优质学区聚集了大批支付能力强的家庭,导致这些区域的家庭收入水平和社会地位进一步上升,区域内的教育资源和社会网络不断强化和固化。与此同时,中低收入家庭往往因经济门槛难以进入优质学区,被迫选择教育资源有限的区域。这不仅促使家庭之间的教育资源竞争日趋激烈,还加剧了居住的空间分化和社会阶层的代际传递。

安全环境的考量

除了教育因素,安全环境也是重要的居住选择考量。中国城市中,不同区域的治安状况存在差异,这也影响了居住选择模式。

安全环境的差异进一步加剧了居住分化,高收入家庭更愿意为安全的居住环境支付溢价。

户籍制度与居住选择

户籍系统的独特影响

在中国的居住选择中,户籍制度创造了一个极为独特且深刻的约束条件。与大多数西方国家相比,户籍制度不仅仅是人口登记工具,更是资源分配、社会福利和城市准入的重要门槛。这一制度性因素在其他国家的城市经济学分析中几乎不存在,但在中国却深刻塑造了城市居民的空间分布和社会结构,对居住模式产生了长远且复杂的影响。

从上图可以看出,在传统优质教育资源集中的区域(如西城、海淀学区),本地户籍居民占据绝对主导地位,而外地户籍比例相对较低。相反,在“其他区域”或新兴开发区,外地户籍居民的比例明显上升。这种空间分布不仅反映了户籍制度的直接影响,也揭示了其与教育、就业、住房等多重因素的交互作用。

户籍制度通过以下多重机制影响居住选择:

总体来看,户籍制度不仅是中国城市居住分化的重要推手,也是理解中国城市空间结构和社会流动性的关键制度变量。未来,随着户籍制度改革的推进,其对居住选择和城市格局的影响也将持续演变,值得持续关注和深入研究。

总结

居住选择的经济学揭示了城市空间组织的内在逻辑。在中国的城市发展进程中,我们观察到了理论预期的现象:家庭根据对公共产品的需求、邻里外部性的偏好以及可负担能力进行居住选择,最终形成了不同程度的空间分化格局。

这种分化既有其经济合理性——它反映了多元化的需求和偏好,也带来了政策挑战——如何在承认差异的同时促进机会均等。未来的城市规划和住房政策需要在效率与公平之间寻求平衡,既要保持经济活力,又要维护社会包容性。

通过深入理解居住选择的经济机制,我们可以更好地设计政策工具,引导城市向更加可持续和包容的方向发展。这不仅关乎居住本身,更关乎城市社会的长远发展和每个居民的发展机会。