合取谬误

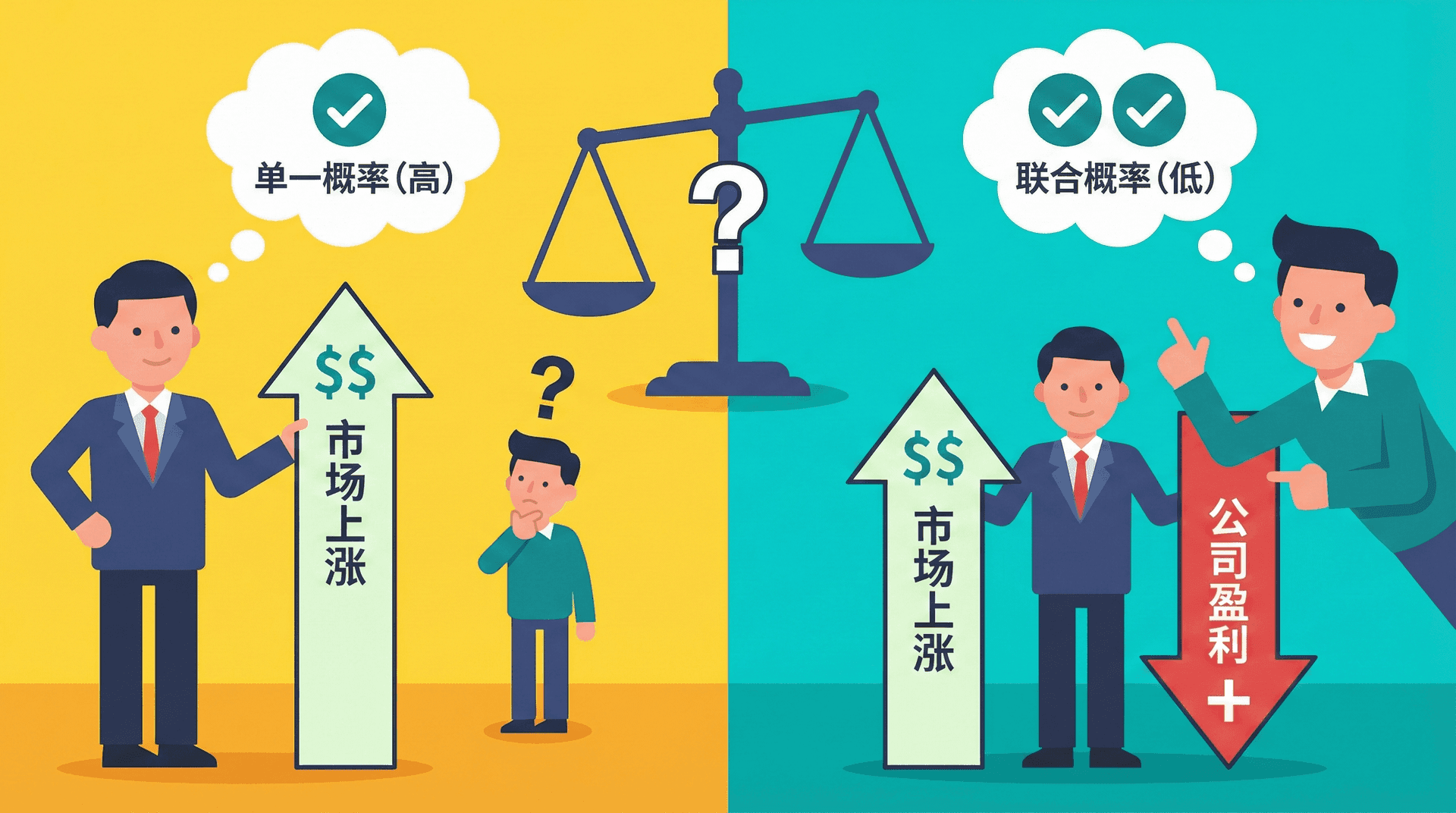

人在进行判断和决策时,思维总是容易受到一些隐蔽的偏见影响。其中一个很有代表性、并且影响深远的现象,就是我们倾向于相信越详细、越具体的描述,其发生的概率也就越大。比如在听到一个包含丰富细节和生动情节的故事时,大多数人都会觉得,这种故事好像比其中单独事件更有可能成为事实。实际上,直觉在这里常常给了我们误导。这种思维偏误被称为“合取谬误”。它的本质在于,我们的大脑会自动把细节丰富、逻辑连贯的描述,当作更真实可靠的判断依据,忽略了简单概括事件在逻辑上更有可能——因为一个事件限定得越多,成为现实的可能性其实只会降低不会增加。

合取谬误的出现,揭示了直觉判断和逻辑推理之间的天然张力。即使我们学过概率知识,知道“多个条件同时成立的概率小于等于其中任何一个条件单独成立的概率”,但在实际生活中,只要信息够详细、叙述够吸引人,我们的内心还是更愿意依赖直觉做出判断。这种普遍存在的心理倾向不仅影响日常生活中的许多小判断,还在金融决策、法律审判和媒体信息传播等重要场合产生着深远影响。理解并警惕合取谬误,是认知科学和理性思维教育的重要内容,也是提升个人判断力不可或缺的一步。

小雯的故事

一个典型的高校学子

让我们来看一个广为流传的经典心理实验,主角是一个虚构人物“小雯”。在这个实验版本里,我们更贴近当下大学生活进行了改编:

小雯,29岁,未婚,性格外向,分析能力强,文学素养不错。本科毕业于南京大学社会学系,热爱环境保护、性别平等和可持续发展。大学期间,她曾组织校园垃圾分类活动,多次参与公益写作,还在假期支教山区小学。

类似的故事在高校中很常见:参与公益、性格鲜明、关心社会进步。许多接受实验的大学生都能在小雯身上看到“理想主义高校女生”的影子。

哪种职业更适合小雯?

根据上面的描述,假如让你判断小雯现在的职业最可能是哪一项,你会有什么想法?请先在心中排序一下下列职业的可能性:

多数人对第3和第7项往往有着极强的“代表性”印象,感觉她最有可能从事这些工作。特别是第7项:“城市银行柜员且环保志愿者”,具体而生动,比较容易让人产生认同。然而,逻辑上这个选项真的更有可能吗?

代表性直觉与逻辑概率

这一现象背后的本质,是“我们喜欢用代表性去估计概率”,感性往往压倒了理性。实验结果曾用如下数据体现两种排序的差异:

隐藏的概率逻辑

大多数问卷调查结果显示,“银行柜员且环保志愿者”往往被排在更靠前,甚至高于单纯的“银行柜员”。下表显示了部分被试的选择偏好:

从数据不难发现,绝大多数人更受“个性化细节”和“代表性暗示”影响,逻辑概率被忽视了。

逻辑与直觉的冲突

韦恩图视角

我们的直觉和概率逻辑之所以经常会冲突,关键就在于它们对于集合关系的理解不同。用Venn图来理解的话,“银行柜员且环保志愿者”其实是“银行柜员”这一更大集合中的一个子集。

正因为如此,仅有“银行柜员”这一条件的概率,一定会大于同时满足“银行柜员并且环保志愿者”两个条件的概率。每多加一个限定,事件发生的范围就会变小,其概率自然也就随之降低,而不会升高。

我们以表格简单梳理逻辑:

这也是合取谬误问题中的本质:逻辑告诉我们复杂事件概率只能更小,但本能却给出反方向的答案。

实验结果

在早期实验中,我们采用了组间设计,让不同组分别只评判一种方案。例如一组评判“城市银行柜员”,另一组评判“城市银行柜员且环保志愿者”。所有人都以为受试者会具备基本的概率素养,可数据却完全相反。甚至,当我们把两种职业并列在一起让同组受试者排名次时,“银行柜员且环保志愿者”依然常被认为更加可能。

记忆犹新的一次实验:十几份问卷全部显示,参与者将“银行柜员且环保志愿者”排在“银行柜员”上方——哪怕他们学过概率论。这一结果令人震惊,也揭示了直觉偏见的顽固和普遍。

在面对逻辑和直觉的较量时,最多人依赖的其实是故事的“感觉”而忽视概率本身。在本实验和后续多校数据中,这样的思维模式都极为常见,被称为“理性失手”的经典案例。

合取谬误在不同知识群体中的比例

合取谬误的发生率并不只是新手多,哪怕是高学历群体,差异也没有很多想象的大。下面的图表和表格展示了部分主要实验人群的合取谬误比率:

与此同时,我们用表格方式也能直观看到数据:

显然,专业背景越强,犯合取谬误的比例确实有所下降,比如数学、统计等专业的学生和概率论专家的错误率比理科本科生和商学院学生显著降低。但令人惊讶的是,即便是接受过长期理论训练、从事概率和数学工作的专家,也依然难以完全抵抗这一思维陷阱。

数据表明,即使是概率论专家,也有将近四成的人在类似判断中依然犯错。这不仅说明了专业知识对逻辑推理的帮助是有限的,也进一步突出合取谬误的普遍性:它并非仅仅是“缺乏教育”或“不懂概念”的产物,而是一种根深蒂固的人类直觉偏差。无论学历高低、知识背景多么扎实,只要面临有情境、有故事的具体问题,大多数人都容易陷入这种判断误区。

统计学训练的局限

广泛的实验结果表明,即使是受过良好统计学训练的人,也难以完全抵御合取谬误。举例来说,我们最初在某高校的普通本科生中发现,有高达89%的学生在概率判断上违背了基本逻辑,错误地认为事件A与B同时发生的可能性大于事件A本身。为进一步探究“专业背景”对合取谬误的防护作用,我们把同一测试拿给复旦大学商学院决策科学博士班的学生——他们均修过多门概率论、统计学和决策理论的核心课程。

结果却依然令人吃惊:这些高学历的博士生中,有85%依然把“环保志愿者银行柜员”排在“银行柜员”之前。同样,我们在若干理工科研究生中也进行了类似的测试,错误率分别如下表所示:

数据表明,专业训练虽然略有帮助,但并不能让人免疫这种直觉偏差。即使具备理论知识,面对生动具体的案例时,人们总会本能地被叙述内容“说服”。

简化版问题的再现

为了进一步排查原因,研究者将原本复杂的情境简化,只问受试者:

哪个选择更可能?

- A. 某人是银行柜员

- B. 某人是银行柜员并且是环保志愿者

在不同高校和专业的本科生样本中,依然有约85%~90%的学生选择了B。也就是说,简单的问题结构并不能自动避免合取谬误的发生。

更有趣的是,不同群体面对指正时的反应。一场本科大课里,老师质问:“你们意识到自己违反了概率基本规则吗?”后排学生大方回应:“那又怎样?”有的研究生甚至为自己辩护:“我以为你问的是我的主观看法。”

合取谬误的本质

无法直观理解韦恩图逻辑

那么,为什么大家总是觉得“两个条件都成立”的概率比“单个条件成立”的概率更高呢?其实,这是一种典型的逻辑错觉。事件A的发生概率一定大于或等于“A与B都发生”的概率,但直觉和故事性很容易影响判断。类比常见的视觉错觉(如缪勒-莱尔错觉),即使你知道是错的,还是会受骗。

著名自然历史学家史蒂芬·杰·古尔德在自己的回忆录中坦言:面对“小雯问题”,明知唯一正确的逻辑选项,却忍不住心里有个声音不停说“她怎么能只是个银行柜员?你看看她的个人描述!”

频率思维可以降低谬误

心理学研究发现,将概率问题用“频率”而非“百分比”表达,可以显著减少合取谬误的发生。例如,对于“小雯问题”,给两组同样背景的学生分别这样出题:

- 百分比表述(版本A):在参与健康筛查的成年人中,患糖尿病的比例是多少?同时患糖尿病且喜欢跑步的人比例是多少?

- 频数表述(版本B):假如有100个成年人参与健康筛查,其中有多少人患糖尿病?在患糖尿病的人中,有多少人同时喜欢跑步?

直观对比如下:

为什么“100人中有多少人...”的问题比“百分比是多少...”容易得多?一个常见解释是:频数让人能够构建出“子集包容关系”的直观画面。举个例子,假设班里有100名学生,其中40人打篮球,同时打篮球且参加数学社团的只可能是40人中的某些子集,怎么“合起来”都不会比只打篮球的多。这种直观归类效果有助于避免逻辑陷阱。

再比如:

- 问题一:全校有60%学生喜欢读书,30%学生喜欢读书且踢足球。哪个比例一定大于或等于另一个?

- 问题二:100名学生中,有60人喜欢读书,30人喜欢读书且踢足球。哪个人数大?

用频率表达,很多人能一下子发现——“同时满足多个条件的人,一定比满足单一条件的人少或一样多”,进而避免合取谬误。

少即是多的现象

代表性与概率的混淆

在判断概率时,人们很容易混淆“代表性”(即描述是否符合刻板印象)与真实的概率。我们在李明问题与小雯问题中的实验结果显示,被试的概率判断几乎完全跟随代表性;也就是说,描述越贴合刻板印象、故事越连贯,被认为越“合理”,就无形中被当作“更可能”。但合理性和概率其实是两回事——连贯性和可信度并不等于真实的可能性。

这种混淆在情景预测中尤为明显。让我们看看下面两种情景,分别由不同受试者评估其发生概率:

即便B情景更有细节、更“逼真”,但逻辑上,事件B的所有情形都是事件A的子集。B因条件更加苛刻,所以实际概率必然低于A。可现实是,大部分人会给B更高的概率评分——这就是代表性启发式导致的合取谬误。

再举两个例子来体会:

这些问题的逻辑结构和小雯问题完全一样,但不会引起合取谬误,因为更详细的描述(如“黑色头发”“骑车上班”)只是更具体,并没有更吸引人、更“生动合理”。所以这时大家会遵从概率的逻辑,做出正确判断。

因此,一旦情景细节让描述变得“有画面感”,代表性启发式就会欺骗我们的直觉。面对看似合理的故事,我们容易高估其概率。

茶具实验的启示与“少即是多”悖论

除了概率问题领域,“少即是多”现象在别的判断任务中同样常见。芝加哥大学谢晓非教授曾做过一个著名实验——请被试为两套茶具清仓品估价:

- 套装A(32件):8只茶杯(完好),8个茶碟(完好),8个汤碗(完好),8只小碟(完好)

- 套装B(24件):8只茶杯(完好),8个茶碟(仅6个完好,其余破损),8个汤碗(仅1个完好,其余破损)

实验设计分为“单独评估”和“联合评估”两种情境。我们用一个表格来直观展示各条件下的平均估价:

该实验惊人的启示是:当被试只看见一套破损“B”时,居然估价比完好“套装A”还高。但如果能够对比两套,绝大部分人马上意识到完整的套装A更有价值。这本质上是“平均值”偏差——人们独立评估时,习惯性只取平均值,忽略总量和逻辑包含关系,从而做出“少反而多”的荒谬判断。

现实生活中的例子:

-

儿童生日礼物,往往一箱较贵但混有少量普通小玩具,比全是昂贵玩具的组合得分更低。

-

一份餐厅评论:

- 评价A:“主菜极佳,配菜一般。”

- 评价B:“主菜极佳。”

多数人会觉得A餐厅不如B,其实A和B主菜并无差别,只是略多提供了配菜!

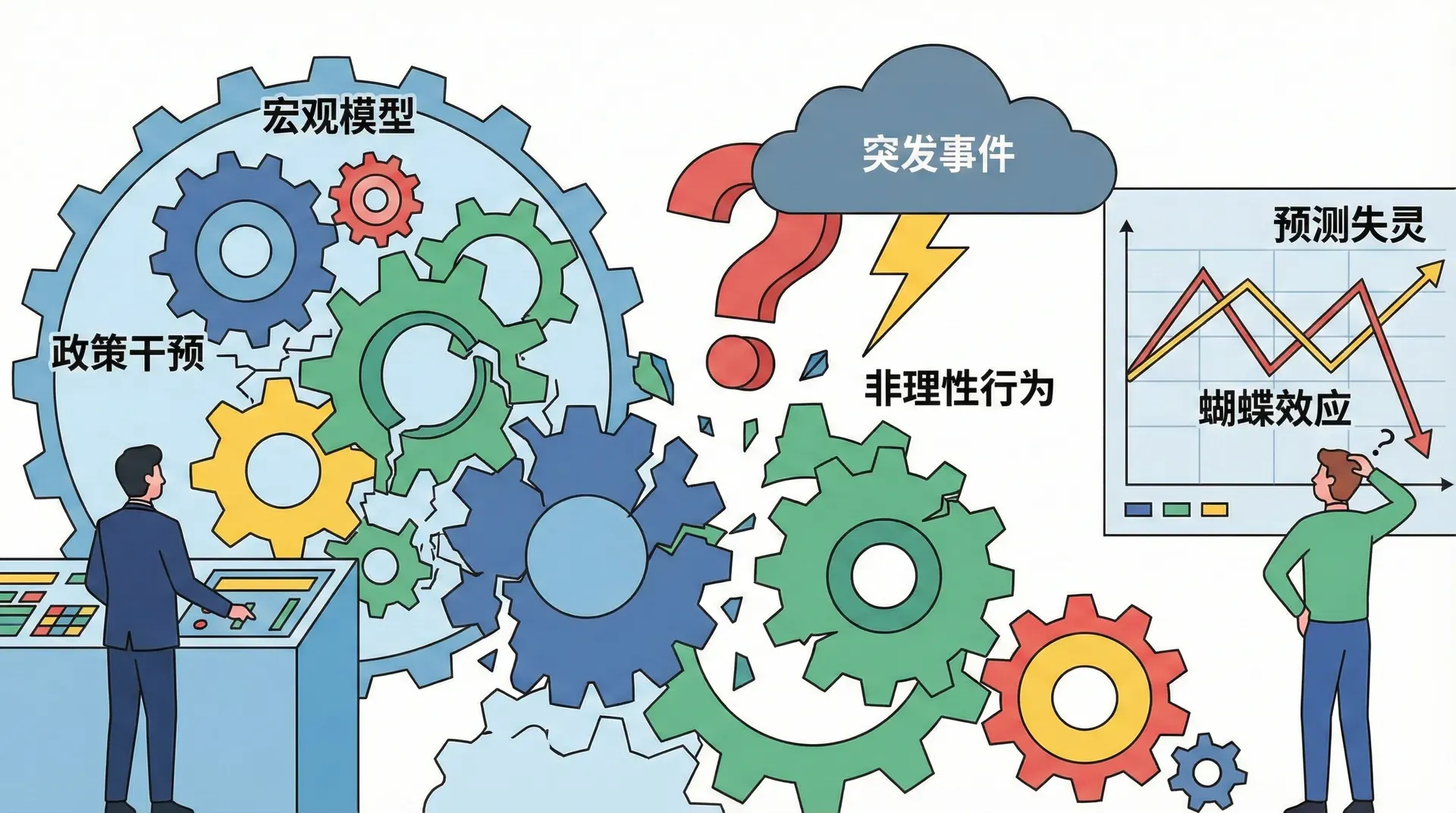

系统性思维的局限

理性思维的懒惰

上述实验说明,即便你具备相关知识,理性、批判性思考并不总能被自动激活。我们实验中的大学生、研究生都“学过”概率原理,但在日常无压力情况下,依然愿意凭第一感给出判断——逻辑没有自动接管大脑。

如下表总结,理性思维常见的“懒惰”形式:

直觉与逻辑的竞争

“少即是多”悖论与经典合取谬误都揭示了:当直觉与逻辑冲突时(尤其是有生动细节和代表性时),直觉往往占上风。在茶具实验中,只给单一套装时,人们直觉上用平均值评估;而提供联合对比时,逻辑关系变得直观、才得以纠正。

反过来看小雯问题,即便多个选项同时呈现(联合对比),有些生动“故事性”的描述依然频繁压倒逻辑。有时,即使明知道正确答案,大脑深处那个“这听起来更合理!”的声音总让人走偏。这正是合取谬误的力量所在——它揭示了人类思维深层的直觉与理性的拉锯。

真实世界中的判断和选择,时常受限于系统化理性思维的执行力。故事感、连贯性、代表性等特质持续挑战着概率与逻辑的严格性。在重要决策前,我们不仅要自问“这合理吗?”,更要问一句:“它真的更可能吗?”

总结与反思

核心归纳与应用

合取谬误表明:我们往往高估细致、连贯描述的可能性,却忽略了“条件越多,概率越低”的基本逻辑。这背后是代表性启发式对概率判断的干扰。

描述越贴合刻板印象,越让我们误判其发生的概率,殊不知额外条件只能让概率降低而非升高。

实际中,媒体、企业、司法等领域都易被“故事感”诱导,高估复杂情景,低估其真实概率。

如何避免合取谬误?

思考:

- 你在做决策时,如何警觉并克服这类直觉偏误?

- 如何通过教育和制度培养概率与逻辑思维?

理解并练习这些方法,有助于我们在日常和重要决策中,减少合取谬误,更理性地看待复杂世界。