货币作为经济商品

当你在超市购物时,你手中的现金既不能像苹果一样直接食用,也不能像锤子一样用来敲钉子。你有没有想过,为什么大家都愿意用这些看似毫无实际用途的纸币和硬币来交换实实在在的商品和服务?货币似乎不像我们日常看到和用到的“物品”,而是拥有一套完全不同的逻辑。这到底是为什么呢?事实上,这个看似简单的问题,却困扰了经济学家们几个世纪。从古代贝壳、金属,到现代钞票和数字货币,每一种货币形式都让人们不断追问:“货币究竟是什么?”

传统上,经济学家把商品分为两大类:一类是直接满足人类日常需求的消费商品,比如食物、衣服、住房,是我们生活必需的物品;另一类是用来间接生产这些消费品的生产商品,比如机器、原材料、工具,是企业和工厂离不开的基础设备和资料。可是,当我们试图把货币硬塞进这两大类中的任意一种时,都会遇到难以克服的障碍。货币本身既不能直接吃,也不能直接用于生产,甚至不像部分商品那样还能兼具多种功能。货币在经济活动中的角色,远远超出了这两种商品分类的范畴,让人摸不着头脑,也让经济学的经典理论面临巨大挑战。

货币的“三重身份”困境

货币就像一个拥有多重身份的演员,在不同的舞台上扮演着不同的角色,但却无法被简单地归类。它既不是纯粹的消费商品,也不是典型的生产商品,而是拥有自己独特性质的特殊存在。

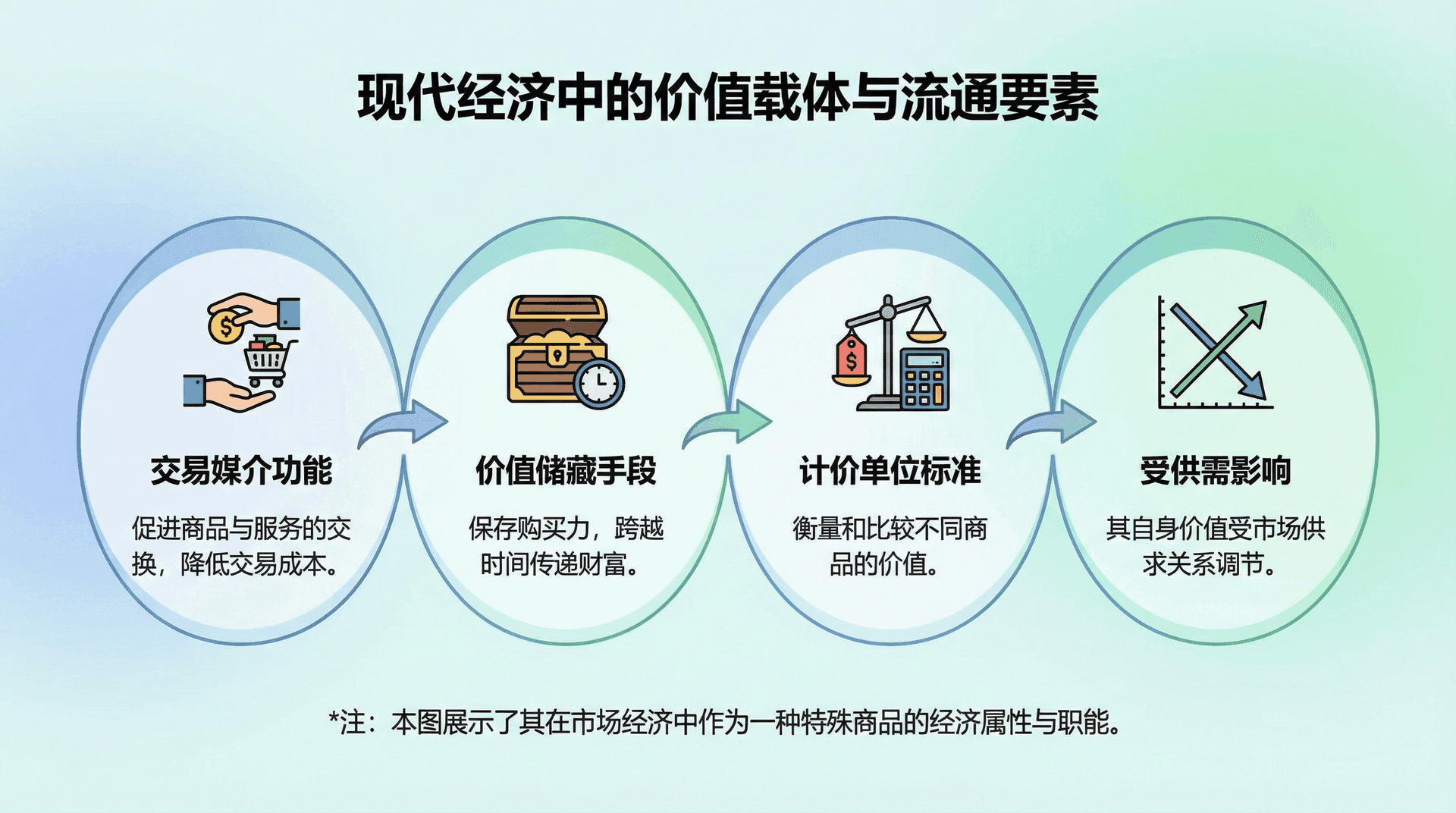

当我们观察现代经济中的各种支付方式时,会发现货币的独特性质。无论是传统的现金支付,还是现代的电子支付,货币都扮演着价值流转中介的角色。在欧洲,人们使用欧元进行跨境交易;在美国,美元在全球贸易中发挥着重要作用;在亚洲,各种数字货币正在兴起。这些不同形式的货币都有一个共同特征:它们本身不是消费商品,也不是生产工具,而是价值转移的载体。

货币具有独特的性质:它既不直接满足人类需求,也不直接参与生产过程,而是作为价值流转的媒介发挥作用。

货币既非生产商品也非消费商品

货币与消费商品的本质区别

消费商品最显著的特征是它们能够直接满足人类的某种需求。当你饿了,食物能够直接缓解饥饿;当你冷了,衣服能够直接提供温暖。但货币却无法做到这一点。即使你拥有再多的货币,也无法直接用它来充饥或御寒。

这种区别在数字时代变得更加明显。无论是手机里的数字余额,还是银行账户中的存款,都无法直接满足任何生理需求。一个饥饿的人无法通过查看银行账户余额来缓解饥饿感,一个寒冷的人也无法通过持有大量现金来获得温暖。这些数字和纸币只是获得真正消费商品的“钥匙”,而不是消费商品本身。就像钥匙本身无法提供住所,但它能打开住所的大门一样。

货币与生产商品的本质区别

生产商品的价值来源于它们能够帮助生产其他商品。一台机器之所以有价值,是因为它能够提高生产效率,创造更多产品。但货币却无法直接参与生产过程。即使你在工厂里放置再多的现金,这些现金本身也无法生产出任何商品。

这里有一个重要的区别需要澄清。虽然货币可以购买机器、原材料等生产商品,但货币本身并不是生产商品。就像银行账户里的数字可以购买房产,但这些数字本身并不是房产一样。

运输工具与货币的混淆

历史上,一些经济学家试图将货币与运输工具相提并论,认为它们都是“流通工具”。但这种比较是站不住脚的。运输工具确实能够改变商品的空间位置,从而增加商品的价值。例如,将苹果从产地运到城市,苹果的价值就会增加。

但货币的作用完全不同。货币不改变商品的位置,也不改变商品的性质,它只是改变了商品的所有权。当用货币购买商品时,商品本身并没有发生任何物理变化,只是从一个人手中转移到了另一个人手中。

货币的独特性质在于它既不直接满足需求,也不直接参与生产,而是作为价值流转的媒介发挥独特作用。

货币的“死库存”特征

亚当·斯密曾经将货币称为“死库存”,这个比喻虽然有些极端,但确实抓住了货币的一个重要特征。与生产商品不同,货币本身不会“产生”任何东西。更多的货币不会让社会变得更富有,货币的减少也不会让社会变得更贫穷。

这个观点在数字时代得到了新的验证。当各国央行通过量化宽松政策发行更多货币时,无论是美联储的美元,欧洲央行的欧元,还是日本央行的日元,社会财富的总量都没有增加,只是货币的供应量增加了。同样,当央行收缩资产负债表,回收部分货币时,社会的生产能力也不会受到影响。

货币与商品的地理差异

有趣的是,货币的这种特性在地理差异上表现得尤为明显。沙漠中的水与绿洲中的水在化学性质上完全相同,但经济价值却截然不同。同样,一张美元钞票在纽约和在新加坡具有相同的购买力,但它在不同地区的经济作用却可能完全不同。

这种地理差异反映了货币作为交换媒介的本质:它的价值来源于其被接受的程度,而不是其物理属性。无论是现金、电子货币还是数字货币,它们的价值都建立在对未来购买力的预期之上,而不是建立在其本身的物质属性之上。

货币作为私人资本的一部分

私人资本的重新定义

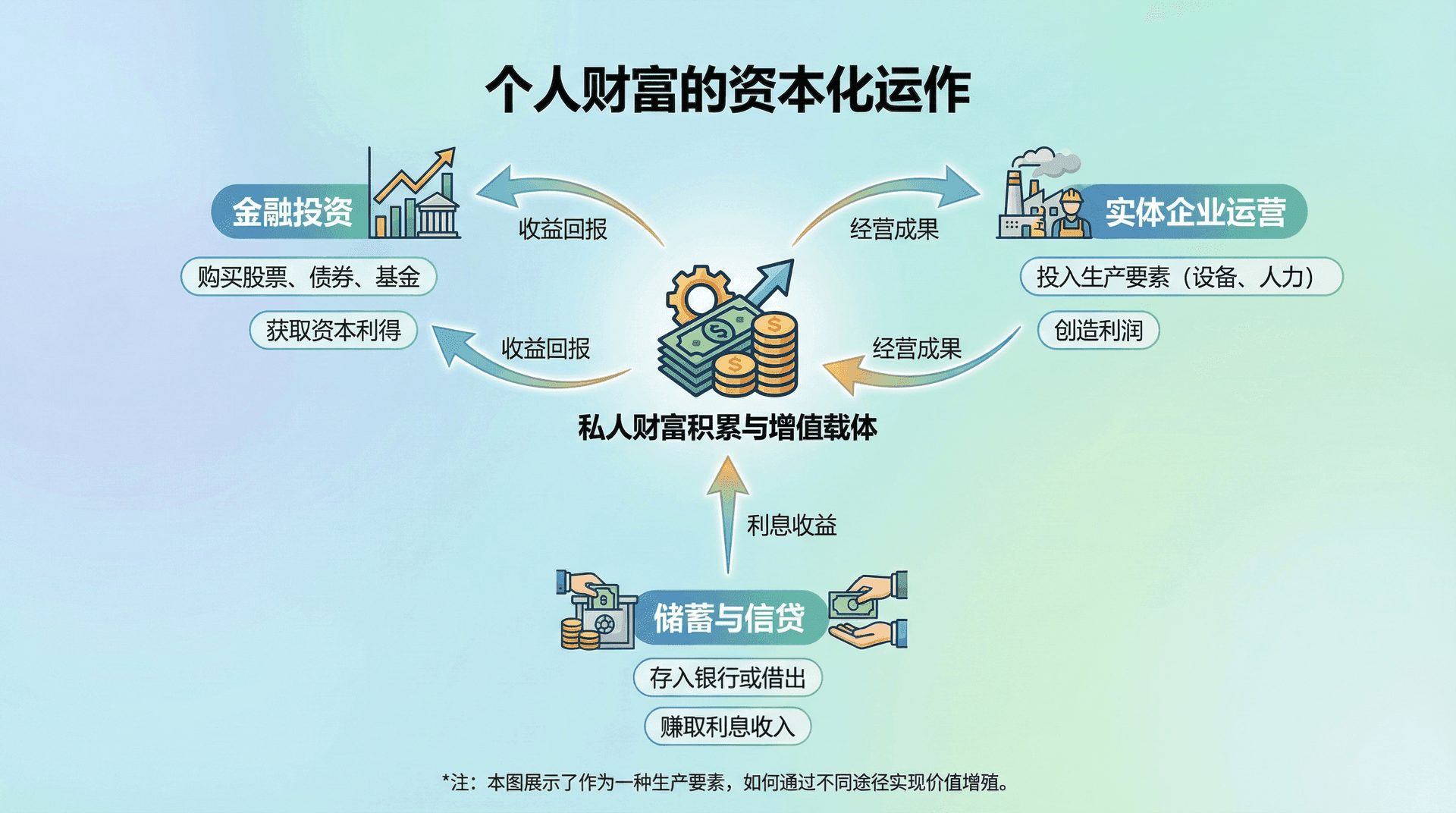

当我们谈论私人资本时,我们指的是个人或企业用于获取更多财富的资源。从这个角度看,货币确实可以被视为私人资本的一部分。当你用现金购买股票、债券或房产时,货币就成为了获取更多财富的工具。

在全球的投资市场中,个人投资者手中的现金都具有这种“获取工具”的特征。纽约证券交易所的投资者用美元购买股票,伦敦金融城的投资者用英镑购买债券,东京证券交易所的投资者用日元购买基金。无论是哪种货币,它们都发挥着相同的“获取工具”作用,帮助投资者获得投资收益。在这个过程中,货币确实可以被视为私人资本的一部分。

货币的“获取性”特征

货币之所以能够成为私人资本的一部分,关键在于它的“获取性”特征。这种特征使得货币能够帮助持有者获得其他形式的财富。但这种获取性是有条件的:货币必须被用来交换其他商品或服务,才能发挥资本的作用。

这种现象在全球范围内都很常见。无论是硅谷的科技富豪,还是华尔街的投资银行家,抑或是欧洲的家族企业主,他们手中的现金如果只是躺在银行账户里,都无法产生收益。但如果将这些现金投资于房地产、股票、创业项目、艺术品收藏等,就能获得资本回报。这种区别说明了货币作为资本的“条件性”特征:货币只有在被积极使用时,才能发挥资本的增值作用。

货币只有被用来获取其他财富时,才能成为真正的资本。闲置的货币无法产生任何收益,因此不具备资本的特征。

货币资本的“间接性”

与其他形式的资本不同,货币资本具有明显的"间接性"特征。机器、土地等资本可以直接参与生产过程,创造价值。但货币资本必须首先转化为其他形式的资本,才能参与价值创造过程。

这种现象在全球制造业中都很普遍。德国的汽车工厂、日本的电子产品制造商、韩国的造船企业、美国的航空航天公司,它们的现金资本都必须首先用来购买机器、原材料、雇佣工人,然后才能开始生产。无论是宝马公司的生产线,还是三星电子的芯片工厂,货币资本都只是价值创造链条中的一个环节,而不是直接的价值创造者。真正的价值创造来自于工人的劳动、机器的运转和原材料的转化。

货币利息的本质

历史上,人们对货币利息的本质存在很多误解。早期的人们认为货币本身能够“生息”,就像果树能够结果一样。但这种观点是错误的。货币本身是“不育的”,它无法自己产生更多的货币。

货币利息的真正来源是货币被用来购买能够产生收益的资产。当银行发放贷款时,借款人用这些货币购买生产资料,进行生产活动,创造价值,然后从创造的价值中拿出一部分支付利息。因此,利息实际上是货币资本参与价值创造过程后获得的回报。

不同货币体系的利息机制

这种利息机制在不同货币体系中都有体现。在美元体系中,美国国债的收益率反映了美国政府信用的成本;在欧元体系中,德国国债的收益率被视为欧洲经济的基准利率;在日本,十年期国债收益率长期维持在极低水平,反映了日本经济的通缩特征。这些不同的利率水平反映了不同经济体的信用状况和增长前景,而不是货币本身的生产能力。

数字货币时代的利息创新

在数字货币时代,利息机制也在发生变化。稳定币的质押收益、去中心化金融(DeFi)的流动性挖矿、央行数字货币的负利率实验,都在探索新的价值创造和分配机制。但这些创新仍然遵循同一个基本原理:收益来自于价值创造活动,而不是货币本身。

货币利息不是货币本身的“产物”,而是货币资本参与价值创造过程后获得的回报。

货币不是社会资本的一部分

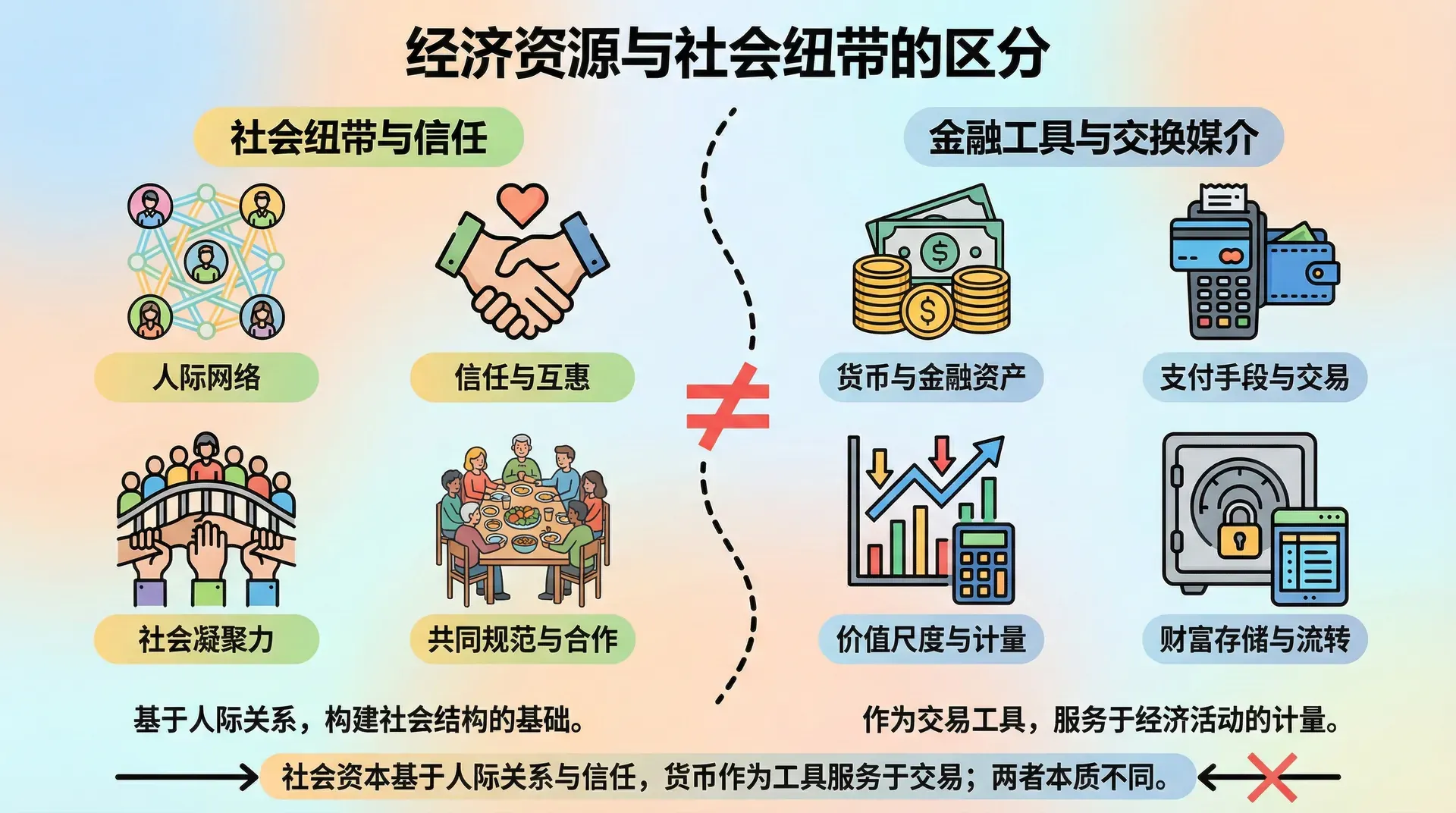

社会资本与私人资本的区别

社会资本,指的是整个社会可以用于生产和经济活动的各种资源的总和,包括所有的工厂、机械设备、基础设施、原材料、土地、科学技术及人力资源等。社会资本关注的是全社会范围内生产资料的聚合,以及这些要素能否协调、高效地为社会整体创造财富。

与之相对,私人资本是属于个人或特定企业的财富与资产,侧重于财富的积累与扩张,目标是实现个人或企业的经济利益最大化。因此,私人资本可以主要关心货币如何带来投资回报、资产增值和收入增长;而社会资本更侧重于提升社会总体生产能力和经济发展水平。

为什么货币不是社会资本

从社会资本的角度分析,货币本身并不直接等同于社会资本。虽然货币在个人和企业眼中,确实可以用来购买资产和投资,但在社会总体层面,单纯的货币数量增长对社会可支配资源和生产能力的提升却没有直接促进作用。换句话说,印更多的钱不会让社会变得更富有,也不会凭空生成更多的资源、技术或劳动力。

货币数量与社会财富的关系

进入数字时代,这一点变得更加显著。以各国中央银行实行的货币政策为例:当央行实施量化宽松、向市场投放大量货币时,社会的实际生产能力并没有同步提升。机器的数量、工厂的产能、科学技术、人力资本,并不会因为货币供应的扩张而自动增长。所以,货币数量的变动只是调节经济活动和资源配置的工具,而非决定社会财富的根源。

这一现象在全球范围内屡见不鲜。例如美联储(FED)多轮量化宽松(QE)将美元供应量大幅提升,欧洲央行和日本央行也分别调整欧元与日元的发行和流通,但这些措施更多影响了通胀水平、资产价格、利率和资源流向,对实际产出(如GDP增长、就业人口增加等)的提升效果非常有限。真正决定社会生产能力的因素一直是技术进步、科学创新、劳动生产率的提升以及高质量的人力资源,而不是货币数字的堆积。

经济学家如马克思、凯恩斯、熊彼特等也都强调,货币本身只是生产和交换的媒介,是价值流通的载体,而不是产生新价值的源泉。即便在全球金融高度发展的今天,货币的这一“中性”本质依然没有改变。

货币数量的变化主要影响价格水平(通货膨胀或通缩)和资源配置方式,对提升社会的实际生产能力作用极其有限。真正决定社会生产能力的是产业技术、人才储备、自然资源等关键要素。

货币价值的自我调节机制

货币系统内含有自我调节的“价值守恒”机制。货币供应量的增加会稀释单个货币单位的购买力,从而提高商品与服务的价格,体现为通货膨胀。例如,假如市面上生产的商品数量不变,但货币总量翻倍,最终只能导致价格整体翻倍,社会实际财富并未改变。因此,当人们把注意力仅仅集中在货币总量时,往往会误判社会财富的真实增长。

此外,不同经济体之间的货币流动也会引发汇率变化和国际贸易调整,这些其实本质上也是货币“价值守恒”机制在全球层面的体现。例如,一国大规模增发本币,往往会经历本币贬值、进口商品变贵、出口竞争力变化等连锁反应,社会财富总量很难单凭货币手段得到大幅提升。

货币在社会生产中的“中性”作用

货币的核心功能,是作为交换媒介和价值尺度,促进社会分工、提升流通效率。它的“润滑剂”作用能让专业化分工体系更加高效,但货币本身并不带来真实的生产与创新。正因如此,货币被称为“中性”,既不赋能社会生产的本质进步,也不会削弱生产的根本能力。

在现实世界的全球化分工中,货币让资源、产品、信息和技术更加快捷地在国与国、企业与企业间流动,优化了资源配置。例如,苹果公司的iPhone生产链横跨多个国家和地区,货币作为流通媒介打通财务结算、投资合作、货物清算等环节,但只有实际的研发、设计、制造和物流活动,才能创造新的社会财富。

货币在社会生产体系中犹如流通的血液,保障经济体的正常运转和资源流动。但只有劳动、资本品和技术等实际生产要素才能直接创造价值,货币属于“中性”角色,并不参与价值本身的产生。

货币政策与社会资本的关系

虽然货币本身不会自动增加社会资本,但货币政策作为宏观调控的重要工具,可以通过利率、存款准备金率、货币供应量等手段,引导社会资金流动方向和投资行为。例如,降低利率有可能刺激投资增加,提升某些产业(如高科技、基础设施建设)的资本流入,从而间接促进这些领域的社会资本提升。

近年来,许多国家在应对气候变化、推动绿色能源转型中,已经将货币政策工具与产业政策相结合。例如,欧盟通过鼓励绿色债券和建立碳排放交易市场,引导金融资本流向清洁能源项目。美国则通过税收优惠、信贷补贴等方式,引导资金投资电动车、太阳能等环保产业。日本发放超低息贷款,鼓励氢能源、新能源汽车等领域的研发和生产。这些措施虽然没有“凭空增加”社会资本的总量,却提升了社会资本的使用效率和配置质量,引导经济走向更加可持续发展的方向。

货币政策不能直接增加社会资本“总量”,但它能够推动社会资本的再配置和高效利用。例如,通过金融支持、信贷优惠、投资引导等,能够促进科技创新、绿色发展和产业升级,从而优化社会资源结构,实现经济高质量增长。

货币在数字经济中的新特征

数字货币的“非物质化”趋势

随着数字经济的快速发展,货币正经历着一场深刻的“非物质化”变革。传统的纸币和硬币以有形的物理形态流通,而如今,越来越多的货币形态完全消融于数字代码之中。比特币、以太坊等去中心化加密货币的出现,以及各国央行对央行数字货币(CBDC)的积极探索,标志着货币的物理实体正在逐渐被数字形式所替代。

数字货币的流通不仅突破了地域和时间的限制,让跨境支付与交易变得更加便捷、高效,也极大地降低了交易成本。同时,这种非物质化进一步促进了金融工具的创新。例如,智能合约能够让货币具备可编程的属性,实现自动支付和条件触发结算。

然而,数字货币的普及也对监管体系提出了更高要求,面临诸如网络安全、金融犯罪、用户隐私保护等全新挑战。如何平衡创新与风险、效率与合规,将成为数字时代货币治理的重要议题。

货币与数据的关系

数字经济时代,货币与数据的关系愈发紧密,彼此深度交融。第三方支付平台如支付宝和微信支付,收集了海量用户消费与行为数据;电商企业亚马逊和谷歌,则通过大数据和算法分析用户的购买行为,实现个性化推荐。银行等金融机构也依托数据分析,对客户进行信用评分与风险定价。

货币在促进商品和服务交易的同时,也成为数据流通和交换的载体。数据驱动的支付、清算、风控和营销等,让金融服务更加智能和精准。与此同时,数据也开始“货币化”,成为可以计价和流通的新型生产要素。个人的数据在平台上转化为权益,企业的数据也成为核心竞争力之一。

可以说,货币与数据的结合,催生了“数据即资产,资产可流通”的新经济模式。越来越多的商业模式和产业生态将数据视为一种“数字资本”,与货币在价值创造和价值实现过程中相辅相成。

货币在平台经济中的作用

平台经济的兴起使得货币的作用超越了传统范畴,打开了新的可能性。亚马逊、阿里巴巴、谷歌、苹果等科技巨头构建了庞大的数字生态系统,在这些平台内部,货币不仅承担基础支付结算职能,还衍生出大量创新形态。例如,平台积分、虚拟代币、会员权益和数字礼品卡等,成为推动平台用户黏性和生态繁荣的重要工具。

这些新型货币形式可以在特定生态场景中流通,赋予用户更多参与感、奖励感与归属感,形成闭环经济体。以支付宝“蚂蚁森林”、微信“零钱通”、游戏中的虚拟币等为例,用户的每一笔行为不仅产生经济价值,也能获得相应的数字权益,实现价值的再流转。此外,部分平台还探索将虚拟货币与现实世界资产挂钩,甚至支撑小额信贷、跨境结算、社区治理等场景。

尽管这些新型货币与法定货币有所不同,但它们同样遵循货币的基本原理:作为价值交换和计量的媒介。区别在于,这些货币的价值、流通范围常常依赖平台生态,反映了数字经济下货币的“场景化”“多元化”与“功能融合”趋势。未来,随着平台经济的发展,基于数字生态的新型货币形态还将不断创新、丰富。

货币的未来发展趋势

展望未来,货币的发展将呈现出几个重要趋势。首先是货币的数字化和智能化,人工智能和区块链技术将改变货币的发行、流通和管理方式。其次是货币的个性化和定制化,不同场景和需求将催生不同类型的货币形态。最后是货币的全球化和标准化,跨境支付和数字货币的标准化将成为重要的发展方向。

这些趋势表明,货币作为经济商品的本质不会改变,但其表现形式和作用机制将不断演进。无论货币如何变化,它作为价值流转媒介的核心功能将始终存在。

在数字经济时代,货币的本质功能保持不变,但其表现形式和作用机制正在发生深刻变革,体现了货币作为经济商品的适应性和生命力。