经济地理中的位置与贸易

经济活动在地理空间中的分布并非偶然,而是遵循着深刻的经济规律。当我们观察现代中国经济版图时,会发现一个有趣的现象:珠三角地区集中了大量的电子制造业,长三角地区聚集了金融和高端制造业,而内陆地区则以农业和资源开采为主。这种空间分布背后的逻辑,正是经济地理学要解答的核心问题。

位置理论与贸易理论的内在联系

两者关系的本质理解

位置决定了贸易,贸易又影响着位置的选择。它们如同硬币的两面,不可分割。

当我们在网上下单购买一部手机时,这部手机可能来自深圳的工厂,屏幕来自韩国,芯片来自台湾,最后组装在富士康的生产线上。每个生产环节的位置选择都考虑了运输成本、劳动力成本、技术水平等因素,而这些因素又决定了不同地区之间的贸易流向。

传统的贸易理论往往假设运输成本为零或可以忽略不计,这在现实中显然是不成立的。以中国的“西煤东运”为例,山西的煤炭运往江苏的电厂,运输费用可能占到最终价格的30-40%。如果忽略这一因素,我们就无法理解为什么江苏不在本地建设更多煤矿,而要从千里之外运煤。

现代供应链中的位置选择

让我们通过一个具体例子来理解位置与贸易的关系。考虑特斯拉在中国的布局决策:

特斯拉最终选择上海,主要是因为其在运输便利性和供应链配套方面的巨大优势超过了劳动力成本的劣势。这个决策体现了现代企业在位置选择时如何权衡各种因素。

机会成本理论与运输导向的融合

机会成本的空间维度

机会成本不仅存在于时间维度,更存在于空间维度。当一个地区专业化生产某种产品时,它实际上放弃了生产其他产品的机会。这种选择的背后是复杂的成本-收益计算。

真正的成本不是用货币计量的绝对成本,而是相对于其他选择的机会成本。

过去20年间,中国东部沿海地区的纺织业大量向东南亚转移,并非因为中国失去了生产能力,而是因为这些地区的机会成本发生了变化。当同样的资源投入到高端制造业能获得更高回报时,继续生产低附加值的纺织品就不再是最优选择。

运输成本的决定性作用

运输成本在现代经济中仍然发挥着关键作用,尽管其形式已经发生了变化。让我们用一个图表来展示不同产业的运输成本敏感性:

从图中可以看出,煤炭等大宗商品的运输成本随距离快速上升,这解释了为什么钢厂往往建在煤矿和铁矿附近。而电子产品的运输成本相对较低,因此可以实现全球化生产。

距离变量对经济结构的影响

地理距离重塑产业布局

距离不仅仅是物理概念,更是经济概念。随着交通技术的发展,经济距离可能与物理距离产生偏离。高铁的开通就是一个典型例子。

让我们分析高铁对中国城市经济联系的影响:

高铁显著缩短了经济距离,使得原本相距较远的城市能够形成更紧密的经济联系。这不仅改变了贸易模式,也重塑了产业布局。

数字经济时代的新距离概念

在数字经济时代,信息传输的成本接近于零,这对传统的距离概念提出了挑战。电商、远程工作、数字贸易等新业态的兴起,使得某些经济活动几乎不受地理距离限制。

以中国的直播带货为例,一个在浙江义乌的主播可以销售新疆的干果、东北的大米、海南的热带水果,消费者遍布全国。在这种模式下,关键不再是物理距离,而是物流网络的效率和数字平台的覆盖能力。

现代案例分析

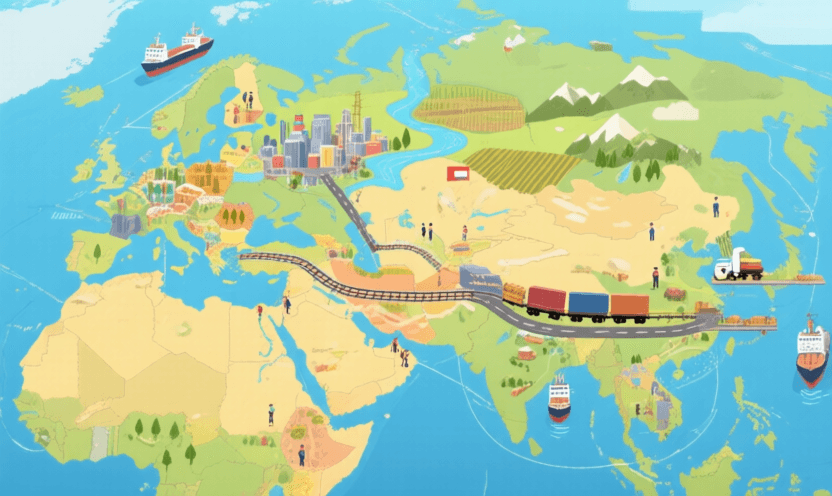

重新定义欧亚大陆的经济距离

中欧班列的开通为我们提供了一个观察距离变量如何影响贸易模式的绝佳案例。传统上,中国与欧洲的贸易主要依靠海运,运输时间长达30-40天。中欧班列将运输时间缩短至12-16天,虽然成本略高于海运,但时间优势明显。空运虽然速度最快,仅需1-2天,但成本极高,通常只适用于高附加值或紧急商品。

这种运输方式的多样化,使得企业能够根据自身产品的特性、市场需求的紧迫性以及成本预算,灵活选择最合适的物流方案。例如,服装、电子产品等对时效性要求较高的商品,越来越多地选择中欧班列,以缩短上市周期、提升市场响应速度。而大宗商品如矿产、粮食等,依然以海运为主,追求低成本运输。对于高科技、精密仪器等高附加值商品,空运则成为首选。

让我们通过下表对比不同运输方式的成本与时间权衡:

中欧班列的出现不仅仅是运输方式的创新,更是对欧亚大陆经济空间结构的重塑。它打破了传统“海上丝绸之路”一统天下的格局,使得内陆地区也能直接参与国际贸易,缩短了中国与欧洲之间的经济距离,提升了沿线国家和地区的互联互通水平。

此外,中欧班列还促进了“多式联运”体系的发展。许多企业将海运、铁路、空运有机结合,形成灵活高效的物流网络。例如,部分高端制造业企业会选择“海铁联运”模式,先通过海运将原材料运至中国沿海港口,再通过铁路运往内陆工厂,极大提升了供应链的响应速度和抗风险能力。

沿线城市的发展机遇

中欧班列不仅影响了中欧贸易,还为沿线城市带来了新的发展机遇。以西安为例,从一个内陆城市转变为向西开放的重要枢纽,其制造业和物流业都得到了快速发展。西安国际港务区的建设,使得大量物流企业、跨境电商平台和出口加工企业聚集于此,带动了就业和产业升级。

不仅如此,郑州、重庆、成都、乌鲁木齐等城市也因中欧班列的开通而成为区域物流中心。这些城市通过完善铁路、公路、航空等多式联运体系,吸引了大量外向型企业投资,推动了本地产业结构的优化升级。沿线城市还积极发展保税区、出口加工区等功能区,提升了对外开放水平。

中欧班列还带动了相关服务业的发展,如金融、保险、报关、仓储、信息技术等,形成了完整的现代物流产业链。对于中小企业而言,中欧班列降低了进入国际市场的门槛,提供了更多元化的出口渠道。

交通基础设施的改善能够重塑区域经济格局,为原本处于边缘地位的城市创造新的比较优势。中欧班列的成功经验表明,现代物流网络的完善不仅提升了贸易效率,更为区域经济发展注入了新的活力和动力。

供应链重构中的位置选择

疫情冲击下的供应链韧性

2020年新冠疫情的爆发,让全世界重新认识了供应链的脆弱性。过度依赖单一供应源的风险被放大,许多企业开始重新考虑供应链布局。

疫情前全球口罩生产高度集中在中国,占全球产能的50%以上。疫情期间,各国纷纷建立本土产能,这种“供应链本土化”的趋势体现了企业在面对不确定性时对位置选择策略的调整。

“中国+1”策略的经济地理含义

许多跨国公司采用“中国+1”策略,即在保持中国生产基地的同时,在东南亚等地建立第二生产基地。这种策略的核心是风险分散,但也反映了不同地区比较优势的变化。

让我们用图表分析不同地区的比较优势:

从图中可以看出,不同地区在劳动力成本和基础设施质量方面各有优势,企业可以根据产品特性和市场定位选择最适合的生产基地。

数字化转型对空间经济的影响

平台经济的空间逻辑

数字平台的兴起创造了新的经济地理。以阿里巴巴的淘宝村为例,原本偏远的农村地区通过电商平台连接全球市场,形成了独特的“数字化产业集群”。

这些淘宝村的成功不是偶然的,它们往往具备以下条件:

远程工作重塑城市等级体系

疫情加速了远程工作的普及,这对传统的城市等级体系产生了冲击。许多原本需要在一线城市完成的工作,现在可以在任何有网络连接的地方进行。

这种变化带来了新的空间选择权衡:

从图中可以看出,二三线城市在远程工作模式下可能具有更好的性价比,这推动了人才的空间重新分布。

绿色发展与空间经济的新平衡

碳中和目标下的产业重新布局

中国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标,这一战略不仅是对环境保护的承诺,更深刻影响了我国的产业空间格局。高耗能、高排放产业在碳排放约束下,逐步向能源结构更优、环境容量更大的地区转移。例如,钢铁、水泥、有色金属等传统重工业,正逐步从东部沿海向西部、北部能源富集区布局,以便更好地利用当地的风能、太阳能等清洁能源资源,降低碳排放和能源成本。

与此同时,清洁能源产业本身也在空间上加速集聚。风电、光伏等新能源制造业在内蒙古、新疆、青海等地形成了产业集群,带动了当地经济结构的转型升级。以数据中心产业为例,这一高耗电行业正在向内蒙古、贵州等清洁能源丰富、气候凉爽的地区集中。这种布局不仅降低了能耗成本,也符合绿色发展的要求。贵州“绿色数据谷”就是典型案例,吸引了华为、苹果、腾讯等企业在此设立大型数据中心,推动了区域经济的高质量发展。

此外,碳中和目标还推动了绿色金融、碳交易市场等新兴业态的空间分布。上海、深圳等金融中心正在积极发展碳金融服务,成为全国碳交易和绿色投资的枢纽。

循环经济的空间组织

循环经济强调资源的高效利用和废弃物的再生利用,要求不同产业之间形成紧密的协作关系,一个产业的废料成为另一个产业的原料。这种理念推动了生态工业园区的兴起。例如,江苏省的园区通过“热电联产—化工—建材”产业链,实现了能源、原材料和副产品的循环流动,大幅提升了资源利用效率,减少了环境污染。

在空间层面,循环经济促进了产业的集聚和协同。企业之间通过地理上的邻近,降低了物流和信息沟通成本,形成了“产业共生”网络。以天津滨海新区为例,石化、钢铁、电力、建材等企业通过管道、专用通道实现废热、废气、废渣的高效流转,极大提升了整体经济效益和环境绩效。

绿色发展不是简单的环保约束,而是重新定义了区域比较优势的新标准。未来,谁能率先实现绿色转型,谁就能在全球产业链中占据更有利的位置。

智能时代的空间经济

人工智能对空间选择的影响

人工智能技术的迅猛发展,正在深刻改变各行各业的空间需求和布局。一方面,AI的普及降低了对传统劳动力的依赖,使得生产活动可以在劳动力成本较高但技术基础设施完善的地区进行。例如,自动化工厂、智能制造车间往往布局在东部沿海或一线城市周边,依托于发达的通信网络和高素质人才资源。

另一方面,AI的发展需要大量的数据和算力支持,这又催生了数据中心、云计算基地等新型基础设施的空间集聚需求。数据中心选址不仅要考虑能源供应和气候条件,还要兼顾网络延迟和数据安全等因素。贵州、内蒙古等地因其清洁能源丰富、气候凉爽、土地成本低等优势,成为全国数据中心的重要集聚区。

以自动驾驶技术为例,其研发环节需要集中在北京、上海、深圳等科技创新高地,依托高校、科研院所和创新企业的集聚优势。而测试和应用环节则需要在不同的地理环境中进行,如城市道路、高速公路、山区等,以满足多样化的场景需求。这种需求的差异化推动了不同功能区域的专业化发展,形成了“研发—测试—应用”分工明确的空间格局。

元宇宙与虚拟经济的空间意义

元宇宙作为数字经济的前沿领域,虽然目前仍处于发展初期,但已经开始影响我们对经济空间的理解。在虚拟世界中,经济活动同样需要考虑“位置”因素。例如,虚拟土地的稀缺性、虚拟商圈的流量分布、数字资产的空间聚集等,都在一定程度上复制和重塑了现实世界的空间逻辑。

虚拟经济的发展带来了新的空间集聚现象。以数字内容创作、虚拟商品交易、在线教育等为代表的新兴业态,往往依托于大型互联网平台和数字基础设施的集聚。例如,杭州、深圳等城市因其强大的数字经济基础,成为元宇宙相关企业和人才的聚集地。

此外,虚拟经济还推动了现实空间的再组织。越来越多的企业和个人通过虚拟平台参与全球经济活动,突破了传统地理空间的限制。这种虚实结合的新经济形态,将为空间经济理论带来新的挑战和机遇,也为区域经济发展提供了新的增长点。

理解空间经济的智慧

回到我们最初的问题:为什么经济活动会在特定的地点集中?通过对位置理论和贸易理论关系的深入分析,我们发现答案并不简单。它涉及运输成本、机会成本、规模经济、技术进步、制度环境、绿色转型、数字化变革等多个维度的综合作用。

在快速变化的世界中,理解这些空间经济规律对于企业决策、政府政策制定和个人发展规划都具有重要意义。无论技术如何发展,空间和距离始终是经济活动中不可忽视的基本要素。绿色发展和智能化转型为空间经济注入了新的变量,但空间配置实现资源最优利用的基本逻辑依然未变。

掌握空间经济的基本规律,就是掌握了理解现代经济运行的重要钥匙。只有不断学习和适应空间经济的新变化,才能在未来的竞争中立于不败之地。

未来的经济地理将更加复杂和动态,但其基本逻辑——通过空间配置实现资源的最优利用——将始终不变。这正是经济地理学的永恒价值所在。