分子的隐秘结构

在1803年的英国,化学家道尔顿提出了一个大胆而具有革命性的想法:世界上所有的物质,其实都是由极其微小的粒子组成的。他把这些粒子称为“原子”(Atom),这个词来源于希腊语,意为“不可分割的”。在那个年代,人们对于物质的本质还停留在“连续”还是“离散”的哲学层面,而道尔顿则用科学的实验和理论将“原子”这个概念具体化。他提出:每种化学元素由自己特有的原子组成,不同元素的原子质量和性质彼此不同,而化学反应实际上就是原子的重新组合。

这些微小的原子像拼图小块一样,通过不同的方式“拼接”在一起,形成了分子。分子再进一步聚集、排列,从而组成了我们肉眼可以见到的各种物质。比如,水是由氢原子和氧原子组成的分子;空气中主要是氮原子和氧原子组成的分子。可以把原子想象成最基本的乐高积木,不同类型、不同颜色的积木块按照特定的方式拼接,就能够搭建成丰富多彩、千变万化的世界。同样地,只要改变原子组合的方式,物质的性质就会发生翻天覆地的变化——一滴水和一块铁,看似毫无关联,但在原子的层面,它们不过是不同的原子以不同的方式组合而成。

道尔顿的原子学说,为后来的分子结构、化学反应甚至整个现代化学的发展奠定了坚实的基础。从此,人类对物质世界的理解掀开了新的一页:我们知道看不见的微观粒子也有自己的规律,而通过研究这些规律,人类可以合成出自然界不存在的新物质,甚至理解和改变生命的化学本质。原子——这种看不见、摸不着的微粒,成为了整个自然科学最核心、最神秘的主角之一。

同分异构体

早上喝一杯豆浆,其中含有的糖类主要是葡萄糖、果糖和半乳糖。这三种糖吃起来甜度不同,在身体里的作用也不一样,但如果你去数它们的原子数量,会发现一个惊人的事实:它们的分子式完全相同,都是,都包含6个碳原子、12个氢原子和6个氧原子。

这个现象在早期让化学家们十分困惑,因为在他们研究的简单无机化合物中,相同的分子式总是对应相同的物质。但在有机化合物的世界里,情况变得复杂了。这些分子式相同但性质不同的物质被称为“同分异构体”,这个名字也是贝采利乌斯提出的。

就像用同样数量的数字1、5、9可以组成951、519、159这些不同的数,分子的性质不仅取决于原子的种类和数量,更取决于这些原子如何排列组合。在简单的无机分子中,原子的排列方式通常只有一种,所以分子式就足以区分不同的物质。但在复杂的有机分子中,原子可以有多种不同的排列方式,每种排列都会产生不同的性质。

德国化学家凯库勒在1858年首次提出用线条连接原子符号来表示分子内部的结构。他发现,如果规定碳原子总是形成四个连接(化学键),氮原子形成三个,氧原子形成两个,氢原子形成一个,就可以画出分子的结构式。这个方法让化学家们终于能够“看见”那些看不见的微观世界。

从这个图表可以看出,虽然三种糖的分子式完全相同,但葡萄糖的代谢速率最快,这就是为什么运动员在比赛时补充葡萄糖能够快速恢复体能。果糖的代谢速度居中,而且甜度最高,所以水果吃起来特别甜。半乳糖的代谢速度最慢,主要存在于乳制品中,对婴幼儿的生长发育特别重要。

德国化学家埃米尔·费歇尔在1891年通过精巧的实验,最终确定了葡萄糖、果糖和半乳糖的精确结构。这些结构看起来差别很小,但正是这些微小的差异,造就了它们不同的性质。生命就是建立在这样精巧的分子结构之上的。

氨基酸

一碗热腾腾的豆腐脑,一个煮鸡蛋,一杯牛奶,这些日常食物都富含蛋白质。蛋白质是构成我们身体的最重要物质之一,从肌肉到皮肤,从头发到指甲,都离不开蛋白质。那么蛋白质又是由什么组成的呢?

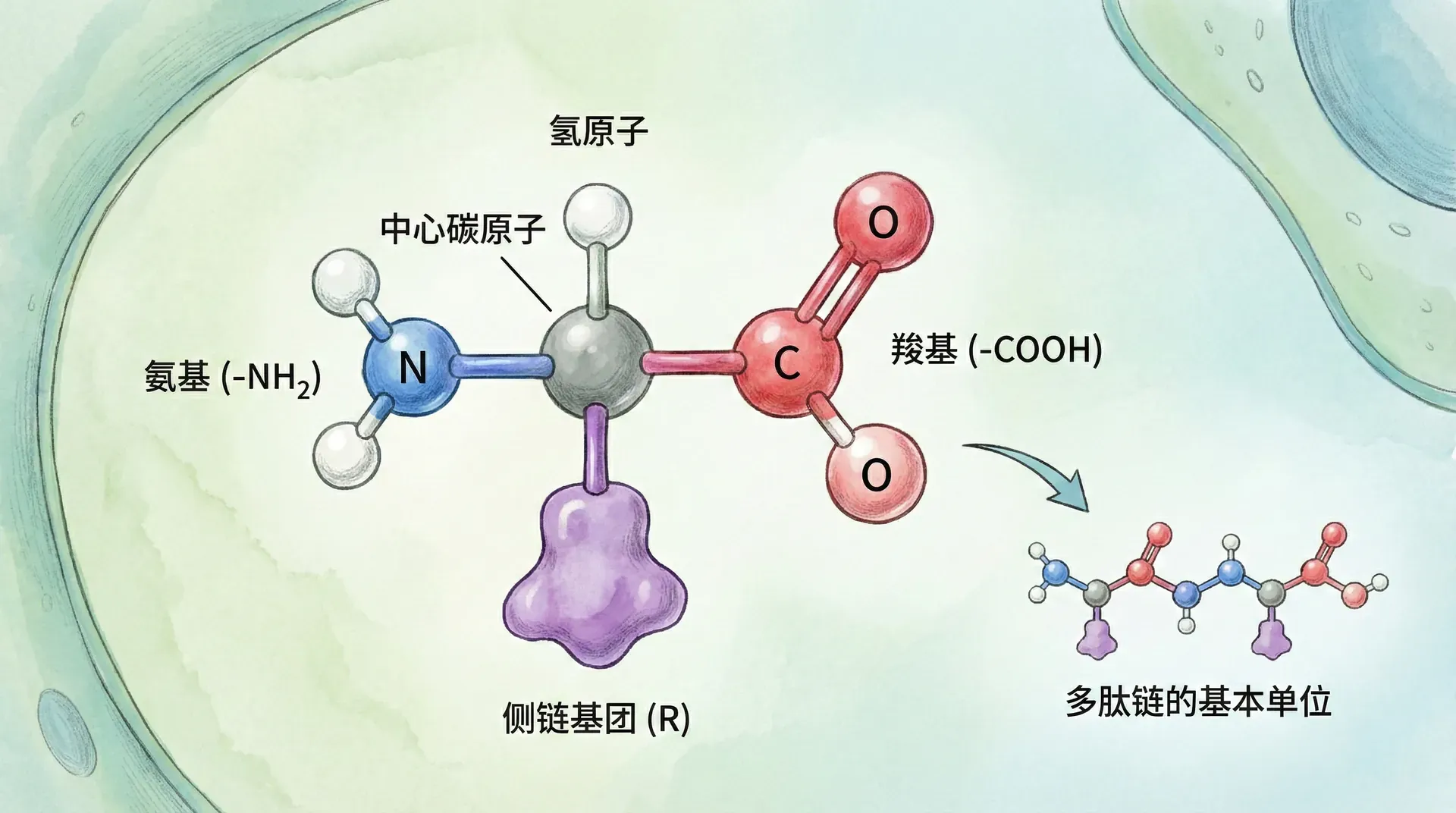

科学家们发现,所有的蛋白质都是由一种叫做"氨基酸"的小分子搭建而成的。最简单的氨基酸叫做甘氨酸,它的结构式可以写作:

这个分子的左边是“氨基”(),因为结构类似于氨气分子;右边是“羧基”(),通常会让化合物显示出酸性。中间连接着一个碳原子,这个碳原子既不属于氨基,也不属于羧基。这种结构被称为“α-氨基酸”,希腊字母α表示“第一个”的意思。

有意思的是,构成蛋白质的所有氨基酸虽然性质各不相同,但结构上都遵循同一个模式:都是α-氨基酸。它们的区别仅仅在于中间那个碳原子上连接的“侧链”不同。就像所有的自行车都有车架、车轮、车把,但可以装上不同的车筐、车铃、坐垫一样,不同的侧链赋予了不同氨基酸独特的性质。

上述表格中展示了三种常见食物中必需氨基酸的含量。豆腐虽然是植物蛋白,但氨基酸含量相当丰富,这也是为什么中国人几千年来一直把豆制品作为重要的蛋白质来源。鸡蛋的氨基酸组成最为均衡,被认为是蛋白质质量的“黄金标准”。

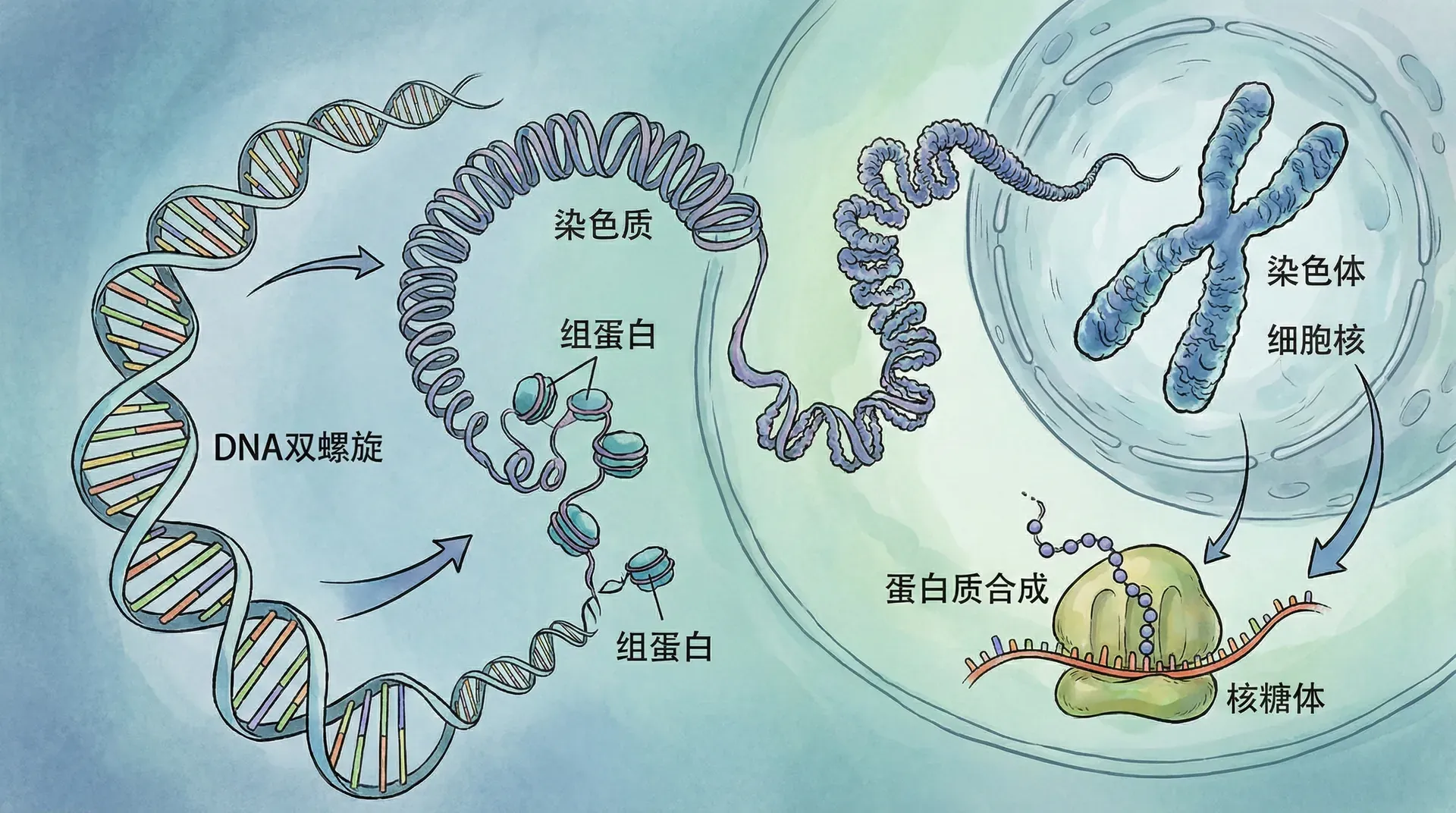

埃米尔·费歇尔不仅研究糖类,也研究氨基酸。到1918年,他明确证明了氨基酸是如何连接成蛋白质的:一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸的氨基相连,形成“肽键”;第二个氨基酸的羧基再与第三个氨基酸的氨基相连,就这样一个接一个,像串珠子一样串成长链,形成蛋白质分子。这个连接方式在所有物种的蛋白质中都是一样的。

氨基酸还有一个非常有趣的特点。除了最简单的甘氨酸,其他氨基酸的原子都可以用两种不同但对称的方式排列,就像一个人的左手和右手,互为镜像。科学家把这两种形式分别称为“L型”和“D型”。

当化学家在实验室里合成氨基酸时,总是会得到L型和D型各占一半的混合物。但在生命体内,情况完全不同。德国化学家弗罗伊登贝格在1924年发现,生物体只合成和使用一种形式。

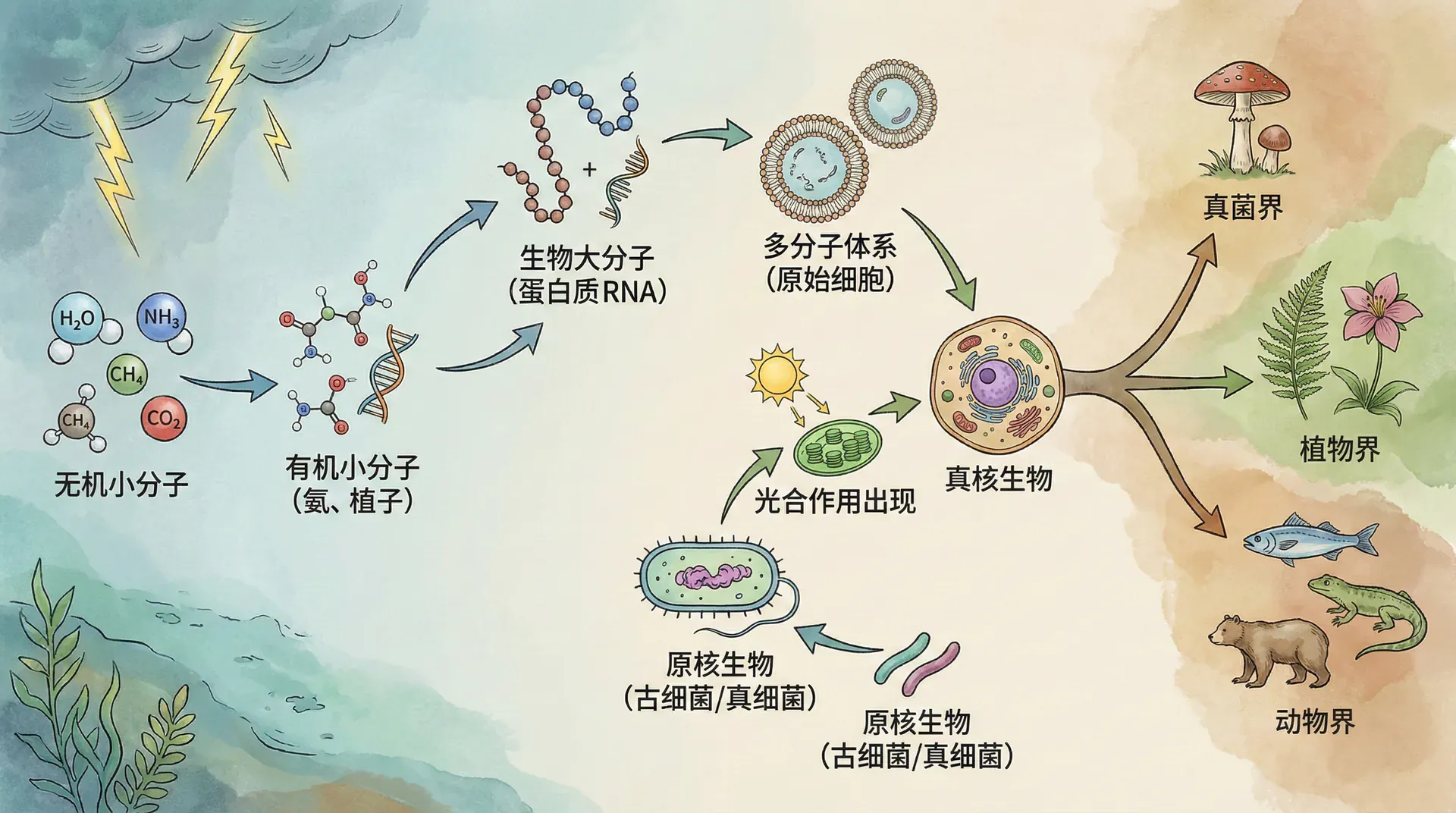

生命选择了L型氨基酸作为蛋白质的构建材料。从人类到细菌,从动物到植物,从多细胞生物到单细胞生物,所有的生命都使用L型氨基酸。这种惊人的统一性让我们不禁想到,也许地球上所有的生命都源自同一个祖先细胞,而那个祖先恰好选择了L型氨基酸,从此所有的后代都继承了这个选择。

其实,从化学的角度看,生命完全可以使用D型氨基酸来构建蛋白质,D型和L型在稳定性和化学性质上并没有本质区别。生命选择L型,很可能只是一个偶然的决定,但一旦选定,就再也无法改变了。D型氨基酸虽然在自然界中很少见,但在某些细菌和真菌中还是能找到少量存在。

生命的化学统一性

到1911年,科学家们逐渐认识到,生物体需要一些特殊的微量物质才能正常运转。波兰裔美国生理学家卡西米尔·冯克在研究糙米预防脚气病的实验中,首次提议将这些神秘的营养物质称为“维他命”(Vitamin),意为“生命必需的胺类物质”。不过,随着研究深入,人们发现并非所有此类物质都包含氮原子或胺基,于是中文便把它们统称为“维生素”。

自1911年冯克提出维生素的概念后,科学家们在短短几十年内发现并确定了十几种不同的维生素。不同的维生素在人体内各有其独特且不可替代的作用。下面总结了几种主要维生素及其对人类健康的帮助:

现代生物化学发现,虽然这些维生素结构各异、功能不同,但它们都对人体的健康至关重要。许多维生素还存在于各种动物、植物,甚至微生物中,体现了生命在分子机制上的统一性和必要性。

然而,正如生物演化并非单调一致一样,生命的化学统一性之下,也蕴含着物种之间丰富的分化和创新。生命的大多数基本分子虽然高度相似,但在特定结构和功能上又优化出了无数差异,这些差异共同勾勒出“生化进化”的广阔画卷。

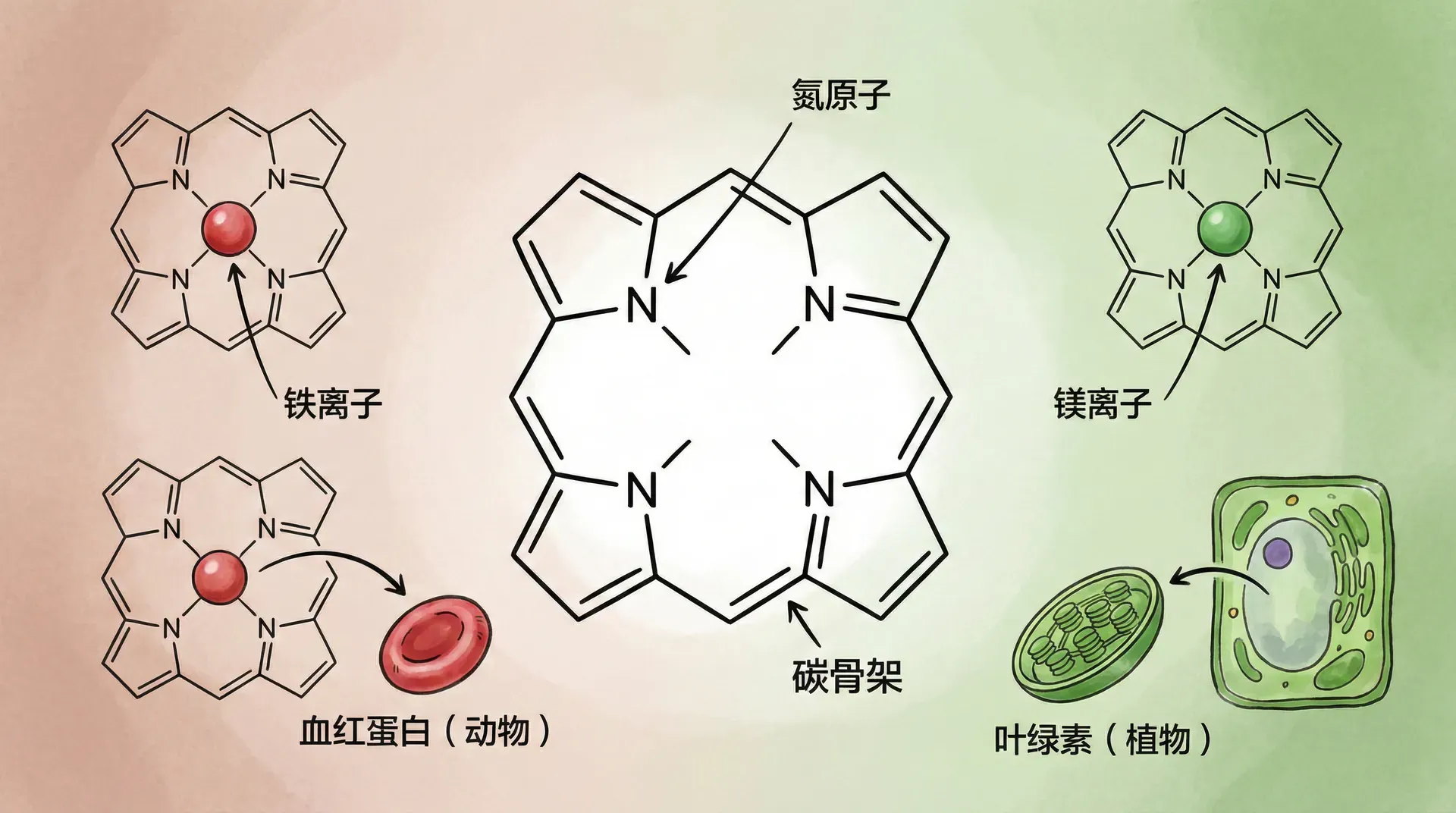

例如,几乎所有有氧生命(除了极少数厌氧细菌)都拥有这类蛋白质。它们之所以被称作爱“细胞的颜色”,是因为其分子能够呈现出丰富的色彩,如红棕色、褐色等。细胞色素是呼吸链、光合作用等代谢通道的核心部件。它们不仅仅由氨基酸构成,还包含一个非常特殊的结构——“卟啉核”。“卟啉”一词源于希腊语,意为“紫色”,因为早期科学家们首先在紫色物质中发现了这种结构。

卟啉核分子,是一种平面环状结构,并且分子的正中央会嵌入一个金属原子。最经典的例子当属血红素:其核心是一个铁原子,外围则由碳、氢、氮、氧等原子构成的基团环抱,整体结构紧密精巧。血红素不仅是血红蛋白的主角,也同样是细胞呼吸色素(细胞色素)的内核——它们作为电子的搬运工,把能量高效传递到细胞的各个角落。正是借助血红素和细胞色素织成的分子网络,需氧细胞才得以实现高效能量供应。

在绿色植物细胞中,人类又发现了另一种尤其神奇的分子:叶绿素。它能将太阳光能转化为化学能,让植物用二氧化碳和水合成高能碳水化合物与脂类。这一过程,是地球上绝大多数生命的终极能量来源。叶绿素不但赋予植物翠绿,还支撑着全球的碳循环体系。

血红素和叶绿素有何关系?其实它们的“骨架”极为相似——同为卟啉环,区别主要在于中心金属:血红素为铁(Fe),叶绿素则为镁(Mg),且部分取代基略有不同。虽然作用大相径庭——前者负责吸收和运输氧气,后者擅长捕捉阳光——但结构“小差异”背后,是生命演化截然不同的命运。可以想象,血红素和叶绿素就是同一“分子祖先”在分子进化树上的不同分支,分别适应了动物和植物两大阵营。

代表性的卟啉类分子及其性质:

在演化史中,科学家推测,最初的卟啉环结构出现在早期单细胞生物。一次偶然的分子“失误”——中心铁被镁替换,造就了叶绿素,使细胞学会了使用太阳能。这一突破让具备光合作用的细胞迅速繁衍,占据地球广阔生态位,最终形成植物与藻类的繁盛。而动物祖先则“继承”了原始血红素,发展出复杂的呼吸系统。直至今日,不论是人类血红蛋白还是竹叶中的叶绿素,其分子轮廓依然惊人相似——这正是自然选择与分子创新交织的奇妙结果。

值得一提的是,卟啉核家族并不局限于植物或动物。现代研究已发现,许多细菌也有类似卟啉化合物,例如细菌分泌的多种色素,能参与光合作用、能量转化、解毒等生命活动。在极端环境(如热泉、盐湖、火山口)中,这些特殊的卟啉分子帮助微生物完成各式生化功能,展现出生命化学多样性的巨大潜能。

这种分子上的“旧素材新包装”策略,在动物进化中屡见不鲜。随着复杂多细胞动物的出现,氧气运输需求剧增,动物祖先便将“老朋友”卟啉核装进血红蛋白分子中,让其成为最强氧气载体。这种基于“模块重组”形成新功能的现象,在生物化学演化史上屡试不爽。

卟啉家族分子的演化对我们的日常生活也产生深远影响。例如:

- 菠菜等绿叶蔬菜含有丰富的叶绿素和血红素型铁,因此民间常用菠菜汤来补充铁元素;

- 海藻富含叶绿素和少量特殊卟啉,被养殖及作为保健食品;

- 含有丰富维生素B12(带钴卟啉结构)的动物内脏,常被推荐作为提高造血功能的食物来源。

这些饮食传统,其实正是人类与这些分子的“化学渊源”在现代生活中的自然延续。

因此,不论是血液的红色还是叶片的绿色,本质上都承载着同一祖先生化分子的遗产。正如狮子与老虎同宗,血红素与叶绿素也极可能源自远古地球的“超级分子家族”。卟啉核,这张“分子指纹”,见证了植物、动物、微生物以及一切地球生命的长久演化,并将在生命的未来继续谱写新的可能性。

生化进化的轨迹

脊椎动物的氮代谢废物排泄方式,是生命适应不同环境过程中的一个典型案例。随着生态环境从水域到陆地的转变,体内蛋白质分解产生的氮如何安全、高效排出,决定了生物是否能拓展新生态位。

最原始也是最简单的方式,就是把游离氮以氨()的形式直接释放出去。氨小分子极易通过细胞膜,直接排入外部水体,例如鱼通过鳃或两栖动物幼体直接通过皮肤排出。

氨方式适合海洋或淡水生物,是因为:

- 氨极毒,哪怕浓度达到百万分之一就足以致命。

- 需要大量水体迅速稀释,才能避免自身中毒。

- 水体中的微生物还能将氨转化为蛋白质,参与氮循环。

例如中国的草鱼、中华鲟、青鳉等都以氨作主要氮废物。蝌蚪等两栖类幼体则在水体中以同样方式排泄。下表罗列了主要脊椎动物类群的氮废物排泄方式,以及常见中国代表物种:

在陆地环境下,氨的毒性和高水需求很快变成了负担。陆生脊椎动物演化出“尿素”方案——把氨片段和二氧化碳合成为毒性小得多的尿素。举例来说,娃娃鱼(大鲵)蝌蚪生活在水中,以氨为主;而变态发育为成体以后,即使多在浅水溪流活动,已主要排出尿素。这个转变类似外形由鳃向肺的变化,属于不可见但极关键的“化学演化”。青蛙、蟾蜍皆是如此。

尿素最大的好处是:可以在血液浓度升高一千倍都无害,因此显著节省排出每克氮所需的水量。正因如此,陆生两栖类和所有哺乳动物都以尿素为主。

但还有比尿素更适合极度缺水环境的解决方案——尿酸。尿酸基本不溶于水,可直接以固体晶体形式沉积。爬行动物和鸟类产卵于陆地和树上,胚胎发育期间需极度节水,因此采用尿酸机制。如此一来,即使整个受精卵只有微量水分,胚胎排出的含氮废物也能“固化”在壳内,被隔离于胚胎外。

对比三种主要氮废物的性质如下:

下面添加一则实际案例:丹顶鹤等鸟类没有液态尿,其排泄物为半固体白膏,就是富含尿酸的结晶。扬子鳄则在沙滩上产卵,其后代能用最节约的水分带走发育过程中的废物。同样,爬行动物、鸟类的泄殖腔(cloaca)成为排泄固、液废物与生殖共同出口,兼顾节水与生殖。

以下梳理氮废物代谢的进化路线。不同类群的毒性与需水量演化趋势如下:

从上图可见,生化进化从“高毒&高耗水”到“低毒&极节水”再到“精细调控”逐步演变。哺乳动物虽然回归尿素机制,但搭配高度发达的肾脏调节系统,可以更加有效地浓缩尿液,节省水分。例如大熊猫每天摄入大量竹叶,其肾脏帮助过滤并重新吸收大部分水分,只保留必须排出的尿素随尿液排出。

对于卵生与胎生的分野,还体现在排泄与生殖结构的演变。鸟类和爬行类排废与产卵共用泄殖腔,适应极端陆地环境。胎生哺乳动物(如人或大熊猫)胚胎直接利用母体肾脏,无需如爬行类那样沉积尿酸于卵壳,也因此演化出了专门的尿道与肛门,分工明确。

- 鸟类/爬行类:排泄物为固态尿酸结晶,无液态尿。排泄和生殖共用泄殖腔。

- 哺乳类:无泄殖腔,固体废物通过肛门,液体尿液通过尿道分开排出。母体能动态调节胚胎代谢废物。

无脊椎动物同样有各自的变通:水生如河蚌、鲎以氨为废物,而陆生昆虫如蚂蚁、蝗虫,通过“马氏管”排出尿酸微粒,以极低水分完成代谢。

总结

与解剖学和生理学的进化研究不同,由于分子层面的信息难以保存在化石中,生化进化的证据往往难觅踪迹。我们无法通过古老化石直接得知恐龙等远古生物的分子特征,也无从判断其体内主要排泄的是氨、尿素还是尿酸。然而,现代生物的生化特征与化石中的结构演变恰好相互印证:鱼类排氨,两栖类排尿素,爬行类和鸟类排尿酸,哺乳类回归尿素,这些代谢废物的转变顺序正与鳍变成足、鳃变成肺等演化脉络一致,每一次形态革新背后都有隐匿的分子机制在变迁。

此外,随着科学的发展,人类通过实验实现了对生命化学本质的解码。1965年,中国科学家首次人工合成了具有生物活性的结晶牛胰岛素,这一壮举不仅彰显了生物化学前沿成就,更证明了蛋白质等“生命分子”完全遵循清晰的化学法则,而非不可捉摸的神秘物质。自道尔顿提出原子论以来,从化学符号体系,到蛋白质结构的揭示,从维生素的发现到进化中关键分子的追踪,科学家逐步用化学语言还原生命的微观图景,让过去无法“看见”的世界,得以为人所知。

生命的多样性与统一性在分子层面交相辉映:所有生命都使用L型氨基酸、相同的遗传密码和代谢途径,但统一的框架下又孕育了氮代谢(氨→尿素→尿酸)、光合机制(血红素→叶绿素)等无数巧妙变异。生化与化石这两类证据彼此印证,共同支持进化论,让科学以多种路径奔向同一真理——这正是科学本身最大的魅力。

我们或许看不到分子变化的历史碎片,但从分子的演变到解剖的变革,每一个化学键的重排、每一组原子的组合,都默默记录着生命从海洋到陆地、从简单到复杂的壮阔历程。