近代生物学的探索之路

十七世纪到十八世纪,是生物学从传统博物学向现代科学转变的关键时期。这一阶段被认为是生命科学历史上的“突破时代”,不仅因为众多具有远见卓识的学者在理论与实践上取得了重大成就,更由于科学方法论本身实现了质的飞跃。在这个时期,无论是在东方还是西方,生物学家们都不断尝试摆脱传统权威和经验主义的束缚,强调实证观察、实验和系统归纳,用更加严格和系统的方式研究生命现象。

正是在这一过程中,人类开始真正揭示细胞、昆虫、植物乃至人体复杂结构的奥秘。这些探索虽然历经波折与困苦,有时甚至遭到嘲讽和质疑,但最终为后代生物学研究提供了坚实的理论基础和宝贵的科学遗产,推动了现代生命科学的诞生。

细胞世界的初识

显微观察的突破

在十七世纪中叶,显微镜技术的飞跃式发展,使人类得以首次窥见微观世界的神秘面纱。新发明的光学仪器极大扩展了人的感官能力,让科学家们可以直接观察到肉眼无法察觉的微观结构。1658年,荷兰学者扬·斯瓦默丹通过自制显微镜对血液进行了细致观察,并提出了一个在当时看来极为大胆的设想:血液并非过去认为的均匀液体,而是由无数微小的细胞——我们今天称为红细胞——所组成。当斯瓦默丹将血液滴于显微镜载玻片上时,他惊讶地发现视野中布满了一个个小圆盘状颗粒。这一发现极大震撼了当时的学术界,因为它颠覆了关于“生命流体”成分的传统观念。人们习惯用想象和比喻描述生命的流动,但却很少有人真正进入分子和细胞的层面去理解生命本质。

斯瓦默丹出生于阿姆斯特丹的一个药剂师家庭。受父亲的影响,他从小接触到大量的药材、器皿、以及家中收藏的动物标本。父亲不仅是药剂师,更热衷于采集和研究自然界的小动物,他们常常一起观察昆虫、鱼类和植物。这种科学氛围,极大激发了斯瓦默丹对自然和生命的兴趣。尽管成年后他顺利进入大学学习医学,并最终在巴黎大学获得了医学博士学位,但他始终钟情于生物学的世界,甘愿放弃医生体面的职业生涯,将自己全部的精力和热情献给对生命微观奥秘的探究。

红细胞的发现标志着人类对生命本质理解的一次伟大飞跃。这一发现不仅让人们首次认识到生命体并非一团整体的“精气”或“体液”,而是由数量庞大的微小单位——细胞——组成的系统;更为后来细胞学、微生物学和现代医学奠定了基础,推动了细胞理论的形成。

斯瓦默丹的研究事业得以顺利推进,很大程度上要感谢法国科学院创始人之一、国王图书管理员泰弗诺的支持。泰弗诺不仅为斯瓦默丹提供了所需实验仪器,还将他介绍给科学院的重要成员,并在经济上施以援手。正是有了这些宝贵的学术和资金资源,斯瓦默丹才能全身心投入到微观世界的持续探索之中。他的实验对象不仅包括血液,还囊括了蚊子的口器、苍蝇的复眼、青蛙的精子、鱼的鳃片等各种动物和器官的微小结构。

然而,这位科学先驱身上也有复杂的人格特质。以当时同辈们的口吻来说,斯瓦默丹是“极端敏感且充满矛盾的人”,他容易激动、情感丰富却又时常陷入自我怀疑。因此,尽管学识卓越,他与同事和资助者的关系时常紧张,难以获得稳定的职位。在经济上,斯瓦默丹长期依赖父亲的支持。然而当他坚持不从医,而醉心于生物实验时,父亲对此深感不满,甚至中断了对他的经济资助。这使斯瓦默丹一度陷入生活困境,被迫变卖收藏来维持实验。后来,父亲去世后留给他一笔遗产,使他得以重启学术事业。

除了科学之外,在人生晚期,斯瓦默丹受宗教神秘主义思想影响,逐渐远离科学研究,转而追求精神上的探索。他抛弃了显微镜和实验器具,沉浸于冥想和宗教哲学之中。43岁时英年早逝,留下大量未整理的手稿和笔记。尽管他的生命短暂甚至带有些许悲剧色彩,但他用放大镜和显微镜打开了“细胞世界”的大门,把生命科学从宏观的解剖学和形态学,推进到更为深邃的微观层面。他的名字随“细胞”这一科学概念,一同被永远铭刻在生物学的发展史册之中。

昆虫学的系统研究

变态现象的揭示

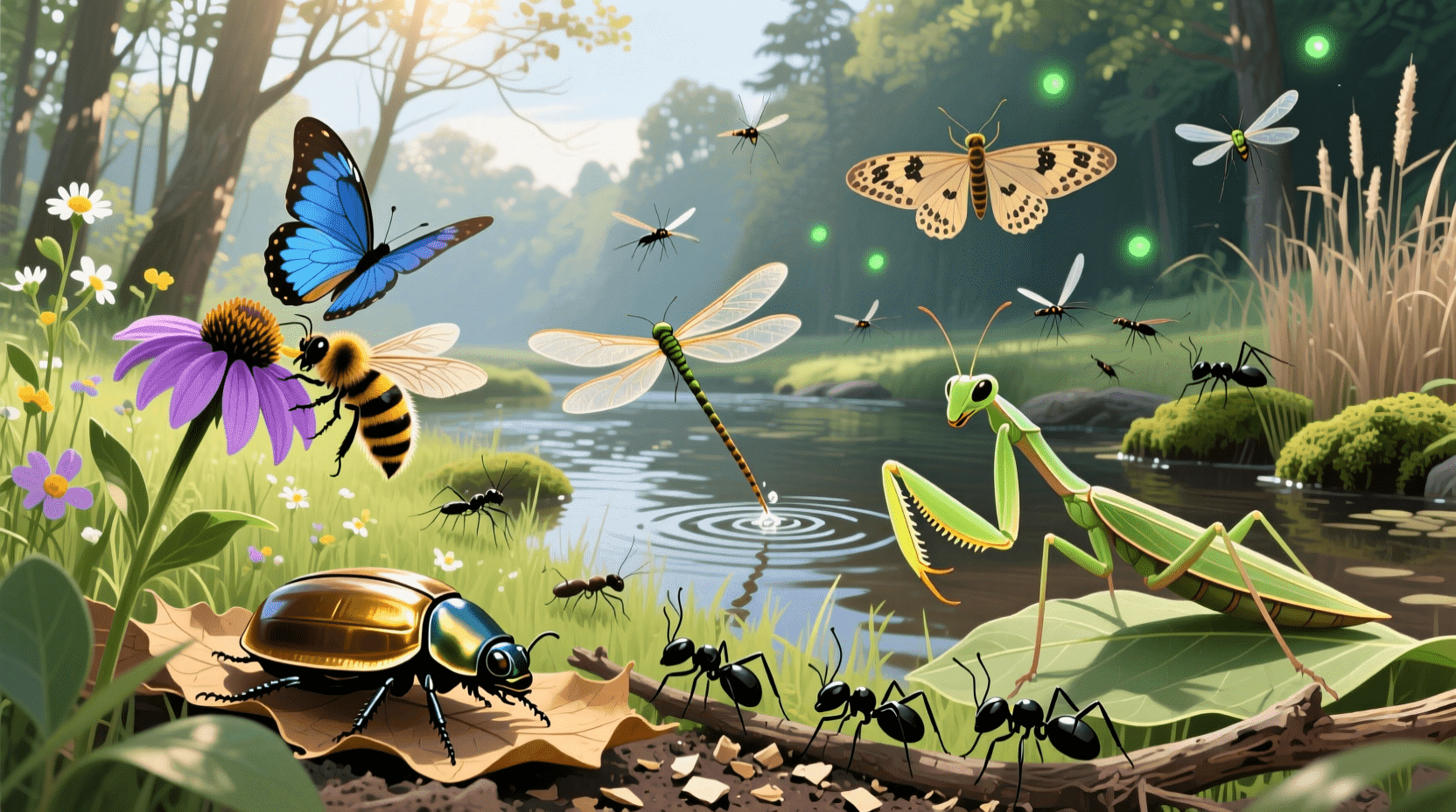

在中国,人们对昆虫的观察有着悠久的历史。从商周时期开始,养蚕技术就已经相当成熟。人们很早就注意到,蚕从卵孵化成幼虫,再结茧化蛹,最后羽化成蛾,经历了几个截然不同的形态阶段。这种奇妙的变化过程,古人称之为"化生"。

到了明清时期,随着中西方科学交流的增加,中国学者开始用更加系统的方法研究昆虫。他们发现,并非所有昆虫都经历相同的变化过程。有些昆虫如衣鱼,从孵化到成年几乎没有形态变化;有些昆虫如蝗虫,幼虫和成虫形态相似,只是逐渐长出翅膀;而像蝴蝶、蜜蜂这样的昆虫,则经历了完全的形态重塑。

在欧洲,斯瓦默丹在1669年完成了对昆虫变态现象的系统研究。他将昆虫分为三种类型:第一类是不经历变态的昆虫,如衣鱼;第二类是经历不完全变态的昆虫,如蝗虫,它们在幼年时没有翅膀,成年后才发育出来;第三类是经历完全变态的昆虫,如蝴蝶、蜜蜂和苍蝇,它们要经历幼虫期、蛹期和成虫期三个明显不同的阶段。

昆虫的变态现象是自然界最神奇的生命过程之一。一只毛毛虫如何变成美丽的蝴蝶?在蛹的外壳下,幼虫的身体几乎完全分解,然后重新组织成全新的结构。这个过程展示了生命惊人的可塑性和适应能力。

让我们以中国常见的蚕为例,来看看完全变态的过程。蚕蛾产下的卵在适宜的温度下孵化,钻出一条小小的幼虫。这条幼虫会不停地吃桑叶,经历四次蜕皮,体型增长数十倍。当它积累了足够的营养后,就会开始吐丝结茧,将自己包裹在厚厚的茧中。在茧内,幼虫的身体发生剧烈的重组,最终羽化成有翅膀的蚕蛾。

这个图表展示了蚕在不同发育阶段所需的时间。可以看到,幼虫期是最长的阶段,这是因为幼虫需要积累大量营养为变态做准备。蛹期虽然外表静止,但内部正在进行复杂的重组。成虫期相对较短,因为蚕蛾的主要任务就是交配和产卵。

斯瓦默丹还绘制了青蛙发育的详细图谱。他观察到青蛙从蝌蚪变成成蛙的过程,也经历了显著的形态变化。基于这些观察,他提出了“预成论”的观点,认为所有生物在诞生时就已经具备了完整的结构,发育只是这些结构的展开和长大。他甚至推测,整个人类都预先存在于亚当和夏娃体内,当这些预成的个体用尽时,人类就会灭绝。

当然,我们今天知道预成论是错误的。生物的发育是一个真正创造新结构的过程,而不仅仅是已有结构的放大。但在当时的认识水平下,预成论确实为理解发育现象提供了一种思路。

昆虫类群的多样性

斯瓦默丹随后编写了一本关于昆虫的综合著作。虽然现代生物学家不认为这是他最重要的贡献,但这本书详细描述了许多昆虫类群的生殖系统,并深入讨论了昆虫的变态过程。不过,他始终没能提出一个理论来解释为什么昆虫会发生变态。

下面的表格总结了常见昆虫的变态类型及其在中国的代表种类:

完全变态是一种非常成功的生存策略。通过让幼虫和成虫占据不同的生态位,昆虫避免了不同发育阶段之间的竞争。例如,蝴蝶的幼虫专心吃叶子积累营养,而成虫则专注于飞行、交配和寻找产卵地点,两者互不干扰。

后续的研究进展

十八世纪,昆虫学研究继续向前推进。1734年,法国学者列奥米尔继续深入研究昆虫,而在西印度群岛,军医兼生物学家汤普森则研究了螃蟹等海洋动物的变态过程。汤普森是第一个认识到甲壳类动物也会经历完全变态的科学家。后来,达尔文本人还专门撰写了一本小册子,详细描述了藤壶的奇特变态过程。

汤普森在寄生现象研究方面也有开创性贡献。他发现某些海滨螃蟹的腹部偶尔会挂着一个看似囊状的东西。经过仔细研究,他发现这些"囊"其实是退化的寄生生物。这些寄生虫除了嘴部和生殖器官外,几乎失去了所有其他器官,完全依赖宿主生存。

列奥米尔的研究成果集中体现在他的六卷本巨著《昆虫史研究》中。这部作品汇集了当时关于昆虫解剖学的最丰富资料,直到今天仍然被昆虫学家视为经典文献。列奥米尔详细观察了蜜蜂的社会性行为,以及膜翅目昆虫(包括蜜蜂和黄蜂)的生活习性。这些昆虫具有两对膜状翅膀,并且经历完全变态。列奥米尔的著作详细讨论了昆虫发育的各个阶段。

虽然列奥米尔没能提出完整的理论来解释昆虫变态的原因,但他至少迈出了重要的一步:他观察到温度能够加速变态过程。这个发现为后人理解发育的环境调控机制打开了一扇窗。

列奥米尔出生于1683年,来自一个富裕的贵族家庭。他最初在耶稣会学校接受教育,后来在巴黎大学学习法律。然而,自然科学很快吸引了他,使他放弃了法律职业。与林奈类似,列奥米尔主要在私人环境中进行研究,唯一加入的学术组织是法国科学院。他于1757年去世。

列奥米尔的兴趣极为广泛,堪称同时代学者中涉猎最广的一位。除了昆虫研究,他还深入探讨了冶金学、熔炼技术、气体的性质和成分,以及热的特性。这种跨学科的研究视野,在当时是相当罕见的。

植物分类学的建立

早期的分类尝试

在列奥米尔的时代之前,科学家们还没有为植物和动物建立起坚实的分类系统。当时使用的分类方案基本上还是亚里士多德时代留下的粗糙框架。人们不仅对应该用哪些特征来分类生物感到困惑,甚至连某些生物究竟是植物还是动物都无法确定。直到十八世纪初,意大利生物学家马尔西利才证明珊瑚其实是动物而非植物,颠覆了人们长期以来的认识。不过马尔西利的影响力相当有限,这可能是因为他性格内向,不善于推广自己的发现。

1580年前后,卡斯帕·鲍欣开始为植物分类做出贡献。他最初在意大利帕多瓦大学研究当地的植物,回到巴塞尔家乡后继续分类工作。到1623年,他完成了《植物志要览》,这部著作总结了当时已知的所有植物物种。他还是最早将植物制成干燥标本保存在植物标本馆中的先驱之一。随着研究的植物种类不断增加,鲍欣意识到需要更加系统的分类方法。

鲍欣开始采用“双名法”,用一个名称表示属,另一个名称表示种。他主要根据植物的外部形态进行分类,将外观相似的植物归为一类。他的论述方式是先讨论他认为最原始的植物,再讨论更高等的植物,因为他相信只有先理解简单的生物,才能真正理解复杂的生物。因此他从禾本科和百合科等他认为简单的植物开始,然后讨论他认为更高等的植物,如树木。当然,他的观点存在许多错误,比如禾本科和百合科实际上是相当高等的植物。

英国贵族弗朗西斯·威卢比也撰写了一部关于分类学的著作。虽然这部作品还比较粗糙,但它为后来著名的卡尔·冯·林奈(通常称为林奈)构建分类系统奠定了又一块基石。林奈建立的分类系统经过一些修改后,至今仍在使用。

中国植物学的贡献

在中国,植物学的发展有着独特的轨迹。中国古代医学和农学著作中记载了大量植物信息,如《神农本草经》《齐民要术》等。这些著作虽然主要关注植物的实用价值,但也积累了丰富的观察记录。

到了二十世纪,中国植物学进入了现代科学阶段。胡先骕是中国现代植物学的奠基人之一。他在1925年创办了静生生物调查所,开始系统调查中国植物资源。胡先骕不仅发现和命名了许多新物种,还在1934年发现了被称为“活化石”的水杉,这一发现震惊了世界植物学界。

另一位杰出的中国植物学家是吴征镒。他毕生致力于中国植物区系的研究,主持编撰了《中国植物志》这部80卷的巨著,记载了中国三万多种植物。吴征镒提出的“东亚植物区系”理论,阐明了中国植物的起源、演化和分布规律,对世界植物地理学做出了重要贡献。

中国是世界上植物多样性最丰富的国家之一,拥有超过三万种高等植物。从青藏高原的雪莲到热带雨林的龙脑香,从温带的银杏到亚热带的茶树,这片土地孕育了极其丰富的植物种类。

让我们看看几种具有代表性的中国植物及其分类地位:

植物生理学的探索

意大利植物学家切萨尔皮诺改进了鲍欣的分类系统。他既是植物学家又是医生,1519年出生于托斯卡纳,在比萨大学学习医学,1549年获得医学学位后不久就加入了比萨大学,担任药理学教授。在比萨任职期间,他开展了最深入的植物学研究。后来他成为梵蒂冈的首席医生,一直工作到去世。他对植物学的主要贡献体现在1585年出版的《论植物》一书中,该书采用花和果实的特征作为分类依据。

这位敏锐的意大利生物学家还试图找到植物和动物生理活动的共同基础。也就是说,他试图构想植物的"循环"系统,包括心脏、血管等常见元素。他很快得出结论,植物的“心脏”位于根颈,即根系与茎连接的地方。他还认为动物的血管起源于心脏而非像盖伦等人假设的那样起源于肝脏,并提出神经也有完全相同的起点。他敢于打破亚里士多德的观点,反驳了这位希腊哲学家关于食物预先存在于土壤中的想法。他更接近真相,认为土壤中存在的只是植物可以用来制造食物的基本成分。他还试图用物理定律解释水如何进入植物体内,认为植物体内有一个类似海绵的器官来吸收水分。

切萨尔皮诺的兴趣极为广泛,他还研究冶金学、解剖学,甚至化学,但他最杰出的成就在植物学领域。像那个时代的许多自然学家一样,他有自己的哲学视野,对哲学的兴趣不亚于对植物学的兴趣。虽然他没有为哲学增添新的内容,但他的世界观仍然很有趣。他的观点基本遵循亚里士多德的思路。因此,切萨尔皮诺相信"第一推动者"是宇宙的超验设计者和第一因。他也接受亚里士多德对抗柏拉图的主张,强调经验方法和变化的重要性。同样,他相信心脏是身体中第一个开始生命、最后停止的部分。他的论据之一是人们首先在心脏感受到情感。二十世纪哲学家维特根斯坦反复提醒人们不要过分沉迷于比喻和隐喻,切萨尔皮诺显然做得过头了。尽管同时代人持相反观点,他仍继续接受亚里士多德的信念,认为心脏壁上有"孔洞"。他也拒绝接受静脉的功能是将血液带离而非输送到心脏这一正确观念。即便如此,他也有一些正确的认识,比如指出心脏是血液循环的中心。

后来,其他学者更深入地探讨了这些关于循环机制的想法。例如,1676年,十七世纪的法国物理学家转行植物学家的埃德姆·马里奥特向法国科学院宣读了一篇关于植物的论文。在这篇题为《论植物的生长》的文章中,他论证说,既然树木中的汁液在相当大的压力下向上流动,那么必定存在某种机制让液体进入植物但不让它逃逸。他的观点非常前沿,认为化学反应解释了植物能够吸收水等基本物质并用它制造食物的事实。在他所有的工作中,他几乎完全抛弃了亚里士多德的观点。

淋巴系统的认识

淋巴循环的发现

在十七世纪之前,虽然解剖学日渐发展,但对人体内部的液体流动系统,人们的认识依然相当有限。除了心血管系统和部分消化系统外,诸如淋巴系统这样的隐秘体系几乎无人知晓。彼时,虽然少数思想家已经在胚胎学、流行病学(即疾病传播学)、生殖机理等领域作出尝试突破,但对人体诸多细分系统的解剖和功能兴趣并未普及。直到1652年,丹麦医学家托马斯·巴托林(Thomas Bartholin)发表了开创性的著作《论胸导管》,淋巴系统的神秘面纱才被初步揭开,开启了人类对“第三循环系统”的科学探索。

托马斯·巴托林1616年生于哥本哈根,出身于医学世家——父亲为著名解剖学家。巴托林自幼受到浓厚学术氛围熏陶。年轻时,他在丹麦国内学习并迅速掌握了当地已有的医学知识。为追逐更前沿的科学理念,他决定游学欧洲,先后在荷兰莱顿大学深造三年,重点研究了哈维的血液循环发现。随后,他又前往意大利帕多瓦大学学习解剖学两年,这所大学正是威赛里等解剖先驱的根据地。之后他还造访那不勒斯医学界,结识各路名师。历经九年游历,他不仅积累了丰富的人脉和经验,还在科学交流与临床实验之间建立了坚实的桥梁。归国后,他受聘为哥本哈根大学解剖学教授,凭借良好的实验能力和教学热情,使这所大学跻身当时欧洲医学重镇,并培养大量后继人才。

巴托林在淋巴系统方面的探索具有里程碑意义。在他之前,医学界对于乳糜管已有模糊认识,但对其来源、流向和生理作用存有诸多误解。起初,巴托林延续前人的观点,认为乳糜管与肝脏相关,内含的“乳糜”即乳白色、富含脂肪的小分子,与消化吸收有关。然而通过反复实验和尸体解剖,巴托林逐渐意识到,这些血管的分布并不局限于消化系统,而是构成了遍布全身的特殊网络,且管内流动的不再是乳糜,而是一种无色透明、略似水状的液体。他最终推翻了乳糜管直通肝脏的旧说,提出乳糜管与更广泛的淋巴管网相连,这一管道系统广泛分布在机体各组织之间,最后通过胸导管汇入静脉血循环。

巴托林的《论胸导管》虽包含部分因限于时代而产生的误解或错误,但首次较为系统地揭示了淋巴系统的广泛性,并为后人整理全身淋巴的结构、分布与功能打下基础。在书中,他不仅阐述了乳糜管与淋巴管的区别,还对淋巴循环的解剖路径进行了详细描绘。所以,这部著作不仅开创了淋巴学研究的新纪元,更促进了后续免疫、生理学等多项领域的发展。与此同时,法国医生让·佩奇(Jean Pecquet)等也进行了相关系统研究,使对淋巴系统的认知逐渐完善。

淋巴系统是人体不可或缺但却极易被忽视的循环网络。它负责在组织与血液之间交换和运输液体,具有吸收脂肪、参与免疫防御和清除代谢废物等多重生命支持功能。对淋巴系统的理解,直接影响我们对人体健康和病理机制的认识。

淋巴系统的结构与功能

淋巴系统是人体继心血管系统之后的第二大循环系统,被誉为“体内清道夫”和“免疫卫士”。它由淋巴管、淋巴结、淋巴组织(包括脾脏、扁桃体、胸腺等)以及淋巴液共同组成。其结构庞大而精妙,遍布全身每个角落,与静脉和动脉系统相互交织,构成流畅有序的液体运输网络。

淋巴系统的核心功能包括:

- 维持体液稳态:通过回收组织间液,预防局部水肿。

- 脂肪吸收:将小肠吸收的脂肪经乳糜管转运至血液循环。

- 免疫防御:高效识别并“过滤”外来微生物及异常细胞,是人体的“防火墙”之一。

淋巴液的循环

淋巴液的产生始于组织间隙渗出的多余组织液,这些液体首先进入分布于各组织的微小淋巴管(初级毛细淋巴管)。随后淋巴液顺着越来越粗大的淋巴管网流动,沿途通过多个淋巴结——这些淋巴结起着“检查站”和“过滤器”的作用,可拦截病原体和异常细胞。最终,淋巴液汇集至主要的淋巴干(如胸导管和右淋巴导管),并汇入左右锁骨下静脉,回归血液循环,实现“闭环”运作。每24小时大约有2~4升体液经由淋巴途径回流,若此环节障碍便会出现水肿等病理现象。

免疫防御的作用

淋巴结在淋巴系统内分布极广,是免疫功能的中枢节点。它们内部富含多种免疫细胞(如巨噬细胞、B/T淋巴细胞等),能及时捕获外来病原、肿瘤细胞或损伤组织残片,并启动并完成抗原处理、免疫应答。脾脏则像一个“超级淋巴结”,不仅监控血流,还能清除衰老血细胞和血液中的微生物及毒素,参与应急造血功能。胸腺则是T淋巴细胞分化和成熟的关键器官,参与细胞免疫反应,尤其在青少年阶段作用显著。扁桃体分布于咽喉部,作为咽峡免疫防线,有效抵御口腔和呼吸系统的外源病原。

免疫功能失调可能导致淋巴系统本身或全身免疫相关性疾病。例如,淋巴结肿大是感染、免疫疾病、肿瘤等诸多病症的“信号灯”。

淋巴系统常见疾病

良好的淋巴循环是健康保障的重要前提。如果出现功能障碍,可导致一系列临床疾病:

- 淋巴水肿:因淋巴流回受阻,局部组织液积聚,引发肢体尤其下肢、手臂水肿,严重影响活动与生活质量。

- 淋巴结炎:主要由细菌、病毒或真菌感染引起,导致淋巴结红肿、疼痛,有时伴随全身症状。

- 淋巴瘤:为起源于淋巴细胞的恶性肿瘤,包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤,是成年常见血液系统肿瘤之一,治疗需联合化疗和放疗。

- 免疫缺陷病:如原发性免疫缺陷或艾滋病(HIV感染)等,可以严重损害T细胞及全身防御能力,患者易感染或肿瘤。

- 淋巴结转移:肿瘤细胞沿淋巴途径转移,是恶性肿瘤发展和恶化的重要机制之一。

此外,还有诸如淋巴管炎(急性感染)、脾功能亢进、胸腺类疾病等,也均源自或影响淋巴系统健康。近年来,发现某些慢性炎症和自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等)也与淋巴功能异常有关。

现代研究进展

随着分子生物学和成像技术的发展,现代淋巴学的研究已远超解剖层面,迈向了细胞、分子网络乃至全身健康的多维整合。例如:

- 淋巴管内皮细胞的调控作用:科学家发现,淋巴管内皮不仅负责屏障和流体运输,还主动调节炎症反应、免疫细胞迁移及新生淋巴血管生成(淋巴管生成)。

- 脑淋巴通道的发现:传统观念认为大脑缺乏成熟淋巴系统,但最新研究证实脑膜内存在“脑淋巴通道”(glymphatic system),有助于脑内代谢废物清除,为阿尔茨海默病等神经退行性疾病研究提供新思路。

- 肿瘤淋巴转移机制:肿瘤细胞如何侵入、存活并穿越淋巴系统,是肿瘤扩散过程的关键环节。科研人员揭示了肿瘤微环境与淋巴管之间的复杂互动,为抗肿瘤转移治疗带来希望。

- 免疫治疗与疫苗研究:越来越多的新型疫苗以及肿瘤免疫治疗策略,借助对淋巴系统迁移、抗原递呈等机制的深刻理解,大大提升了疗效和靶向性。

此外,利用近红外荧光显像、磁共振等非侵入性影像技术,使临床对淋巴管的诊断和研究更加直观和精准。干细胞修复、人工淋巴器官等新兴领域也为难治性淋巴疾病带来前景。

淋巴系统的深入研究不仅极大拓宽了我们对人体免疫和液体调控的认知,还为针对肿瘤转移、炎症反应、自身免疫、感染等疾病提供了新型诊断与治疗方向。整体来看,健康有效的淋巴循环是保持生命活力的基石,其重要性远超过以往的传统印象。

健康的淋巴系统是守护机体免疫、维持内环境稳态、防止组织水肿和及时清除体内废物的“生命管道”。一旦淋巴通道受损,不仅易感疾病与感染,还影响代谢平衡和aging过程。因此,增强锻炼、饮食均衡和及时关注身体变化,对淋巴健康至关重要。

总结与展望

十七到十八世纪的生物学研究呈现出几个重要主题:昆虫学、植物分类学和生理学。在昆虫学方面,格劳伯、列奥米尔和切萨尔皮诺的工作使这门学科更接近现代科学。卡斯帕·鲍欣通过他的《植物志要览》一举总结并重新组织了当时关于植物的所有信息。在生理学方面,丹麦的托马斯·巴托林在《论胸导管》中发表了对淋巴系统的首次全面解释,而斯瓦默丹通过正确地理论化血液确实由细胞组成而进入了现代时代。

这个时期的科学探索为后来的生物学发展奠定了重要基础。显微镜技术的应用让人类第一次看到了微观世界,系统的分类方法使得人们能够更好地理解生物多样性,而对身体各个系统的深入研究则逐步揭示了生命活动的复杂机制。这些早期探索者虽然受限于当时的技术条件和认识水平,但他们的求知精神和严谨态度,为现代生物学的繁荣铺平了道路。