中国历史上的重大疾病与防治进展

在人类历史的长河中,疾病始终是影响人口发展和社会进步的重要因素。中国自古以来就面临着各种传染病的威胁,从明清时期肆虐的天花,到南方湿热地区流行的疟疾,再到城市化进程中出现的营养不良问题,这些疾病不仅夺去了无数生命,也推动了中国医学和公共卫生事业的发展。通过回顾这段历史,我们可以更好地理解疾病防治的演进过程,以及科学认知如何改变了人类对抗疾病的方式。

从人痘到牛痘的历史跨越

天花在中国历史上被称为“痘疮”,是一种传染性极强、死亡率极高的烈性传染病。明清时期,天花在全国范围内广泛流行,尤其是在人口密集的城市地区。据史料记载,清代初期天花的死亡率一度高达每10万人中有300人以上因此丧生,这个数字在儿童群体中更是触目惊心。

清代的人痘接种实践

面对天花的威胁,中国医学工作者在长期实践中逐渐摸索出了一种独特的预防方法——人痘接种术。这种方法的原理是将天花患者痘疱中的脓液或痘痂研磨成粉末,通过鼻腔吸入或皮肤接种的方式,使健康人感染轻微的天花,从而获得对疾病的免疫力。明代隆庆年间(1567-1572年),安徽宁国府太平县的医生最早开始尝试这种方法。到了清代康熙年间,人痘接种术已经在民间广泛传播。

人痘接种的过程需要精心准备。医生会选择症状较轻的天花患者的痘痂,将其密封保存七天以降低毒性。接种时,医生使用特制的银管将痘痂粉末吹入受种者的鼻孔,男性接种左鼻孔,女性接种右鼻孔。这种做法虽然存在一定风险,但相比直接感染天花,其死亡率要低得多,通常只有1-2%的接种者会出现严重反应。

人痘接种术是世界上最早的人工免疫方法之一,比英国医生爱德华·詹纳发明牛痘接种术早了近一个世纪。这项技术后来通过丝绸之路传播到了俄罗斯和土耳其,对世界免疫学的发展产生了深远影响。

康熙帝与种痘的推广

清朝康熙皇帝本人就是天花的幸存者。他在幼年时期感染了天花,虽然侥幸存活,但脸上留下了永久的麻点痕迹。这段经历使康熙深刻认识到天花的危害性。在他执政期间,康熙积极推动人痘接种术的普及,并在皇宫内设立了专门的种痘机构,要求皇室子弟都要接种人痘。

康熙五十五年(1716年),清政府正式将人痘接种纳入医疗体系,在各地设立种痘局,培训专业的种痘医生。这一政策的实施使得人痘接种从民间偏方变为官方认可的医疗手段。统计数据显示,从1680年到1800年的120年间,中国因天花死亡的人数持续下降,这与人痘接种的推广有着直接关系。

牛痘术的传入与影响

19世纪初,英国医生爱德华·詹纳发明的牛痘接种术传入中国。与人痘接种相比,牛痘接种使用的是牛痘病毒,这种病毒对人类的致病性极低,但同样能够产生对天花的免疫力。1805年,英国东印度公司的医生皮尔逊将牛痘苗带到澳门,随后传入广州。

牛痘接种的优势很快显现出来。它不仅更加安全,而且操作更为简便。医生只需在受种者的上臂皮肤上划一个小口,将牛痘浆液涂抹在伤口上即可。这种方法的成功率接近100%,而且几乎不会出现严重的副作用。到了清朝末年,牛痘接种逐渐取代了传统的人痘接种,成为预防天花的主要手段。

值得注意的是,尽管牛痘接种技术更为先进,但其在中国的推广并非一帆风顺。许多民众对这种来自西方的新技术持怀疑态度,一些地方甚至出现了抵制牛痘接种的现象。直到清政府派遣医学官员深入各地进行宣传教育,并通过成功案例消除民众疑虑,牛痘接种才真正在全国范围内普及开来。

南方的疟疾问题

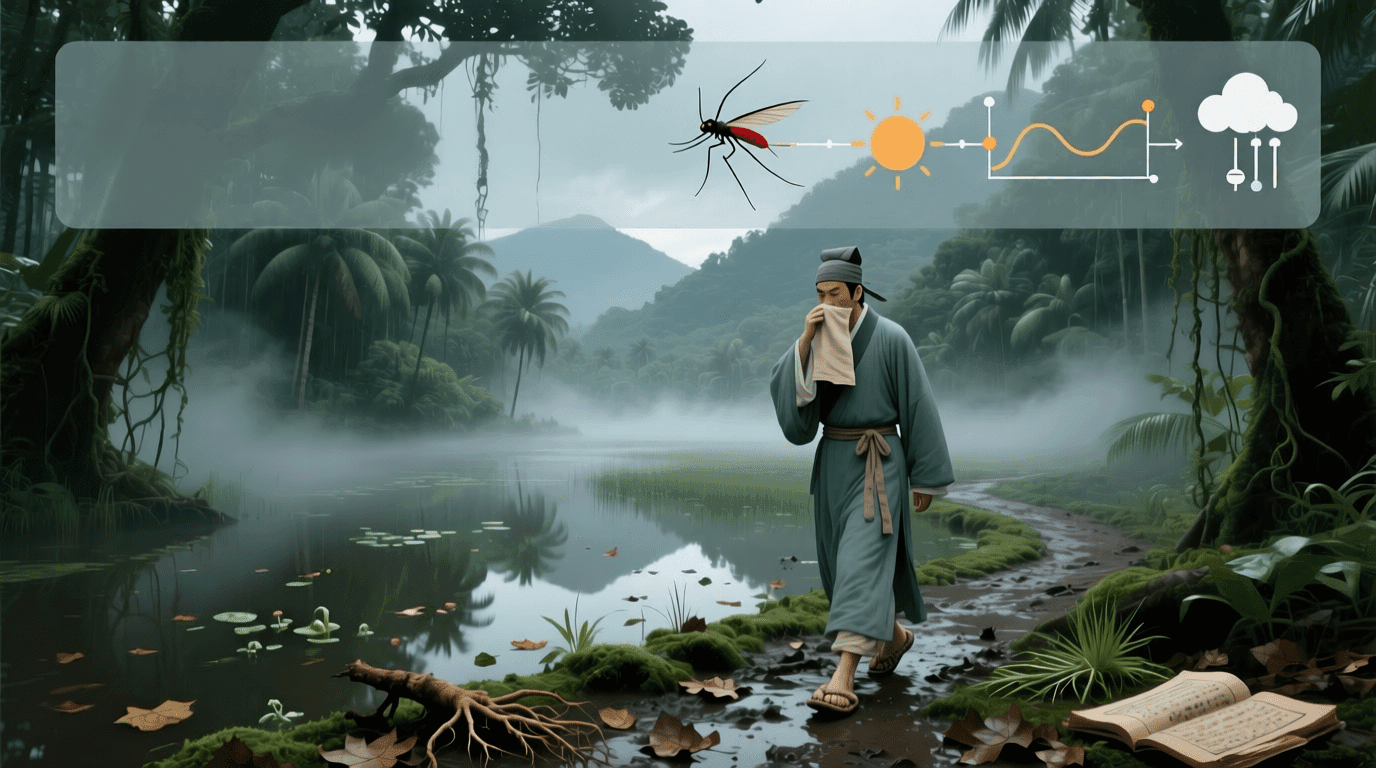

疟疾在中国古代被称为“瘴气”或“疟疾”,是南方湿热地区最常见的传染病之一。两广、云南、贵州、四川等地由于气候温暖潮湿,蚊虫滋生,成为疟疾的高发区域。每年夏秋之际,疟疾患者会出现周期性的高热、寒战、出汗等症状,严重者可导致死亡。

瘴气之地的疾病威胁

在古代中国,南方地区特别是岭南一带被视为“瘴气之地”。所谓瘴气,实际上是人们对包括疟疾在内的多种热带疾病的统称。明清时期,凡是被贬谪到南方偏远地区的官员,往往谈瘴色变,因为这些地区的疟疾发病率极高。据统计,清代广东、广西两省的疟疾发病率在夏秋季节可达每10万人中有5000人以上,远高于北方地区。

当时的医学认为,瘴气是由山林沼泽中的腐烂物质产生的有毒气体。这种认识虽然不够准确,但也反映出人们已经注意到疟疾与环境的关系。中医经典《黄帝内经》中就有关于疟疾的记载,将其归因于“风寒湿热”等外邪入侵人体。治疗方法主要依赖中药,如常山、青蒿等具有退热作用的药物。

金鸡纳霜的引入

17世纪,西方传教士将一种来自南美洲的药物——金鸡纳霜(奎宁的前身)带入中国。这种药物从金鸡纳树的树皮中提取,对治疗疟疾有显著疗效。最初,金鸡纳霜只在少数传教士和外国商人中流传,被称为“耶稣会士的粉末”。

到了清朝中期,金鸡纳霜逐渐在沿海城市的医疗机构中使用。医生们发现,服用这种药物的疟疾患者症状能够迅速缓解,发热周期明显缩短。与传统中药相比,金鸡纳霜的疗效更加确切和快速。然而,由于这种药物需要从国外进口,价格昂贵,普通民众难以承受,主要在富裕阶层和外国侨民中使用。

值得一提的是,中医药中的青蒿素后来被证明同样具有卓越的抗疟效果。20世纪70年代,中国科学家屠呦呦从传统中药青蒿中提取出青蒿素,这一发现为全球疟疾防治做出了重大贡献,屠呦呦也因此获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。

疟原虫的发现与中国

1880年,法国军医拉韦朗在阿尔及利亚发现了疟疾的真正病因——疟原虫。这一发现彻底改变了人们对疟疾的认识。随后,英国医生罗纳德·罗斯在1897年证实,按蚊是疟原虫的传播媒介。这些科学发现在20世纪初传入中国,为中国的疟疾防治提供了新的思路。

民国时期,中国开始建立现代公共卫生体系,疟疾防治成为重点工作之一。政府在疟疾高发地区开展灭蚊运动,清理积水,喷洒杀虫剂,同时加强疟疾患者的诊断和治疗。这些措施使得中国南方地区的疟疾发病率逐步下降。

下表展示了清末民初时期中国不同地区疟疾发病情况的对比: