现代生物学在中国的发展

十九世纪末到二十世纪初,是中国社会经历深刻变革与思想解放的关键时期。这一阶段,鸦片战争后的中国面临着西方列强的侵略和政治、经济上的巨大冲击,但也正是在国家苦难与社会危机中,先进的西方科学、技术与新型观念如潮水般涌入。与此同时,大批留学生和新式学堂的建立,让现代科学知识首次大规模地被中国知识界系统性地接触和学习。

这种前所未有的知识交流,不仅在军事、工业、交通等领域掀起变革,更对医学和生命科学产生了深远影响。现代生物学,包括解剖学、生理学、细菌学、遗传学等前沿学科,随着西方医学教材、仪器设备和教育体系的引进,开始被引入中国的高等学府和医学研究机构。这些学科提供了全新的科学视角和研究方法,对中国传统关于生命本质、健康、疾病的观念发起了根本性的挑战,促进了传统知识体系的反思和更新。

值得一提的是,正是在此背景下,中国涌现出一批兼具扎实国学素养与现代科学精神的生物学家和医学家。他们勇于突破旧有理论束缚,积极探索实验与科学验证的方法,在解剖学、生理学、微生物学等领域做出了具有里程碑意义的开创性贡献。例如王清任以实证方法纠正传统人体结构观念,林可胜、伍连德等则在生理学、细菌学方面推动了现代医学体系的建设。这些先驱为中国现代生物科学的生根发芽和本土学科体系的不断发展奠定了坚实基础,更为后来大规模科学研究和创新创造了有利环境。

从传统到现代

传统医学的局限与突破

中国传统医学在漫长的历史中高度重视经典文献的传承,如《黄帝内经》《难经》《伤寒论》等,核心理论强调“阴阳五行”“脏腑经络”,以整体、动态的理念理解人体生命活动。这些古籍不仅记录了丰富的医疗经验、辨证施治的方法,同时也展现了古人独特的医学智慧。但限于历史条件,对于人体内部结构的实际观察却极为有限。传统医学描述的“五脏六腑”多基于间接的推测与临床经验——比如传统文献中常见“心有七孔”“舌有四筋”等描述,实际上更多是想象和经验归纳的产物,反映出科学实证方法的不足。

随着社会进步和思想解放,逐渐有医学家对传统经验提出了怀疑与挑战。其中,清代杰出的医学家王清任就是此类“破旧立新”的代表人物。他出生于河北新城县,自幼博览群书且善于思考,长期对传统医书中的人体解剖描述心存疑惑。在清嘉庆年间的多次大型疫情中,王清任亲身参与瘟疫善后,得以实际接触尸体,为解剖观察积累了难得的经验。他以极大的求实精神,亲自剖验尸体、反复核查文献与实际是否相符。在持续20余年的探索与实践中,王清任发现大量古书关于器官结构、大小、位置的记载与现实严重不符。

例如,他发现传统记载的“心有七孔”,在反复剖验中并不存在,而“肺有六叶两耳”的说法实际人体肺部只有左右两肺共五叶。王清任将这些实证发现撰写成《医林改错》,广泛收录古籍改错实例,不仅为后世正本清源,也为中国医学从臆测走向实证探索提供了宝贵起点。

王清任虽然受限于当时技术条件,但他“亲眼所见,不敢臆说”的实证精神,开启了中国医学向科学化转变的先河。他是中国医学史上由“经验臆测”走向“实验实证”的代表人物之一,深刻影响了后世医学发展的路径。

近代解剖学教育

进入十九世纪末至二十世纪初,西学东渐带来了全新的医学教育体系。1906年,清政府在天津创立的北洋医学堂,开创了中国医学教育现代化的先河。在这里,解剖学被视为培养医学人才的基石,系统的实验课程取代了单纯的师承或文献学习。“亲手解剖、亲眼观察”成为新一代医生的基本训练。

1917年,协和医学院在北京成立,获得洛克菲勒基金会的支持,代表了当时国际顶尖医学教育水准。协和医学院采取全英文教学,课程体系科学严谨,配备高标准解剖实验室。学生在导师指导下,学习使用解剖工具与现代仪器,对尸体进行系统的解剖操作,精确记录每一处结构,并要求绘制精细的人体解剖图。

这种科学、规范的培养方式,与传统“望闻问切”、口耳相传的师徒模式截然不同。学生通过“观察—记录—推理—验证”的流程掌握科学思维方法,不再仅仅依赖经验,更注重数据与实证。

近代医学教育与传统医学对比:

20世纪20年代,类似齐鲁医学院、浙江医学院等一批高等学府也纷纷效仿,引进现代解剖、生理、病理等课程,推动中国医学科学化、标准化。刘瑞恒、胡传揆、林可胜等一系列杰出人才由此涌现,他们不仅在国内推动医学与生物学建设,更活跃于国际学术舞台,将中国医学推向世界。

到1920年代末,中国医学界已经形成包括理论、实验、验证的完整科学培养体系。医生和科学家的知识结构与国际接轨,整个生命科学领域实现了从“经验—推测”向“实证—数据”转变,为中国现代生物学乃至生命科学的发展打下坚实基础。

血液与循环

从气血理论到现代生理学

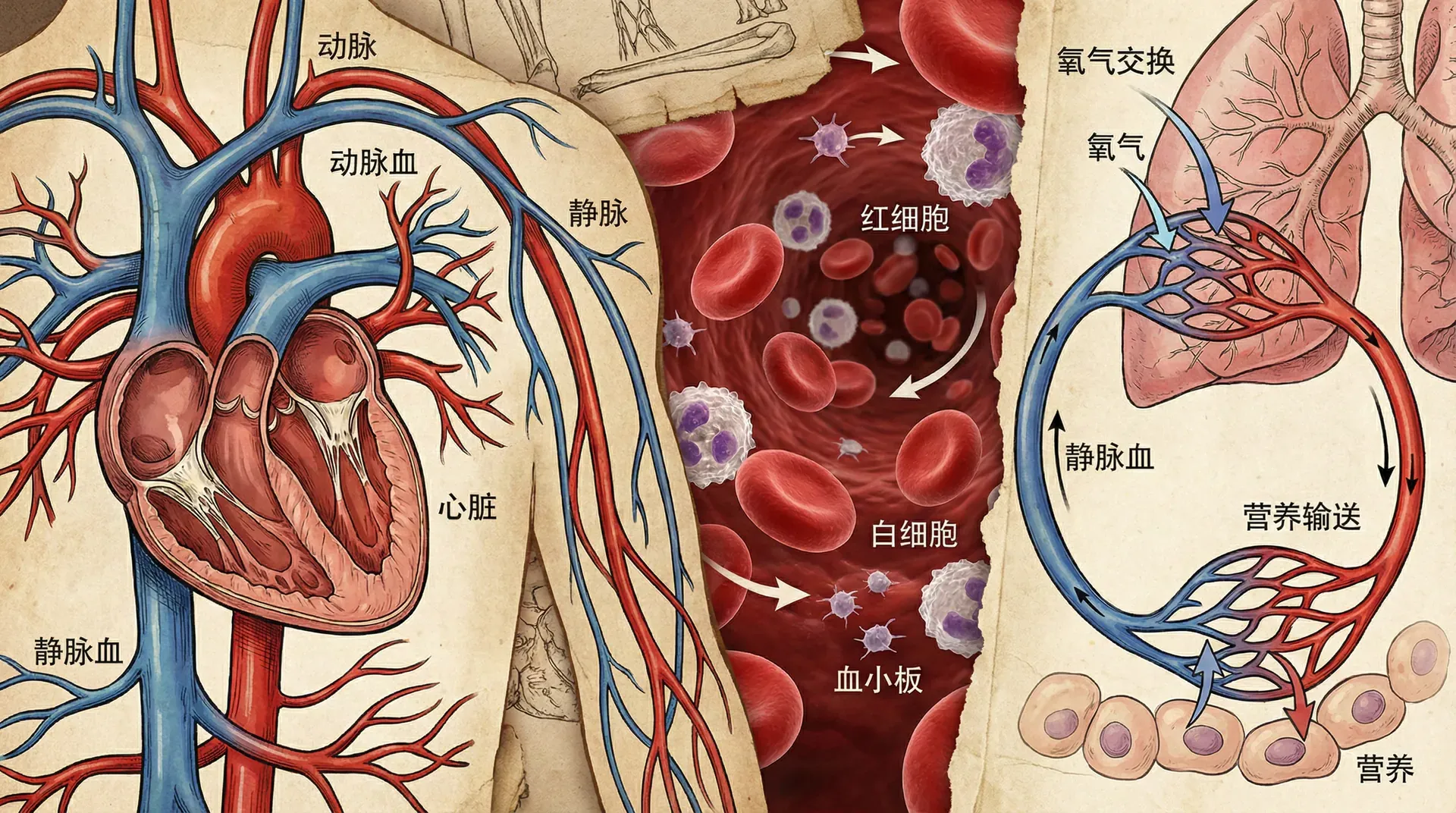

中国传统医学自古极重“气血”概念,认为“气血调和、流通”是健康的本源。《黄帝内经》提出“气为血之帅,血为气之母”,并借经络理论阐释气血在体内运行。但这种理论虽然整体性强,却缺乏对于血液实体及其动力机制的具体科学认识。古人凭借望闻问切积累经验,却受限于解剖与生理观测技术,对心脏、血管、动静脉真正的结构与功能认知有限。比如“气行脉外,血行脉内”的说法,恰说明传统对于循环机制的模糊把握。

气血理论与现代血液循环

进入近代,西方自然科学传入中国,医学理念发生重大转折。二十世纪初,西方生理学被引进,第一次将密闭血管系统、心脏泵血、血液单向流动等基本原理清晰地介绍给中国学者。动脉、静脉的分工、心室协同工作、血压变化等知识逐步替代模糊的气血学说,推动了医学对疾病理解和诊断的质变。例如,以往“气滞血瘀”多为经验推断,现在可通过心电图、血压计等直接观测血液流动是否异常。

林可胜与中国生理学的现代化

中国生理学进步离不开众多先驱,其中影响最深的当属林可胜。林可胜1897年生于新加坡,后赴英国获得医学博士学位,专攻生理学。1924年返国受聘于北京协和医学院,创立了中国第一个现代化生理学系。他积极引进国际前沿仪器(如血压计、电生理记录仪、显微注射器等),推动课程体系和实验训练改革,培养出一批现代医学人才。

在林可胜实验室,学生首次体验科学化的数据测量:他们学用无创与有创法测量血压、监控心率、分析心电图,乃至活体观察心脏搏动、血管脉动全过程,并在显微镜下直观体验血液微观循环。许多实验课题以实际疾病为例,比如模拟高血压,研究不同药物对心脏功能的影响,数据均可量化复现。这极大扩展了医学人才对人体生命现象的直观感知及数据分析能力。

与此同时,国际生理学对循环系统的认识也在快速推进:自17世纪哈维提出血液循环理论,19世纪贝尔纳深入阐释血管调控机制,到20世纪微循环及神经调控的新发现,中国医学界与时俱进,将系统生理学实验纳入必修,真正实现理论与临床的结合。

上图展示动脉与静脉血压在心脏周期内的波动,可以看到动脉血压随心脏搏动从80 ~ 120mmHg间起伏,为组织系统提供充沛动力,而静脉血压始终维持在6 ~ 8mmHg,确保血液稳步返回心脏。数据测量推动理解由“气血”到“血流动力学”的本质飞跃。

实验方法的引入

现代生理学革命的主要特征之一,在于用严谨实验方法替代了单纯感性认知。以林可胜为代表的中国学者,将假设—实验—数据分析—验证的科学思维引入国内医学教育流程。

例如,学生在探究“药物A是否能降压”时,会将动物分为实验组和对照组,严格控制变量(如饮食、环境),用现代仪器(血压计、心电图)连续采集数据,然后用统计学方法判断药效显著性。这流程可用表格总结:

实验方法的“可重复性”“可验证性”是现代科学的立足点。不同研究者如能在相同条件下得出类似结果,则说明结论可靠,这让生物学正式从经验型知识转为精确定量的实验科学。此外,科学方法推动医疗设备普及,如心电图、显微镜的使用,让医学更具观测性和预见性。

实验方法的核心在于可重复性和可验证性。任何人在相同条件下进行相同的实验,都应该得到相似的结果。这种方法使生物学从经验科学真正转变为实验科学。

对比传统与现代两大体系,其差异也可以查看下方表格:

气血到血流动力学实验,体现的不仅是知识进步,更是方法论的革新。20世纪初的转型,使科学精神渗透到医学的诊疗、健康研究和高级基础学科之中,对中国医学和生命科学的持续创新至关重要。

机械论与整体观

身体是机器吗?

在中国近现代医学崛起的进程中,另一场关于“身体本质”的思想碰撞同步展开。西方生理学传入后,带来机械论的新范式——把人体视作精密“机器”:心脏像泵推动血液,肺如鼓风机输送气体,骨架和关节仿佛杠杆装置,神经则是信号网络。机械论从17世纪哈维、笛卡尔等人哲学逐步延伸至19-20世纪,通过解剖、生理学深入实际应用。

这种将人体视为可分解、可建模的“零件总装”思维,推动了医学技术飞跃,比如复杂心脏手术、心脏起搏器、关节置换等创新,都受益于机械论框架。然而,机械还原不等于全部,对“天人合一”整体观念根深蒂固的中国医学界而言,机械论既解放了诊治视野,也提出了挑战。

中医传统强调“形神一体”、“五脏相通”、“身心合调”,整体调理远胜局部治疗。例如,中医诊病讲究辨证施治,认为“头痛医头”、“头与脚无关”是不全面的,强调身体诸系统密切耦合,事故或慢性病往往非“局部”所致。

在20世纪20-30年代,国内医学家与欧美留学归国学者就“机械论与整体论”展开广泛讨论和激烈辩论:一派坚持细化分工、机制分析,让医学更精确可控,是现代化必经之路;另一派担心过度分拆忽略生命的复杂性和心理社会因素。

此处可举个林可胜调和两派观点的具体实例:

- 手术室里,医生用机械论设计心脏瓣膜、心脏搭桥,极大提升了生存率;

- 但术后康复,林可胜又强调患者心理、休养环境和家庭支持,这些是“系统整体”康复不可或缺部分。

对比如下:

林可胜作为桥梁人物,在著作与教学中反复强调:机械论有助于心脏泵血、血液循环等基础认知,也催生诸多医学工程突破,但人体绝非各部分机械叠加,心理、免疫乃至社会属性等非机械因素同等重要。他主张将实验量化、还原分析与系统整合相结合,中西学说优势互补,这也是后来的系统生物学、心身医学等兴起的基础。

机械论是一个有用的研究工具,但不应该被当作理解生命的唯一方式。现代生物学的进步恰恰在于能够在不同层次上研究生命:分子层面、细胞层面、器官层面、个体层面,直到生态系统层面。

随着21世纪系统生物学、人工智能、网络医学生态等新兴交叉学科的涌现,机械论与整体观在中国生命科学界的对话依然活跃且富有创造性。东西方医学思维与实践不断交融,促成了理论和技术的再创新。或许,正是这兼容并蓄、与时俱进的态度,成为中国生命科学持续创新、不断迈向世界前沿的核心动力之一。

微观世界的大门

看不见的生命

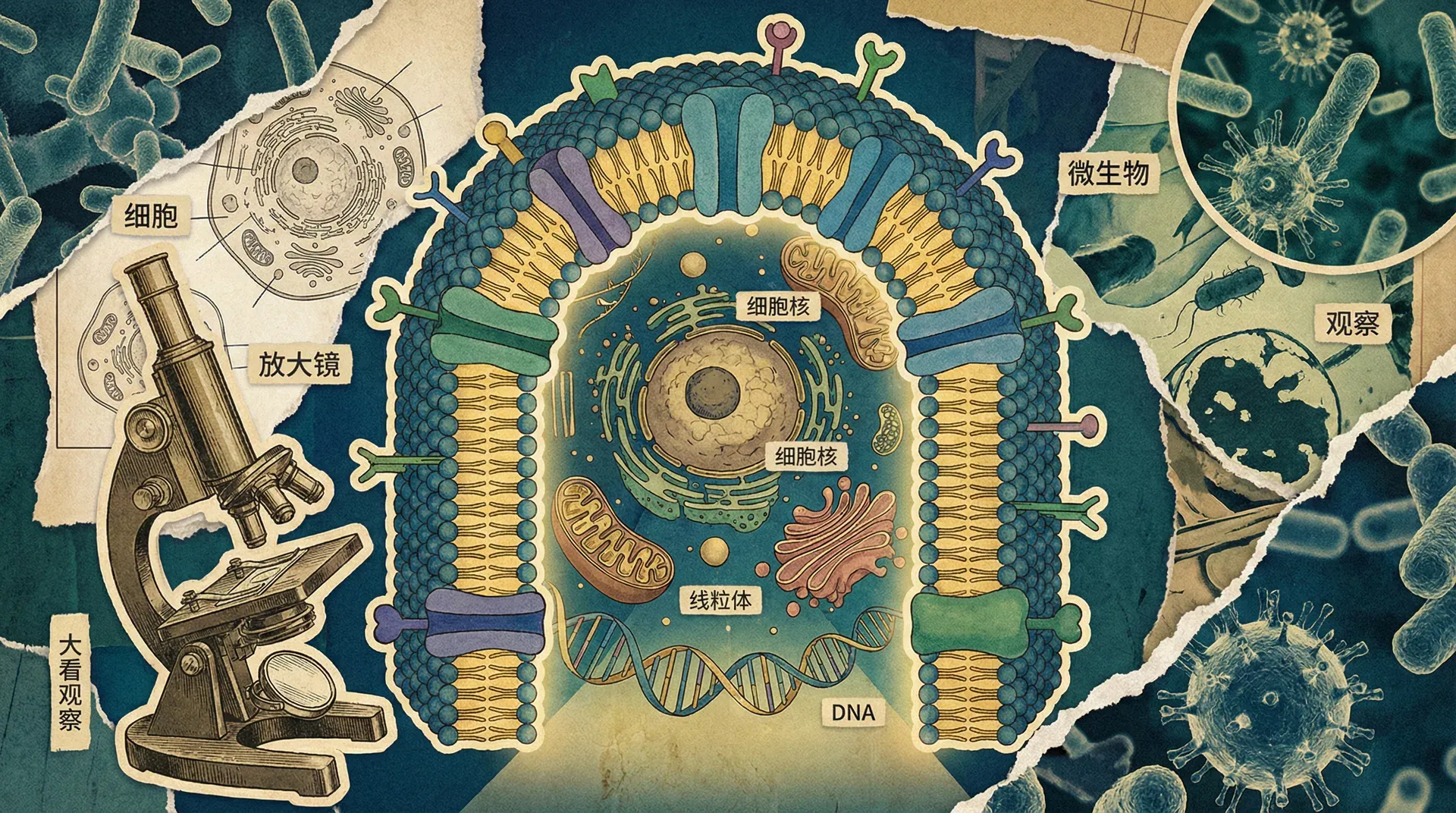

人类的肉眼只能分辨有限的世界。通常来说,小于0.1毫米(100微米)的结构就很难被直接看清。而对于生命研究最关键的许多微观结构——诸如细胞、细菌、甚至病毒——尺寸往往远低于这一阈值。例如,人体红细胞的直径大约为7-8微米,一个淋巴细胞约10微米,而典型细菌可能只有1微米左右,有些病毒仅为几十到几百纳米,远小于人眼分辨极限。

不同生物结构的大小与实例如下:

没有显微镜,人类便无法触及这些“生命的最小单位”的真相,生命的精细大厦不啻为一座“盲人摸象”般的黑箱。

显微镜最早在十七世纪由欧洲传入中国,一度作为“奇巧玩艺”吸引士绅学子,用来观赏小昆虫、棉纤维、甚至指纹和头发。随着20世纪协和医学院、湘雅等新式学府成立,显微镜逐渐成为医学与生物教学的标配工具。医学生得以亲眼见识滴血中的无数红细胞、玻片里的白细胞、池水一隅里的草履虫、变形虫、轮虫等微生物。操作显微镜,观察正常与病变组织的切片,已成为基础医学训练的组成部分,病理学、免疫学的建立也正得益于这些微观图像。

将一滴池塘水滴在载玻片上通过高倍显微镜观察,哪怕只是静静地等待几分钟,就有可能看到螺旋体、小型甲壳类、线形虫等许多种类的原生生物,它们在镜下各显其能,这样的“新世界”曾令无数青年学生、自然学家惊呼“生命的丰富远超人类想象”。

显微镜的普及与进步,彻底打破了以往“器官不可分割”的观念。科学家发现,任何一种生命都源于细胞的协同:血液中的红细胞负责运输氧气,白细胞负责免疫,神经元传递信号,肌细胞收缩发力。无数微观细胞精细分工,默契协作,才成就了宏观有机生命的奇迹。

汤飞凡与中国微生物学

随着显微镜在各大医学、科研院校的推广,中国微生物学也迎来崛起。最具代表性的人物,非汤飞凡莫属。

汤飞凡(1897-1958)生于湖南醴陵,早年就读湘雅医学院,后留学哈佛专攻细菌学与免疫学。1929年回国任教于北京协和、上海中央大学,组织起中国第一个现代化病毒学实验室,积极推动公共卫生、传染病研究与防控。他也是中国现代病毒学和免疫学的开拓者之一。

20世纪初,沙眼在中国为最普遍的眼部传染病之一,重者致失明。其致病原一直扑朔迷离——既难以用普通染色法检出,又不像细菌那样易于培养,更不像典型病毒。科学界长期争论其本质。

汤飞凡团队自1930年代起,聚焦破解沙眼谜团。他们采用鸡胚蛋培养法、动物模型和组织病理检测,攻坚二十余年,1955年首次分离出沙眼衣原体(Chlamydia trachomatis),确证了它是沙眼的真正病原。这一介于细菌与病毒之间的微生物的识别,标志着中国科学家在世界微生物学史上作出了原创发现。

汤飞凡的分离成功不仅揭示了沙眼本质,也推动了相关疫苗和防治措施,为数千万患者带来希望。从此,中国科学家在国际微生物学领域取得了重要话语权,与世界接轨。

以下罗列了汤飞凡及其同时代中国微生物学者的成果举例:

如上图,20世纪头七十年间,随着科学技术与实验条件提升,中国病原微生物的鉴定数量大幅增长;这背后是基础设施完善、科研团队壮大及显微与分子方法齐头并进。中国学者也逐渐由“追随者”变为领域的“原创者”,揭示出疾病、防控、健康的微观本原。

从宏观到微观的认识飞跃

显微镜将生命科学从“宏观经验”带入“微观实证”时代。最早,1665年英国科学家虎克(Hooke)用显微镜观察软木片,首次发现命名了“cell”(细胞)这样蜂窝状的微小基础结构。十九世纪,施莱登与施旺等人提出“细胞学说”:所有生物都是由细胞组成,细胞是最基本的结构和功能单位。这一理论很快传播到包括中国在内的全球科学共同体。

当细胞学说传入中国时,对于习惯以整体观念为主的传统医学来说,是一次世界观的巨大震撼。不论是巨大的植物、微小的变形虫还是人类自身,本质上都源于微观“细胞拼图”。后来科学家发现细菌甚至是病毒也能引发疾病,推动了传染病学和疫苗学的诞生。

除了细胞学说,显微镜还帮助科学家区分和认识多种不同类型的细胞及其功能。例如,生殖细胞(精子、卵子)、感知信号的感光细胞、构建免疫防线的淋巴细胞等,这些知识被系统纳入了医学教材和科学研究。

微观世界的揭示,推动了从“望闻问切”到“精确检测”的医学变革。基础科学研究不断渗透进诊断、治疗乃至生命观本身,把中国生命科学带向了一个前所未有的新阶段。也为分子生物学、遗传学和免疫学等领域的蓬勃发展,搭建了坚实的微观桥梁。

生命的化学基础

从本草学到现代化学

中国自古便有丰富的本草学传统,典籍如《神农本草经》《黄帝内经》《本草纲目》详录了几千种天然药材(包括草药、动物制品、矿物等)的性味、功效与应用,积累了丰富的药用资源和经验模式。传统本草重视“药性”“配伍”和炮制工艺,但对于“为何有效、何物有效”等分子机制则更多凭经验或归纳,缺乏现代科学验证。

20世纪初,西方有机化学与分析化学传入中国,极大地推动了本草研究的科学转型。中国学者开始尝试采用萃取、分离、定量分析等科学实验技术来剖析药材中的活性成分,让传统中药研究迈入了分子与化学层面。例如:

科学家不仅能分离和鉴定这些成分,还能评价其纯度、剂量反应关系及潜在副作用。以青蒿素的提取得奖(屠呦呦团队贡献)为例,还推动了国际药物研发的重大突破。这种方法学的革命,推动了药物研发从经验主义迈向精确的分子机制阐释,使中国本草和世界医学、现代生物化学实现了对接。

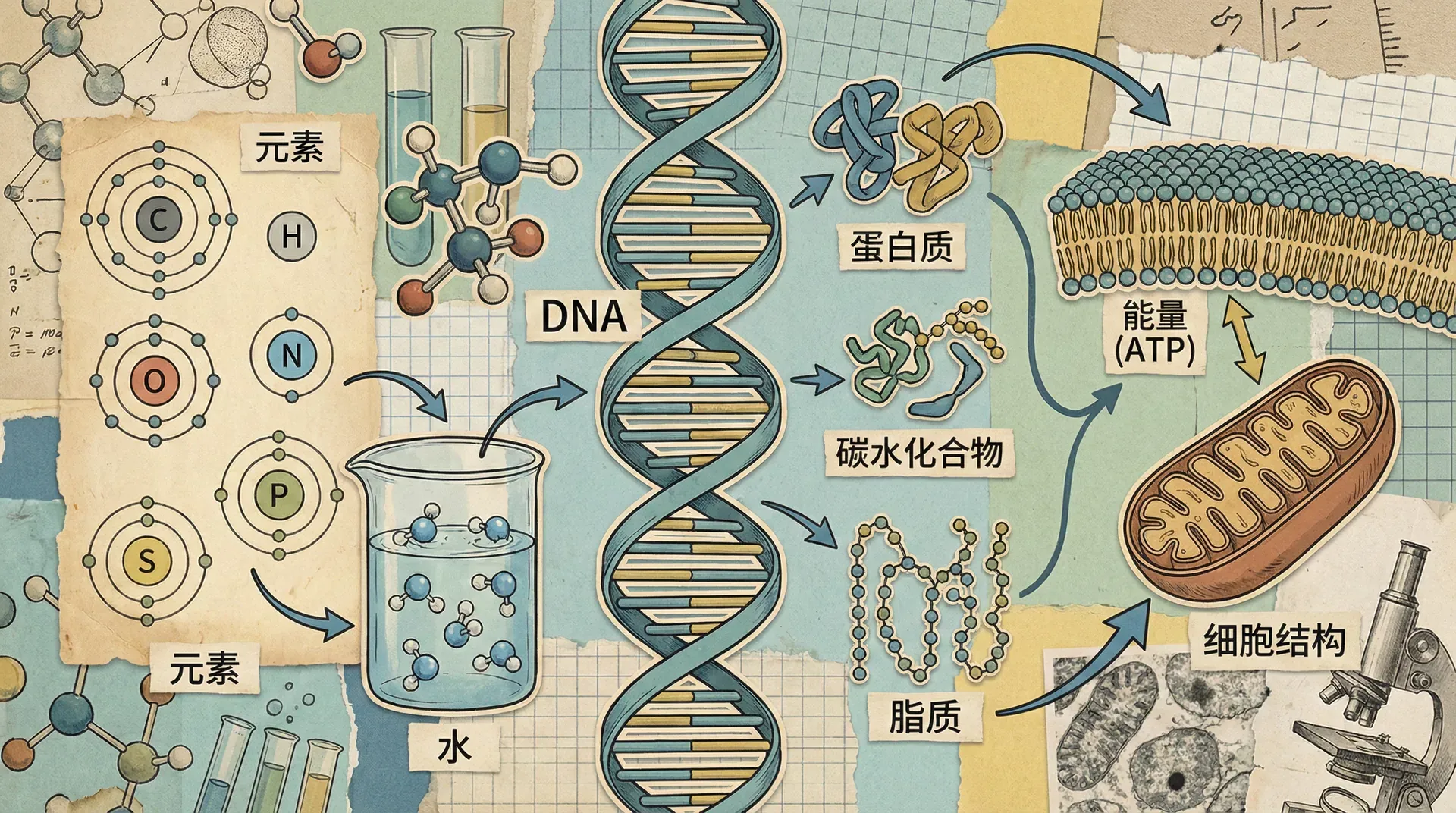

生命活动的化学本质

现代生物化学为理解生命现象打开了新视角。过去,人们只凭直观经验认识生命:生长、衰老、运动、疾病。但通过化学和分子生物学工具,科学家逐步揭示——哪怕简单如“吃饭、呼吸”,其背后都蕴含着复杂的分子反应网络。

生物化学研究关注:

- 食物如何转化为能量?

- 细胞有哪些主要化学组成和代谢路径?

- 血糖、激素如何调控健康?

- DNA如何指导蛋白质合成和生命活动?

20世纪中叶起,中国医学和理化实验室已能定量分析血液、尿液、器官中的主要营养物质和代谢产物。例如,通过实验明确了:

- 唾液淀粉酶可将淀粉分解为麦芽糖和葡萄糖

- 胃蛋白酶将蛋白质分解为多肽和氨基酸

- 胆汁协助消化脂肪并促进吸收

- 胰岛素、胰高血糖素调控体内血糖波动

这种对体内“化学工厂”运作的认识,为临床疾病诊断提供了新方法。例如,糖尿病被确认为胰岛素失调导致血糖异常,遗传代谢病多与特定酶缺陷有关,推动了现代医学检验和治疗手段的发展。

如上图,健康人进餐前血糖稳定在90mg/dL左右,饭后0.5-1小时内升高至峰值(约160mg/dL),随后因胰岛素等的调控逐步下降,最终恢复基线水平。表明生命活动的调节是多环节、精准、可量化的化学网络相互作用的结果——这直接推动了疾病(如糖尿病、代谢综合征)诊疗方式的现代化。

营养科学的兴起与实践

生物化学的发展导致了营养科学的兴起。健康不只是“吃饱”,还需摄取全面、多样和合理比例的营养素——包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素及矿物质。

20世纪20-30年代,中国学者结合实验分析和人口普查,发现城乡民众膳食结构单一、营养素缺乏普遍。比如:

- 部分地区主食单一以致蛋白质、铁元素、维生素A摄入不足

- 须防止儿童夜盲、贫血等公共健康问题

吴宪等营养学家以现代科学方法分析常见食材(如小米、大豆、绿叶蔬菜、鱼肉、猪肝等)的营养成分,并在协和医学院推动了食谱优化和营养干预,有效改善了公共健康。

主要营养素的功能与食物来源:

随着科技进步,强化营养食品、婴幼儿配方、特殊医学食品等新型产品也不断涌现,极大丰富了公共健康的干预工具。此外,营养科学逐渐融入大众生活:如食堂、学校推出“合理膳食一周表”,媒体宣传均衡饮食,儿童成长健康手册也普及基础营养知识。

生物化学与营养学的进步,不仅推动了疾病防控和治愈思路的根本转变,也让健康被赋予更丰富的科学内涵。例如“合理饮食+适量运动+营养补充”已成为当代公共健康管理的重要理念,对每个人日常生活都有深远影响。

总结

现代生物学在中国的发展历程告诉我们,科学的进步离不开开放的心态、严谨的方法和持之以恒的努力。从王清任勇于质疑医学古籍、提倡“实验为凭”,到汤飞凡世界首创沙眼衣原体分离;从林可胜引进现代生理学建系育才,到吴宪结合中国实际推进生物化学研究——正是一代又一代中国生物学家的实干和牺牲,推动了中国实现从知识引进向创新引领的历史蜕变。

如今,随着国家投入的持续增加与国际合作的深入,中国的生物学研究已然站在世界前沿——基因组学、精准医疗、干细胞研究、结构生物学、合成生物学等领域涌现出大批高水平团队,论文与专利数量、技术应用与产业化能力持续攀升。中国科学家不仅在诺奖级课题上不断取得突破,在应对传染病防治、罕见疾病研究、食品安全、生物多样性保护等国计民生问题上也做出了突出贡献。与此同时,东西方学术和医疗文化的交流日趋密切,为全球生命科学的发展注入不竭活力。

然而,科学探索永无止境。生命的奥秘依旧深不可测,技术创新和伦理挑战层出不穷。从疾病机制到生命起源、从人工智能到合成生物体,未知的边界正等待新一代青年去探索和拓展。

学习现代生物学的发展历史,不只是为了了解过往的辉煌,也是在不断提醒我们秉持前辈科学家的精神风貌:实事求是、敢于质疑、不畏艰难、追求创新,始终胸怀服务现实社会、改善普通人命运的大情怀。这些精神遗产,将持续激励未来更多有志青年投身科学事业,不断探索生命的未知世界,为人类健康和福祉贡献中国智慧和中国力量。