病毒,细菌与真菌

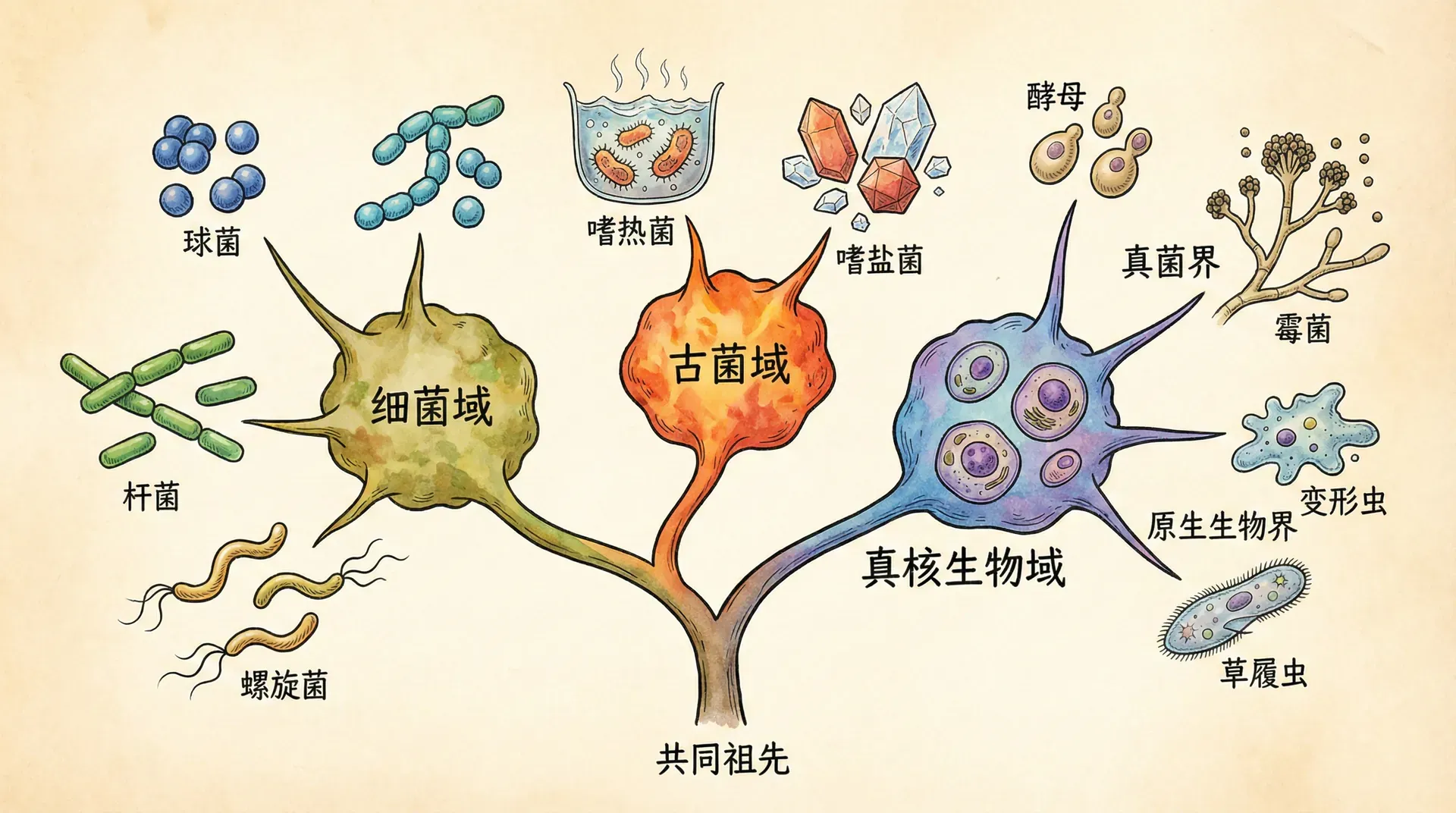

微生物是地球生态系统中最古老、最为广泛的生命形式,早在人类出现前数十亿年就已主导着环境的演变。它们无处不在:从深海热泉、极地冰盖到沙漠岩石、人体肠道,甚至核电站和宇宙飞船表面都能发现微生物的足迹。微生物的种类包括但不限于细菌、真菌、病毒以及放线菌、古菌等其他原核和真核微生物。

它们在自然界中承担着核心作用——比如分解动植物遗体、循环养分(如碳、氮、硫)、促进植物生长、净化环境、调节温室气体等。食物发酵、酿造酒类、生产酱油和酸奶,都是人类巧妙利用微生物活动的成果。此外,现代医学和生物技术高度依赖微生物,如青霉素、头孢菌素等抗生素的发明极大地改变了疾病防控历史,CRISPR基因编辑工具的发现也源于细菌的天然防御机制。

值得一提的是,土壤和海洋的微生物群落对抗污染物降解、维护生态修复能力不可或缺。随着研究的不断深入,科学家们还在探索微生物在新能源开发、气候调节以及极端环境下生存策略方面的巨大潜力。可以说,微生物不仅造福了人类日常生活,更支撑着整个地球生命圈的稳定与发展。

病毒

病毒的基本特征

病毒是一类独特的生物实体,它们缺乏完整的细胞结构,只能在活细胞内完成自身的复制过程。病毒的遗传物质可以是DNA或RNA,这些遗传信息被蛋白质外壳(衣壳)所保护,形成完整的病毒颗粒。

病毒具有严格的宿主特异性,大多数病毒只能感染特定的宿主细胞类型,这种特异性成为病毒分类和应用研究的重要依据。

病毒的分类主要基于以下几个关键特征:

病毒在医学与兽医学中的意义

近年来,病毒性疾病对人类健康和动物养殖业造成了巨大影响。2019年底爆发的新型冠状病毒肺炎疫情,充分展现了病毒研究的紧迫性和重要性。中国在疫苗研发方面取得的突破性进展,包括国药集团和科兴生物开发的灭活疫苗,以及康希诺生物的腺病毒载体疫苗,都体现了现代病毒学研究的实际应用价值。

在动物疾病防控方面,禽流感H5N1和H7N9病毒的监测与防控,非洲猪瘟病毒的检测技术开发,都直接关系到我国畜牧业的健康发展和食品安全保障。

实验室常用的病毒载体系统

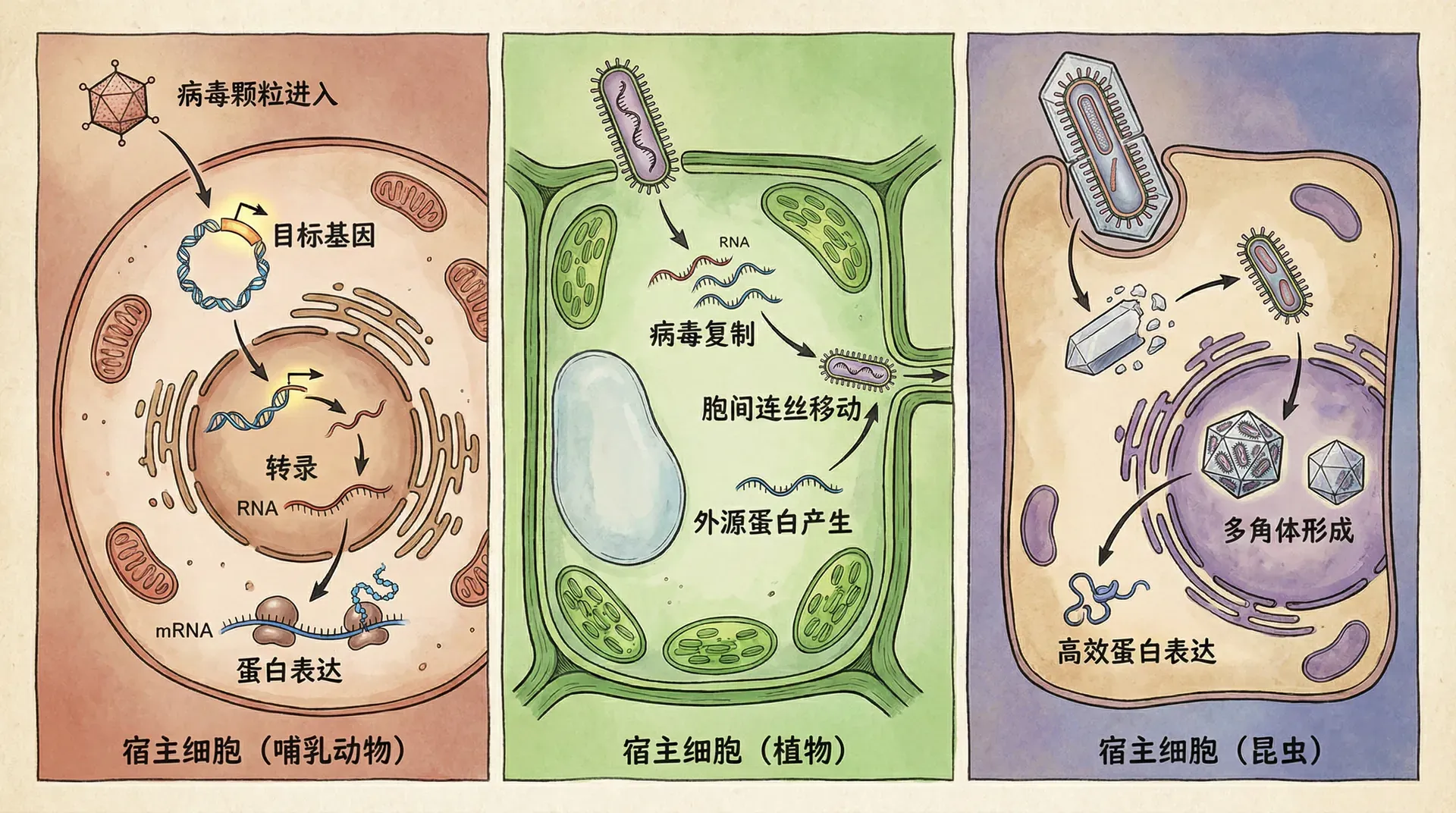

有些病毒常被科学家改造成“工具”,用来把我们想要的基因送进细胞里。下面介绍几种常见又实用的病毒载体,看看它们在实验室都是怎么帮忙的。

SV40病毒载体系统

SV40病毒原来是猿猴体内的一种病毒。科学家们很早就学会用它来“带货”,就是用它当小车,把特定基因送进哺乳动物细胞。SV40的基因组很小,只有5200多个“字母”,但已经有启动、调控和终止表达的所有“按钮”。SV40载体里有特别重要的“起动区”“开关”和“停止标志”,这些确保外来的基因能稳定地在细胞里工作,就像搬家公司把家具安全运到新家并摆好一样。

逆转录病毒载体最特别的一点,就是它能把新基因长期“刻”进细胞的基因组里,这样基因不会丢,每次细胞分裂也会带着走。比如中国科学院研究的CAR-T细胞治疗,就是靠改良逆转录病毒载体,把治疗基因牢牢装进免疫细胞里。

国内不少生物公司,比如药明康德、华大基因,都在病毒载体的设计和生产上积累了丰富的经验,成为基因治疗产业的重要支持者。

腺病毒可以带着很长的一段基因(最大能带2.8万个字母),而且不会把新基因插到细胞的遗传物里,减少了出错的风险。它经常被用来做疫苗,比如康希诺新冠疫苗就是用腺病毒平台做出来的。

植物用的病毒载体

花椰菜花叶病毒主要感染白菜、萝卜等蔬菜。它用得不算广,因为它的基因组小,能插进去的新基因空间有限。但它是研究植物基因工程里很老牌的工具。

另外,双生病毒能感染玉米、小麦等大宗粮食作物。可惜,它们容易在复制时混乱,导致带进去的外来基因丢失或表达不稳,还带来安全隐患。所以目前科学家更关注用它们做基因沉默,不直接送外源基因。

昆虫病毒表达系统

杆状病毒系统如今是生产重要蛋白的热门选择。它感染昆虫细胞后,能让细胞大量生产外来蛋白(比如疫苗、药物原料),有时候占细胞一半以上!昆虫细胞养起来既便宜又容易,还能对蛋白做类似哺乳动物细胞那样的“修饰”,更接近天然结构。因为操作方便、产量高,杆状病毒系统成为实验室做功能蛋白和结构分析的“好帮手”,特别适合实验规模的研究。

细菌噬菌体

噬菌体的基本生物学特性

细菌噬菌体,简称噬菌体,是专门感染细菌的病毒。根据国际病毒分类委员会的统计,目前已知的噬菌体种类超过1000种。这些微小的生物实体在自然界中广泛存在,特别是在海洋环境的宏基因组分析中,噬菌体序列占据了很大比例。

噬菌体在发酵工业中既是威胁也是工具。在传统发酵食品生产过程中,如酱油、醋等的制作,噬菌体污染会导致发酵菌株死亡,造成生产损失。因此,发酵企业通常需要筛选抗噬菌体菌株来确保生产稳定性。

λ噬菌体系统

λ噬菌体是分子生物学研究中的经典模式生物。当它感染大肠杆菌时,可以选择两种不同的生活方式:裂解性循环或溶原性循环。

在裂解性循环中,λ噬菌体的线性双链DNA(约48.5千碱基对)独立于大肠杆菌基因组进行复制,最终导致宿主细胞死亡。而在溶原性循环中,噬菌体DNA整合到大肠杆菌基因组中,形成前噬菌体,与宿主细胞共同繁殖数代。

当宿主细胞受到紫外线照射或温度冲击等压力时,前噬菌体会被激活,重新进入裂解性循环,这种机制被广泛应用于基因表达调控研究。

λ噬菌体具有形成粘性末端的能力,这些由12个未配对核苷酸组成的cos位点,不仅是环形DNA形成和基因组整合的关键,也是噬菌体包装识别的重要信号。基于这一特性开发的粘粒载体,成为构建大片段基因文库的重要工具。

M13噬菌体的单链DNA技术

M13噬菌体采用了完全不同的生活策略。它携带约6.4千碱基对的单链DNA基因组,感染大肠杆菌后会指导合成互补链,形成双链复制型。

这种噬菌体不会杀死宿主细胞,而是持续释放子代病毒颗粒,每个细胞可产生多达1000个噬菌体颗粒。在细胞分裂过程中,感染会传递给子代细胞,每个子代细胞仍能携带约100个噬菌体。

M13载体系统在DNA测序技术发展史上占据重要地位。在PCR技术普及之前,M13载体是获得单链DNA模板进行定点突变的主要方法。华大基因等国内基因组学企业在早期发展阶段,也广泛应用了基于M13系统的测序技术。

T系列噬菌体的酶学贡献

T系列噬菌体共有7个不同类型,其中T4和T7噬菌体在生物技术领域贡献最为突出。

T4噬菌体编码的DNA连接酶具有独特的功能特性,能够连接任何类型的DNA末端,无论是粘性末端还是平端。这种酶的广泛兼容性使其成为分子克隆实验中的关键工具。

T7噬菌体的RNA聚合酶系统则为体外转录和蛋白质合成提供了强大的工具。T7 RNA聚合酶能够识别特异的启动子序列,在单链DNA模板上合成RNA,这些RNA可以直接用于体外蛋白质合成系统。

国内多家生物试剂公司,如诺维信(中国)和新英格兰生物实验室(中国),都在生产和供应这些关键酶制品,为国内科研工作提供支持。

其他细菌噬菌体的应用

目前已分类的噬菌体超过1000种,其中300多种专门感染肠杆菌科细菌,230多种感染球菌,各有150多种分别感染芽孢杆菌和放线菌。

在乳制品工业中,乳酸菌特异性噬菌体是生产过程中的主要威胁。当噬菌体污染发生时,发酵菌株会大量死亡,导致产品质量下降。国内的伊利、蒙牛等大型乳业集团都建立了完善的噬菌体监测和防控体系,通过筛选抗噬菌体菌株来保障生产稳定性。

芽孢杆菌噬菌体在工业酶制剂生产中具有重要意义。其中ø105和SPO2噬菌体常用于枯草芽孢杆菌的遗传转化,而PBS1噬菌体则在基因组图谱构建中发挥重要作用。

链霉菌噬菌体系统,如SH3、SH5、SH10和øC31,在抗生素产业的菌种改良中扮演着关键角色,为提高抗生素产量提供了有效的基因工程工具。

微生物的多样性与分类体系

微生物在生态系统中的核心作用

微生物是地球生态系统中物质循环的主要推动力。它们几乎无处不在,存在于海洋、淡水、土壤、大气,乃至极端环境如深海热泉、强酸湖、南极冰盖等。微生物通过参与碳、氮、磷、硫等多种生物地球化学循环,持续推动有机物的分解与再生,以及各种元素的转化和流动。这些过程维持着全球范围内的生态平衡与环境稳定。

许多微生物能够降解自然环境中的复杂有机物,例如纤维素、木质素、石油烃类等,对垃圾和污染物的分解起到不可替代的作用。同样,微生物在气候调节上的作用也越来越被重视,例如甲烷菌、硝化菌和反硝化菌对温室气体循环和调控具有重要意义。此外,微生物能够与动植物形成多样的互利共生关系,为生态系统健康和生物多样性的维持提供支持。

以人体肠道菌群为例:这类微生物不仅帮助消化人类自身无法分解的纤维素等复杂碳水化合物,还产生多种有益的代谢产物(如短链脂肪酸),调节免疫系统,预防病原体入侵。反刍动物瘤胃中的微生物群落则能够将大量纤维素与其他植物多糖转化为动物可直接利用的营养物质,为人类提供了乳制品和肉制品的重要来源。在植物的根际,固氮菌将大气中的氮气转化为植物可以吸收的氨态氮,极大提升了土壤肥力和农作物产量。

在水域生态系统中,浮游细菌与蓝藻通过光合作用和有机物分解,促进水体物质循环,为浮游动物及更高营养级生物提供能量基础。极端环境中的微生物,如嗜热菌和嗜盐菌,不仅展现了生物的极致适应性,还为生物技术和生命起源研究提供了宝贵的模型。

微生物多样性与人类社会

微生物在维持生态系统稳定与恢复力方面的作用不可或缺。其高效的遗传变异和快速繁殖特点,使它们能够快速适应环境变化。人类社会也广泛利用微生物进行食品发酵(如酱油、啤酒、奶酪、酸奶等)、农业生产(如生物肥料与生物农药)、环境治理(如污水处理、油污降解)和医疗健康(如抗生素、生物制品、疫苗研发)等。因此,加强对微生物多样性的研究与保护,有助于保障生态安全、提升生产力,并推动可持续发展目标的实现。

原核微生物的特征与分类

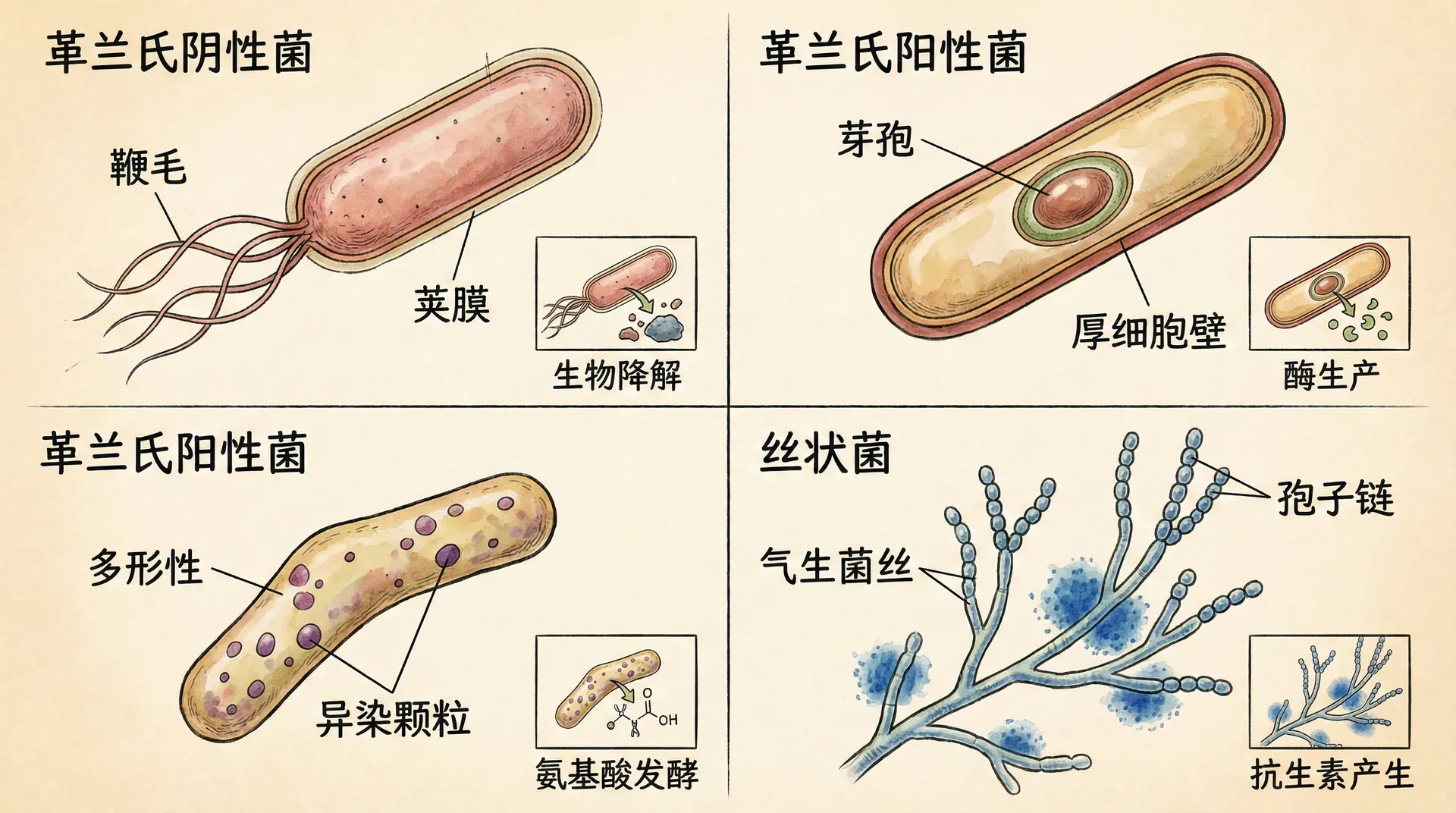

真细菌的细胞结构特点

真细菌是自然界中分布最广、种类最多的一类微生物,细胞直径大多在1微米左右。它们没有真正意义上的细胞核,遗传物质以环状DNA(核质体)的形式分散在细胞质内。许多真细菌还可带有质粒,这些小型环状DNA分子常携带抗生素抗性基因或特殊代谢能力,可在细胞间水平转移。

真细菌独特的细胞壁结构是其区分于其他生物的重要依据。细胞壁主要成分为肽聚糖。依据细胞壁厚度和结构差异,真细菌可分为革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌、链球菌)和革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、沙门氏菌)。革兰氏阴性菌比阳性菌多一层外膜,且含有脂多糖,对抗生素和不良环境具有更高耐受性。

下面列出二者结构主要差异:

许多真细菌能够生存于极端环境中,例如高温、强酸、强碱、强盐或极度干旱地区,它们展现出远超高等生物的环境适应能力。这些极端生存“能手”不但丰富了生命多样性,也为极端酶与生物材料的开发提供了宝贵资源。

在细胞质中,真细菌还可储存各种储备物质,例如聚羟基丁酸(PHB)、多聚磷酸盐、藻蓝蛋白等。这些储备物在营养贫瘠时为细菌提供能量,同时也为生物可降解塑料、生物能源等领域的开发奠定基础。

举例:

- 大肠杆菌可作为实验室基因工程的“工作马”

- 耐盐杆菌能在高浓度盐分环境下正常生存

- 硝化细菌在农业中用于土壤氮素循环

古细菌的独特属性

古细菌(Archaea)被认为是地球上最为古老且“特殊”的生命形式之一。与真细菌相比,古细菌在形态上虽相似,但在生理、生化和分子结构上有诸多独特之处,尤其擅长生存于极端环境(如高温、强酸、强盐和高压)。

其细胞膜主要由醚键脂质组成,不同于真细菌普遍存在的酯键磷脂双分子层,这种结构赋予古细菌极强的耐热、耐酸、耐盐和抗溶剂能力。例如,高温古菌的酶常用于分子生物学反应体系中。

古细菌的典型代表包括:

例如,极端嗜热菌产生的高温DNA聚合酶,在95℃高温下依然能长时间保持活性,显著提升了PCR扩增反应的准确性和应用范围。

此外,中国农村广泛建设的沼气池,正是依托于产甲烷古菌在厌氧环境下将动植物残渣等有机物转化为甲烷、二氧化碳,实现废弃物处理和生物能源生产的双重目标。

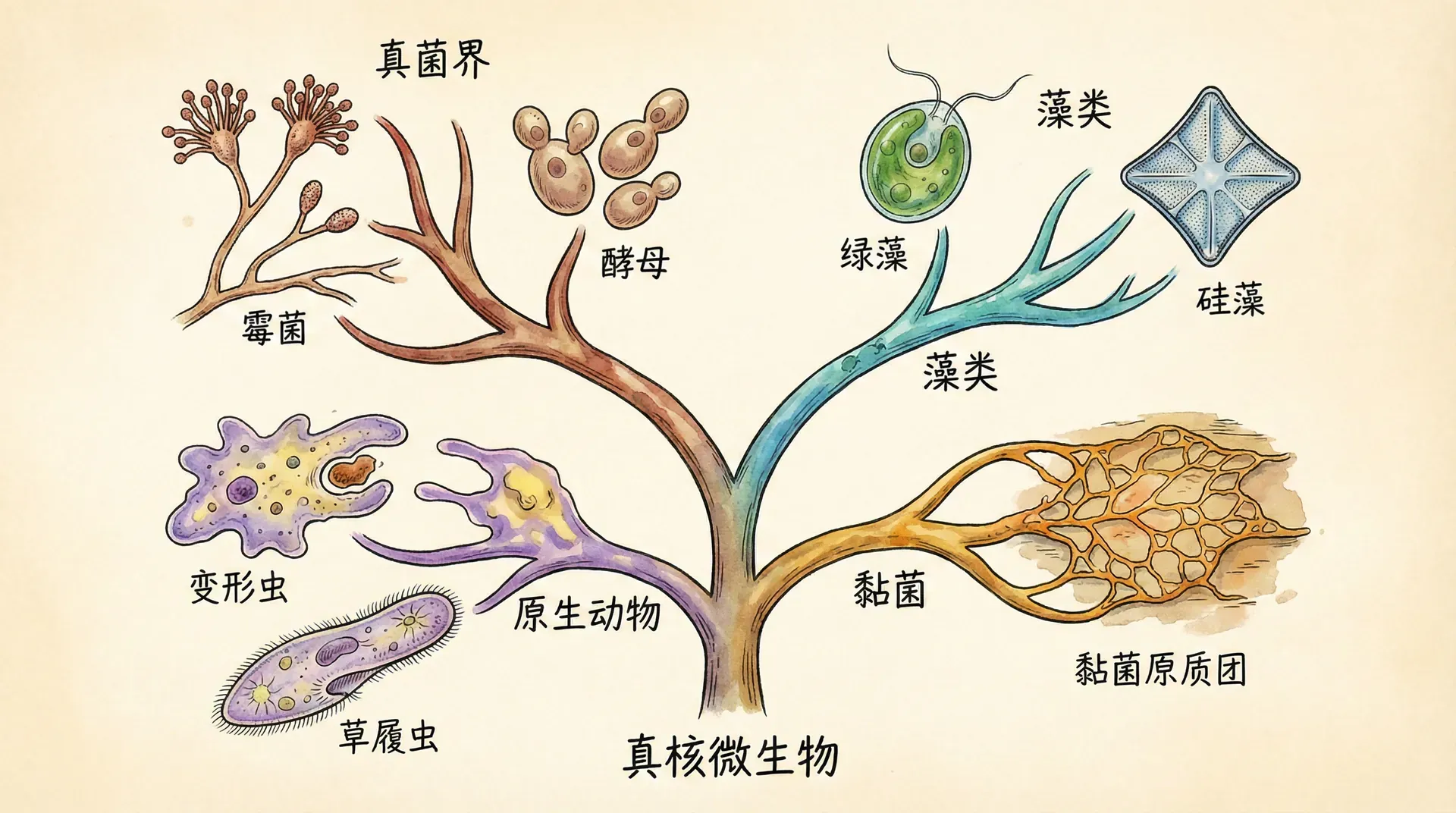

真核微生物的多样性

酵母菌和真菌的生物学特征

酵母菌和真菌作为典型的真核微生物,具有结构完整的细胞核和多种细胞器(如线粒体、内质网、高尔基体等),能进行复杂高效的代谢,是自然界中重要的分解者和生态系统调节者。它们广泛分布于土壤、淡水、海洋、空气、动植物体表和体内,生态位极为多样。

目前已系统分类的酵母菌和真菌种类约7万种,但基于分子数据推测,全球实际真菌总数可能超过500万种。它们在自然界和人类社会均扮演着多种角色:

- 有益微生物:如制酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)用于食品发酵和生物制药;青霉(Penicillium)用于抗生素生产。

- 植物病原微生物:如赤霉病菌、稻瘟病菌危害农作物生产。

- 条件致病菌:如白色念珠菌,可引发人体黏膜感染。

对于真核微生物的细胞结构和功能特征,可简要对比如下:

真菌的细胞壁结构复杂多变,大多数由几丁质(chitin)及葡聚糖构成,拥有较强的机械强度和抗逆性。特例如水霉类细胞壁含有较多纤维素,酵母和某些真菌细胞壁亦有葡聚糖。

酵母菌和真菌的能量代谢既可有氧呼吸,也能在缺氧下发酵。例如:

- 面包和酒精发酵:酵母在缺氧条件下将糖分转化为乙醇和二氧化碳

- 发酵食品:如葡萄酒、啤酒、豆酱、米醋等都依赖酵母和真菌参与

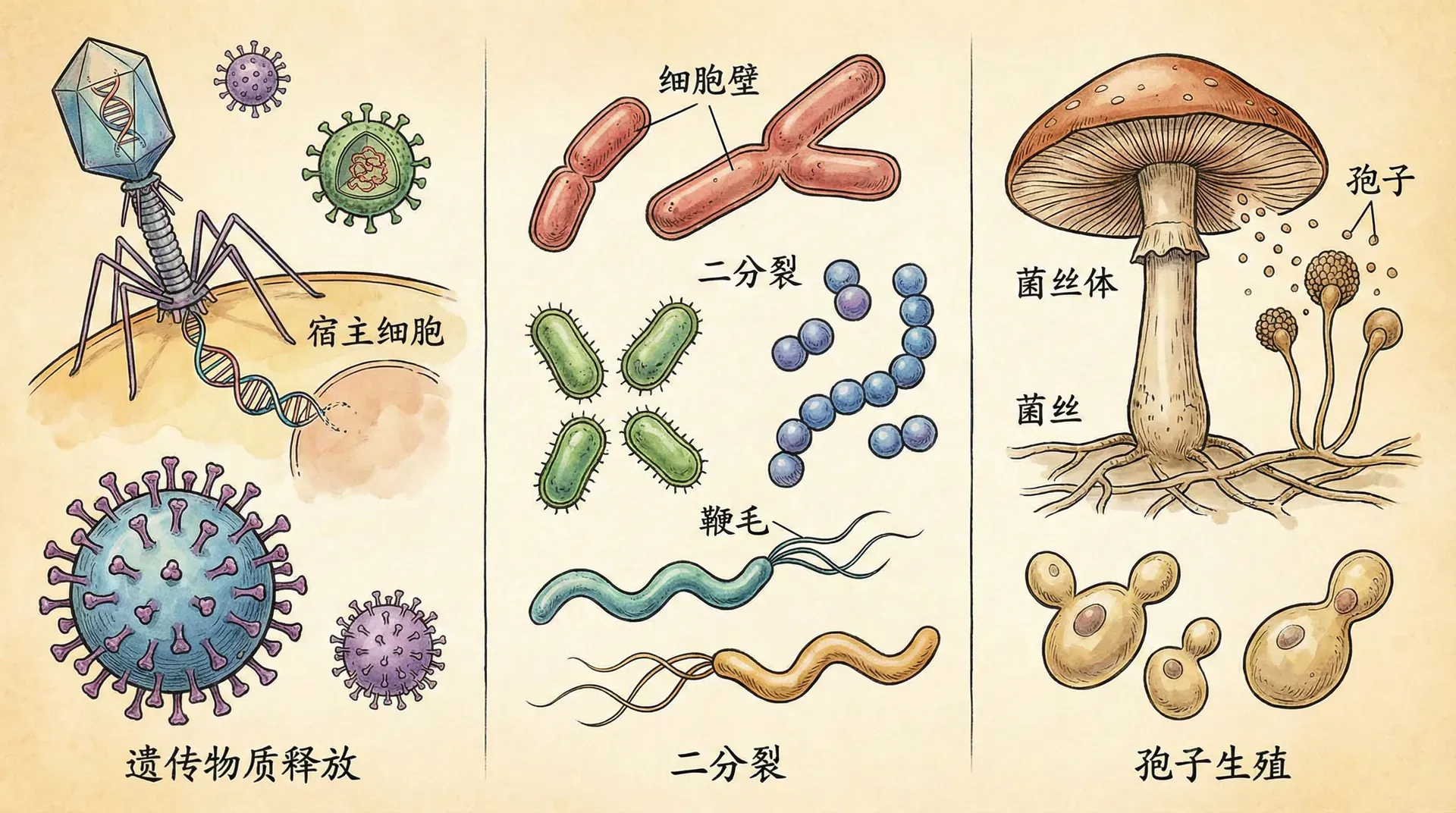

繁殖方式高度多样。真菌既可通过无性方式(如出芽、分生孢子)快速扩散,也能通过有性方式(如配子融合、产生有性孢子)获得更强的遗传多样性。

真菌繁殖结构举例对照:

与原核系统不同,酵母菌和真菌具备完善的胞器系统,可以进行翻译后修饰(如糖基化、磷酸化等),是生产重组蛋白(如人胰岛素、疫苗抗原、酶制剂等)和复杂生物制品的理想宿主,已广泛应用于医药与生物产业。

进化角度上,真核微生物展现出复杂多样的繁殖结构和生活史。从低等到高等真菌,生殖方式及生存策略差异明显,既能快速应对短期环境变化,又有利于种群长期适应。

近年来,基因组学和分子生物学的兴起,推动了对各种酵母与真菌新功能的探索。例如:

- 土壤链格孢和放射菌等对土壤有机碳循环不可替代

- 青霉和链霉菌的抗生素开创了人类医学新纪元

- 部分真菌(如绒毛霉、多孔菌类)富含β-葡聚糖等健康活性物质,被用于功能性食品和新型药物开发

- 工程酵母逐渐成为疫苗制造、生物燃料和高附加值天然产物合成的新平台

因此,真核微生物因其极高的多样性、复杂的生命活动和丰富的应用前景,在基础研究和产业开发中均占据不可替代的重要地位。

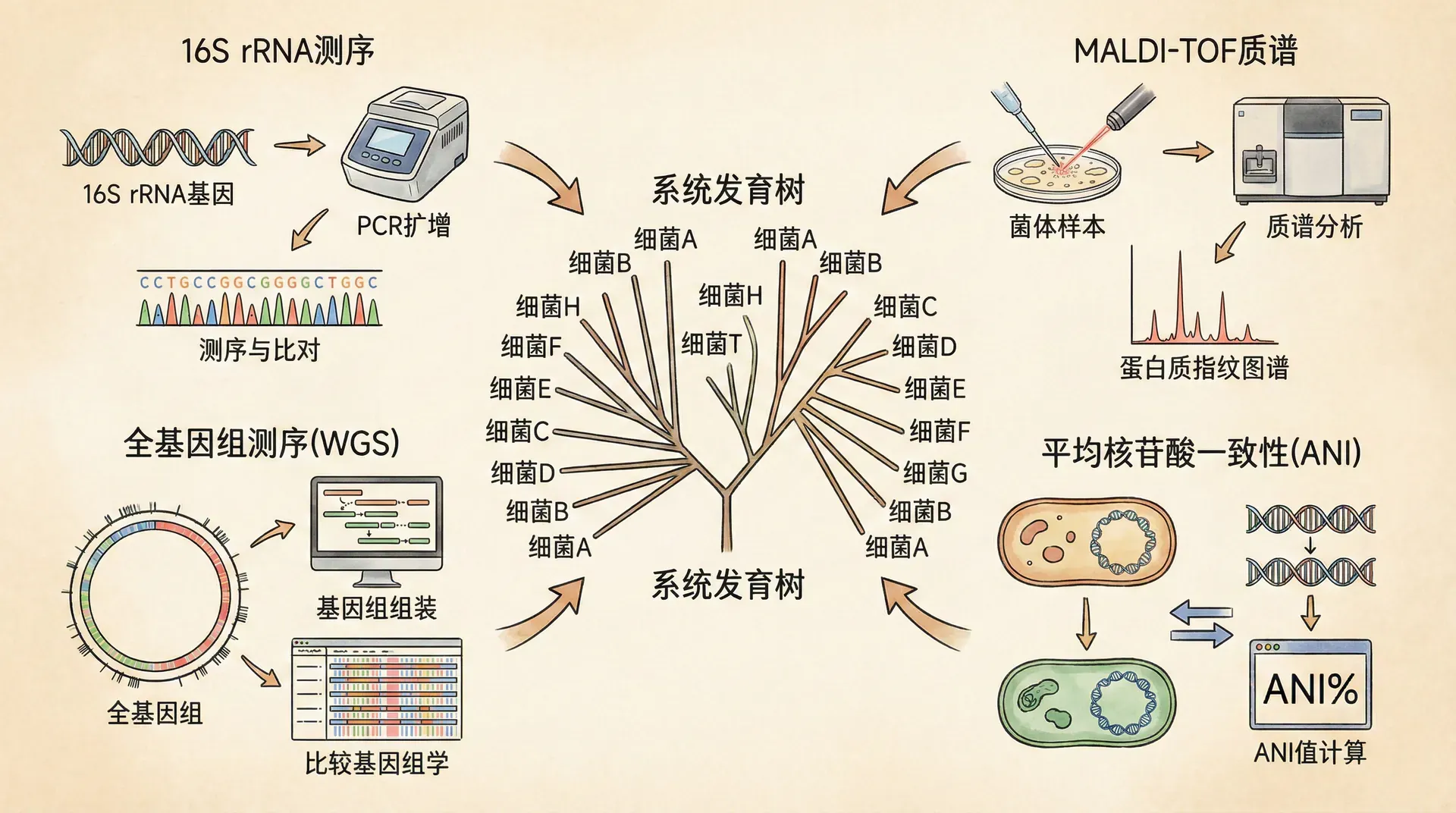

细菌分类的现代方法

传统的外形分类

最早研究细菌,主要是靠肉眼和显微镜“看”它们的样子。很多细菌只有在显微镜下才能看清,比如有的像小棍(杆菌)、像小球(球菌)、像螺旋(螺旋菌)等等。我们还可以观察细菌是单独存在,还是一群聚在一起,形成像丝、团块这样的结构。

后来,科学家发明了“革兰氏染色”——这是一种能帮助区分细菌类型的实验方法。用这种染色,细菌会变成紫色(革兰氏阳性)或红色(革兰氏阴性)。为什么颜色不一样?因为它们细胞壁的结构不同,阳性菌只有一层细胞膜和厚的细胞壁,阴性菌则有两层膜,外加特殊的分子结构。

现在我们已经记录了2200多个细菌属、1万多个种,其实还有很多细菌没被“养出来”,我们还不了解。

根据生活习性和化学反应进行分类

除了看外形,科学家们还通过细菌的生活和“吃喝拉撒”来分类,比如:

有时候还用“噬菌体敏感性试验”,就是给细菌引入一些专门感染它们的病毒,看它们怕不怕——这样也能帮助分辨相近的细菌。

部分细菌能在极端环境里生存,比如很热、很酸、很咸的地方,这些细菌除了研究有意思,还能被用在工业上,比如生产更“坚强”的酶和工程菌株。

快速鉴定技术的应用价值

医院里的微生物诊断

在医院检测细菌,要求又快又准,这关系病人治疗。除了传统的“看形状”“做染色”和“比化学反应”,现在还常用到基因测序,比如16S rRNA测序来明确细菌身份。

有些自动分析仪(API系统)可以一次检测细菌对很多底物的反应,画出“化学指纹”;还有对细菌脂肪酸组成的分析,也能帮助确定种属。

食品和环境监控

食品安全和环境保护,也用到微生物鉴定。比如快速检测食品里有没有致病菌,水体环境有没有危险微生物,最好是多方法结合,才更准确。通常,需要综合形态、生理、生化和基因等各种信息,这类检测往往由专业的菌种保藏中心等机构完成。

酵母菌

酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)是实验和工业上最常用的微生物,可以做面包、酿啤酒、做药等。它白天可以变“单身”(单倍体),也可以“结婚”变“双胞胎”(二倍体),研究起来很方便。

实验室里酵母分两种交配型(MATa或MATα),两个不同型的才能“结合”。酵母既能无性繁殖(孢子),也能有性繁殖(两单倍体融合,形成4个新孢子)。

酿酒酵母的基因组只有1600多万个碱基,分在16条染色体里,很适合分子遗传实验。它天然带有2μm的小质粒,还有特殊“杀手病毒”,可以用来做各种基因工程和载体试验。

酵母菌在工业中的身影

在中国,酵母菌用来发酵白酒、黄酒、面包、啤酒等,是传统食品技术的“主力军”。现在,科学家用转基因酵母来生产药物,比如胰岛素、干扰素、疫苗蛋白。因为酵母能做后修饰(比如蛋白加糖),所以做出来的药物蛋白更像真人体的。

其他常见酵母

假丝酵母(Candida utilis)也很重要,可以长成菌丝,但只无性繁殖。有些假丝酵母基因翻译的方式有点与众不同,限制了部分基因工程应用,但在做外源酶、单细胞蛋白、变废为宝(用造纸废液等“边角料”)方面很实用。

毕赤酵母(Pichia pastoris)和多形汉逊酵母(Hansenula polymorpha)能用甲醇为食,最初用在生产单细胞蛋白,现在成了主流的重组蛋白工厂(比如生产脂肪酶、抗体片段)。

藻类的生物技术“潜力股”

藻类的基本特点

藻类大多生活在水里,最大的本事就是能用太阳能,吸收二氧化碳,释放氧气。和高等植物不同,藻类没有胚胎阶段。原核的叫蓝菌(蓝绿藻),只有100多个属;而高级(真核)藻类超过2万个属,比如绿藻、褐藻、红藻、硅藻。

有的蓝细菌和藻会产生毒素,对水和食品安全有威胁,需要监测。但也有些藻类能生产有用的物质,比如果冻、添加剂等。

藻类开发生物燃料现在很热门——它们长得快,还不“抢”农田,可直接利用二氧化碳。可“榨取”生物质发酵产气,也可直接提取油脂等来做燃料。

工业里常用的藻类

蓝细菌的特别作用

蓝细菌其实就是“蓝绿藻”,是原核生物,有丰富的形态,被分成五类。它们细胞壁有肽聚糖,光合系统复杂,除叶绿素外还有色素(如藻蓝蛋白)。

许多蓝细菌有“异形胞”能固定空气中的氮,还有藻蓝蛋白作为储存物质。

目前全球已测序的蓝细菌约有35种,聚球藻研究很多。螺旋藻(Spirulina)能在高碱湖中生长,形成螺旋形丝,既能大规模养殖,也能作为食品和饲料销售。

我国在螺旋藻产业推广方面很早就走在前列,内蒙古、云南等地已经有大型养殖基地,产品不仅国内大量应用,也出口海外。

生物技术重点细菌

大肠杆菌(Escherichia coli)是动物肠道里的“常客”。它长得像小棍,有鞭毛,属于革兰氏阴性细菌,有两层膜。无氧下它靠发酵获得能量,产生有机酸;有氧下能高效“呼吸”。最适合情况下20分钟就能分裂出一代。它的基因组大约460万个碱基,GC含量51%。虽然基因目录早就弄明白了(1997年),可许多基因具体功能到现在还在研究。

在工业里,大肠杆菌经常拿来做“工厂”,用来生产不需要糖基化修饰的蛋白,比如酶、胰岛素等。出于安全考虑,现在工业常用的都是经过改造、弱化版(S1安全级)的菌株,比如E. coli K12。大肠杆菌用来做基因克隆的载体种类很多,BAC克隆载体特别适合做大块基因文库。

重点工业应用细菌一览

-

恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida):杆状,鞭毛发达,喜欢有氧水环境生长,能高效降解难以分解的芳香化合物。这一能力还可通过质粒“转让”给别的细菌,非常适合生物环境治理。基因组610万个碱基,GC含量高。

-

枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis):杆状,无鞭毛,栖息于土壤,在恶劣条件下能形成耐高温的“休眠体”(芽孢)。革兰氏阳性,基因组420万个碱基、GC含量44%。广泛应用于蛋白酶、纤维素酶、淀粉酶等多种酶和抗生素(杆菌肽)生产,基因工程还培育了高产菌株。

-

谷氨酸棒杆菌(Corynebacterium glutamicum):棒状革兰氏阳性,有安全菌也有“坏亲戚”(如白喉棒杆菌)。基因组310万个碱基,GC含量56%。是味精(谷氨酸)、赖氨酸生产主力,还能被改造为高产乳酸、琥珀酸等有用化学品的工程菌。

-

天蓝色链霉菌(Streptomyces coelicolor):典型土壤链霉菌,生长似“毛毯”并能形成孢子,偏阳性,可分解纤维素和甲壳素。基因组高达870万个碱基,GC含量72%,远超大肠杆菌。具有大量抗生素生物合成相关基因,是链霉素、红霉素、四环素等重要药物的生产主力,我国在该领域有丰富发酵经验。

微生物的分离,保存与安全管理

在微生物学实验和生物技术应用里,我们最常用的是“纯培养物”,也就是只含有一种微生物的样品。很多工业菌株会经过多次突变和筛选,让它们变得更好用。为了让这些菌种能长期保存不丢失,通常会放在专门的菌种库里,需要的时候再在实验室的固体或液体培养基上让它们“复活”繁殖。

大多数生物技术用的微生物,靠分解有机物来生活,这叫异养。有些微生物像植物一样能光合作用,培养它们时要给足光照;还有些微生物怕氧气,只能在没有氧气的环境下培养。

环境中分离微生物

其实实验室的“纯菌”可以直接从菌种库买到,但我们也常常要从环境(比如土壤、水、食品或各种生物体)里找新微生物。这时候会用到“富集培养”和“划线接种”等技术。比如:把环境样品稀释后,用消过毒的接种环在琼脂培养基表面划线,让其中的不同微生物单独“长出来”,这样就能分离出单一菌落。

琼脂其实是从海藻里提取出来的,像果冻一样能让微生物在其表面扎根生长。只要为目标微生物设置合适的生长条件(比如只给特别的碳源或氮源、或者控制氧气和光照),就能更容易挑出我们需要的类型。例如:排除氧气、只用二氧化碳当碳源和氮气当氮源,有利于蓝细菌的生长。

在微酸性的糖培养基上培养,可以筛选喜欢酸和耐热的微生物;用特殊的氮源(比如酪蛋白)还能找到会分泌特殊酶的菌种。不过,研究发现用这些传统方法,其实只能“抓”到环境中极少一部分微生物,大多数还培养不出来。

菌种保存的重要性

为了避免有用的微生物“失传”,世界各国都建有大型菌种保藏中心。保存的方法主要有:

- 在矿物油里保存(用在真菌等);

- 超低温保存,比如液氮(-196°C)或-70°C的冷冻柜,通常要加点甘油,防止细胞被冻坏(常见于细菌和酵母);

- 把菌悬液滴在沙子或硅胶上,真空干燥后再和一些保护剂(比如脱脂牛奶或血清)一起存-70°C。

不管用什么方法,保存的菌种用之前,都要先做实验,看它们是不是还活着、基因和功能有没有变。世界上还有很多专门保存某一类微生物的机构,比如德国的DSMZ、美国的ATCC和荷兰的CBS等。

很多企业实验室和医院也会自建“小型菌种库”应急。有时,最重要的不是保存整个细菌,而是只保存它体内的“质粒”(一种小型DNA分子,常携带重要基因)。纯化后的质粒可以在-20°C下长期存放,而且容易随时“快递”给别的实验室。

微生物的安全等级和实验室防护

微生物不是全都安全,有的对人类有害。比如:枯草芽孢杆菌没事,是好帮手,但炭疽芽孢杆菌却能致病。又如,米曲霉能做酱油,而黄曲霉却能产生剧毒的黄曲霉素。所以,所有操作都得严格遵守生物安全守则。

微生物大致分为1~4级风险,级别越高越危险。实验室的建设和操作也有严格要求。大部分工业和食品发酵用的常见微生物都属于1级,属于“低风险”,安全措施较简单。越高等级,比如做结核病、埃博拉等病毒研究,就要用到全封闭的实验室和高级别防护服。

微生物实验安全不仅保护科学家个人,也和环境和公众健康挂钩。每一位实验人员都要按规章操作、严防疏漏。

中国的《病原微生物实验室生物安全管理条例》专门提出了不同实验室的建设、设备、培训和操作要求。像中国科学院微生物所和中国疾控中心,都有丰富的安全管理经验。

菌种改良的常用方法

直接从环境里分离出来的微生物,多数没有工业生产需要的所有优点。所以,科学家们会用各种方法去“优化”它们,比如让它们产量更高、副产物更少、抗逆性更强等。微生物改造的好处是世代短(细胞分裂快),短时间内就能折腾出很多不同的变异。

在真菌这样的微生物中,还要考虑到“重组”,就是基因交换带来的新变化。随着我们对微生物的基因和代谢越来越了解,可以通过“定向”的方式删减某些基因或增强某些代谢通路(代谢工程),让菌种越来越符合需求。

诱变:加速进化

自然情况下基因突变速度很慢。要想快,实验室里常用紫外线(UV)或化学药剂处理,让大量细胞发生变化。大部分细胞会死掉(一般要求90%甚至99%的细胞死亡),剩下存活下来的,被挑选和筛查,看是不是有了新本领。

“变种”的选择

“表型选择”说白了,就是挑出特性突出的变异菌种。比如,有抗生素抗性的菌落能活在含药物的培养基上;生产某种酶的菌,会让培养基周围变清亮或有特殊圈。用青霉素能筛出依赖某些营养的“营养缺陷型”菌。还有的琼脂里多加点脂肪酶底物,环的大小就反映这个克隆能产多少酶。

这种方法有很多优点:比如可以一次选很多(一个平板能筛几百个),标准也能很灵活。要是肉眼看不出来,还可以用一些生化反应、抗体法,或者上机器分析(像HPLC或毛细管电泳)。不过,因为突变是随机的,所以得到的菌种常常“身上带病”,需要多批比对,最后在摇瓶或小型发酵罐中测产量、稳定性,再把最优者留下。

有时候优良突变株还会和野生株“杂交”一下,把太多随机突变带来的不良影响“洗一洗”。

连续培养和直接筛选

还有一种“连续培养”方法:把菌种在专门的器械(恒化器)中长期培养,有意识地给压力,比如把好用的碳源慢慢换成更难用的。这么折腾下来,适应新环境的突变菌就会越长越多。不过,这办法主要适用于筛选适应能力,不适合直接选高产的菌株。

靠这些传统方法,中国发酵产业实现了许多工业化突破(比如青霉素、氨基酸的量产),其中高产菌株的改造和优化起着重要作用。现在,随着合成生物学和基因工程技术的发展,菌种改良也越来越“精准”和高效。

现代分子生物技术的应用

现在,像CRISPR-Cas9这样的基因编辑技术让我们能“指定位置”改微生物基因,比如敲掉或加入某个基因,精确地控制代谢过程。

“代谢工程”能对微生物“体内工厂”的各条生产线进行优化调整,提高目标产物(比如氨基酸、抗生素、维生素等)的产量。而“合成生物学”更前沿,可以直接设计、拼装新的基因元件,造出有全新功能的微生物。随着这些新技术发展,未来微生物不仅能用于传统发酵制造,也能帮助我们解决能源、环境和健康等各种难题。