生物演化思想的萌芽与发展

在生物学的发展历程中,对于生命起源和物种变化的思考从古至今从未停止。从远古神话到哲学探讨,人类一直在努力解释生命的起源与丰富多样性的秘密。古希腊学者如亚里士多德曾提出“自发生成说”等朴素理论,而在东方,中国古代的思想家也从宇宙生成、阴阳变化的视角理解生命。荀子在《天论》中提到“万物各得其和以生”,可见中国古人早已开始从整体和谐与自然演化的角度思考生物世界。不过,尽管这些早期思想为演化观念的萌芽提供了土壤,真正系统性地提出“物种是可变的”、“生命不断演变”这一科学理论,却经历了数千年不断的观察、反思与争论。

实际上,许多古代文明中都有类似的生命起源观。例如古巴比伦、印度教经典以及古埃及神话都试图描绘万物诞生的过程,往往与宗教信仰紧密结合。直到17-18世纪西方近代科学兴起之前,关于生物变迁的讨论还局限于传说、想象和零散的哲学思辨。但正是这些多元的早期想象,为后来科学意义上的演化思想提供了丰富的文化背景和思想素材。

早期演化思想的兴起

从静态观到动态观的转变

在18世纪之前,大多数学者认为世界是静态的,所有的生物种类从创造之初就保持不变。这种观点就像传统的中医理论中认为人体有固定的经络穴位分布一样,强调秩序的恒久与万物的“定型”。西方世界中,这种“物种不变论”(fixity of species)在基督教创世观影响下根深蒂固,认为一切生命都是由上帝一次性创造、不可更改的。

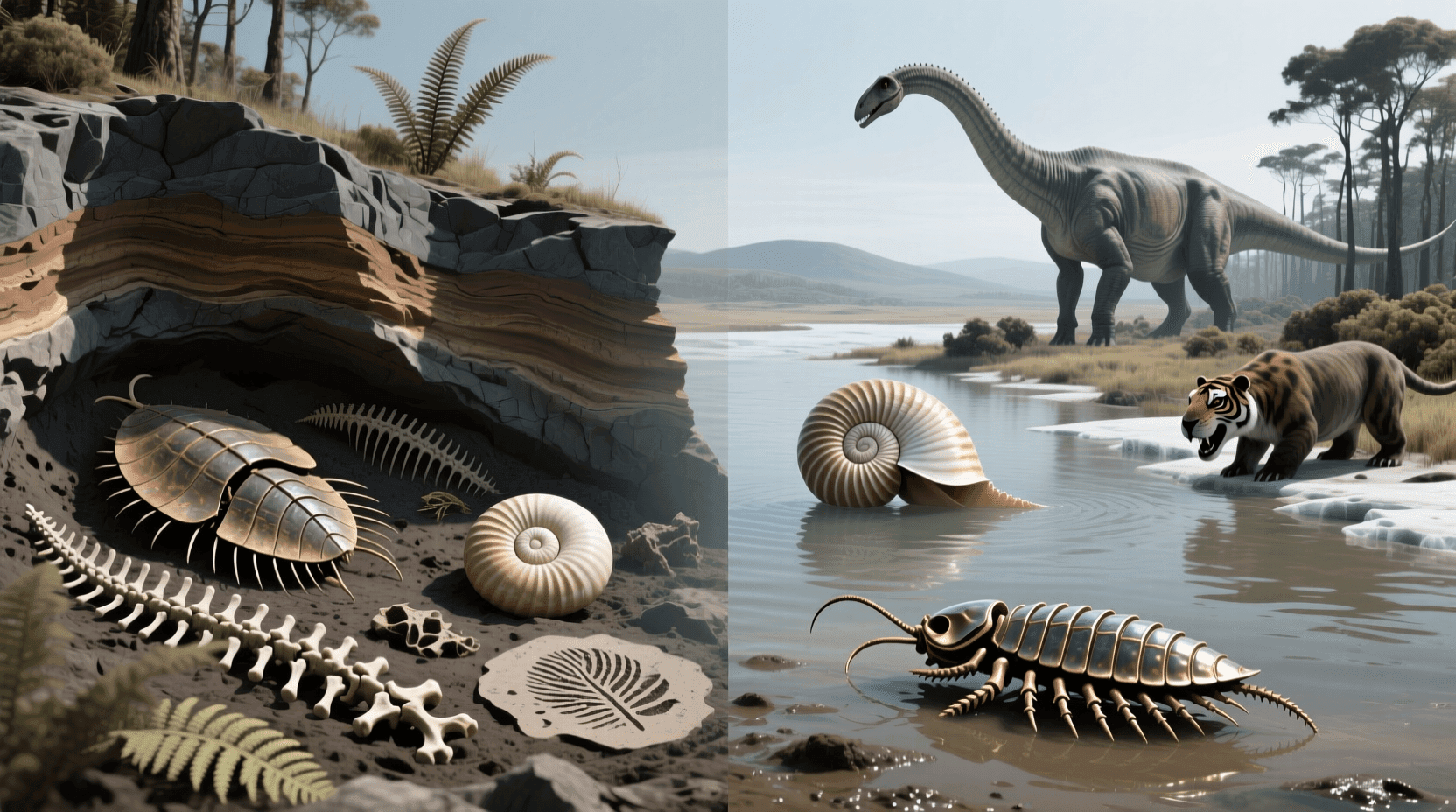

但随着地理大发现和科学技术的进步,人们采集到越来越多的生物、矿石与化石样本。16-18世纪,欧洲自然历史学家(如布丰、库维叶等)系统研究各类动物、植物与化石,逐步积累证据。一些思想家开始质疑静态世界观。他们注意到,地层中的化石生物与现在的生物存在明显差异,同一化石类型往往只出现于特定的地层,而现生动植物在更浅的新近地层才出现。这种现象用静态的世界观很难解释。

此外,海洋贝类化石竟然出现在阿尔卑斯山乃至中国高原等内陆地区,也促使学者们反思大地的历史。在传统“灾变论”之外,增添了生物随着环境缓慢改变的动态视角。逐渐地,“一成不变”的观念动摇了,人们开始思考物种如何及为何产生差异和变化。

就像我们研究中国古代文字的演变过程,从甲骨文到金文、大篆、小篆再到现代汉字,可以清楚地看到文字形态、结构的逐步变化。这一过程并非一夜之间完成,而是在漫长历史中持续演化。同样,生物学家通过研究地层化石的分布,也发现了生物形态随时间推移逐步演化的轨迹。这种对比有助于我们理解:看似稳定的结构,也将在历史长河中不断演变。

时间因素的重要性

18世纪的学者们逐渐认识到,地球的历史远比人们想象的要长久。他们注意到地质运动的痕迹——如高山的褶皱、河流的侵蚀作用和大规模的火山活动——需要极其漫长的时间才能完成。这种对时间尺度的拓展,就像中国地质学家李四光研究第四纪冰川时发现的那样,地球的面貌是在极为缓慢但持续不断的变化中塑造的。

时间的延长不仅让大地的变迁成为可能,也为生物演化提供了广阔舞台。著名的地质学家詹姆斯·哈顿与查尔斯·莱尔提出“地质作用均变说”,主张地球演变是微小变化长时间积累的结果,而非突然的大灾变。这种认识对生物学家影响极大。

如果地球只有几千年的历史,那么复杂的生物演化过程确实难以想象,因为变化需要时间积累。正如中国古代工程(如大运河、长城)也是历朝历代、耗时数百年才完成,生物的改变也需要“历史的耐心”。如果地球有数亿年的历史,那么即使是最微小的变化,长期累积下来也会产生翻天覆地的效果。这种新的时间观念,为后来的演化理论提供了坚实的基础。

拉马克的开创性贡献

拉马克其人

让-巴蒂斯特·拉马克(1744-1829)的人生轨迹充满了戏剧性的转折。这位出身于法国北部没落贵族家庭的年轻人,17岁时怀着对军旅生涯的憧憬投身七年战争,在战场上展现出非凡的勇气。然而,一次颈部受伤迫使他在19岁时告别军营。退役后的拉马克生活拮据,只能依靠微薄的退休金和为百科全书撰写词条勉强度日。

在这段艰难的岁月里,拉马克将全部精力投入到植物学研究中。他花费十年时间走遍法国各地,采集、观察、记录各种植物,最终完成了划时代的四卷本《法国植物志》。这部著作不仅为他赢得了学术声誉,更培养了他敏锐的观察力和系统的分类思维。

1793年,法国大革命的浪潮席卷了学术界。已经49岁的拉马克被任命为巴黎自然历史博物馆“昆虫、蠕虫和微生物”教授——这个看似不起眼的职位,却成为他学术生涯的重大转折点,也为生物学开启了一扇通往演化思想的大门。

拉马克的革命性洞察

接手无脊椎动物研究后,拉马克面对的是博物馆中堆积如山的贝类标本——既有从世界各地采集的现生物种,也有从巴黎盆地挖掘出的古老化石。在日复一日的整理、比较和分类工作中,拉马克逐渐察觉到一个令人震惊的规律。

他发现,许多现生的软体动物都能在更古老的地层中找到形态相似但又略有差异的化石“亲戚”。更引人注目的是,在某些地区,如果将不同地层的化石按照年代顺序排列,竟然可以构建出一条从古老形态逐步过渡到现代形态的完整链条。这就像是在观看一部慢动作电影,记录着生物形态在漫长岁月中的缓慢变迁。

这种发现让我们联想到中国书法艺术的演变历程。从商周时期刻在甲骨和青铜器上的古朴文字,到秦汉时期规整的小篆隶书,再到魏晋南北朝时期飘逸的行草,直至唐宋时期成熟的楷书体系——每个时期的书法都保留着前代的某些特征,同时又发展出新的风格。拉马克在化石序列中看到的,正是生物界类似的“书法演变史”。

重新审视灭绝之谜

18世纪的博物学家们被一个棘手的问题困扰着:化石记录中存在大量现今已经“消失”的生物类型,它们究竟发生了什么?这个问题引发了激烈的学术争论,形成了几种截然不同的解释框架:

拉马克提出了一个全新的、更为大胆的解释:所谓的“灭绝”物种其实并未真正从地球上消失,它们只是在时间的长河中逐渐改变了形态,最终演变成了我们今天看到的物种。这就像古代汉语并没有死亡,而是在历史进程中演化成了现代汉语;甲骨文也没有消失,而是演变成了我们今天使用的汉字。

拉马克的演化动力学说

在确立了“物种可变”的基本观念后,拉马克进一步思考:是什么力量推动着生物发生这种持续的变化?他提出了一个双重动力机制的理论框架:

第一动力:向上攀升的内在冲动

拉马克深信,生命本身蕴含着一种追求完善、趋向复杂的内在驱动力。这种观念与中国传统哲学中“生生不息”的思想有着异曲同工之妙——《周易》中说“天行健,君子以自强不息”,强调的正是这种永不停歇的向上发展动力。

在拉马克的构想中,这种内在倾向是造物主赋予生命的根本属性,它像一股看不见的潮流,推动着生物从最简单的微生物逐步向更复杂、更精巧的方向发展。如果只有这一种力量在起作用,那么所有生物都应该沿着同一条“进化阶梯”向上攀登,最终达到相似的复杂程度。

第二动力:环境塑造的外在压力

然而,现实世界中的生物呈现出令人眼花缭乱的多样性——有的在天空翱翔,有的在深海潜行;有的身披厚重铠甲,有的轻盈如羽毛。这种多样性显然无法用单一的内在驱动力来解释。

拉马克敏锐地意识到,环境的差异性是造成生物多样性的关键因素。不同的生存环境对生物提出了不同的要求:沙漠中的生物需要节约水分,极地的生物需要抵御严寒,深海的生物需要承受巨大压力。正是这些环境的特殊要求,使得生物在向上发展的过程中分化出了不同的方向。

我们可以用中国不同地区建筑风格的差异来理解拉马克的这一思想。虽然所有建筑都追求坚固、实用、美观这些共同目标(类似于内在的完善倾向),但北方的四合院、南方的吊脚楼、西北的窑洞、江南的园林却各具特色。这些差异正是不同地理环境和气候条件(类似于环境压力)塑造的结果。

用进废退

拉马克理论中最著名也最具争议的部分,是他提出的"用进废退"原则。这个原则的核心观点是:生物体内经常使用的器官会变得更加发达,而长期不使用的器官则会逐渐萎缩退化。

这个观点在日常经验中似乎得到了充分的验证:

- 铁匠的臂膀因为长年挥舞铁锤而格外粗壮

- 盲人的听觉往往异常敏锐,弥补了视觉的缺失

- 长期卧床的病人肌肉会明显萎缩

- 书法家的手指因为长期握笔而特别灵活

拉马克将这种在个体生命中观察到的现象,大胆地推广到了物种演化的层面。他认为,如果某个物种的成员世世代代都频繁使用某个器官,这个器官就会在漫长的时间中逐渐增强;反之,如果某个器官长期闲置不用,它就会在后代中逐渐消失。

他最著名的例子是长颈鹿的脖子。拉马克推测,长颈鹿的祖先原本脖子较短,但由于它们生活的环境中,地面的植物被其他动物吃光了,它们不得不努力伸长脖子去够取高处树叶。这种持续的伸展运动使得它们的脖子在一生中变得稍微长一些,而这种获得的特征又传递给了后代。经过无数代的累积,最终形成了我们今天看到的长颈鹿。

获得性状遗传

拉马克理论的另一个关键支柱是“获得性状的遗传”——即生物在生命过程中因环境影响或使用习惯而获得的特征,可以传递给下一代。

在拉马克所处的时代,这个观点几乎是不言自明的常识。从古希腊的哲学家到18世纪的博物学家,几乎所有人都相信父母在生活中获得的特征能够影响子女。农民们相信,如果母牛在怀孕期间吃了特定的草料,小牛就会具有某些特殊的品质;医生们认为,孕妇的情绪和经历会影响胎儿的性格和体质。

拉马克的贡献不在于提出这个观念——这个观念早已存在——而在于将它系统地整合进了一个完整的演化理论框架中。他认为,正是通过这种机制,环境的影响才能够在世代之间传递,从而实现物种的逐步改变。

值得注意的是,拉马克特别强调,只有那些在雌雄两性中都出现的获得性状才能稳定遗传。这个限定条件显示出他思考的严谨性——他意识到,如果只有一方具有某种特征,这种特征在遗传中可能会被稀释或消失。

居维叶的反对声音

居维叶的成就

乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769-1832)是19世纪初法国最具影响力的自然历史学家和解剖学家之一,被誉为“比较解剖学之父”。他不仅奠定了现代古生物学的基础,还首次将化石与现代生物进行系统比较,并由此证明了生物灭绝现象的存在。

他的主要贡献包括:

- 建立了比较解剖学的体系

居维叶细致比较了不同动物的结构,提出了“对应(correspondence)”和“相关原理(correlation of parts)”,为动物分类和生物学研究提供了有力工具。 - 开创古生物学学科

他通过对化石动物的研究,首次将地质和生物学结合,开拓了化石分析和古环境重建的新领域。 - 证实物种灭绝

在居维叶之前,许多学者认为自然界的物种不会真正消失。居维叶通过对哺乳动物、爬行动物化石的研究,证明了物种的出现和消失是自然历史的一部分。 - 巴黎盆地化石动物群的分层研究

他在巴黎盆地的多地层中发现了不同的动物化石,揭示了地层与化石动物群的变迁关系,为后续地层地质学和进化生物学的发展打下了基础。

居维叶的科学成就令他在当时达到了极高的声望。如果他当初支持物种演化的思想,或许能够比拉马克更早提出系统的演化理论。然而,他却坚定地走上了反对演化论的道路,成为演化观念的最主要批评者,这对后来的生物学思想产生了深远影响。

居维叶反对演化论的原因

本质主义思想的影响

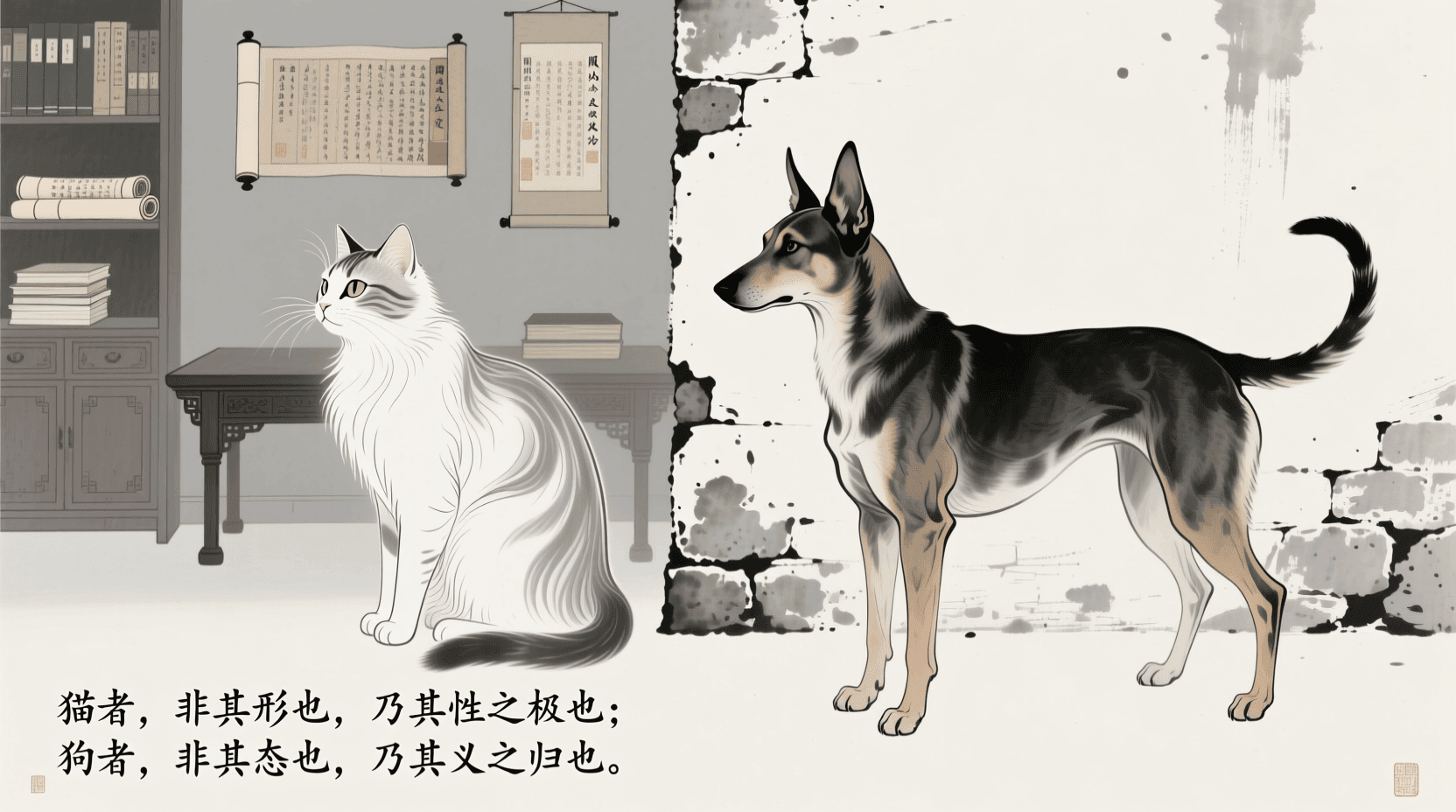

居维叶的科学世界观深受“本质主义(essentialism)”的影响,这一哲学思想强调每个物种都拥有不可改变的内在本质。他相信,物种在结构和功能上是被某种固定的法则所定义的。这种观点类似于中国古代哲学强调的“万物有道”,一切生物都各安其分、不可轻易改变自身的根本属性。

举例来说:在他看来,猫就是猫,狗就是狗,每一类生物都有其独特且完整的结构,各自符合一种“理想类型”,这种类型决定了它们的存在状态。正如数学中的三角形,无论大小比例如何,只要满足三条边和三角形内角和等于180度,就是三角形,不会转变为圆形。

功能协调论(相关原理)

居维叶最著名的理论之一是“相关原理(the principle of correlation of parts)”,即生物体各个器官和结构之间高度协调配合,各司其职,相互依赖。如同中国古代建筑中的榫卯结构,每个部件都需要与其它部件严丝合缝、紧密协作,否则整个建筑的稳定性就会受到威胁。

他认为,动物的任何变化都是危及整体生存的危险尝试:一个结构稍有改变,必然打破原有的平衡,也会牵连到其它机构的功能失调。因此,复杂结构的整体进化是难以实现的。他据此认为,物种的重大变化或“渐变”是不现实的。

灾变论及化石证据的解释

居维叶通过对巴黎盆地地层化石的广泛研究,提出了“灾变论”(Catastrophism):地球历史上曾多次发生重大的自然灾难(如洪水、地震等),这些灾难导致整个生物群的大规模灭绝,随后新的生物群由造物主创造或迁入填补空缺。他通过如下发现支持自己的理论:

- 相邻地层的哺乳动物化石组分截然不同,中间几无过渡类型,似乎印证了突变和断裂,而非渐变和演化。

- 地层中的生物团极为多样,却在变迁中出现断档,反对了演化论逐渐缓慢变迁的观念。

居维叶坚信灾变导致了地球上多次生物“洗牌”,而物种本身则是固定不变的,断绝了生物由一种类型向另一种类型转变的可能。

居维叶理论的局限性

虽然居维叶为科学的发展做出了巨大贡献,但他的学说也暴露出不少局限性,特别是在解释生物多样性和复杂现象时力有未逮。例如:

除此之外,随着19世纪中叶地质学与胚胎学等学科的进展,越来越多的资料显示生物世界内部存在着统一性发展的趋势,地球历史也充满了缓慢渐进的变化,这些新发现也逐渐动摇了居维叶的观点。

各国演化思想的发展

法国的情况

在拉马克之后的法国科学界,居维叶的“权威主义”主导地位不可动摇。极少数如圣日莱尔(Étienne Geoffroy Saint-Hilaire)等学者曾试图提出“统一类型论”和物种可变观点,但每当有新理论出现,几乎都被居维叶用翔实的解剖数据和巧妙的逻辑推翻,比如著名的“脊索动物与无脊椎动物比较争论”。

法国当时的学术气氛相对保守,具有极强的权威崇拜,学术自由度有限。这与中国历史上某些朝代“尊儒禁百家”“唯圣人是从”的学术生态有诸多相似之处。新思想需要足够多的证据、足够坚强的理论体系,甚至要等待主流学者的代际更替,才能挑战旧观念。因此,虽然法国出现了演化思想的火花,却长期未能形成燎原之势。

英国的发展

自然神学的影响

英国科学发展的一大动力源自“自然神学”(Natural Theology)的盛行。自然神学认为,通过研究大自然的奥妙和秩序,人类能够体会到造物主的全能与仁慈——换句话说,科学探索本身是一种宗教行为。这促使一大批科学家热衷于发现自然界的“巧妙设计”和“完美适应”,如威廉·佩利(Paley)关于“钟表匠”的比喻。

这种思想在推动适应性研究的同时,也反过来限制和质疑了演化论的合理性。因为在宗教的视角下,自然界的每一个细节都源自神意,演化观念似乎会否定“神创”,削弱了上帝在自然中的地位。因此,英国社会、神职人员和很多学者都对演化理论采取了审慎乃至批判的态度。

地质学的贡献

19世纪英国地质学的发展为演化思想的崛起提供了坚实支柱。著名地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton)和查尔斯·莱尔(Charles Lyell)等提出“深时(deep time)”与“均变论”(Uniformitarianism),即地球历史极其悠久,地质变迁并非灾变,而是“日积月累,细水长流”。他们通过实地考察和岩层分析,证明:

- 地球远比《圣经》所述的几千年古老得多,拥有数亿年历史。

- 地表不断经历山川起伏、江河冲刷、冰川演变等慢性变化,为动植物变化留足时间。

- 不同年代地质层保存了前所未有的生物多样性和更替信息,为演化论从“时间尺度”上提供了坚实根据。

钱伯斯的《创造史痕迹》

1844年,英国匿名出版了著名的《创造史的痕迹》(Vestiges of the Natural History of Creation,作者罗伯特·钱伯斯)。这本书总结并宣传了渐进变化和物种演化的观点,在社会上引起轩然大波。虽然该书论证并不严密,甚至有漏洞,但却极大地激发了公众和学界对生物进化问题的广泛兴趣。很多人第一次认真思考“物种是否会演变”、“生物之间是否有共同祖先”。可以说,《痕迹》为后来的达尔文理论扫清了不少障碍,使整个英国社会的思想准备得以就绪。

在这样的社会与学术背景下,达尔文能在英国而不是别国取得突破,也并非偶然。

德国的独特道路

与英法相比,德国在生物学与哲学传统上拥有自己独特的道路。19世纪的德国学者普遍接纳了一种“类型学(Typology)”或“范型学”,强调生物形态间存在一种内在的原始结构联系,如歌德(Goethe)‘原型叶’理论和奥肯(Oken)、米勒(Müller)等人的“统一有机体”学说都带有浓厚的哲学色彩。

德国思想界强调自然界的整体性和发展性,但因哲学抽象较多,缺乏英国式的实证观察和法国式的系统实证数据。例如,他们善于探讨生物胚胎的相似性、结构的统一规律,却对于实际“物种变易的机制”归于神秘的“内在趋势”或“自然力”,没有提出具体可证伪的理论。因此,德国学界在演化思想的传播程度高于表面严守本质主义的法国,却又缺乏像英国那样最终形成严密科学理论的坚实基础。

演化思想的理论基础

时间观念的转变

演化论的兴起与时间观念的根本转变密不可分。传统上,人们普遍认为地球及其生物的历史极为短暂。例如在西方,教会曾普遍主张“创世纪”时间观,认为世界的历史只有几千年;而在中国古代哲学里,则存在“天不变,道亦不变”的观念,强调世界秩序的恒常和不变。这样的时间观促使人们认为自然界的基本格局和生物种类自古至今鲜有变化。

18世纪以来,随着地质学的发展和诸如赖尔(Lyell)“现今均变说”等学说的提出,人们开始认识到地球历史极为漫长,远遠超出传统观念。这一新认识认为地球至少有数亿岁乃至数十亿岁,为生物种类的缓慢演变提供了基石。时间观念上的这种根本转变,正如现代天文学带给我们对宇宙宏大尺度的认知冲击一样,深刻改变了人类看待自然界的方法与尺度。

随着大地不断发生的地质事件,以及化石记录中发现的物种更替和消亡,科学家们逐步接受了“深时”(Deep Time)这一概念。正是在这样广阔悠长的时间背景下,微小变化得以积累,解释了物种间巨大差异的演化过程。

统一性与多样性的关系

演化论必须解释生物界中两种看似矛盾的现象:

- 生物界的基本统一性(例如脊椎动物具有相似的身体结构、器官排列,甚至昆虫也有高度同源的基因和发育途径)

- 生物界的巨大多样性(地球上存在数以百万计的不同生物种类,它们在形态、生理、生态等方面都有显著差异)

这个问题类似于中国文化中的“同中有异,异中有同”。虽然不同地区、民族的文化各有特色,但归根结底都反映着人类共通的生活需求和思维方式。演化论正是从科学层面,为生物界这种现象提供了理论解释:所有生物拥有共同的祖先,因此显示出基本统一性;随时间推移,由于环境差异和遗传变异,又产生了丰富的多样性。

跨越化石、胚胎、解剖与分子证据的研究不断证明,不同生物间无论外表多么悬殊,骨骼、器官、甚至基因层面都可以追溯到共通的起源。例如脊椎动物的前肢,无论是鲸鱼的鳍还是蝙蝠的翼,结构本质上同源,这充分说明了统一性。而自然选择、遗传漂变等机制,又在不同环境与时间尺度下不断制造着差异性。统一与多样的矛盾转化,正是演化思想核心之一。

适应性问题

生物与环境的高度适应性,长期以来是自然界最令人惊叹、也最具争议的谜题。过去,人们普遍认为世界的精巧设计与各种生物的“天生完美”,正是神的存在与智慧的有力证据。例如,蜜蜂的六边形蜂巢、猛禽锐利的爪和喙、骆驼储存脂肪的驼峰,似乎都为各自生活环境量身定制。

然而,随着演化论的提出,科学界获得了新的解释路径:适应性并非一次性完美创造,而是长期演化的结果。所有生物个体之间都存在微小差别,面对环境变化,适应者得以存活并繁衍,适应性较差的个体则逐渐被淘汰。通过“自然选择”的积累,局部的有利变异被保存和扩展,生物种群随时间变得更能适应环境。这一观点不仅动摇了“智慧设计论”的地位,也为解释生物多样性和复杂性提供了科学依据。

现代生物学的发展进一步揭示了适应的多样机制:包括基因突变、遗传重组、基因流动以及偶然事件对种群的影响。微观层面的分子演化和宏观层面的生态选择共同决定了生物对环境适应的细节。

演化思想的意义与影响

对科学研究方法的影响

演化思想的兴起,带来了生物学及相关学科研究范式的彻底转变:

- 从静态描述(仅仅记录物种形态与分类)转向动态分析(关注生物变迁与机制)

- 从孤立研究(单一物种、单一时间点)转向比较研究(跨物种、跨时期、跨空间的综合分析)

- 从表面现象观察转向历史重建(追溯物种起源、演化路径、曾经灭绝的生命)

这就如同中国史学由“编年体”(只记年月,不能看出事件因果)转向“纪传体”(梳理事件发展脉络与人物关系),使科学研究不单是“记账本”,更成为“解读历史”的“侦探小说”。这种以演化和发展为核心的方法论,逐渐渗透到医学、地理、考古、生态学等领域,大大拓宽了科学的视野,提升了研究深度。

对人类自我认识的影响

演化思想最深远的影响,在于彻底改变了人类自我定位的观念。传统观念下,人类被视为自然界的主宰、神的特殊创造,有着与动植物截然不同的本质和地位。演化论则明确指出,人类同样属于生物界,是自然演化链条中的一环。我们的身体结构、行为方式甚至心理活动,都可以通过演化过程解释。

这种认识的转变直接挑战了数千年来的宗教、哲学和社会价值观,引发了从“人类中心主义”到“生物多样性平等”观念的深刻变革。它不但促进了诸如人类起源、人类行为、心理机制等新兴学科的发展,也使人类学、心理学、社会学等领域焕发了新的生命力。

进一步地,演化思想影响了人类对道德、社会乃至未来发展的思考。比如,人类的合作、冲突、亲情、利他等行为,都被纳入进化论的框架来理解。这种“科学解释人性”的观点,虽然一度受到争议,却推动了跨学科的理论创新。

为现代科学奠定基础

在达尔文之前,西方学者如拉马克、埃拉斯谟·达尔文、卡尔·林奈等已经提出过多种进化思想,虽然这些理论在细节和证据上尚不完善,但它们极大推进了“物种可变性”、“生命树”、“适应性”等关键概念的提出。达尔文之后,现代遗传学、分子生物学、生态学等新领域不断将细节丰富,整合成现代综合演化论(modern synthesis)。

这些先驱性的思考为现代生命科学奠定了理论基石,确立了如下核心思想:

- 生物种类是可变的,而非一成不变

- 物种的变化需要极为漫长的时间积累

- 环境既是演化的舞台,也是驱动力

- 不同生物之间普遍存在亲缘和共同祖先,通过“生命树”或“演化树”可以追溯血缘关系

这些早期的演化思想就像春天的第一批花朵,虽然还不够完美,但预示着生物学春天的到来。它们不仅为达尔文革命性理论铺平了道路,也帮助现代科学确立了唯物主义、发展论和历史观等重大基石,使生物学得以从神学和玄学中脱胎,朝向真正揭示生命奥秘的科学体系迈进。

通过回顾这段历史,我们可以清楚地看到:科学思想的发展绝非一步到位,而是在激烈争论、不断质疑、反复试错和持续修正中前进的。每一个新思想的产生都需要少数先行者的勇气,每一步科学进步都要经过时间和证据的严格检验。这段历史告诉我们,科学繁荣离不开开放包容的心态、实事求是的方法和持之以恒的努力。只有持续推动思想的碰撞与进步,才能慢慢揭开自然界的神秘面纱,让人类不断向真理靠近。