遗传物质的化学本质

在探索生命奥秘的漫长历程中,人类对于“遗传现象”的理解,经历了从表象到本质、从模糊到清晰、从现象描述到分子机制揭示的长期演变。这一过程不仅凝聚了众多科学家跨代际的心血,也深刻反映了实验技术、科学思想与学科交融的进步。追溯遗传学的发展史,我们会惊奇地发现,决定生物性状世代相传的“遗传物质”,并非某种独特神秘的生命元素,而是一类分布广泛、结构精巧的化学分子——脱氧核糖核酸(DNA)。它既不是人类独有,也并非某些特殊物种的专利,而是在所有生物体中普遍存在的信息载体。DNA分子的发现,揭开了生命本质的神秘面纱,为后来分子生物学、基因工程、医学和农业等众多领域的发展奠定了坚实基础。

早期探索的迷雾

从细胞核到染色质的认识历程

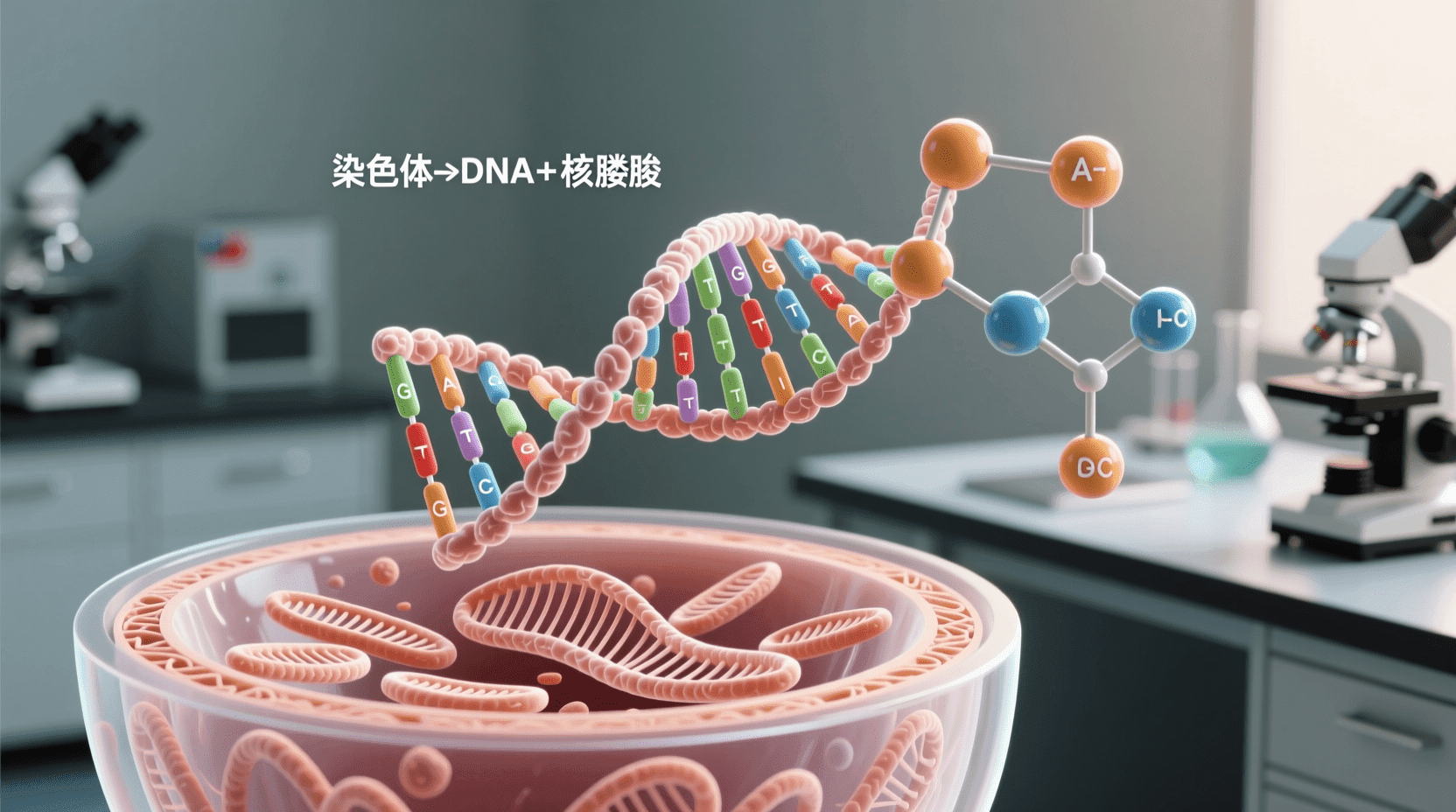

19世纪80年代,随着显微镜技术的快速进步,细胞结构得以被更清晰地观察到。当时的生物学家们普遍认为,细胞核可能蕴藏着生命遗传的奥妙。这一时期,一大批科学家将注意力集中到了细胞核中的独特结构——染色体和染色质上。1879年,德国细胞学家弗莱明(Walther Flemming)通过研究细胞分裂,首次将染色性极强的核物质命名为“染色质”(chromatin),并推测其在遗传中的重要作用。这一发现不仅赋予了遗传物质一个新的概念,也引发了科学界一场关于其化学本质的大讨论。人们开始追问:染色质究竟是什么?它是蛋白质?还是某种特有的有机大分子?抑或是由多种不同组分共同构成?这个问题在很长时期内成为生物化学领域的研究热点。

染色质之所以得名,源于它极易被碱性染料(如苏木精等)染色的特性,而这种特性其实与其分子结构密切相关——研究发现,染色质中丰富的磷酸基团,使其与染料结合能力极强,也给后续的物质分析提供了重要线索。

瑞士学者的意外发现

关于染色质究竟为何物,科学界曾长期争论不休。但实际上,这一问题的解答早在19世纪中叶便已埋下种子。1869年,年仅25岁的瑞士生理学家兼有机化学家弗里德里希·米歇尔(Friedrich Miescher)因医学论文表现优异,在叔父威廉·希斯(Wilhelm His)的推荐下,前往德国图宾根大学著名的霍普-塞勒(Hoppe-Seyler)实验室。在这里,他并未立刻投身于遗传问题的研究,而是接受了实验室主任关于“研究淋巴细胞组成成分”的建议。当时,细胞学和组织学正处于蓬勃发展期,而医院里因缺乏抗生素,常见外伤感染产生大量脓液,为细胞研究提供了丰富的样品来源。

米歇尔通过不断改进实验操作,将脓液中的白细胞分离纯化出来。在用盐溶液进行处理和后续实验过程中,他注意到某些处理后产生了一种既非已知蛋白质、又无法归入已知有机物质范畴的黏稠沉淀。进一步追踪后发现,这种物质主要存在于细胞核中而非常规的细胞质区域。它富含磷且耐酸性较强,与同时代所知的蛋白质形成了鲜明对比,这极大地激发了米歇尔的探究兴趣。

米歇尔通过一系列系统性化学分析,发现这种神秘的核物质显著特征之一便是含有远超一般蛋白质的磷元素。这一性质令它在已知有机大分子中独树一帜,因此米歇尔给它取名为“核素”(nuclein),意指“源自细胞核的特殊物质”。尽管起初人们并未意识到核素的重要性,但这一命名与发现为后来的核酸(nucleic acid)研究铺平了道路,也成为解锁遗传密码的关键一步。

中国学者对核酸研究的贡献

现代中国生物化学的发展

中国对核酸的系统性研究,肇始于20世纪50年代新中国成立后的科学重建时期。当时,国家高度重视生物科学和医学事业的发展,成立了中国科学院生物化学研究所,为后续核酸及其相关研究奠定了坚实的学科和技术基础。彼时的研究条件非常简陋,但许多科学家怀着满腔热忱投身实验事业,其中包括王应睐院士、邹承鲁院士、丁胥镛院士等老一辈生物化学家。正是这些先驱们的努力,中国生物化学体系才逐步建立并完善起来。

20世纪60年代到70年代,随着一批留学归国科学家以及青年才俊加入,国内开始有组织、分阶段地开展DNA和RNA的分离提纯、结构分析乃至人工合成等前沿课题研究。尤其是改革开放之后,科学思想开放、国际交流频繁,为中国核酸科学研究注入了新的活力,也极大提升了我国在该领域的整体研究水平。

随着各类研究院所及高校实验室的增多,中国生物化学及分子生物学相关的研究机构数量迅速增长。从20世纪50年代仅有个位数的院所,到21世纪初已发展至数十家活跃的专业研究单位,奠定了中国在全球生命科学领域中的重要地位。

让我们通过一个数据图表来了解中国生物化学研究的发展历程:

王应睐与中国的核酸研究

王应睐院士(1907-2001),作为“中国生物化学之父”,不仅在学科体系建设上立下赫赫功勋,更是在分子水平上的核酸与蛋白质研究中,扮演了开山奠基者的角色。1958年,王应睐和他的团队率先在中国开展人工合成胰岛素的攻关,这项成果直接推动了我国有机化学、蛋白质化学、酶的纯化和核酸操作等技术进步。尽管最初的目标是合成蛋白质,但过程中大量涉及到RNA的转录、翻译机制探索以及相应的合成方法论,为此后中国核酸研究铺路搭桥。

王应睐在生物大分子领域的引导和扶持,使得无数学者(例如邹承鲁、沈淑锵、丁胥镛等)投入到核酸分子的结构与功能研究中。20世纪70年代末80年代初,国内科学家首次在中国自主测定哺乳动物tRNA的全部碱基序列,实现了从蛋白质、RNA的小分子,到探究核酸复杂结构的飞跃。与此同时,我国科学家还开展了有关DNA合成酶、核酸酶等关键酶类的分离纯化,以及病毒DNA结构的研究,为我国分子生物学事业的发展打下了坚实基础。

1965年,中国科学家在王应睐、邹承鲁、曾呈奎等院士的带领下,成功人工合成了具有生物活性的胰岛素,这是世界上第一个人工合成的蛋白质。该成果不仅极大振奋了国内科研界士气,也标志着我国在生物大分子研究领域中名列世界前茅。紧接着,中国科学家在70年代末至80年代顺利合成了多种核苷酸,推动了核酸化学和分子遗传学的研究进程。

此外,自21世纪以来,中国在基因组测序、CRISPR基因编辑、RNA修饰、生物信息学等核酸科学前沿领域不断取得突破。中国学者在高通量测序新技术开发、遗传疾病分子诊断、农业基因编辑等方面取得了大量国际认可的研究成果。众多学者获得包括“世界杰出女科学家奖”、“陈嘉庚奖”等多个高水平科学奖项。伴随着国家大科学计划的实施,中国已成为世界核酸生物学的重要力量。

核酸化学本质的揭示

早期化学分析的局限

在米歇尔发现核素之后的几十年里,化学家们致力于解析这种神秘物质的化学组成。尤其是德国化学家科塞尔(A. Kossel)和美国生物化学家列文(P. A. Levene),在揭示核酸分子的基本结构单元方面做出了突出贡献。科塞尔不仅分离出了DNA中的主要碱基,还证明了蛋白质与核酸中的氮元素分布存在显著差异,为核酸作用机理的探索奠定了理论基础。

到1910年前后,科学家们已阐明DNA分子含有四种碱基:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T),以及成键的磷酸基团和糖分子(最初认为是核糖,后被证实为脱氧核糖)。不过,关于这些组分如何排列组合成高分子结构,以及它们与遗传功能之间的关系,直到20世纪中叶才逐步揭晓。

下表总结了早期科学家对DNA化学组成的认识过程:

值得一提的是,DNA从“未知核物质”到“遗传信息的承载体”,经历了化学成分鉴定、物理性质测量、分子量计算等一系列系统研究。列文等人的工作奠定了核酸分子化学式的初步框架,虽然在碱基关系的理解上存在偏差,却为后续碱基排列规律和结构分析打下了基础。

四核苷酸假说的误导

在20世纪早期,基于当时实验室分析方法的局限性,科学家们错误地认为DNA分子中腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶四种碱基含量近乎相等,也就是著名的“四核苷酸假说”。这一假设认为DNA是由重复的四核苷酸单元链状连接组成,因此DNA被视为结构单调、化学性质简单的小分子,分子量低至1500左右。这样的认识让很多科学家误以为DNA不可能承担复杂的遗传信息存储职责。

这一理论直接阻碍了后续DNA功能的深入研究,使学界长时间关注蛋白质为遗传物质的假说。直到20世纪40年代末50年代初,查加夫等人所做的精确定量实验证实,不同生物中DNA碱基含量比例并不完全相等,且存在碱基配对规则,这才彻底终结了四核苷酸假说的影响。

四核苷酸假说的错误之处在于低估了DNA分子结构的复杂性和分子量。现代研究表明,真实的DNA分子是极其庞大和精巧的信息载体,其分子量可达几十万甚至几百万,碱基排列顺序百亿种可能,为遗传多样性和生命复杂性提供了分子基础。从四核苷酸假说到四碱基配对规律的转变,也标志着分子生物学研究理念的深刻变革。

遗传物质身份的确立

艾弗里团队的关键实验

1944年,美国洛克菲勒医学研究所的奥斯瓦尔德·艾弗里(Oswald Avery)、麦克林·麦克劳蒂(Maclyn McCarty)和科林·麦克劳德(Colin MacLeod)等科学家联手完成了一项划时代的实验,彻底改变了生命科学的进程。他们研究的是肺炎球菌的“转化现象”:一种无害型的S株细菌能在与某些物质混合后转化为有害型。经过严密的实验设计,艾弗里团队用蛋白酶、RNA酶和DNA酶分别处理细菌提取物,发现唯有去除DNA时,转化现象才消失。这说明,携带遗传信息、能引起性状转化的物质是DNA,而非蛋白质或RNA。

在彼时,大多数科学家依然认为遗传信息载体是蛋白而不是核酸。艾弗里的结论一经发表,最初曾遭受质疑,但在转化实验可复现性等事实面前,DNA的遗传物质地位迅速引发全球关注。在国际学术界,围绕DNA功能的研究热情高涨。

让我们用图表来展示这一重要发现对科学界的影响:

艾弗里实验意义非凡——它首次以科学实验证据否定了蛋白质为遗传物质的主流观点,将DNA推上遗传学舞台中心,对后续分子生物学发展起到了引爆效应。事实上,赫胥黎曾评价道:这是揭示生命本质的“阿基米德支点”。

查加夫规律的发现

艾弗里实验的巨大影响激励了全球科学家深入研究核酸化学结构和功能,其中最重要的一个方向便是探索DNA的碱基组成。奥地利裔美国生物化学家埃尔温·查加夫(Erwin Chargaff)在20世纪40年代末开始,采用纸层析和分光光度法,对从细菌到动物乃至人类的各类DNA样品进行了系统定量分析。

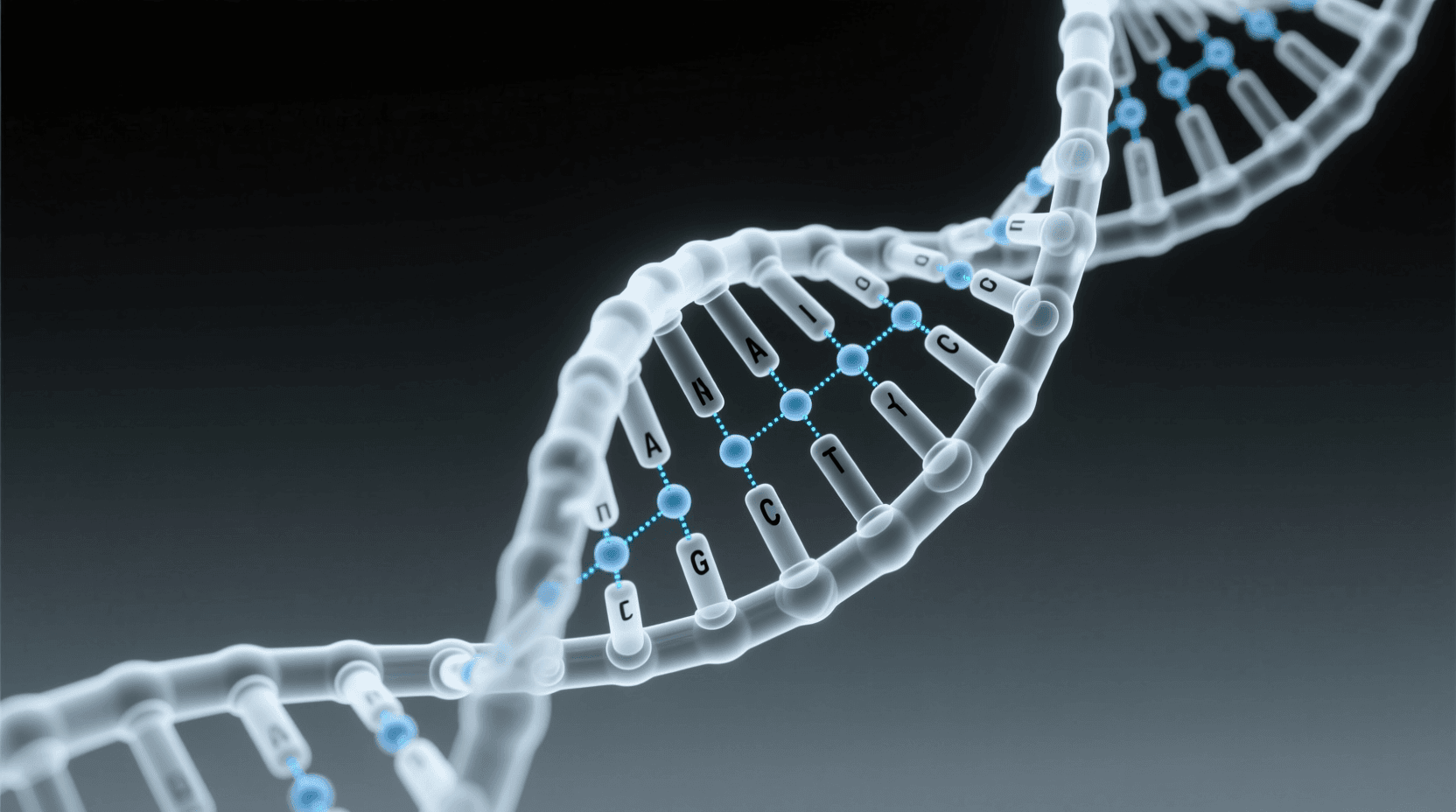

1950年,查加夫惊人地发现:在各种生物DNA中,腺嘌呤(A)含量总与胸腺嘧啶(T)近乎相等,鸟嘌呤(G)含量也和胞嘧啶(C)高度匹配,且不同物种总体的A+T和G+C比例差异明显。查加夫规律不仅彻底推翻了四核苷酸假说(认为4种碱基比例完全相同),更为揭示DNA的精确结构、解释其复杂的遗传信息编码能力铺平道路。

查加夫在回忆录中写道,是艾弗里实验坚定了他要全力攻克DNA“配方之谜”的决心。他的发现最终成为沃森—克里克构建双螺旋理论不可或缺的基石。

DNA双螺旋结构的发现

三个实验室的竞争

进入20世纪50年代,一场关于DNA三维结构的全球竞赛在三大实验室中展开,堪称科学史上的巅峰对决:

-

加州理工学院的鲍林实验室

主持人莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)是蛋白质α螺旋结构的发现者,化学建模极具天赋。鲍林一度假设DNA为“三股螺旋”,但实验数据与模型并不符。 -

伦敦大学国王学院的威尔金斯团队

莫里斯·威尔金斯(Maurice Wilkins)和罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)等人专精于X射线衍射成像。富兰克林拍摄的“51号照片”尤其精确,被誉为“揭示生命奥秘的照片”。 -

剑桥大学的沃森与克里克

詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)由于数学和生物学背景互补,通过收集前沿数据和模型推理,直击问题本质。他们勇于借鉴查加夫规律及富兰克林的数据,发挥想象力搭建空间模型。

关键突破时刻

1953年初,沃森与克里克在剑桥大学狭小的实验室内,通过拼搭纸片和铁丝,终于成功建立起“螺旋对螺旋、碱基互补配对”的空间模型。模型显示每一条DNA链以螺旋型缠绕,A与T、G与C严格一一配对,中间由氢键连接,形成稳定且能自我复制的信息结构。1953年4月,二人的论文在《自然》杂志刊出,科学界为之震惊。

此后事实证明,分子互补配对机制不仅解释了DNA结构的稳定性,也为遗传信息的精确复制、变异和表达提供了化学基础。

DNA双螺旋的揭示让人类第一次看到遗传密码的物理形态:正是通过碱基配对原则,生命完成了惊人的信息存储与复制工程。这也是诞生分子生物学的起点。

值得一提的是,X射线晶体学“51号照片”的贡献为模型提供了不可或缺的实证依据,而沃森—克里克的创新则在于模型整合和理论突破。1958年,莫里斯·威尔金斯、詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克三人因DNA结构的发现荣获诺贝尔生理学或医学奖,而罗莎琳德·富兰克林因1958年早逝错过了这一殊荣(诺贝尔奖不颁发给已故者),但她对科学的贡献已被广泛铭记。

让我们通过一个图表来展示DNA结构发现前后科学研究的变化:

DNA发现对现代科学的深远影响

分子生物学的诞生

DNA双螺旋结构的发现使生物学从“描述性科学”蜕变为“机制性、分子层面”科学,直接催生了分子生物学。例如,1958年梅塞尔松—斯塔尔实验以同位素示踪法验证了半保留复制机制;60年代中央法则(DNA→RNA→蛋白)被正式提出,也为后续基因工程和生物技术奠定理论基础。现代细胞和遗传学全部以DNA为核心展开。

DNA结构的发现被普遍认为是20世纪生物学最伟大的突破之一。正如沃森所说:“解开DNA,也为人类揭示了自身遗传奥秘的大门。”其科学意义堪比达尔文的进化论、孟德尔的遗传定律,甚至对医学、农业、法学等多个领域产生革命性影响。

现代遗传学的核心概念

DNA双螺旋结构的确立,使人类对自身遗传本质和生命起源的认知跃升至分子层级,推动出现一系列现代遗传学基础概念:

此外,DNA结构模型为发掘基因本体、破解遗传密码、研制重组药物、开发转基因生物等重点技术奠定了根基,对法医鉴定、疾病诊断、作物育种等社会应用产生了不可估量的推动力。

遗传学在当代中国的应用

现代农业中的遗传技术

在中国,遗传学的广泛应用极大促进了农业现代化进程,成就享誉世界。最具代表性的案例是杂交水稻的发展。自上世纪70年代以来,杂交水稻之父袁隆平院士带领团队,深入研究水稻的遗传规律和杂交优势,通过选育、杂交、田间试验等多轮创新,培育出产量高、抗性强、适应性广泛的杂交水稻品种。杂交水稻的推广不仅极大提高了我国粮食产量,使中国以占世界7%的耕地养活了全球近五分之一的人口,也为全球粮食安全作出了突出贡献。此外,分子标记辅助选择、转基因等进步手段也被逐步应用于小麦、玉米、大豆等作物,大大缩短了育种周期,提高了作物抗病、抗逆和高营养价值,加速了农业产业升级。

杂交水稻的推广极大缓解了我国上世纪末人口快速增长带来的“吃饭难”问题,也为贫困地区农户提供了增收新途径。近年来,超级稻、“海水稻”等创新不断涌现,正进一步助力中国乃至全球农业高质量可持续发展。

医学遗传学的进展

在医学领域,遗传学的研究极大推动了疾病诊断、治疗和预防水平的提高。中国科学家积极参与人类基因组计划(HGP),并在地中海贫血、血友病、苯丙酮尿症、耳聋、乳腺癌等多种单基因病和遗传多态性相关疾病的致病基因定位、分子机制解析及临床检测上取得了一系列重要突破。

此外,基因诊断、遗传咨询、产前筛查等服务在全国范围内推广普及,尤其在防控遗传病高发地区(如南方地中海贫血带)效果显著,显著降低了新生儿遗传病发病率,有效提升了人口健康素质。近年来,基于高通量测序的肿瘤基因检测、罕见病基因筛查等新技术也在快速发展,使精准医疗理念逐步落地。

通过遗传咨询和产前诊断,我国显著降低了遗传病的发病率,提高了人口素质。医学遗传学的进步也推动了个体化医疗、肿瘤靶向治疗等领域的发展,带来更多治未病的新思路。

生物技术产业的发展

伴随对DNA结构和功能的持续深入理解,我国生物技术产业走上高速发展轨道。遗传学知识成为推动医药、生物育种、环境修复、食品加工等众多产业创新的核心引擎。例如,基因工程药物(如重组人胰岛素、干扰素等)的规模化生产,使得相关疾病治疗更安全、高效且成本可控;分子标记辅助选择和基因编辑技术大大提升了农作物和畜禽新品种选育效率,为保障食品安全和农业可持续发展提供有力支撑;利用转基因和基因工程微生物研发的石油降解菌、重金属吸附菌等,在环境治理、污染修复方面成效显著。

此外,生物育种不仅提升了粮食产量和质量,还带动了以绿色发展为导向的现代农业转型。生物医药、疫苗、基因检测与分子诊断等生物技术产业规模超万亿元,成为推动中国经济结构调整和高质量发展的新动能。

下表展示了中国生物技术产业的主要发展领域及其社会效益:

中国遗传学和生物技术产业的持续创新,正在为保障国民健康、强化粮食安全、推进生态文明建设提供越来越坚实的科技支撑。

遗传学面临的新挑战

CRISPR基因编辑技术

近年来,随着以CRISPR-Cas9为代表的新一代基因编辑技术的涌现,遗传学研究与应用迎来重大突破。这一技术以操作简便、效率高、精确性强、成本低廉等显著优势,使科学家能够在动植物甚至人类细胞中实现特定位点的基因敲除、插入或修饰。其在农作物优良性状培育、重大疾病模型构建、动物胚胎定向改良、顽固性疾病(如恶性肿瘤、遗传罕见病)基因疗法等领域表现出极大潜力。

然而,基因编辑技术的快速发展同时也引发了关于生物伦理、生态安全、基因隐私、社会公平等多方面的担忧。例如人类胚胎编辑引发的伦理争议,以及基因驱动技术对物种和生态潜在不可逆影响。因此,亟需科学界、政策制定者与社会各界共同制定严格的法规和伦理规范,确保科学进步造福全人类。

基因编辑技术的快速发展也带来了伦理和安全方面的挑战,需要在科学进步与社会责任之间找到平衡点。未来,只有在广泛社会共识和伦理约束下,基因编辑技术才能健康有序发展,并最大限度避免潜在风险。

系统生物学的兴起

在组学时代的推动下,遗传学正由对单个基因或通路的静态研究,迈向系统性、整体性理解生命复杂过程的新阶段。基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学技术的飞速发展,加速揭示了基因与环境互作、复杂疾病机制、生命调控网络等前沿科学问题。系统生物学以大数据、数学建模和人工智能分析为基础,强调生物系统中各组分的网络耦合与动态调控,被认为是破解疾病治疗、环境保护、农业可持续发展的关键途径。

例如,在肿瘤等复杂性疾病防控中,系统生物学揭示了多基因、多通路、多层级互作特点,为个体化治疗和精准用药提供理论支撑;在粮食安全及生态保护中,系统生物学有助于培育高产、抗逆、资源高效利用的新型作物与生物材料。

展望未来

DNA结构的发现开启了分子生物学时代,彻底改变了我们对生命现象的认识。从最初米歇尔在显微镜下发现“核素”,到沃森和克里克依据X射线衍射照片构建双螺旋模型,再到当代基因编辑与组学技术的变革,人类对遗传物质的认知水平和利用能力持续跃升。

在中国,随着自主创新体系的完善和国家科技投入的持续加码,遗传学将在促进生物医药、分子育种、精准医疗、疾病预防、生态修复等领域持续发挥更大作用。例如,国产高通量基因测序仪、基因检测芯片、转基因作物品种等标志性成果不断实现自主可控,提升了我国基础研究和技术转化能力。

未来,遗传学不仅将在维护国民健康、保障粮食安全、保护生态环境等国计民生领域具有不可替代作用,还将在促进新质生产力跃迁、推动生命科学与数字技术融合发展等方面,创造更多中国方案和中国智慧。同时,我们也亟需加强科学教育与伦理立法,鼓励公众理性认知、积极参与科学决策,确保强大的遗传学技术造福社会、惠及子孙后代。

遗传学的发展历程告诉我们:科学发现源于好奇心与质疑精神,真正的突破则凝聚着跨学科协作、开放共享与坚韧探索。只有将科学创新与社会责任相结合,遗传学才能持续引领人类文明向前发展。

通过回顾DNA发现的历史,我们不仅能够更好地理解现代生物学的核心概念,更能从中汲取科学研究的方法和精神,为未来的科学探索和社会进步奠定坚实基础。