古希腊建筑的柱式美学

古希腊的建筑在世界建筑史上占据着特殊的地位,其最显著的特征在于对几何比例的精确把握和对结构逻辑的清晰表达。站在雅典卫城上远眺,那些用洁白大理石砌成的神庙,通过柱子的排列、横梁的比例和屋顶的坡度,呈现出一种平衡而庄严的美感。这种美感不依赖繁复的装饰,而是来自对尺度关系的深刻理解。

中国古建筑同样发展出了精密的柱式体系。从紫禁城的金丝楠木立柱到应县木塔的多层斗拱,中国工匠们通过“材”这一模数单位,建立起整套建筑的比例系统。但两种建筑体系的出发点有所不同:希腊建筑追求石材的永恒性和视觉上的完美平衡,而中国建筑则注重木构的灵活性和空间的层次变化。

巨石时代的建筑遗存

在希腊建筑走向精致之前,地中海沿岸的早期建造者们用另一种方式展示着人类的建造能力。他们开采巨大的石块,有些长度超过三米,重达数吨,将这些石块堆叠成厚实的城墙和墓室。这种建造方式被称为“巨石砌筑”,其特点是不使用任何黏合材料,完全依靠石块自身的重量和相互之间的摩擦力保持稳定。

这些巨石建筑在砌筑方式上经历了明显的技术进步。最早的做法是将粗糙的大石块直接堆叠,石块之间的空隙用小石头填充。随后,工匠们学会了将石块切割成多边形,使各个面能够紧密咬合,接缝细密到几乎看不出痕迹。再后来,出现了更加规整的方形石块,虽然垂直缝隙仍不完全对齐,但整体已经相当平整。

叠涩拱的技术原理

在这些早期建筑中,有一项技术值得特别关注,那就是用于构筑拱形空间的“叠涩法”。这种方法的原理是让每一层石块都向内伸出一点,一层层逐渐缩小直径,最终在顶部合拢。从外观上看,这形成了一个尖顶的蜂窝状空间。这种技术在中国建筑中也有广泛应用,比如某些古墓的墓室顶部,以及部分城门的内部结构,都采用了类似的做法来分散顶部的重量。

叠涩法的关键在于精确控制每层石块的出挑尺寸。出挑太多会导致结构不稳定,出挑太少则需要更多层数才能合拢顶部。成熟的工匠能够通过经验判断最佳的出挑比例。

迈锡尼的“狮子门”展示了这一时期建筑技术的成熟程度。门洞上方的巨大横梁由单块石材构成,长度超过四米,而横梁之上留出的三角形空间里,雕刻着两只相对而立的狮子。这个三角形空间的存在并非装饰需要,而是为了减轻横梁承受的重量——这是一个实用的结构设计。

另一座重要的建筑是所谓的“阿特柔斯宝库”,这是一座地下的圆形墓室,采用叠涩法建造,每块石头上都钻有小孔,里面曾经插着青铜钉,考古学家推测墙面原本可能覆盖着青铜板。这种用金属板装饰内墙的做法在当时似乎并不罕见,说明早期的希腊工匠已经掌握了多种材料的综合运用。

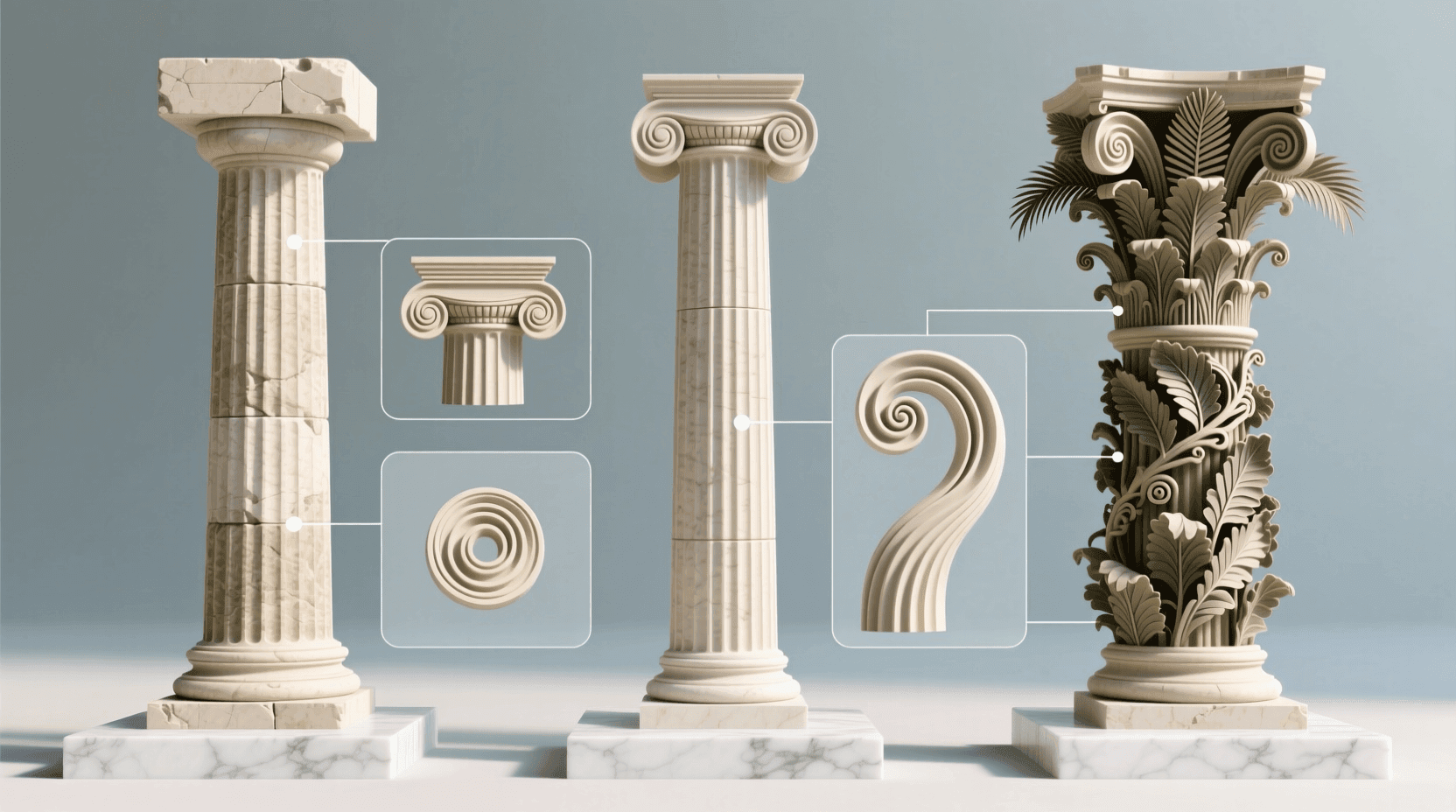

柱式体系的演进

当建筑从简单的遮蔽需求发展为审美表达时,希腊工匠们开始思考一个问题:怎样让承重结构本身成为美的载体?答案就是柱式体系的诞生。这套体系将建筑的各个部分——从地面的台基、承重的柱子到顶部的横梁檐口——全部纳入一个统一的比例关系中,每个构件的尺寸都以柱子底部的直径为基准来确定。

多立克柱式的力量感

多立克柱式是三种主要柱式中最早成熟的一种。科林斯的一座早期神庙展示了这种柱式的原始形态:柱子粗短,高度仅为底部直径的四倍,整体显得敦实厚重。这种比例给人一种强烈的承重感,柱子仿佛在用力支撑着沉重的屋顶。柱身表面没有任何装饰,柱头的造型也极为简洁,就是一个扁平的圆盘。

但这种过于粗壮的比例很快就得到了调整。在埃伊那岛的宙斯神庙中,柱子的高度增加到了五个半直径,整体感觉明显轻盈了许多。更重要的是,柱身表面开始出现微妙的弧度——从底部到顶部,直径逐渐收小,但这种收分不是笔直的,而是带有轻微的凸起,技术上称为“卷杀”。这个细节让柱子看起来有了一种向上的张力,不再是机械地支撑,而是有生命地承托。

到了帕特农神庙,多立克柱式达到了完美的状态。柱高接近六个直径,既不显得臃肿,也不会过于纤细。每根柱子的柱身都经过精心打磨,二十道浅浅的凹槽从下至上笔直延伸,这些凹槽在阳光下形成明暗交替的光影效果,让圆柱看起来更加挺拔。

柱子上方的横梁部分同样遵循着严格的比例关系。紧贴柱头的是一根平直的大梁,称为“额枋”。额枋之上是一排间隔出现的竖条装饰,每个竖条上有三道凹槽,这些被称为“三槽板”。三槽板之间的空白区域,在帕特农神庙中填满了精美的浮雕,描绘着神话故事和战争场景。最上方是出挑的檐口,保护下方的结构免受雨水侵蚀。

爱奥尼柱式的优雅线条

当多立克柱式在希腊本土发展成熟时,东部沿海地区的建筑工匠们发展出了另一种风格。爱奥尼柱式的最大特点是纤细和装饰性更强。柱子的高度达到了九个直径,这种修长的比例立刻改变了建筑的整体气质,从雄壮有力转向轻盈优雅。

柱头的造型是爱奥尼柱式最具辨识度的特征。不同于多立克的简单圆盘,爱奥尼柱头两侧各有一个向外卷曲的涡卷,形似贝壳或者乐谱的卷轴。这种装饰元素源自植物卷须的形态,但被高度程式化,成为一种纯粹的几何图案。

另一个显著差异是爱奥尼柱式有独立的柱础。柱身不再直接立于台基上,而是坐在一个由多层圆盘叠加而成的基座上。这个基座通常由两种线脚组合:凸出的圆环和凹入的凹槽交替排列,形成丰富的光影层次。中国古建筑中的柱础也有类似的功能,不过中国工匠更偏爱在柱础上雕刻莲花、云纹等具象图案,而希腊的柱础保持着抽象的几何形态。

雅典卫城上的伊瑞克提翁神庙是爱奥尼柱式的代表作。这座神庙的平面布局相当复杂,有多个不同高度的部分组合在一起。最著名的是南侧的一个小门廊,那里的屋顶不是由柱子支撑,而是由六尊女性雕像承托——她们身穿长袍,头顶石板,姿态端庄。这种用人像代替柱子的做法被称为“女像柱”,据说灵感来自战败城邦的女性俘虏形象,但在实际效果上,这些雕像与建筑的整体风格完美融合,成为一种优雅的装饰元素。

女像柱的承重原理与普通柱子相同,但视觉效果完全不同。人像的垂直感通过褶皱的长袍得以加强,而头顶的重量则通过精心设计的发髻和头饰来分散,展现出雕塑与建筑的完美结合。

在装饰细节上,爱奥尼柱式也更加丰富。檐口下方常常有一排整齐的小方块装饰,称为“齿饰”,像一排整齐的牙齿。檐口本身的线脚更加复杂,常用的图案包括“卵箭纹”(卵形和箭头交替)和“忍冬纹”(程式化的植物叶片)。这些装饰元素虽然细小,但在地中海强烈的阳光下,能够形成清晰的明暗对比,让建筑立面充满韵律感。

科林斯柱式的华丽装饰

科林斯柱式出现得最晚,是在前两种柱式的基础上发展出来的。它保留了爱奥尼柱式的纤细比例和柱础,但在柱头的设计上做出了大胆的创新:用繁复的植物装饰替代了简洁的涡卷。

科林斯柱头的基本构图是两层莨苕叶。莨苕是一种地中海地区常见的草本植物,叶片边缘有深深的锯齿,形态优美。工匠们将这种叶片的形态抽象化,雕刻成规整的图案,环绕柱头一圈。叶片之间还伸出四个卷须,卷须的顶端向外翻卷,支撑着柱头最上方的方形底板。整个柱头看起来就像一个盛满植物的花篮,繁复而不杂乱。

吕西克拉底纪念碑展示了科林斯柱式的精湛工艺。这是一座小型的圆形建筑,立于高台之上,六根科林斯柱子环绕成一圈,柱间的墙板和柱子本身都由整块大理石雕成。屋顶是鱼鳞状的圆锥形覆盖,顶端原本安放着一座青铜三脚鼎,作为戏剧比赛获胜的纪念。整座建筑高度不过四米多,但每一个细节都打磨得极其精细,被认为是希腊小型纪念性建筑的典范。

建筑类型与空间设计

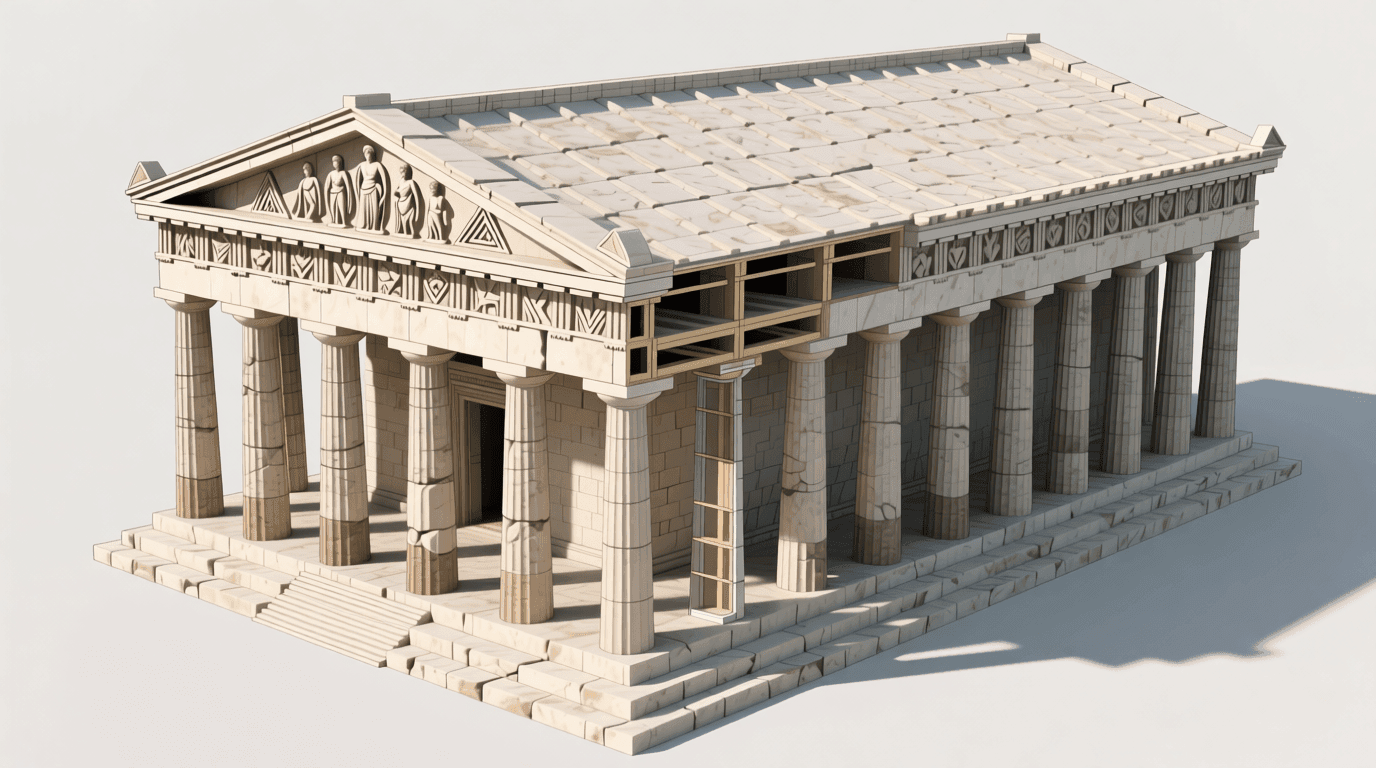

希腊建筑中最重要的类型是神庙。神庙的基本平面相当固定:中央是一个长方形的主体建筑,内部分为前廊、主殿和后室三个部分。主殿内安放着神像,通常尺寸巨大,用黄金和象牙装饰。后室用作储藏贡品和财宝。整个主体建筑的外围,环绕着一圈柱廊,形成有顶的走道。

这种环绕式的柱廊不仅是装饰,更有实用功能。在夏季炎热的地中海气候下,柱廊提供了遮阴的空间,人们可以在神庙周围的走道中休息或进行宗教仪式。柱廊的阴影还在地面上投射出规律的明暗条纹,随着太阳的移动而变化,让建筑与时间产生了联系。

中国的宫殿和寺庙同样重视柱廊空间,但处理方式有所不同。故宫太和殿的月台周围虽然没有柱廊,但建筑本身的深出檐形成了类似的遮阴效果。而在一些寺庙建筑中,回廊不是紧贴主体建筑,而是独立成为一圈围墙,围合出庭院空间。这种内向的空间组织方式与希腊神庙的外向展示形成了有趣的对比。

剧场的声学智慧

希腊剧场是另一种重要的建筑类型。剧场通常依山势而建,在山坡上开凿出一层层半圆形的石阶,观众坐在石阶上,面对山下的圆形表演区。舞台背景是一面装饰华丽的墙,既作为演员的休息室,也为表演提供了背景。

这种设计带来了出色的声学效果。站在舞台中央用正常音量说话,坐在最后一排的观众也能听得清清楚楚。现代声学研究发现,这种效果来自多种因素的综合作用:半圆形的台阶形成了声音的反射面,将声波向上聚拢;石材表面的光滑程度恰到好处,既能反射声音又不会产生回声;而山坡的位置选择也很讲究,通常背风而坐,减少了风声的干扰。

雅典的酒神剧场至今仍然保留着大部分原有结构。在炎热的午后站在那里,不需要任何扩音设备,一枚硬币落地的声音都能传到几十米外。这种简单而有效的设计,展示了古代建筑师对物理规律的直观把握。

视觉矫正的精妙技术

帕特农神庙能够成为古希腊建筑的巅峰之作,除了其比例和结构的完美外,更在于一系列复杂而独到的视觉矫正(Optical Refinement)技术。古代建筑师非常敏锐地观察到,人眼对于线条和形体的感知会产生特定的错觉。为了让神庙在实际观赏时达到感官上的“完美”,他们在每个细节上都做出了微妙的调整。

首先是对横向线条的处理。帕特农神庙的台基(基座)、柱廊和檐口远望似乎都是水平的直线,但真实情况却是这些线条都有了上翘的弧度。三层台阶中间最高,两端略低,这种仅几厘米的弧度足以让地基看起来绝对平直。屋檐的檐口同样有上弧,与台基呼应,进一步消除视觉中的下垂错觉。

此外,所有的柱子在竖直方向上也并非真正垂直,而是略微向内倾斜。每根柱子的上端比底部接近建筑中心线,倾斜角度微小,但远观时会显得尤为自然——这正好修正了纯垂直柱子在视野透视中易于“外倾”的观感。如果理论上所有柱子上延,其轴线会在1500米高空交汇一点,产生某种“包裹”效果,增强整体的稳固感。

柱身的直径也不是自上而下均匀递减,而是中部略微膨胀,形成“卷杀”(Entasis)。这样避免了柱体高挑时产生的“凹腰”幻觉,让柱子看起来有力而优雅。

正因这种方案,每一道构件都需为特定位置量身定制,无法大批量生产。石匠们手工切割、雕琢上千块大理石,每一块都与其他构件略有不同。对精度的不懈追求,使神庙的建造耗时达九年。

柱间距离也十分讲究。表面上看每根柱子好像是等间距分布,实际上,角柱与相邻柱子的距离比普通柱距稍小。因为角柱后方是明亮的天空,在强光下容易显得偏细,因此需缩小间距,让它在视觉上与其他柱子等粗。下表和图表展示了这种微妙的变化:

从图表可以看出,古希腊神庙在柱间距的设计中,角柱与其相邻柱子的间距较小,而中部柱距较大。这种“收窄”处理,正是为了在强光映衬下消除角柱显得更细的视觉错觉。整个柱列看似均匀,实际上每一处间距都经过精密调整。图表所示的数值变化,体现了建筑师将严密的数学推算与视觉感知相结合,使神庙在实际观赏时呈现出最和谐、自然的整体比例。

公共与私密的空间对比

古希腊城市的建筑景观呈现出一种鲜明的反差。公共建筑——神庙、柱廊、剧场——都用最优质的石材建造,外立面装饰着精美的柱式和雕刻,占据着城市中最显眼的位置。而私人住宅则相对简朴,外墙几乎是素面朝街,窗户很少,整体呈现出封闭的姿态。

这种对比并非出于技术限制,而是一种文化选择。希腊城邦强调公共生活的重要性,认为个人住宅过于张扬是不合适的。有记载表明,某位富人因在自家门前使用了柱廊而遭到批评,被认为是炫耀财富的行为。因此,富裕家庭会把装饰的重点放在内部庭院,而非外部立面。

住宅的内向布局

典型的希腊住宅围绕着一个中央庭院展开。庭院四周环绕着柱廊,柱廊内侧是各个房间。男性主人的会客厅、餐厅通常位于庭院的一侧,而女性及家属的起居空间则安排在更深处,有时甚至有独立的第二个小庭院。卧室通常位于建筑的后部或二层。

这种内向型的布局与中国传统四合院有相似之处。北京的四合院同样以庭院为中心,居住空间围绕庭院布置,外墙对街道呈现封闭的姿态。但两者的空间层次有所不同:希腊住宅强调男女空间的分离,而中国四合院更注重长幼尊卑的序列关系,正房、厢房、倒座房各有其位。

室内的采光主要依靠朝向庭院的门窗,临街一侧通常没有窗户,或者只在二层开设很小的窗口。地面房间光线较暗,因此墙面会刷成白色或浅色,并绘制壁画增加视觉趣味。家具相对简单:矮榻配可移动的坐垫,三足或四足的小桌,青铜制的火盆和灯具。

希腊人用餐的方式与中国不同:男性宾客会斜靠在矮榻上进食,而女性则坐在椅子上。这种习俗影响了餐厅的空间布局,矮榻沿墙排列,中央留出空地供仆人行走和表演者活动。

公共市场的宏大尺度

城市中另一个重要的公共空间是市场广场(agora)。这是一个巨大的矩形空间,四周围绕着双层柱廊,柱廊内可以遮风避雨,商贩在此摆摊售卖。柱廊的墙面常常绘有大型壁画,并陈列雕塑作品,让商业空间同时具有艺术展示的功能。

市场广场的柱廊通常采用爱奥尼或多立克柱式,柱间跨度大,形成宽敞的通道。廊道顶部覆盖木椽和陶瓦,内部空间凉爽舒适。来自各地的商品在此交易:纺织品、陶器、金属器具、香料、象牙、奴隶……市场广场不仅是经济中心,也是社交场所,人们在这里交流信息、辩论政治、洽谈生意。

中国古代的市场在功能上相似,但形态完全不同。中国的“市”通常是街巷型的线性空间,而非广场型的围合空间。长安城的东市、西市沿街设店铺,形成商业街区,这种布局更适合木构建筑体系和中国城市的坊里制度。

比例系统的数学之美

希腊建筑的美感建立在一套严密的比例系统之上。这个系统的基础是“模数”概念:选取柱子底部的直径作为基本单位,建筑的其他所有尺寸都以这个单位的倍数或分数来确定。柱子的高度是6个模数,柱头的高度是1个模数,额枋的高度是1.5个模数……通过这种方式,整座建筑的所有构件都保持着和谐的数学关系。

这种思维方式与中国古建筑的“材”制异曲同工。宋代《营造法式》规定,斗拱的截面高度为一“材”,建筑的其他构件尺寸都以“材”为基准。两种体系的共同点在于,都试图用一个基本单位统领全局,使建筑达到内在的协调。区别在于,希腊体系侧重视觉比例,而中国体系更关注构件的等级和功能层次。

除了模数系统,希腊建筑师还运用了一些几何比例关系。例如,某些建筑的长宽比接近黄金分割(约1:1.618),这个比例被认为最能引起视觉愉悦。建筑立面的各个部分——台基、柱身、檐部——的高度比也常常接近简单的整数比,如2:3:1或3:5:2,这些比例关系在音乐中对应着和谐的音程。

这种对数学关系的重视,让希腊建筑具有一种理性的美感。每个部分都不是随意设置的,而是整体系统中的必然存在。当你站在帕特农神庙前,感受到的不仅是大理石的质感和雕刻的精美,更是一种深层的秩序感——这正是数学与艺术结合的产物。

设计理念的核心原则

回顾希腊建筑的发展历程,可以提炼出几个贯穿始终的核心原则。这些原则不仅塑造了具体的建筑形式,也体现了古希腊人的哲学思考和审美追求。

结构的诚实表达

希腊建筑从不掩饰其结构逻辑。柱子就是柱子,承担着支撑的功能,其形态清晰地传达出这一作用。梁就是梁,横跨在柱头之上,将重量向下传递。即使是装饰性的元素,如三槽板,也源自木构时代梁端的真实形态。这种“结构诚实”的态度,让建筑显得光明磊落,没有虚假的伪装。

相比之下,后世某些建筑风格会用装饰掩盖结构,或者制造结构的假象。希腊建筑拒绝这样做。它让每个构件都在合理的位置上承担合理的功能,形式与功能达成统一。

人体尺度的参照

希腊建筑的尺度始终以人为参照。神庙的台阶高度适合人的步伐,柱子的间距符合人的视觉习惯,柱廊的宽度容纳人的行走和停留。即使是规模宏大的建筑,也不会让人感到压迫或疏离,而是保持着一种亲切的可接近性。

这与埃及建筑形成鲜明对比。埃及的神庙和陵墓追求超人的尺度,巨大的石柱、高耸的塔门,目的是展现神权和王权的威严。希腊建筑则认为,建筑应该服务于人,而不是压倒人。神庙虽然供奉神灵,但其尺度仍然是人性化的。

克制的装饰原则

希腊建筑的装饰遵循严格的克制原则。雕刻和彩绘集中在特定的位置:山墙内的三角形空间、三槽板之间的方形间板、檐口下方的线脚。这些装饰区域与素面的柱身、墙面形成对比,让装饰更加突出,同时避免了繁琐堆砌。

即使是装饰本身,也保持着高度的程式化和几何化。植物纹样被简化为规整的图案,人物雕像遵循理想化的比例,色彩的使用也相对节制。这种克制让建筑保持了清晰的轮廓和纯粹的形式,不会因过度装饰而失去建筑性。

希腊建筑的装饰原则可以概括为:必要的装饰才出现,装饰出现必有其位,位置确定形式随之。这种理性的装饰观念对后世建筑产生了深远影响。

东西方建筑体系的对比

将古希腊建筑与中国古代建筑并置观察,可以发现两个伟大文明在建筑上的不同选择。这些差异不仅是技术和材料的差异,更反映了不同的哲学观念和社会结构。

材料选择的文化含义

希腊建筑选择石材作为主要材料,追求建筑的永恒性。大理石不会腐朽,能够承受数千年的风雨侵蚀。这种选择背后是对不朽的向往——建筑被视为文明的纪念碑,应该超越个人的生命而存在。

中国古建筑则以木材为主,接受建筑的有限寿命。木构建筑需要定期维护更新,建筑的延续依靠的不是材料本身的耐久,而是营造技术的代代相传和社会的持续维护。这种选择体现了"生生不息"的观念——重要的不是某一座具体建筑的永存,而是建筑形制和文化传统的延续。

空间组织的哲学差异

希腊建筑是单体式的。一座神庙就是一个完整的建筑对象,其美感来自自身的比例和细部。即使多座建筑并置,如雅典卫城上的多座神庙,它们也保持着各自的独立性,没有严格的轴线关系。

中国建筑则是群体式的。单体建筑常常只是整体组群中的一个元素,必须放在院落、轴线、序列的关系中才能理解其意义。紫禁城的太和殿本身固然雄伟,但其意义更多地来自于它在三大殿、内外朝、整个宫城中的核心位置。

结构逻辑的表达方式

希腊建筑的结构是清晰可见的梁柱体系。柱子垂直站立,大梁横向架设,屋顶由木椽和瓦片覆盖。所有的受力关系一目了然,符合直观的力学逻辑。

中国木构建筑的结构看似复杂,实则也是梁柱体系,但通过斗拱这一独特构件,将柱顶到屋檐的过渡变得更加丰富。斗拱既是结构构件,又是装饰要素,它将力的传递转化为一种视觉的韵律。这种"亦结构亦装饰"的做法,在希腊建筑中较少见。

对后世的不同影响

希腊建筑体系通过罗马传播到整个欧洲,成为西方古典建筑的基础。文艺复兴时期,建筑师们重新研究古希腊的柱式和比例,发展出新古典主义风格。直到今天,希腊柱式仍然出现在西方的议会大厦、博物馆、纪念性建筑中,成为一种普世的建筑语言。

中国木构体系则在东亚形成了自己的影响圈。日本、朝鲜、越南的传统建筑都受到中国体系的影响,虽然各有变化,但基本的营造法式和空间观念一脉相承。这种影响更多地保持在东亚文化圈内,较少向外传播,但在区域内则形成了高度成熟和稳定的传统。

永恒的启示

古希腊建筑给后世留下的,不仅是一批可供参观的遗迹,更是一套完整的设计思想。这套思想的核心在于:建筑应该是理性的产物,是数学、几何、力学和美学的综合体现;建筑的美来自比例的和谐、结构的诚实和细节的精致;建筑师的任务不是炫技,而是在限定的条件下寻找最完美的解决方案。

站在帕特农神庙的废墟前,即使经历了两千多年的风霜和战火,那些依然挺立的石柱仍然传递着这种理性的美感。没有喧闹的装饰,没有刻意的奇巧,只有比例、光影、质感的完美配合。这种美是永恒的,因为它诉诸的是人类普遍的审美感知,而非一时的流行趣味。

对于今天的建筑学习者而言,希腊建筑提供了一个重要的参照系。当代建筑虽然有了钢筋混凝土、玻璃幕墙等新材料,有了计算机辅助设计等新工具,但建筑设计的基本问题并未改变:如何处理比例关系?如何让结构与形式统一?如何在功能需求和审美追求之间找到平衡?这些问题的答案,在两千年前的希腊建筑中已经有了精彩的示范。

学习希腊建筑不是要照搬其形式,而是要理解其背后的设计逻辑和思维方式。每个时代都有自己的材料、技术和审美,但对秩序、比例、和谐的追求是跨越时代的。

古希腊人相信,美是可以通过理性来把握的,建筑的完美可以通过精确的计算和细致的推敲来实现。这种信念在帕特农神庙中得到了最充分的证明。那座神庙不是神的杰作,而是人的理性与创造力的结晶——这或许才是它最值得我们铭记的意义。