伊斯兰建筑风格

伊斯兰建筑从公元7世纪开始发展,在跨越千年的演变中形成了独特的建筑语言。这种建筑风格并非凭空产生,而是在吸收罗马、拜占庭建筑的结构技术基础上,融合波斯装饰艺术传统,最终创造出极具辨识度的建筑形式。从波斯高原到伊比利亚半岛,从埃及尼罗河谷到印度恒河平原,伊斯兰建筑展现出既统一又多样的面貌。

理解伊斯兰建筑的关键在于把握两个核心维度:其一是结构系统的延续性,其二是装饰体系的创新性。在结构方面,拱券、穹顶、扶壁等技术直接继承自罗马和拜占庭传统;而在装饰方面,受宗教规范的约束,建筑师发展出以几何纹样、植物图案和书法艺术为主的装饰体系,达到了极高的艺术水准。

建筑特征与技术体系

结构原理的传承

伊斯兰建筑在结构技术上主要借鉴了罗马和拜占庭的成熟体系。筒形拱顶、穹顶和帆拱构造成为清真寺建筑的基本骨架。这种选择有其实用考量:拱券结构能够跨越较大空间,适合容纳大量信众;穹顶不仅提供良好的声学效果,还能在炎热的气候中形成对流通风。

帆拱(pendentive)是连接方形平面与圆形穹顶的关键构件,通过四个三角形的过渡面,将穹顶的重量均匀传递到四个角落的支撑柱上。

中国传统建筑在解决大跨度空间问题时采用了不同的路径。以北京天坛祈年殿为例,通过层层叠叠的斗栱系统和木构架,实现了直径32.72米的圆形大殿,无需一根铁钉。西安化觉巷清真寺则展现了中国工匠对伊斯兰建筑的本土化诠释:外观采用中国传统的飞檐斗栱,内部空间布局却遵循清真寺的功能需求,形成了独特的"中式清真寺"类型。

装饰艺术的革新

伊斯兰教义禁止在宗教建筑中使用生物形象,这一限制反而激发了建筑师在抽象装饰上的创造力。几何纹样成为主要的装饰语言,利用正方形、六边形、八边形等基本图形,通过旋转、镜像、平移等变换,创造出无限延展的图案。阿拉伯式花纹(arabesque)则以藤蔓、叶片等植物元素为基础,形成流畅优雅的曲线构图。书法艺术更是将文字本身转化为装饰,库法体(Kufic)和纳斯赫体(Naskh)等字体被精心设计,成为墙面、拱门、穹顶上的主要装饰元素。

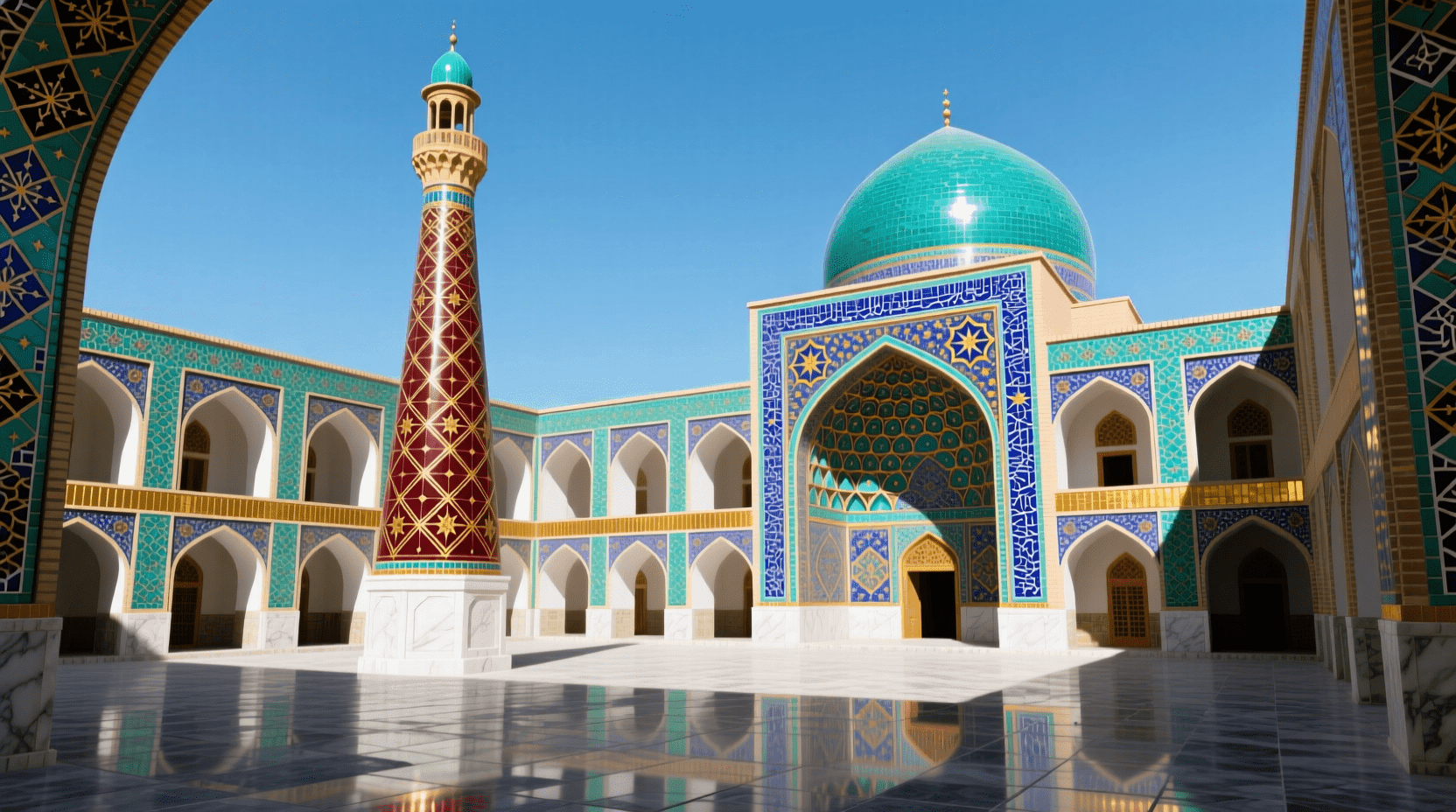

彩色装饰技术在伊斯兰建筑中达到了很高的水平。早期多使用镶嵌马赛克,将玻璃、陶瓷碎片组合成复杂图案。后来发展出更为经济的釉面砖技术,尤其是波斯地区生产的蓝、绿、黄色釉面砖,色彩鲜艳持久。这种对彩色装饰的重视与中国建筑有相似之处:北京故宫的琉璃瓦、天坛的蓝色琉璃顶、颐和园的彩画,都体现了对色彩的精心运用。不过两者的色彩体系不同,伊斯兰建筑偏爱冷色调的蓝绿配合暖色调的黄橙,中国建筑则更多使用黄、红、绿的组合,并赋予这些颜色等级和象征意义。

特征性建筑元素

伊斯兰建筑发展出一些极具辨识度的建筑元素,如马蹄形拱门、宣礼塔和钟乳石装饰,这些元素与中国建筑中的相似构件在形式和工艺上既有差异,也有有趣的对照。下面的表格对比了伊斯兰建筑与中国建筑中具有代表性的建筑元素:

伊斯兰建筑在结构和装饰手法上不断创新,如马蹄形拱门不仅用于门窗,也成为回廊连续拱券的基本单元;尖拱则广泛见于波斯和中东,有助于优化荷载结构。宣礼塔作为清真寺的标志性构件,风格因地而异,塔身高耸纤细,层层阳台,顶部收束于小型穹顶或尖顶,各地形制丰富多样。钟乳石装饰则为伊斯兰建筑独创,精致且立体,既起到视觉焦点的作用,又展现了高超的雕刻与设计技巧。

与此相对,中国建筑中的藻井同样位于天花板中心,通过斗栱或木雕结构层层内收,形成强烈的向心感。山西应县木塔的藻井,采用复杂的榫卯结构,在不用钉子的前提下,成功实现三维几何造型,其木作复杂度与伊斯兰石雕的精细难分高下。两者虽材质不同,但对空间几何与视觉效果的追求高度一致,体现出不同文化背景下的工艺共鸣和美学追求。

清真寺的建筑布局

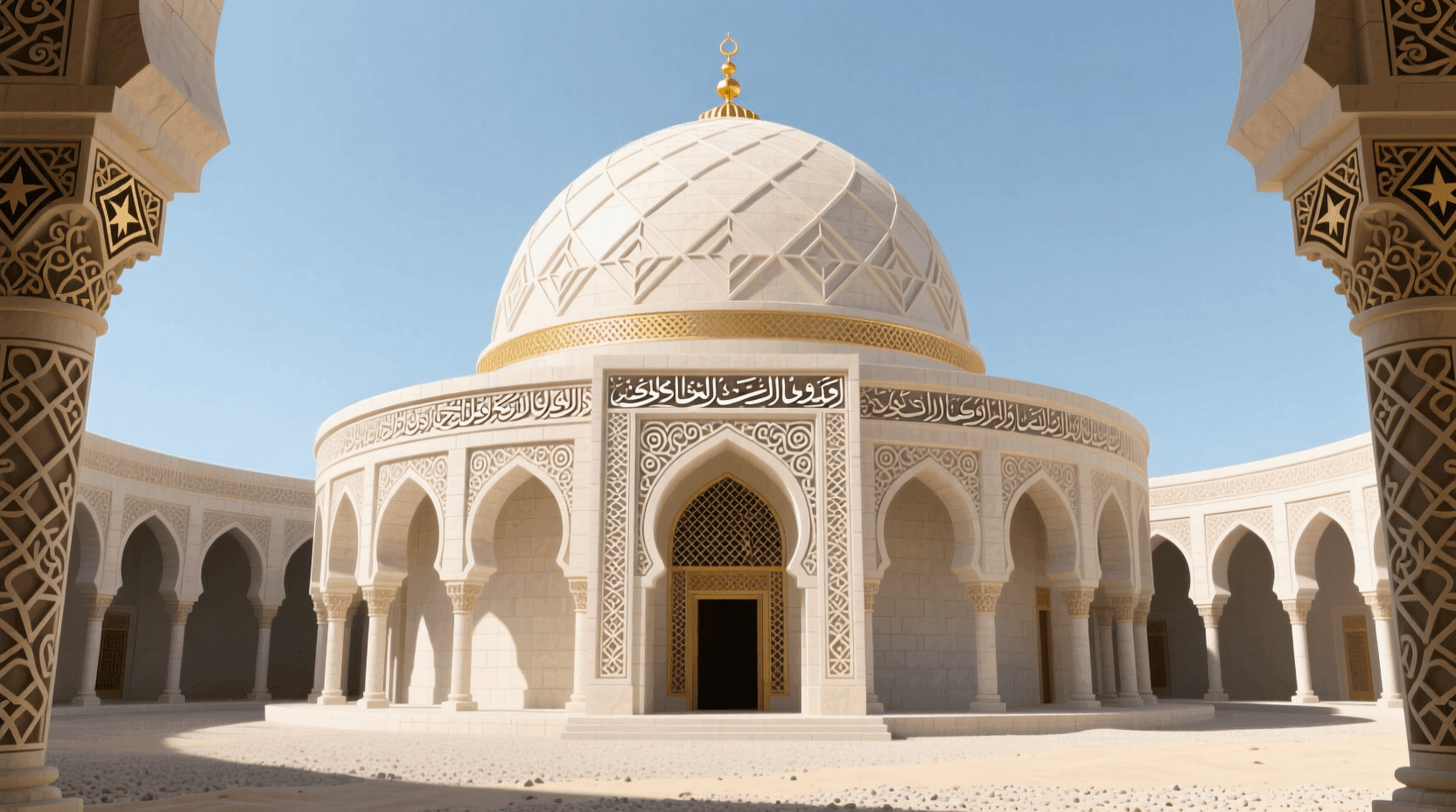

清真寺作为伊斯兰建筑的核心类型,其空间组织遵循严格的宗教功能要求。理解清真寺的布局原理,能够更好地把握伊斯兰建筑的空间逻辑。

基本空间构成

清真寺的核心是祈祷大厅,所有信众在这里集体礼拜。大厅必须明确指示麦加的方向,这一方向称为“朝向”(qibla)。面向麦加的墙面称为朝向墙,墙上设有壁龛(mihrab),这是整个清真寺在视觉上和精神上的焦点。壁龛通常装饰华丽,使用珍贵的大理石、玛瑙、碧玉等材料,并配以精美的马赛克和书法。

壁龛旁边是讲坛(minbar),通常是一个带有阶梯的高台,伊玛目在此主持礼拜和宣讲教义。讲坛的设计往往十分考究,运用精细的木雕或石雕工艺。另一侧可能设有统治者或显贵的专用包厢,形式上类似于小型的观礼台。

祈祷大厅前方通常设有开敞的中庭,四周以拱廊环绕。中庭不仅提供过渡空间,也是信众净身的场所,中心往往设有水池或喷泉。拱廊在炎热的气候中提供阴凉,同时也是一个半开放的祈祷空间。

地域性变化

清真寺的具体形式在不同地区呈现出显著差异。埃及和叙利亚的清真寺多采用开敞的庭院式布局,祈祷大厅只是环绕中庭的一侧廊道,其余三侧也设有较浅的拱廊。这种布局适应炎热干燥的气候,最大化提供通风和阴凉。

波斯和中东地区的清真寺则倾向于集中式平面,以巨大的穹顶覆盖主要祈祷空间。土耳其的清真寺受拜占庭影响最深,采用圣索非亚大教堂式的多穹顶体系:中心主穹顶辅以若干个小穹顶,四角设宣礼塔,前方保留了中庭。这种类型的清真寺在空间的集中性和纪念性上更为突出。

印度的清真寺融合了本地传统。建筑材料多使用红砂岩和白色大理石,装饰中出现了更多的植物雕刻,整体风格更为繁复华丽。墓葬建筑在印度获得了特别的重视,规模和精美程度甚至超过清真寺本身。

西班牙的清真寺形成了独特的摩尔风格。科尔多瓦大清真寺采用“森林柱廊”的设计,数百根柱子支撑起双层叠拱,创造出极具韵律感的内部空间。这种设计在结构上借鉴了罗马渡槽,在美学上则达到了独特的诗意效果。

附属功能建筑

大型清真寺往往附带多种服务设施。经学院(madrasa)用于宗教和世俗知识的教育,通常围绕小型庭院布置教室和宿舍。图书馆收藏经典和学术著作,在伊斯兰黄金时代扮演了知识传播的重要角色。慈善设施如医院、救济所、驿站等也常与清真寺一体规划,形成综合性的社会服务中心。

这种将宗教建筑与公共服务设施相结合的传统,在中国的寺庙建筑中也能看到类似做法。佛教寺院往往设有藏经楼、僧房、斋堂、客房等配套建筑,一些大型寺院还附设医馆或粥厂。这反映出宗教建筑在前现代社会承担的多元功能。

东方地区的建筑成就

波斯的彩色世界

波斯地区的伊斯兰建筑以色彩之丰富而著称。釉面砖技术在这里达到了艺术的高峰,建筑外立面被蓝、绿松石、黄、白等色彩的瓷砖完全覆盖,形成极为壮观的视觉效果。这些瓷砖不是简单的平铺,而是按照精心设计的几何或植物图案拼接,每一块砖都经过准确的切割和烧制。

苏丹尼耶的奥尔杰图墓(14世纪)展现了波斯建筑的典型特征。这座八角形建筑高达50米,穹顶直径25米,外墙包裹着复杂的釉砖图案。墓室内部的穹顶装饰更为精彩,几何纹样、花卉图案和书法以不同的色彩层次铺展开来,光线透过高窗投射进来,整个空间笼罩在蓝绿色的梦幻氛围中。

波斯建筑对釉砖的运用可以与中国的琉璃瓦技术相提并论。北京天坛的祈年殿覆盖着深蓝色琉璃瓦,象征天空;紫禁城的宫殿使用黄色琉璃瓦,代表皇权。但两者的使用方式存在差异:中国琉璃瓦主要用于屋顶,墙体多为红墙或白墙;波斯釉砖则从墙根到穹顶全面覆盖,形成更强烈的色彩冲击。

埃及的石造传统

埃及的伊斯兰建筑继承了古代埃及的石造传统,大量使用花岗岩、斑岩、努米底亚大理石等坚硬石材。这些材料往往直接取自法老时代的神庙和金字塔,经过重新切割和组合,获得了新的生命。

伊本·图伦清真寺(879年)是开罗现存最古老的清真寺,体现了早期伊斯兰建筑质朴雄壮的特质。清真寺占地约26,000平方米,中庭四周是宽阔的拱廊,拱券简洁有力,装饰相对克制。宣礼塔的设计尤为独特,采用螺旋形外阶梯盘绕而上,这一形式明显借鉴了美索不达米亚的塔庙(ziggurat)传统。

卡特贝清真寺(1474年)代表了埃及伊斯兰建筑的成熟阶段。这座小型清真寺位于开罗城区,尺度宜人,比例优美。石雕装饰精致而不繁琐,穹顶和宣礼塔的轮廓线条流畅。建筑整体展现出对细节的敏锐把握和对材料特性的深刻理解,被认为是埃及伊斯兰建筑的精华之作。

埃及伊斯兰建筑的另一个特点是住宅设计的精致化。上层楼面设有挑出的木格窗(mashrabiya),既提供隐私保护,又允许空气流通。接待厅铺设地毯,墙面装饰精美的灰泥雕刻或彩绘,顶棚常有华丽的彩绘和镶嵌。这种对居住舒适度的重视,与中国传统民居的设计理念不谋而合。江南园林的漏窗、北京四合院的垂花门,都体现了在有限空间内创造视觉和空间层次的智慧。

印度的融合风格

伊斯兰建筑传入印度后,与本地的建筑传统产生了深刻的融合。莫卧儿王朝(1526-1857)时期是这一融合的高峰,形成了独特的印度-伊斯兰风格。

泰姬陵(1653年)无疑是这一风格的巅峰之作。这座陵墓为莫卧儿皇帝沙贾汗为其爱妃泰姬·玛哈尔而建,历时22年完成。建筑采用纯白色大理石建造,在阳光下呈现出微妙的色彩变化。平面为严格的对称布局:主体建筑位于高台中心,四角各立一座宣礼塔;建筑前方是长方形水池,倒映出完整的建筑形象;整个建筑群坐落在精心设计的波斯式花园中,四条水渠将花园分为四部分。

泰姬陵的装饰工艺达到了极高水准。白色大理石上镶嵌着玛瑙、血石、碧玉等半宝石,组成花环、卷草、几何图案等纹样。这种工艺被称为“细石镶嵌”(pietra dura),色彩对比微妙而丰富,工艺精度令人赞叹。主厅的穹顶高达73米,内部音响效果极佳,回声可持续数秒。

印度的墓葬建筑传统源自中亚的突厥-蒙古民族。这些游牧民族有为死者建造纪念性建筑的传统,这一习俗在定居后得以延续和发展。在印度,陵墓往往比清真寺更为宏大和精美。除了泰姬陵,德里、阿格拉、比贾布尔等地都有大量精美的陵墓建筑,形成了独特的建筑类型。

中国同样有悠久的墓葬建筑传统,但在形式和理念上与印度差异显著。中国的帝王陵墓强调地下宫殿,地面建筑相对简朴,整体营造山水环境。明十三陵、清东陵等皇家陵园占地广阔,建筑沿中轴线展开,强调空间序列和仪式感。相比之下,印度-伊斯兰陵墓将纪念性集中在单体建筑上,通过建筑本身的体量、比例和装饰达到震撼效果。

西班牙的摩尔建筑

伊斯兰势力自8世纪进入伊比利亚半岛,在这里建立了繁荣的文明,留下了欧洲大陆上最重要的伊斯兰建筑遗产。西班牙的摩尔建筑在装饰艺术上达到了极致,形成了区别于东方的独特风格。

科尔多瓦大清真寺

科尔多瓦大清真寺始建于785年,经过多次扩建,最终形成占地约148,500平方米的巨大建筑,仅次于圣彼得大教堂。清真寺最引人注目的特征是其内部的双层叠拱柱廊。856根柱子以茂密的阵列排布,每根柱子上方先是一层马蹄形拱券,其上再叠加一层半圆拱券。下层拱券用红砖砌筑,上层用白石雕凿,红白相间形成强烈的韵律感。

这种双层拱券设计有其结构和美学双重考量。从结构上说,下层拱券跨度有限,难以支撑高大的空间;通过增加上层拱券,有效增加了柱廊的高度。从美学上说,双层拱券创造出纵深的透视效果,行走其间如同穿行于抽象的森林,光影在层层拱券间流动,营造出既神秘又开阔的空间感受。

清真寺的米哈拉布区域是装饰的重点。前厅的拱顶采用交叉肋拱,肋条相互穿插形成复杂的几何图案,表面覆盖金色马赛克和雕刻。窗户采用镂空的石雕,既过滤强烈的阳光,又投射出变幻的光影图案。米哈拉布本身由单块大理石雕刻而成,表面装饰着精美的浮雕和镶嵌,立柱使用碧玉材质。整个区域的色彩以金色、蓝色为主,辅以红、绿等色,形成富丽堂皇的视觉效果。

科尔多瓦清真寺在材料利用上体现了摩尔人的务实精神。856根柱子中的大部分取自罗马时代的建筑遗址,包括神庙、别墅、渡槽等。这些柱子材质各异,有斑岩、花岗岩、大理石、碧玉等,高度和样式也不尽相同。建筑师通过在柱头上增加过渡构件,巧妙地统一了这些差异,使整体呈现和谐的韵律。

阿尔罕布拉宫

阿尔罕布拉宫坐落于格拉纳达城外的山丘上,是格拉纳达王国的宫殿和城堡。这座建筑群始建于13世纪,在14世纪达到最盛期,是摩尔建筑艺术的集大成之作。整个建筑群由防御工事、宫殿、花园和服务设施组成,功能复杂而布局合理。

宫殿的外观相对朴素,城墙厚达5.5米,以防御为首要考量。但走入内部,立刻进入一个装饰的王国。所有墙面、柱子、天花板都覆盖着灰泥浮雕,图案之精密、雕刻之细腻令人惊叹。灰泥装饰采用模具制作,每一块都单独烧制后拼接,接缝处理得天衣无缝。装饰图案包括几何纹样、阿拉伯式花纹、书法铭文等,这些元素相互交织,形成无限延展的视觉效果。

使节厅是宫殿中最宏大的空间,拱顶高达数十米,内部可容纳数百人。天花板采用木质构件组合,雕刻有星形和多边形图案,表面涂以金色和蓝色。墙面下部用彩色瓷砖铺贴,上部是精细的灰泥雕刻。窗户狭小而位置较高,透入的光线经过折射,照亮整个空间又不至于刺眼。

狮子庭院是阿尔罕布拉宫最著名的空间。中央是一座精美的喷泉,泉盘由12头白色大理石狮子托举,泉盘边沿刻有诗句。四条水渠从喷泉延伸向四周的拱廊,水流潺潺,在炎热的气候中带来清凉。庭院四周是纤细的大理石柱廊,柱子成对或成组排列,支撑着镂空的灰泥屏风。整个庭院尺度宜人,装饰精致,体现出摩尔人对庭院空间的精心营造。

阿尔罕布拉宫对木材的处理技术令人惊讶。宫殿的木质构件经过600多年依然保存完好,没有腐朽或虫蛀的迹象。这得益于特殊的木材处理方法,虽然具体配方已经失传,但效果远超同时期欧洲建筑。相比之下,后来添加的木构件往往布满蛛网和虫眼,而摩尔时期的木材表面光洁如新。

中国古建筑同样拥有卓越的木材防腐技术。山西应县木塔建于1056年,塔高67.31米,全木构造,历经近千年风雨和多次地震依然屹立。木塔采用优质松木,经过桐油浸泡和矿物涂料保护,有效防止了腐朽和虫害。这种对木材性能的深刻理解和对细节的严格把控,与摩尔工匠的精神一脉相承。

装饰技法的地域特色

西班牙摩尔建筑在装饰技法上形成了鲜明的地域特色。与东方伊斯兰建筑大量使用釉面砖不同,西班牙更多采用灰泥(stucco)装饰。灰泥是一种用石膏、石灰和水调制的材料,可塑性强,干燥后坚硬。工匠将灰泥涂抹在墙面或天花板上,趁未完全干透时进行雕刻,或使用模具压印出图案。表面还可以施以彩绘或镀金,增加装饰效果。

灰泥装饰的优势在于成本相对低廉,施工灵活,可以在有限的预算下实现极为繁复的装饰效果。劣势是耐久性不如石雕或瓷砖,容易受潮损坏。但在西班牙相对干燥的气候下,灰泥装饰能够长期保存。

瓷砖在西班牙也有使用,但规模和精度不及波斯。科尔多瓦清真寺的维利亚维西奥萨礼拜堂(13世纪)采用了彩色瓷砖装饰,但色彩相对简单,以蓝、绿、黄为主,图案也较为朴素。这反映了西班牙在陶瓷工艺上与东方的差距。

木雕是西班牙摩尔建筑的另一强项。阿尔罕布拉宫的天花板大量使用雪松、柠檬木等芳香木材,雕刻成星形、六角形等几何图案,表面涂以蓝色和金色。这些木质天花板不仅美观,还散发出淡淡的木香。托莱多、塞维利亚等地的建筑也大量采用镂空木雕制作屏风和家具,工艺精湛。

土耳其的拜占庭遗风

奥斯曼土耳其在1453年攻占君士坦丁堡后,伊斯兰建筑进入了新的阶段。土耳其建筑师直接面对着拜占庭建筑的杰作——圣索非亚大教堂,这座6世纪的建筑以其巨大的穹顶和精妙的结构震撼了征服者。土耳其的清真寺设计在很大程度上受到圣索非亚的影响,形成了独特的奥斯曼风格。

结构上的继承

奥斯曼清真寺采用集中式平面,以巨大的中央穹顶为核心,四周布置半穹顶和小穹顶。这种布局直接借鉴了圣索非亚大教堂,但进行了简化和标准化。苏莱曼清真寺(1558年)是这一类型的典范,由伟大的建筑师希南设计。清真寺主穹顶直径27.5米,高53米,四角各有一座高耸的宣礼塔,高度达76米。穹顶通过四个巨大的扶壁和一系列小穹顶将重量传递到地面,结构清晰合理。

希南(Mimar Sinan,约1490-1588)是奥斯曼帝国最杰出的建筑师,一生设计了300多座建筑,包括清真寺、桥梁、水道、宫殿等。他深入研究了圣索非亚大教堂的结构,并在设计中加以改进和创新。

土耳其清真寺在结构上比拜占庭建筑更为简洁。圣索非亚大教堂为了支撑巨大的穹顶,使用了复杂的扶壁、半穹顶、拱券等构件,外观显得厚重。奥斯曼建筑师通过改进穹顶的几何形状和支撑方式,减少了辅助结构的体量,使建筑轮廓更为简洁。同时,大量使用四座或六座宣礼塔,与主穹顶形成挺拔的天际线,这成为奥斯曼清真寺最显著的外观特征。

装饰上的差异

土耳其清真寺的装饰相对简朴,缺乏波斯和西班牙建筑那种色彩的绚烂和装饰的繁密。外立面通常保持石材的本色,少有彩色瓷砖的大面积运用。内部装饰以书法和简单的几何纹样为主,色彩偏向冷色调。

苏莱曼清真寺的内部以蓝色和白色为主调,穹顶和墙面采用伊兹尼克(İznik)出产的蓝白瓷砖装饰,图案以郁金香、康乃馨等花卉为主,风格清新淡雅。这与波斯建筑那种浓烈的色彩对比形成鲜明反差。书法在装饰中占据重要位置,大幅的书法作品悬挂在墙面显著位置,字体遒劲有力。

建筑后方往往附设陵墓,这是突厥民族传统的延续。陵墓采用独立的小型建筑,覆以穹顶,墙面镶嵌宝石和彩色玻璃,装饰程度远超清真寺本身。苏莱曼清真寺的陵墓区埋葬着苏莱曼一世及其继任者,墙面密布绿宝石、红宝石、蓝宝石等珍贵材料,在烛光下闪烁着迷人的光泽。

城市尺度的建筑

土耳其清真寺在城市空间中扮演重要角色。由于伊斯坦布尔的地形多山,清真寺往往选址在高地,其穹顶和宣礼塔成为城市天际线的主导元素。从博斯普鲁斯海峡远眺,层层叠叠的穹顶和尖塔构成极具辨识度的城市轮廓。

艾哈迈德清真寺(又称蓝色清真寺,1617年)是奥斯曼建筑的另一杰作。这座清真寺拥有六座宣礼塔,是除麦加圣寺外唯一享有此殊荣的清真寺。内部装饰大量使用伊兹尼克蓝瓷砖,光线透过彩色玻璃窗投射进来,整个空间笼罩在蓝色的光晕中,因此得名蓝色清真寺。

清真寺外部天际线的优美程度是土耳其建筑的一大特色。主穹顶、半穹顶、小穹顶层层递减,形成金字塔式的轮廓。四角的宣礼塔如同火箭般直刺天空,强化了建筑的向上感。这种对轮廓线的重视,体现了建筑师对建筑在城市尺度上的视觉效果的深刻理解。

中国传统建筑同样重视天际线的营造。北京紫禁城的建筑群采用层层递进的布局,从外朝到内廷,建筑高度逐渐递减,屋顶形式也从最高等级的重檐庑殿顶过渡到单檐歇山顶,形成有序的韵律。站在景山之巅俯瞰紫禁城,金色琉璃瓦屋顶连绵起伏,形成壮观的屋顶景观。这种对建筑群体形象的整体把控,与奥斯曼建筑师的理念异曲同工。

生活建筑的特色

奥斯曼时期的宫殿和住宅建筑采用了不同于清真寺的设计逻辑。宫殿通常由若干个独立的小型建筑组成,分散布置在园林中,被描述为“镀金木帐篷的花园”。这反映了突厥民族的游牧传统——即使定居后,仍保持对轻质建筑和自然环境的偏好。

托普卡帕宫是奥斯曼苏丹的主要宫殿,占地广阔,但没有一座特别宏大的主体建筑。宫殿由数十个亭阁组成,每个亭阁都有特定功能,如接见厅、藏宝库、后宫、厨房等。建筑之间由花园和庭院连接,整体布局自由而富于变化。

19世纪中期以后,土耳其建筑开始受到欧洲新古典主义和巴洛克风格的影响。多尔玛巴赫切宫(1856年)和贝勒贝伊宫(1865年)采用了欧洲宫廷建筑的形式,内部装饰奢华,大量使用水晶吊灯、镜面墙、大理石等元素。这些建筑虽然精美,但已经脱离了传统伊斯兰建筑的审美体系,标志着奥斯曼帝国在文化上向西方的转向。

建筑学价值的总结

伊斯兰建筑在建筑史上的位置颇为特殊:它在结构技术上没有根本性的创新,却在装饰艺术上达到了前所未有的高度。

从结构原理来看,伊斯兰建筑主要继承了罗马的拱券体系和拜占庭的穹顶技术,马蹄形拱虽然是其标志性元素,但本质上只是圆拱的变体,不构成新的结构原理。柱子、梁、拱、穹顶等基本构件都有明确的前身,建筑师的贡献在于对这些元素的巧妙组合和比例的精心推敲,而非结构体系的根本变革。

但在装饰领域,伊斯兰建筑开辟了新的天地。宗教禁止使用生物形象的规定,迫使建筑师转向抽象的几何和植物图案,这一限制反而激发了无穷的创造力。伊斯兰建筑师发展出极为复杂的几何图案系统,通过基本图形的旋转、对称、嵌套等变换,创造出无限延展的装饰语言。这种抽象装饰的成就,在世界建筑史上是独一无二的。

色彩的运用是伊斯兰建筑的另一大特色。无论是波斯的釉面砖、埃及的彩色玻璃,还是西班牙的灰泥彩绘,都展现出对色彩的敏锐感知和精湛的控制能力。冷暖色调的搭配、对比色的运用、色彩层次的营造,都达到了很高的艺术水准。这种色彩敏感性一直延续到今天的伊斯兰世界,体现在地毯、纺织品、陶瓷等工艺品中。

空间的营造是伊斯兰建筑值得重视的另一方面。清真寺的祈祷大厅创造出独特的空间体验:科尔多瓦的森林柱廊给人以迷失于抽象空间的感受;土耳其清真寺的集中式穹顶营造出庄严神圣的氛围;波斯建筑的彩色装饰将空间染成梦幻的蓝绿世界。每一种地域风格都发展出自己的空间语言,共同丰富了伊斯兰建筑的表现力。

庭院在伊斯兰建筑中扮演核心角色,这一点与中国建筑有深刻的共鸣。无论是清真寺的中庭、宫殿的狮子庭院,还是住宅的内院,都体现出对室外空间的重视。水景的运用——喷泉、水池、水渠——不仅提供实用功能,也是重要的审美元素。这种将自然元素引入建筑的理念,与中国园林的造园思想有异曲同工之妙。

从工艺技术角度看,伊斯兰建筑展现了前现代社会手工艺的巅峰水平。木材的防腐处理、灰泥的精细雕刻、宝石的镶嵌工艺、釉面砖的烧制技术,每一项都需要工匠长期的经验积累和精湛的技艺。这些技术中有许多已经失传,今天的工匠即使掌握现代工具,也难以复制古代作品的质量,这不能不说是一种遗憾。

伊斯兰建筑对后世的影响是多方面的。在欧洲,西班牙的摩尔建筑直接影响了伊比利亚半岛的建筑传统,摩尔式(Mudéjar)风格在收复失地运动后依然延续数个世纪。19世纪的浪漫主义运动重新发现了伊斯兰建筑的魅力,“东方主义”成为一种流行的设计风格,在建筑、室内设计、装饰艺术等领域都留下印记。在东方,伊斯兰建筑与本地传统的融合创造出新的类型,中国的清真寺建筑就是一个成功的例子。

对于我们而言,伊斯兰建筑提供了丰富的启示。它展示了在既有技术框架内,通过对装饰、比例、色彩、空间的精心经营,依然可以创造出独特而震撼人心的建筑作品。它证明了限制(如不能使用生物形象)可以转化为创造力的源泉。它也提醒我们,建筑不仅是结构和功能的产物,更是文化、信仰、审美的综合体现,理解建筑必须理解其背后的文化语境。