从尼罗河畔到东方视角

你是否曾经思考过,为什么世界各地的建筑会展现出如此迥异的风格?高耸入云的埃及金字塔,庄重肃穆,仿佛超越时空的永恒;而东方的宫殿则飞檐翘角,灵动飘逸,融入自然山水。究竟是什么造就了这些伟大的差异?

其实,我们所见到的每一道屋脊、每一块石材背后,都承载着不同时代人与自然、人与信仰的博弈。建筑不仅是物理空间的组合,更是一种文明的表达。气候、地理、宗教、技术,乃至于每一种材料、每一道力的传递,都会被古人赋予特殊的意义和选择。本篇将带你穿越尼罗河畔的沙漠与黄河流域的沃土,从材料的取舍、结构的突破,到空间的布局、符号的象征,层层揭开各大文明如何在建筑中回应自然环境与精神需要。

你会发现,埃及人与中国人在对待“永恒”与“变化”上的不同诉求,如何深刻影响了他们的建筑面貌。而这些建筑背后的故事,不仅是关于技术的演进,更是文明视角、社会结构与人类梦想的缩影。让我们走进历史与空间的交汇处,重新审视那些熟悉又陌生的石头与木梁,探讨人类为何在不同的土地上,搭建起这样的世界。

时光中的石头史诗

当我们站在开罗郊外的吉萨高地上,仰望那些已经矗立了四千多年的金字塔时,很难不对人类早期文明的创造力感到震撼。这些用巨石堆砌而成的建筑,见证了法老时代的辉煌,也记录了古埃及人对永恒的执着追求。

埃及建筑的独特之处在于它对石材的极致运用。与世界上其他古代文明不同,埃及人选择用最坚硬的材料来建造他们的纪念性建筑。这种选择背后,是一种独特的宇宙观——建筑不是为了当下的使用,而是为了跨越时间的界限,让法老的灵魂在来世依然有安身之所。

在地球的另一端,大致同一时期的中国正在发展着完全不同的建筑体系。当埃及人用花岗岩建造金字塔时,中国的先民在黄河流域用夯土筑起城墙,用木材搭建宫殿。这种材料选择的差异,折射出两种文明对建筑本质的不同理解。中国人追求的是建筑与自然的和谐共生,认为建筑应该像生命一样经历生长、衰老和更新的循环。而埃及人则试图通过坚固的石材来对抗时间,追求一种超越生命的永恒存在。

从公元前4000年到公元前30年埃及被罗马吞并,埃及建筑经历了四个主要时期。下面这个表格展示了各个时期的基本特征和代表建筑。

孟菲斯时期

吉萨金字塔群的宏伟规模

在埃及首都开罗西南约15公里的吉萨高地上,三座巨大的金字塔从公元前26世纪开始就一直守望着尼罗河的流淌。这三座金字塔分别属于第四王朝的三位法老:胡夫、卡夫拉和门卡乌拉。其中最大的胡夫金字塔,被古希腊人列为世界七大奇迹之首,也是七大奇迹中唯一留存至今的建筑。

胡夫金字塔的规模令人叹为观止。它的原始高度达到146.5米,相当于现代的40层楼高。塔基是一个边长230米的正方形,占地面积超过5.2万平方米,大约相当于7个标准足球场。整座金字塔由大约230万块石灰岩和花岗岩砌成,每块石头平均重2.5吨,最重的达到15吨。希腊历史学家希罗多德记载,建造这座金字塔动用了10万名劳工,耗时20年才完成。

卡夫拉金字塔虽然略小于胡夫金字塔,高度为143米,但由于建在地势较高的位置上,远看反而显得更加雄伟。它的特别之处在于顶部仍然保留着一部分原始的石灰岩外壳,让我们能够一窥这些金字塔在四千年前光洁平整的模样。门卡乌拉金字塔是三座中最小的一座,高度只有65米,但它采用了红色花岗岩作为外层包裹,在阳光下呈现出温暖的色调,被认为是三座金字塔中最精美的一座。

在东方的中国,大约在公元前3世纪,秦始皇也开始为自己修建一座规模空前的陵墓。秦始皇陵的规模同样惊人,但建造理念却与埃及金字塔有着本质区别。金字塔是地面上高耸的石造建筑,通过巨大的体量和垂直的高度来彰显法老的权威。而秦始皇陵则是向地下延伸的宫殿系统,封土堆高度约76米,地下宫殿深度达到30多米,整个陵园占地面积达到56平方公里。

这两种建筑体现了不同的宇宙观念。埃及人相信,法老死后灵魂会升入天空,与太阳神拉同行,因此金字塔采用向天空延伸的锥形结构,象征着通往天界的阶梯。而中国人则认为,人死后灵魂会进入地下的另一个世界,因此陵墓的重点是营造地下空间。秦始皇陵的地下宫殿模仿了地面上的宫殿格局,配备了完整的百官系统、铜制的江河湖海,甚至还有机关暗箭来防止盗墓。这种差异反映了两种文明对生死的不同理解。

从建造工程的角度来看,两者都是古代世界的超级工程。胡夫金字塔动用10万劳工,历时20年,搬运和堆砌了230万块巨石。秦始皇陵征集了全国72万劳工,前后修建了38年,仅兵马俑坑就埋藏了约8000件真人大小的陶俑和陶马。这两个数字背后,是两种截然不同的组织动员能力和技术实现路径。

金字塔内部的精妙设计

金字塔不仅外观宏伟,内部结构同样体现了古埃及人的智慧。胡夫金字塔内部设计了复杂的通道系统和墓室。从北面约离地15米高的入口进入,一条倾斜26度的通道向下延伸,通向地下的墓室。同时还有一条向上的通道,通向金字塔中部的“王后墓室”和上部的“国王墓室”。

国王墓室是整座金字塔的核心空间,长约10米,宽5米,高6米。墓室的天花板由9块巨大的花岗岩板构成,每块重达数十吨。为了承受上方数千吨石块的重量,古埃及建筑师在天花板上方设计了5层“卸载腔”,每层都用巨石板覆盖,最上面一层采用人字形结构来分散压力。这种设计确保了墓室在四千多年的时间里始终保持稳固,没有发生坍塌。

金字塔内部还设置了多重防盗措施。通道入口在建成后会用巨石封堵,重达数吨的花岗岩闸门可以从内部放下,彻底封闭通道。一些虚假的通道和墓室被设置来迷惑盗墓者。然而这些措施最终还是没能阻止盗墓活动,当19世纪考古学家进入金字塔时,墓室早已空空如也。

中国古代陵墓同样发展出了精巧的防盗技术。汉代贵族墓葬普遍采用"黄肠题凑"的结构,用上万根柏木方整齐堆叠成墓室外壁,形成坚固的防护层。有些墓葬还在墓室上方填充大量石块和沙子,一旦盗墓者挖开盗洞,流沙就会灌入将其掩埋。更高级的防盗手段包括在墓道中设置机关暗箭,或者向墓室中灌注铁水,彻底封死入口。这些技术在秦始皇陵中都有应用的记载。

古埃及和中国的防盗技术都体现了"以空间换安全"的思路。金字塔用巨石和狭窄通道增加盗掘难度,中国陵墓则通过深埋和多层结构来保护核心墓室。两种方法的共同点是试图让盗墓者付出远超收益的代价,从而放弃盗掘行为。

狮身人面像与守护信仰

在吉萨金字塔群的东侧,蹲伏着一座巨大的雕像,这就是著名的狮身人面像。它的身体是狮子,而头部是人脸,总长73米,高20米,仅面部就宽4米。这座雕像是在天然岩石的基础上雕凿而成,推测始建于公元前26世纪,与卡夫拉金字塔同时期。

狮身人面像在埃及文化中有着深刻的象征意义。狮子代表力量和权威,而人面则被认为是法老卡夫拉本人的面容。这种人兽结合的形象体现了法老既是人间统治者又是神的化身的双重身份。古埃及人称它为“霍尔-埃姆-阿克特”,意思是“地平线上的荷鲁斯”,认为它守护着吉萨墓地,保护法老在来世的安宁。

在中国的陵墓文化中,同样存在守护性的石刻雕像传统。西汉大将军霍去病的墓前放置了多件巨型石雕,包括“马踏匈奴”等著名作品。这些石雕采用“因石造型”的手法,保留了岩石的自然形态,略加雕凿就形成生动的动物形象。到了唐代,陵墓前的石刻体系更加完善,唐太宗昭陵前有“昭陵六骏”浮雕,武则天和唐高宗的乾陵前则排列着巨大的石狮、石马和石人。这些守护神兽与埃及的狮身人面像在功能上有相似之处,都是为了守卫陵墓,展示墓主人的身份和权威。

马斯塔巴墓的建筑演变

在金字塔出现之前,埃及贵族和早期法老使用一种叫做“马斯塔巴”的墓葬形式。马斯塔巴在阿拉伯语中意为“长凳”,因为它的外形像一个扁平的长方体,类似石凳的形状。这种建筑采用晒干的泥砖或石块砌成,平顶,四面向内微微倾斜。

马斯塔巴的内部结构分为三个主要部分。地面上的祭祀厅是亲属举行祭祀仪式的场所,墙壁上绘制着墓主人生前的生活场景和来世所需的物品。祭祀厅旁边是一个密闭的小室,称为“塞尔达布”,里面放置着墓主人的雕像,埃及人相信这个雕像可以作为灵魂的寄居之所。第三部分是垂直向下挖掘的竖井,深度可达数十米,底部是真正存放木乃伊的墓室。墓葬完成后,竖井会被填满石块和沙土,然后永久封闭。

马斯塔巴在建筑史上的重要意义在于它展示了柱式建筑的演变过程。早期的马斯塔巴在祭祀厅入口处使用方形石柱支撑门楣。随着时间推移,工匠们开始削切石柱的四个角,使方柱变成八角柱,再进一步细化成十六角柱。到了公元前3000年左右,在贝尼哈桑的岩窟墓中,已经出现了带有垂直凹槽的圆柱,柱顶有简单的柱头装饰,这种形式被称为“原始多立克柱式”,后来被希腊人借鉴并发展成为古典建筑的基础。

底比斯时期

方尖碑

从公元前3000年开始,埃及进入了底比斯时期,建筑的重心从陵墓转向了神庙。在这一时期,一种全新的纪念性建筑出现了——方尖碑。这些高耸的四棱柱从地面拔地而起,顶部呈金字塔形,表面刻满了歌颂法老功绩和敬拜太阳神的铭文。

方尖碑通常由一整块花岗岩雕凿而成,没有任何拼接。它们被竖立在神庙入口的两侧,成对出现。赫利奥波利斯的方尖碑高20.7米,重约121吨,是古埃及最早的方尖碑之一,建于公元前1990年左右。卢克索神庙前原本也有一对方尖碑,其中一根在1836年被运往巴黎,现在矗立在协和广场上。而最高大的方尖碑位于卡纳克神庙,由图特摩斯一世和图特摩斯三世竖立,高度达到28.6米和32米,后者曾被罗马皇帝君士坦丁运往罗马,现在是拉特朗圣若望大殿前的地标。

建造方尖碑是一项艰巨的工程。石料来自阿斯旺的花岗岩采石场,工匠们在岩石上标出形状,沿着标记线凿出一条窄沟,然后在沟里塞入木楔,浇水让木楔膨胀,利用膨胀力使岩石从山体上分离。整块石料开采出来后,需要在采石场就地雕刻成方尖碑的形状,表面磨平抛光,刻上象形文字。然后用木制雪橇将方尖碑拖到尼罗河边,等待每年汛期河水上涨时,装上驳船运往目的地。竖立方尖碑时,需要挖一个倾斜的深坑,把方尖碑底部滑入坑中,再用人力和杠杆慢慢将其扳起,最终竖立在预先准备好的基座上。

中国古代也有与方尖碑功能类似的建筑元素——华表。华表最初起源于部落时代的图腾柱,后来演变为宫殿、陵墓前的标识性建筑。华表通常由汉白玉雕刻而成,柱身呈圆形,雕刻着盘龙图案,柱顶放置一块圆盘形的云板,上面蹲伏着一只神兽,或称为“朝天吼”或称为“望天犼”。北京故宫天安门前的汉白玉华表高9.57米,柱身直径98厘米,是明清两代遗留下来的代表作。

方尖碑和华表在功能上都是标识性和象征性建筑,但文化内涵却有明显差异。方尖碑是献给太阳神拉的祭品,尖顶被镀金,在阳光下闪耀,象征太阳的光芒。埃及人相信方尖碑能将法老的祈祷传达给天上的神灵。而华表则更多地承担着标识空间、区分内外的功能,同时也有劝谏的象征意义——传说华表上的神兽面向宫外的叫"望君出",提醒皇帝不要沉溺宫中;面向宫内的叫"望君归",提醒皇帝不要流连在外。这种功能上的差异反映了埃及宗教文化与中国儒家政治文化的不同。

卡纳克神庙

卡纳克神庙是古埃及最宏大、最复杂的建筑群,也是人类历史上建造时间最长的单体建筑项目之一。它的建设始于公元前2000年左右,历经21位法老、跨越2000多年的持续营建,才形成了今天的规模。整个神庙建筑群占地超过200英亩(约81万平方米),相当于112个标准足球场的面积。

神庙的布局遵循严格的轴线对称。从尼罗河一侧进入,首先会经过一条两旁排列着公羊石像的大道,然后是第一道塔门,高达43米,厚15米,是古埃及最大的塔门建筑。穿过塔门进入第一庭院,这里曾经树立着方尖碑和法老巨像。再向前经过第二道塔门,就到达了卡纳克神庙的核心空间——多柱大厅。

多柱大厅是古埃及建筑艺术的巅峰之作。这座大厅由塞提一世开始建造,由他的儿子拉美西斯二世完成,总面积达到5000平方米。大厅内密布着134根巨大的石柱,中央通道的12根主柱最为粗壮,每根高21米,直径3.5米,需要6个成年人手拉手才能环抱。这些柱子顶部雕刻成莲花花苞或盛开莲花的形状,象征着从尼罗河沼泽中生长出来的神圣植物。周围的122根侧柱较矮,高度为13米,形成了一种高低错落的空间层次。

多柱大厅采用了一种被称为“高侧窗”的采光方式。中央的主柱比两侧的侧柱高出约8米,在高度差之间留出窗洞,让阳光从侧面斜射进来。这样的设计使得大厅内部形成了一种神秘的光影效果:明亮的光束穿过窗洞照在中央通道上,而两侧的柱林则隐没在幽暗之中。当祭司们举着火把穿行在石柱之间,诵读着古老的咒语,整个空间充满了神圣而庄严的气氛。这种高侧窗采光后来被广泛应用于欧洲的哥特式大教堂中。

多柱大厅的柱子和墙壁表面都覆盖着精美的浮雕和彩绘。浮雕记录了塞提一世和拉美西斯二世的军事胜利,描绘了他们向阿蒙神献上战利品的场景。这些雕刻原本都涂有鲜艳的颜料——蓝色代表天空和水,绿色代表植物和生命,红色代表沙漠和混沌,金色代表太阳和神性。经过三千多年的风化侵蚀,大部分颜色已经褪去,但在一些避光的角落,仍然可以看到当年色彩的残留,让我们得以想象这座大厅在古代是何等辉煌。

在中国,与卡纳克神庙规模和性质最接近的建筑当属北京故宫的太和殿建筑群。太和殿是明清两代皇帝举行大典的场所,相当于皇权的圣殿。从天安门进入,经过端门、午门,穿过太和门,才能到达太和殿广场。这种层层递进的空间序列与卡纳克神庙如出一辙,都是通过空间的展开来营造仪式感和神圣感。

卡纳克神庙的多柱大厅和故宫太和殿虽然一个是石造、一个是木构,但空间营造的原理相似:都利用柱子的密集排列和高度变化创造出森林般的空间效果,并通过精心设计的光线来强化神圣氛围。

然而两者在具体设计上体现了不同的空间理念。卡纳克神庙的多柱大厅是一个封闭的内部空间,134根巨柱密集排列,营造出一种幽深、神秘、令人敬畏的压迫感。而太和殿则是一个相对开敞的空间,只有72根柱子,柱距更宽,强调的是开阔、明亮、气势恢宏的效果。这种差异源于两种文明对神圣空间的不同理解:埃及宗教强调神的不可接近性,需要通过黑暗和压迫来强化人的渺小;而中国的皇权需要展示君临天下的气魄,因此追求开阔和明亮。

阿布辛贝

在埃及最南端的努比亚地区,尼罗河西岸的山崖上隐藏着一座震撼人心的岩窟神庙——阿布辛贝大神庙。这座神庙由新王国时期最富盛名的法老拉美西斯二世下令建造,整座建筑完全从山体中开凿而成,是古埃及岩窟建筑的代表作。

神庙的正面宽38米,高33米,被雕刻成一个巨大的塔门形状。最引人注目的是四尊并排坐在石座上的拉美西斯二世巨像,每尊高约20米,相当于7层楼高。这四尊雕像姿态相同,都是双手放在膝盖上的端坐姿态,头戴上下埃及的双冠,面容威严而平静。雕像的脚边还有较小的王后和王子的雕像。正面顶部装饰着一排狒狒雕像,狒狒是智慧之神托特的象征,清晨它们抬起双臂迎接日出,作为太阳神的崇拜者。

从两尊巨像之间的入口进入,是一个长约60米的巨大石窟大厅。大厅两侧各有4根方柱,每根方柱的正面都雕刻着高约10米的拉美西斯二世立像,扮成冥神奥西里斯的样子,双臂交叉胸前握着权杖。墙壁上刻满了浮雕,描绘拉美西斯二世在卡迭石战役中战胜赫梯人的辉煌场面。大厅深处是三个较小的房间,最终通向圣殿,圣殿内供奉着四尊神像:太阳神拉·哈拉克提、创世神普塔、底比斯主神阿蒙和拉美西斯二世本人。

阿布辛贝神庙最神奇的设计在于它的天文对位。每年2月21日和10月21日(据说是拉美西斯二世的生日和登基日),清晨的第一缕阳光会精确地穿过60米长的通道,照亮圣殿深处的四尊神像。阳光首先照亮拉美西斯二世和阿蒙神,然后是太阳神拉,而创世神普塔因为是冥界之神,永远笼罩在黑暗中。这个光照效果被称为“太阳节”,证明了古埃及天文学家和建筑师对天体运行规律的精确掌握。

中国也有着悠久的石窟寺庙开凿传统。从公元5世纪开始,佛教造像艺术在中国北方兴盛起来,北魏王朝在山西大同开凿了云冈石窟,在河南洛阳开凿了龙门石窟。其中最著名的龙门石窟奉先寺卢舍那大佛像,高17.14米,被认为是按照武则天的面容雕刻的,与阿布辛贝的拉美西斯巨像有着相似的政治意涵——统治者试图通过将自己与神佛融为一体来强化权威。

埃及和中国的岩窟建筑在技术上都面临着相同的挑战:选择合适的岩层、设计稳固的结构、处理渗水问题。阿布辛贝选择了质地均匀的砂岩层,整体开凿,内部不需要额外支撑。龙门石窟则利用了伊河两岸的石灰岩山体,采用分区开凿的方法,形成了密布的大小窟龛。云冈石窟面对的是较为松软的砂岩,因此早期洞窟在外部增建了木结构的窟檐来保护石刻不受风化。

这两种岩窟建筑在艺术风格上也有明显差异。阿布辛贝强调的是巨大尺度和法老的个人崇拜,所有装饰都围绕着拉美西斯二世的功绩和荣耀展开。而龙门、云冈的造像则体现了佛教艺术的慈悲和超脱,造像面容宁静,姿态端庄,强调的是宗教精神的传达而非个人权力的炫耀。这种差异反映了古埃及君主神化传统与佛教众生平等理念的根本不同。

托勒密时期

公元前332年,马其顿国王亚历山大大帝征服了埃及,结束了本土法老的统治。亚历山大死后,他的部将托勒密在埃及建立了托勒密王朝,统治埃及近三百年,直到被罗马吞并。这一时期的埃及建筑开始融入希腊文化的元素,呈现出与之前截然不同的风格。

托勒密时期的神庙在规模上不如新王国时期那样宏大,但在精致程度上有了显著提升。菲莱神庙是这一时期的代表作,建在尼罗河第一瀑布附近的菲莱岛上,供奉女神伊西斯。神庙的布局仍然遵循传统的埃及样式——塔门、庭院、柱廊、圣所依次展开,但各部分的比例更加和谐,装饰更加繁复。柱廊采用了希腊式的列柱结构,柱身更加修长,柱头的雕刻也更加精美。

丹德拉神庙的柱头装饰最能体现托勒密时期的艺术特点。柱头不再是简单的莲花或纸莎草造型,而是复杂的组合式设计:最下层是纸莎草花束,中间是女神哈托尔的头像,她有着牛耳和人面,象征着母性和音乐;最上层是一个小型的神龛结构,顶部有精致的檐口装饰。这种层层叠加的柱头设计虽然华丽,但也显得有些繁琐,失去了早期埃及建筑的雄浑大气。

托勒密时期的建筑还出现了一种特殊的附属小神殿,称为“马梅西”,专门用来供奉主神的儿子。这类建筑通常采用周柱式布局,四周环绕着柱廊,内部是一个小型圣所。墙壁上的浮雕描绘女神生育神子的场景。马梅西在建筑形式上已经非常接近希腊的围柱式神庙,反映了埃及建筑在外来文化影响下的逐渐转变。

这一时期的建筑风格转变,标志着古埃及传统建筑体系的尾声。埃及建筑逐渐失去了自己独特的文化内核,变成了埃及元素与希腊罗马风格的混合体。公元前30年,罗马屋大维攻占埃及,托勒密王朝最后一位统治者克利奥帕特拉七世自杀,埃及建筑的独立发展至此终结,完全融入了罗马帝国的建筑体系。

建筑智慧的交流与传承

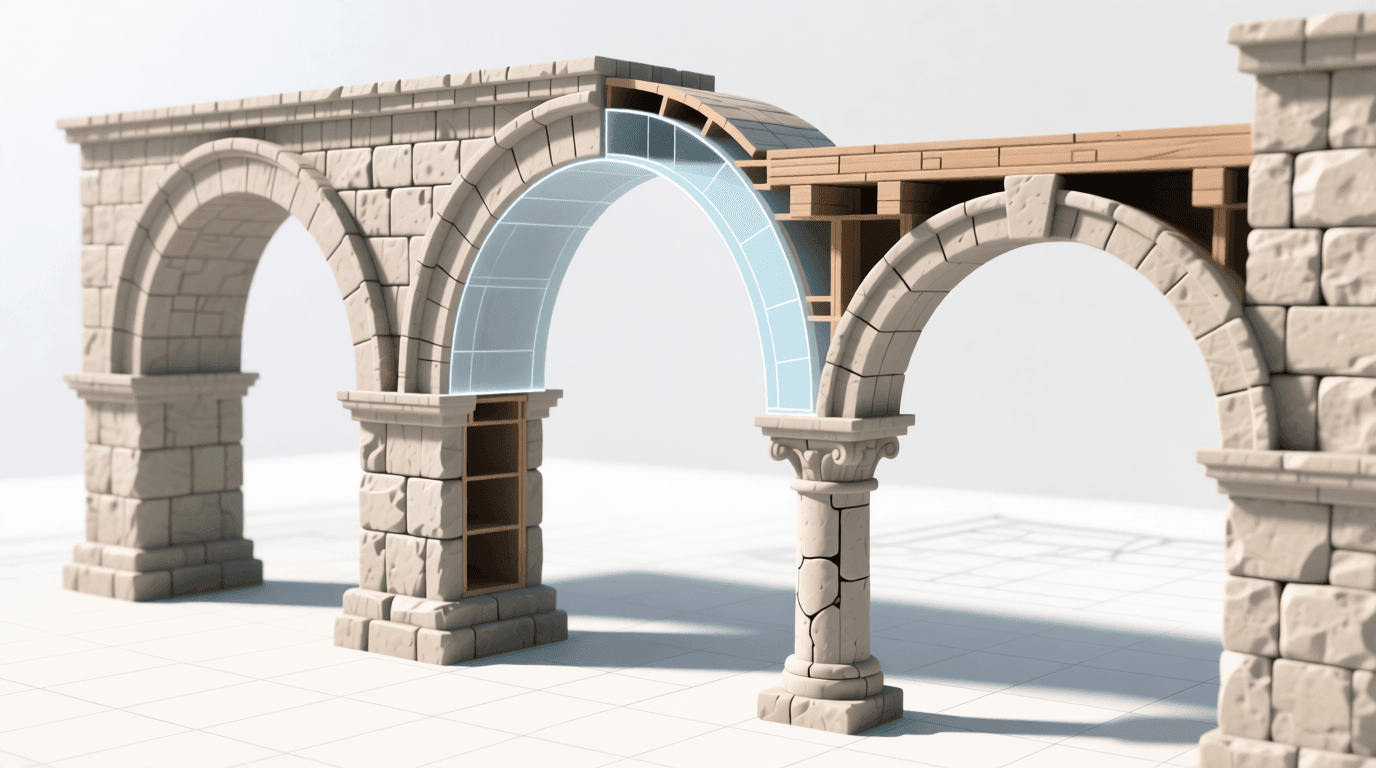

拱券技术的早期应用

长期以来,建筑史学家们认为拱券技术是由罗马人发明并推广到全世界的。但现代考古发现,早在罗马人使用拱券之前的一千多年,古埃及人就已经掌握了这项技术。

在萨卡拉金字塔附近发现的地下墓室中,有用石块砌成的半圆形拱顶,年代可以追溯到公元前650年的普萨美提克时期。更令人惊讶的是,在贝尼哈桑的中王国时期墓葬壁画上,描绘了工匠们建造砖拱的场景,这说明至迟在公元前2000年,埃及人就已经知道如何砌筑拱券了。

拱券的基本原理是利用楔形石块之间的相互挤压来承受上方的重量,将垂直的压力转化为向外的推力,传递到两端的支墩上。这种结构可以跨越比平放石梁更大的空间,同时节省材料。埃及人主要在地下墓室、储藏间等不太显眼的地方使用拱券,在地面上的纪念性建筑中仍然坚持使用传统的平梁结构。这种选择并非技术不足,而是出于美学和象征的考虑——埃及人认为水平和垂直的直线具有永恒和稳定的意义,而弧线则显得不够庄重。

中国古代的拱券技术同样源远流长,并且在桥梁建筑中达到了极高的水平。隋朝工匠李春设计建造的赵州桥,建于公元605年,是世界上现存最古老、跨度最大的单孔石拱桥。赵州桥主孔净跨37.02米,采用了创新的“敞肩拱”设计,在主拱两端的拱肩上各开了两个小拱,既减轻了桥身重量,又有利于排洪,还增加了美观性。这座桥历经1400多年,经受了无数次洪水、地震和战争的考验,至今仍然屹立不倒,被誉为“世界桥梁史上的奇迹”。

对比埃及、罗马和中国的拱券技术发展,可以看出三种文明在这项技术上的不同取向。埃及人最早掌握了拱券原理,但主要用于实用性建筑,没有在技术上做进一步的突破。罗马人则将拱券技术发扬光大,建造了大量的拱门、桥梁和水道,万神殿的穹顶直径达到43.3米,在将近两千年的时间里保持着世界纪录。中国人在桥梁建筑中将拱券技术推向了极致,创造出“敞肩拱”这一独特的结构形式,在技术性和艺术性上都达到了很高的水平。

同一项技术在不同文明中会沿着不同的路径发展。埃及人满足于拱券的基本功能,罗马人追求拱券的雄伟规模,中国人探索拱券的巧妙结构。这种差异源于各自文明的价值取向和实际需求,没有高低优劣之分,都是人类智慧的宝贵遗产。

材料选择中的文明密码

建筑材料的选择往往反映了一个文明对建筑本质的理解。古埃及建筑以石材为主,追求永恒不朽;中国古代建筑以木材为主,接受循环更新。这两种截然不同的材料体系背后,是两种文化对时间、对生命、对人与自然关系的不同认知。

古埃及的建筑用石主要有三种。石灰岩质地较软,容易开采和雕刻,用于金字塔和神庙的主体结构。砂岩颜色温暖,纹理细腻,多用于神庙的柱子和装饰雕刻。花岗岩是最坚硬的一种,呈现粉红色或灰色,主要用于方尖碑、门框和地面铺装。埃及人从尼罗河两岸的山区开采石料,有些优质花岗岩甚至来自数百公里之外的阿斯旺。他们用青铜工具和磨石将石块切割成精确的尺寸,有些石块的接缝紧密得连一张纸都插不进去。

选择石材作为建筑的永久性材料,与埃及人的宗教信仰密切相关。他们相信人有两个生命,一个是现世的肉体生命,短暂而脆弱;另一个是来世的灵魂生命,永恒而真实。因此,现世的住宅可以用泥砖和芦苇草草搭建,随用随弃;但来世的居所——陵墓和神庙,必须用最坚固的石头建造,才能抵御时间的侵蚀,保证灵魂有永久的栖身之处。这种二元对立的观念,造就了埃及建筑“生者住草房,死者住石宫”的独特现象。

中国古代建筑则形成了完全不同的材料体系。主体结构采用木构架,墙壁填充砖石或土坯,屋顶铺设陶瓦。这种材料组合轻巧灵活,便于施工,也便于修缮更新。一座中国古建筑,只要定期更换腐朽的木构件和破损的瓦片,就可以世代延续。山西五台山的佛光寺东大殿建于唐代公元857年,经过历朝历代的多次维修,主体结构保存至今已有1100多年。

这两种材料体系反映了深层的哲学差异。埃及文化中的时间是线性的,从混沌到秩序,从生到死,从现世到来世,是一个单向不可逆的过程。因此建筑必须用永久性材料来抵抗时间的流逝,保存在时间的长河中。而中国文化中的时间是循环的,春夏秋冬往复更替,生老病死周而复始,是一个动态平衡的过程。建筑也应该参与这个循环,通过不断的维护和更新来延续生命,而不是试图凝固某一个瞬间。

从建筑技术的角度看,石构建筑和木构建筑各有优劣。石材建筑耐火、耐腐、抗压强度高,但自重大,难以建造大跨度空间,抗震性能也较差。木构建筑轻巧、灵活、抗震性能好,榫卯结构能吸收地震能量,但不耐火,容易腐朽虫蛀。埃及很少地震,气候干燥,没有台风,因此石构建筑的劣势不明显。而中国地震频繁,气候湿润,木构建筑的灵活性和可修复性反而成为优势。可以说,材料选择既是文化观念的体现,也是对自然环境的适应。

从尼罗河到黄河的建筑启示

当我们回顾古埃及数千年的建筑历程,从孟菲斯的金字塔到底比斯的神庙,从方尖碑到岩窟寺院,从坚实的石墙到精雕的柱头,我们看到的不仅是技术的进步和艺术的演变,更是一个文明对永恒的执着追求。

与中国古代建筑相比,埃及建筑体现了完全不同的哲学思想。埃及建筑追求的是垂直向度的超越,通过高耸的金字塔、尖锐的方尖碑将人的视线引向天空,引向神的领域。中国建筑追求的是水平向度的展开,通过轴线的延伸、空间的递进来营造秩序感和仪式感。埃及建筑用石材的永恒性来对抗时间,中国建筑用木材的更新性来顺应时间。埃及建筑是封闭的、内向的、神秘的,中国建筑是开放的、外向的、和谐的。

这些差异没有对错之分,都是人类在不同的自然环境、不同的社会条件下创造出的智慧结晶。埃及建筑告诉我们,人类可以通过坚韧的意志和精湛的技艺创造出超越个体生命的作品,让文明的记忆穿越千年传递下来。中国建筑则告诉我们,建筑不必对抗自然和时间,而应该与之和谐共生,在循环更新中实现永续。

对于当代建筑而言,古埃及和古代中国的建筑遗产都提供了宝贵的启示。在追求创新和个性的同时,我们不应忘记建筑的根本使命是为人类创造美好的生活空间。无论是金字塔的宏大叙事,还是故宫的空间序列,都值得我们深入研究和学习。只有真正理解不同文明建筑传统的内在逻辑和文化内涵,我们才能在全球化的今天创造出既有地域特色又具有普世价值的优秀建筑作品。