可持续建筑的科学基础

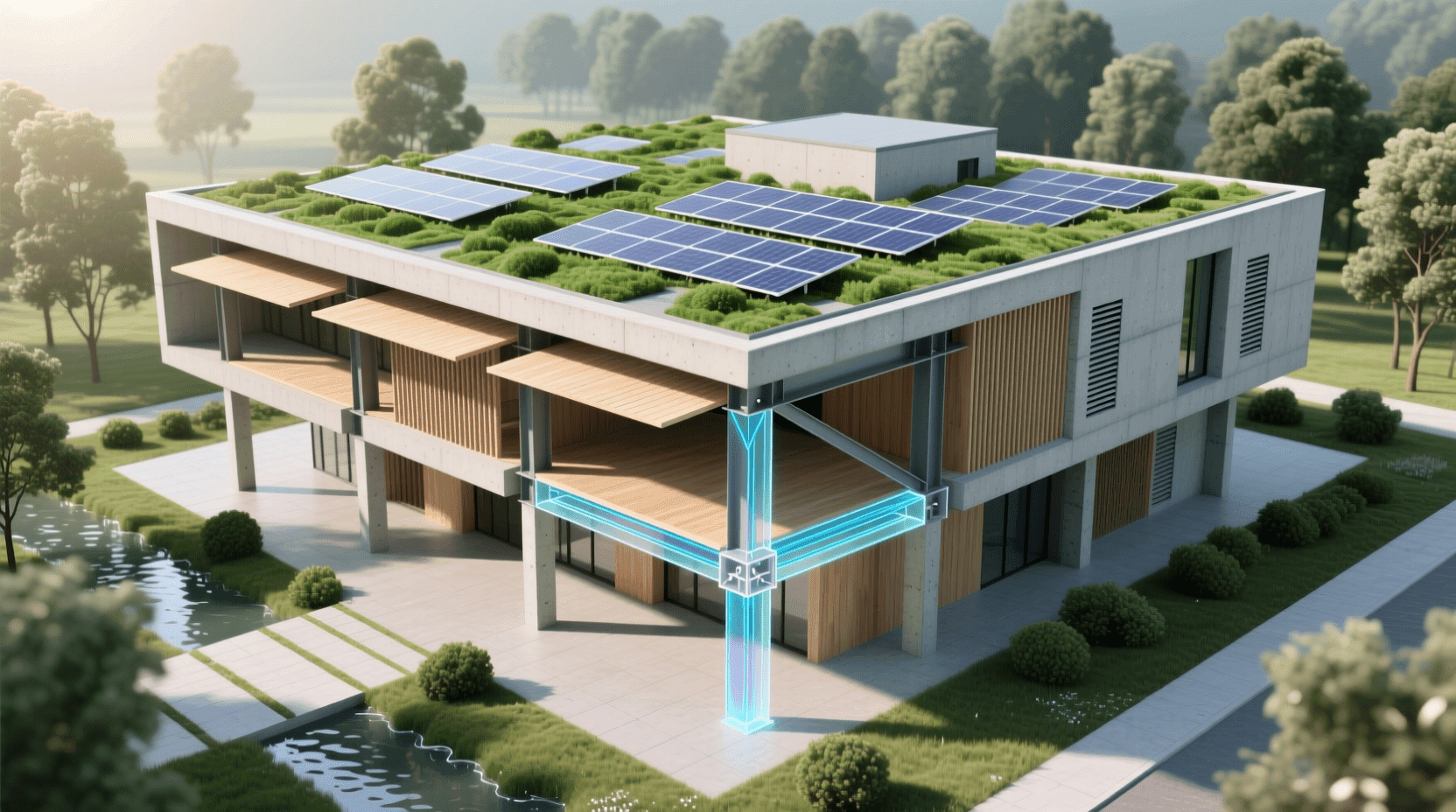

当我们谈论可持续建筑时,许多人脑海中浮现的是绿色屋顶、太阳能板或雨水收集系统。这些被广泛应用于“绿色建筑”之中,的确是可持续设计的重要组成部分,但如果仅仅停留在这些可见的技术层面,那就远远不够了。事实上,真正意义上的可持续建筑,其根本并不在于表面的绿色符号,而是在于是否深刻理解自然界的运行规律,是否将这些规律转化为指导建筑设计、建造和运营的科学实践。只有对能量流动、物质循环、生态系统平衡有着充分认知,并怀有敬畏与尊重之心,建筑师才能将可持续性内化为每一个决策的核心。

如果建筑师只在图纸上“拼贴”绿色符号,那不过是短暂的表演;唯有脚踏实地地依托科学基础,将物理学、生态学、环境工程等多学科知识融入设计之中,才能在真正意义上为人类和地球的持续繁荣贡献力量。让我们一起深入热力学定律、生态系统的运作原理和人类在自然中的责任,更全面、系统地认识可持续建筑的科学之根,为实践提供坚实的理论基石。

物质世界的基本规律

建筑自人类文明诞生之初,便承担着调控与利用能量的角色。从远古人类在洞穴中升起篝火,用以抵御严寒,到当代城市居民依赖中央空调、地板采暖和智能化照明系统调节室内气候,建筑始终作为人类与环境能量流动之间的“中介者”。正是这种对能量的主动干预和管理,构成了建筑“生命”的重要内涵。理解建筑能耗问题,绝不能仅仅局限于设备的选型或节电的措施,更应该追溯到能量流转的本质——也就是热力学的基础定律。只有掌握这些最底层的物理原理,我们才能明智地认识到建筑设计的边界和提升空间,从而让设计决策更具科学性与前瞻性。

热力学第一定律

热力学第一定律,也称能量守恒定律,是物理世界不可颠覆的铁律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一种形式转化为另一种形式。这个定律听起来简单,却深刻影响着建筑能耗的每一步。例如,一栋建筑在冬季采暖时,大量燃烧的天然气或电能最终都以热量的形式扩散到每一个房间;在夏天开启空调时,电能被用来转移热量,使室内变得凉爽,然而被“移走”的热量则被散发到室外。

但我们需要认识到,每一次能量的转化过程,都伴随着损失和“废热”的生成。举例来说,传统白炽灯在发光的同时也会释放大量热量,只有极少数能量转化为我们实际需要的照明。在夏季,这些多余的热量反而加重了空调系统的负担,形成能量消耗的“叠加效应”。同样地,建筑的每一项设备、每一次能量传输,都不可避免地经历损失与转换。因此,优秀的可持续设计强调对能量流向的“精打细算”和最优配置:优先采用高效照明与设备(如LED、低能耗家电)、减少能量转换环节(尽量通过被动方式满足舒适需求),并善于利用外部自然能量(如太阳光预热空气、光导采光、自然通风等),以有效降低人为制造和处理冗余热量的需要。

此外,现代可持续建筑越来越重视能量的“全生命周期管理”。这不仅包括建筑使用阶段的能耗优化,还应追溯到材料生产、运输和拆除回收等环节,综合考虑“隐含能”对环境的影响。比如,同样一面墙体,不同的保温材料在生产过程中的能耗差异巨大,对整体建筑的碳足迹有着不可忽视的影响。

热力学第二定律

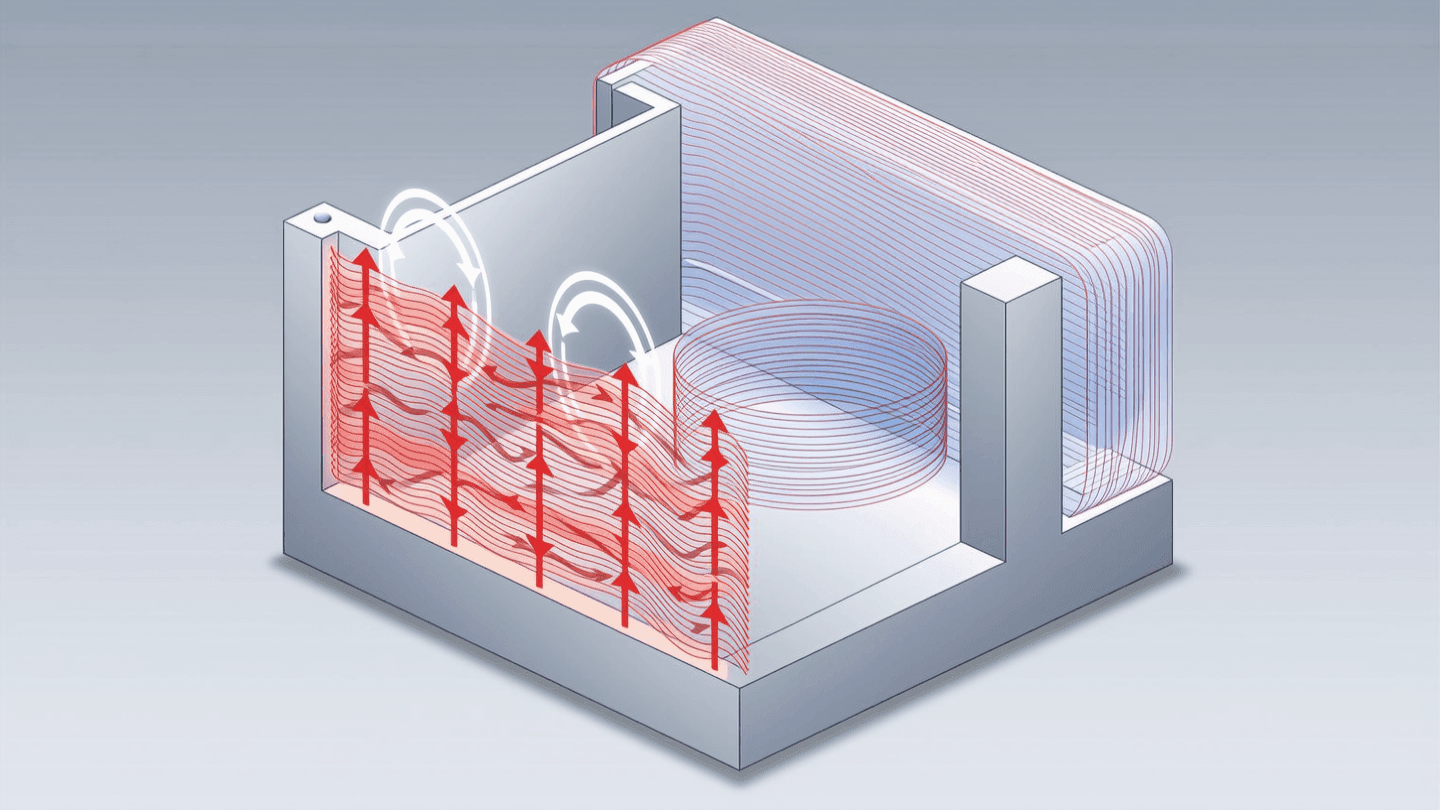

如果说第一定律定义了能量数量的守恒,那么第二定律则刻画了能量“流动”的方向和利用价值。热力学第二定律指出,封闭系统中的熵值总是趋于增加,也即有序的能量总会逐步转变为无序、难以利用的形式。简单来说,所有高品质的能量(如电力、集中热能)最终都会以低品质热能的形式释放和耗散,而回收和再利用这些低品质能量则变得越来越难。

具体到建筑场景,保温良好的房屋可以短时间维持理想室温,但如不持续输入能量,最终室温也会与外界持平,舒适秩序被打破。要在自然“向无序演化”的趋势下建立一个温度宜人、空气清新、光影和谐的“低熵空间”,就必须持续、精准地引入高品质能量,用于照明、通风、制冷或采暖。这也是为什么建筑能源消耗在全球碳排放中占据举足轻重的地位。

值得重视的是,热力学第二定律要求建筑师不仅要追求能效的最大化,更要对“减少熵增”有所作为。这正是被动式建筑理念的核心。通过优化围护结构的保温层、加强外壳的气密性、合理规划开窗与遮阳、引入适宜的热质量(如厚重的墙体或地板蓄热)等方法,我们可以显著减缓室内能量的外泄与交换,从而极大降低为维持舒适所需的能量输入。例如,德国的被动房标准强调全年无需主动采暖或制冷,也能基本维持理想室温,原因正是其对围护结构“隔热阻力”和“气密性”的极致打磨。

此外,建筑系统的智能化控制(如分区空调、智能窗帘、调光玻璃等)也进一步提高了能量输入的精确度和利用率,减少过度消耗和不必要的能量流失。这些技术手段都体现出对热力学第二定律的科学尊重与创新应对。

建筑围护结构

围护结构是建筑物与外部环境之间的“能量边界层”,包括外墙、屋顶、门窗和地板,是防御热力学第二定律的前沿阵地。建筑80%以上的冷热能量交换,都是通过围护结构实现的。好的围护结构不仅能隔绝外部不理想的气温和湿度,还能提高整体能源利用效率,是低能耗建筑的基石。

能量通过三种物理机制在建筑围护结构中流动:

- 传导(Conduction):热能通过物体分子振动在固体材料中传播。例如,在严冬时节,未经有效保温的混凝土墙会吸走室内的热量,使其通过墙体流向寒冷的室外。解决之道是使用导热系数极低的保温层(如岩棉、泡沫聚苯乙烯或高性能真空绝热板),并针对关键部位(如梁柱、门窗、连接处)采取热桥隔断措施,避免热量“溜走”。

- 对流(Convection):热量随气流或液体流动发生传递。建筑内部的空气流动、门窗缝隙的漏风、管道保温不良等,都是对流传热导致热能损失的常见原因。高气密性窗户、门框、以及精密的密封处理可极大减少空气渗透,保持室内温度的稳定。空气循环设计合理,也有助于防止局部结露和霉变。

- 辐射(Radiation):热量以电磁波的形式在空间中直接传播,通常不依赖任何介质。夏天,大量太阳辐射(红外线)穿过玻璃照射进室内,快速升高温度。对策是采用低辐射(Low-E)涂层玻璃、双层甚至三层中空玻璃等高性能技术,有效反射或吸收大部分红外线,同时确保可见光采光不受影响。智能化的外遮阳百叶和绿化设施,也能够动态调节进入室内的日射量。

围护结构的节能策略不能拘泥于单一措施,而需要综合物理原理、气候特点和场地条件,形成多维度的设计方案。例如,在严寒气候区,应注重极致保温、减少窗户面积、优化气密性,并通过朝南开窗最大化冬季的太阳得热;而在炎热潮湿地区,则要提高屋顶和外墙的反射率、设置宽深遮阳、促进交叉自然通风,并辅以绿化降温。现代软件仿真工具也能帮助建筑师精确评估不同围护结构选型对能耗性能的实际影响,使节能措施从理论走向可验证的工程实践。

因此,围护结构并非简单的物理屏障,而是贯穿建筑全生命周期、涵盖结构、材料、工艺与科技创新的复杂系统。每一项设计优化,都是对科学规律的具体回应,也是推动建筑迈向可持续未来的重要一环。

生态系统的运作机制与建筑的融合

如果说热力学定律定义了建筑与能量的关系,那么生态系统原理则揭示了建筑与物质循环、生物多样性和整体环境健康的联系。自然界的生态系统是数十亿年进化的杰迹,它没有废弃物,只有资源;没有中心控制,却能自我调节、生生不息。可持续建筑的理想状态,就是让我们的建筑群落能够像一片森林、一个湿地那样,和谐地融入更大的区域生态系统中,实现与自然系统的共生和循环。

除了生态学层面的概念,还应当关注:生态系统拥有极高的复杂性和韧性——每一个元素从微观(微生物、真菌)到宏观(动植物、气候系统)都通过各种显性与隐性的网络相互作用。建筑作为一个“人造系统”,只有历经深度整合到这种网络中,才能实现真正意义上的可持续。例如,传统的城市和建筑往往依赖封闭的供能、供水、废弃物管理系统,极少与周边的自然生态发生物质与能量的交换。未来的可持续建筑则应成为生态网络上的一个活节点,既向自然界学习复杂适应能力,也主动输出正向的生态服务,如碳汇、水体净化、生物多样性保护等。

从线性消耗到循环再生

工业革命以来,人类社会建立了一种“获取-制造-废弃”的线性经济模式。建筑行业也不例外:开采原材料(木材、矿石、石油),将其加工成建材,建造房屋,最后在拆除时将其视为垃圾填埋或焚烧。这种模式不仅消耗大量资源,还产生了巨量的污染和碳排放。

而自然生态系统则遵循完全不同的逻辑——循环经济。在一个健康的森林里,一棵树死亡后,其躯干会成为真菌和昆虫的家园,落叶和枯枝会被微生物分解,重新变成滋养土壤的养分,供新一代树木生长。物质在这里永不停歇地循环。这种生态智慧启发我们,建筑和城市也完全可以构建出“无废弃”的循环体系。

“从摇篮到摇篮”(Cradle to Cradle, C2C)的设计哲学正成为可持续建筑的新导向。这一理念要求在设计之初就兼顾建筑材料未来的流向,将建筑视为“材料银行”:建筑中的各类构件不再在建筑寿命结束时沦为废弃物,而是经过拆解与分类,被作为高质量原材料重新投入新的生产循环。例如,钢结构能够实现100%回收再利用;经过特殊工艺处理的混凝土骨料同样可以再次用于新建筑;合理设计的木结构在拆除后也可作为二手木材回收使用。这样的循环不仅局限于结构与外围护系统,更涵盖地板、墙板、门窗、管道等各类细部材料——它们在装配方式和界面设计上也需充分考虑易拆卸、易回收与再利用的可能性。

此外,建筑本身也可以参与本地的物质循环。例如,通过堆肥系统处理厨余垃圾,产出的肥料可用于屋顶花园或社区菜园;灰水(来自淋浴、洗手盆的废水)经过简单处理后,可用于冲厕或灌溉绿地。越来越多的可持续建筑实践应用再生建筑材料、采用“零废弃工地”管理、推广“可逆性”设计(即建筑生命周期内支持不同功能转换和组件更换),这些都体现了循环经济思想的深化。这种闭环思维将建筑从一个孤立的消费单元,转变为一个积极参与区域物质代谢的节点。

再进一步,一些前沿的项目已经在尝试建筑与城市尺度的“工业共生”(industrial symbiosis):建筑产生的某种废弃物可以成为邻近工厂、农田甚至生态系统的资源,实现跨行业的物质流和能量流整合。例如,一个城市新区的建筑群通过热泵与地热系统的热量调节,既完成自身能量消耗优化,又协同带动周围土地的地温管理和湿地生态恢复;部分建筑物通过“以废养绿”,将有机废弃物转化为水体浮岛和公园绿地的肥料,极大提升了整个社区的生态价值。

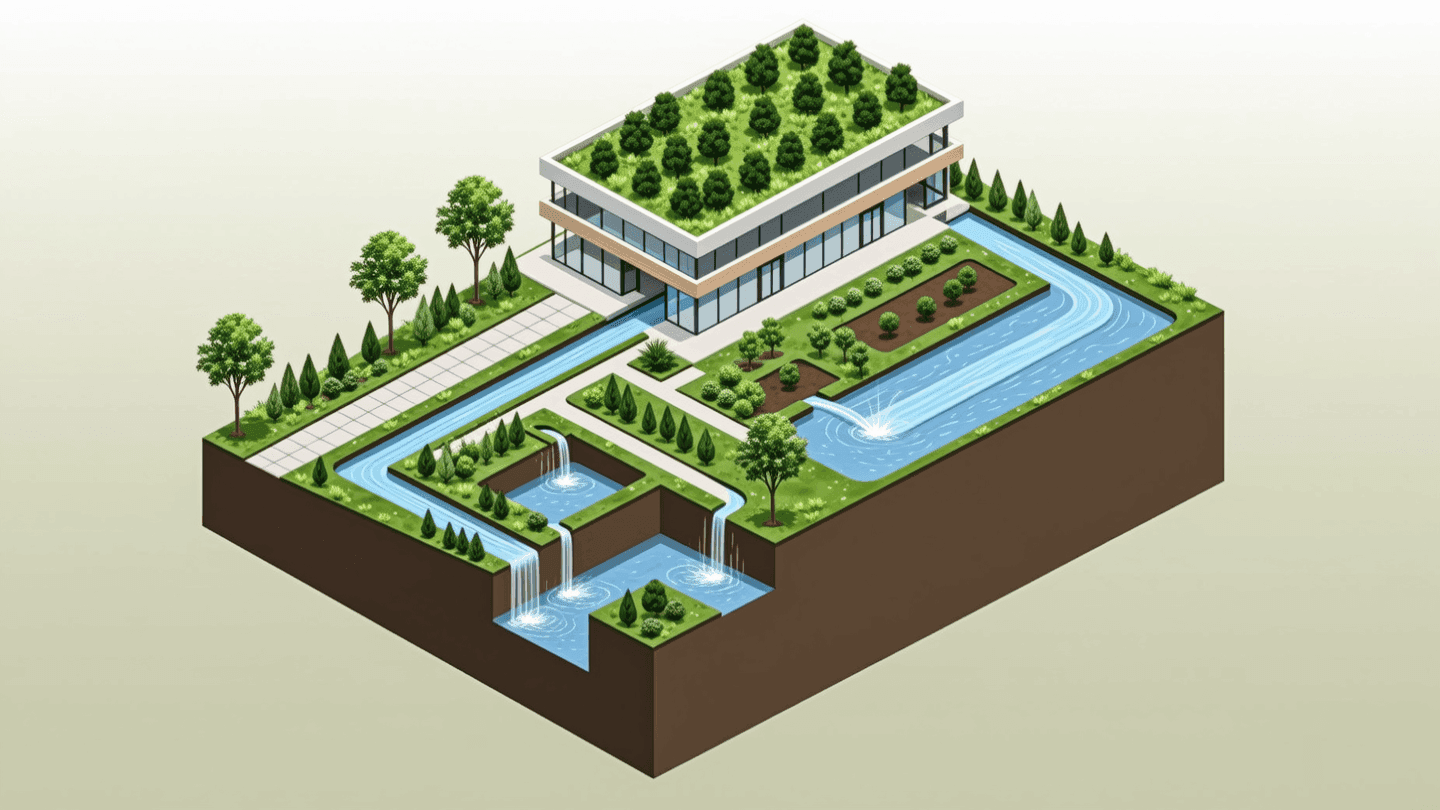

生命之源

水是生态系统的核心要素,也是可持续建筑的关键考量。传统的城市开发模式往往将雨水视为需要尽快排走的麻烦。庞大的雨水管网将宝贵的淡水资源迅速导入河流或海洋,同时在干旱季节又不得不从遥远的地方调水。这种做法割裂了水的自然循环,不仅加剧了水资源短缺问题,还加重了城市洪涝风险,并带来地下水位的持续下降等连锁环境影响。

可持续建筑倡导“海绵城市”理念,让建筑和场地像一块海绵一样,吸收、储存、净化并回用雨水。具体策略包括:

通过这些措施,建筑不再是一个排斥水的“孤岛”,而成为恢复水文循环的积极贡献者。它减少了洪涝风险,节约了宝贵的自来水,并改善了周边微气候。更进一步,建筑通过汇聚、调蓄、净化、再利用多层策略,可以成为本地水生态修复的关键节点,有效缓解由于城市化带来的河流断流、湿地退化等重要生态危机。

值得一提的是,区域水循环的优化也往往需要建筑与城市、乃至生态基底的整体协作——比如联合周边公园、水体、农田通过湿地系统实现雨洪调蓄,以及将净化后的中水输出到城市河网补水甚至参与城市冷却。这样,建筑就成为区域水生态“循环链”上的重要一环。

生物多样性

提到建筑与生态的关系,人们最容易想到的是“绿化”。然而,可持续设计的目标不仅仅是“有绿色”,而是要“有生命”。这意味着我们要致力于营造能支持多种动植物生存的微型生境(Micro-habitat),提升场地的生物多样性。

这需要超越简单的草坪和观赏性花坛。建筑师可以与景观设计师、生态学家合作,进行更具策略性的规划:

- 本土植物应用:优先选择适应本地气候和土壤条件的乡土植物。它们不仅养护成本低,更重要的是能为本地昆虫、鸟类提供食物和庇护所,维持本地食物链的稳定。对于城市生境而言,本土植物群落还能提高抵抗病虫害的能力,并为迁徙物种提供重要驿站。

- 多层次植被结构:模拟自然群落,构建乔木、灌木、草本和地被植物的垂直层次。丰富的层次结构能提供多样化的生态位,吸引更多物种。竖向绿化、立体园艺等新兴技术的应用,让建筑立面、屋顶和平台都能变身为“生态空间”。

- 生态廊道连接:如果可能,将建筑的绿地与周边的公园、河流等自然斑块通过绿带连接起来,形成生态廊道,方便野生动物迁徙和基因交流。生态廊道还能够缓解城市分割带来的“孤岛效应”,支持大尺度的生态连通。

- 野生动物友好设计:在外墙上设置鸟巢箱、蝙蝠屋,或者在特定位置保留一些枯木、石堆,为小型动物提供栖息地。同时,合理的室外与室内照明设计也能够减少“光污染”,保护夜行性动物的生存环境。

扩展地讲,提升生物多样性的建筑往往还附带生态服务功能,比如改善空气质量、调节温度、缓解噪声、增加城市美学体验等等。大量研究表明,与自然元素的接触不仅能够有效减轻压力、提升专注力与幸福感,还有助于促进社区凝聚力与儿童成长。因此,生态营造不仅是对自然的回馈,也是对人性需求的满足。大型办公楼、住宅社区、学校与医院——无一不能通过“生态织补”实现环境与健康的双重优化。

因此,建筑还可以利用数智化工具,监测植被状况、动物活动和周边生态健康状态,不断迭代生境优化方案。基于生态大数据和智能感知系统的新一代“活建筑”,将真正实现人类-建筑-自然三者的共生演化。

建筑师作为环境守护者

掌握了科学规律,理解了生态原则,最终这一切都要落实到“人”身上,特别是那些手握设计蓝图的建筑师。在可持续发展的宏大叙事中,建筑师的角色已经发生了根本性的转变——从单纯的空间塑造者,进化为负责任的环境守护者和未来的缔造者。

设计决策的蝴蝶效应

一个微小的设计决策,可能会在未来几十年甚至上百年产生深远的影响。选择一种高隐含碳的建材,意味着在建筑尚未投入使用前,就已经向大气中排放了巨量的二氧化碳;忽视朝向和遮阳,可能导致建筑在其漫长的生命周期内持续消耗过多的能源;规划一个完全依赖汽车的社区,会加剧交通拥堵和空气污染,侵蚀居民的公共生活空间。

这种“蝴蝶效应”要求建筑师具备一种长期主义的视角。我们不能再仅仅关注当下的美学、功能和成本,而必须将时间维度拉长,去审视自己的作品在未来半个世纪乃至一个世纪后,会对环境、社会和经济产生怎样的影响。这种责任感是驱动可持续设计创新的原动力。事实上,这还要求建筑师能够借助于生命周期评估(LCA)等科学工具,量化每一项决策在碳排放、水足迹、生态影响等方面的全周期影响,把“未来的责任”转化为“今天的专业行动”。

跨学科协作

可持续建筑是一个极其复杂的系统工程,单靠建筑师的知识体系远远不够。要成功地将热力学、生态学、材料科学、水文学等多学科知识整合到一个项目中,必须打破传统的专业壁垒,开展深度的跨学科协作。

建筑师与各专业合作关系及目标可以通过下表清晰展示:

在这个过程中,建筑师的角色更像是一个“整合者”或“协调者”,他/她需要具备广博的知识面,能够理解各方的专业语言,并引导团队朝着共同的可持续目标前进。

此外,数字化和智能化的发展也对建筑师提出了新要求。目前,BIM(建筑信息模型)、参数化设计、生态模拟、碳排放建模等现代工具和平台,极大地提升了跨专业协作的效率和科学性。建筑师需要不断学习新知识、新技术,成为系统级的思考者和创新者。例如,通过多学科迭代仿真,可以在设计初期就预测建筑能耗、舒适度和环境外部性影响,实现决策科学化、优化最大化。

伦理维度

可持续发展概念的核心,包含了代际公平的伦理诉求——我们这一代人的发展,不应损害后代人满足其需求的能力。建筑作为一种最为持久的人工造物,天然地承载着这份伦理责任。

这意味着,我们的设计不仅要对当代使用者负责,也要对未来的使用者、未来的地球负责。我们建造的不应该是一次性的、短暂的消费品,而应该是坚固、灵活、易于改造和适应的“遗产”。这种对未来的承诺,促使我们追求更高的建造质量和更长的建筑寿命,抵制“快时尚”式的短视开发行为。比如,面对拆迁重建的常态,建筑师可以通过模块化、装配式等可逆设计,把建筑变成“可以适应变化的系统”而不是“一锤子买卖”。

从更高层面讲,建筑师还应关注社会公平、多样性包容性、环境正义等当代伦理命题,与生态可持续性协同考量。可持续的建筑不仅仅服务于今世精英人群,更要惠及不同经济、社会阶层,让绿色福利公平普惠。积极参与社区营造和社会创新,成为建筑师新时代的道德追求之一。

最终,可持续建筑的科学基础为我们提供了工具和地图,但真正决定我们走向何方的,是建筑师内心的价值观和使命感。当我们将对自然规律的敬畏、对生态系统的尊重、以及对未来世代的责任感,融入每一次铅笔的落下和鼠标点击之中,我们所创造的就不仅仅是建筑,更是通往一个更美好、更可持续未来的桥梁。这条道路或许充满挑战,但其根基,深植于我们对这个物质世界最根本、最真实规律的理解之上。